徐俊忠:何谓“人民”——历史的视角

本文根据作者在7月25~31日由中信改革发展研究基金会、清华大学新闻与传播学院共同举办的“立足中国土,回到马克思——中国新闻传播学再出发”第五届中国特色新闻学高级研讨班上的讲稿摘要编辑,作者审读增订。徐俊忠,中信改革发展研究基金会资深研究员,中山大学马克思主义哲学与中国现代化研究所暨哲学系教授、马克思主义学院学术委员会主任。

前两年,我曾提出“人民政治”概念。力图将我们国家的政治类型与西方的政党政治区别开来。历史证明,“人民政治”不仅是不同于西方政党政治的新型政治文明,而且是推动中国百年来高歌猛进,跻身于世界民族之林的新型政治文明。在此,我将进一步讨论何谓“人民”的问题。

人民并非是天然的存在物。从历史的视角看,在中国,人民是中国共产党在领导革命、建设和改革过程中,不断生成、塑造出来的崭新社会政治主体。这里从“人民”的历史性建构入手。

马克思主义是如何理解“人”的

我们的政治是完全不同于西方的“政党政治”的一种新的类型。毛泽东是一位语言大师,他未采用“执政党”来标定新中国成立后的中国共产党。有中央领导同志的文稿中曾经说我们的党是“执政党”,毛泽东把它修改为“执政的党”,并未以“执政党”作为标定我党的规范性概念。因为,新中国的政权是属于人民的,叫做“人民共和国”。执政本身就是人民的事业。新中国的政治就是以“人民”为中心、为基础建构起来的“人民政治”。中国共产党的作用是“领导核心”。他说,“领导我们事业的核心力量是中国共产党”[1]。在中国塑造出“人民”这一崭新的社会主体,实质上是遵循马克思主义思想逻辑的产物。

马克思主义如何理解“人”的问题呢?他在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》里强调,“人不是蛰居于世界之外的抽象物,人就是人的世界,就是国家,社会”,强调国家与社会都是人的活动的创造物。如果你把人与人的世界割裂开来,看不到人与人的世界的相互作用,就不能理解人的变化、发展。撇开人生活于其中的世界。

马克思有一个著名论断:“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”[2]这个所谓人的本质,实质上就是一种革命的哲学。

马克思主义哲学的立脚点则是“人类社会”或“社会化的人类”,它本质上是反对个人主义而体现“人类公共意志”的。这是马克思主义哲学与资产阶级哲学在人的理解问题上的重要分野。所以,马克思主义历来之所以强调“人民”,某种意义上说,正是这种哲学的必然逻辑要求。

“人民”在中国出场的历史际遇

产生于历史中的重要范畴本身就是历史的产物。“人民”在中国的出场,并成为一个重要范畴,是应对近代中国深陷于半殖民地半封建社会状况的产物。随着国家日益陷于水深火热之中,各种民族救亡、复兴运动不断高涨,救国方案接二连三,如实业救国、教育救国、共和救国、新民救国等等都不成功。根本的原因在于国际帝国主义与国内封建专制势力的勾结所造成的“死局”。

1919年11月,列宁在全俄东部各民族共产党组织第二次代表大会上作报告时指出:“我们知道,东方的人民群众将作为独立的斗争参加者和新生活的创造者起来奋斗,因为东方亿万人民都是一些不独立的、没有充分权利的民族,至今仍是帝国主义国际政治的客体,它们的存在只是为了给资本主义文化和文明当肥料。”

面对这样的困局,实现救亡与复兴,就必须善于破局,最为关键的就是摆脱帝国主义体系的羁绊,建立基于国家主权独立的、能够有效持续推动中华民族伟大复兴的政治、经济和文化等制度。这是近代中国走向复兴的必答题。“人民”在中国的出场,就是这种历史场域的重要产物。

“人民”在中国出场的主要节点

考察“人民”在中国出场的主要节点,有助于对问题历史脉络的清晰把握,也有利于对“人民”概念的具体理解。

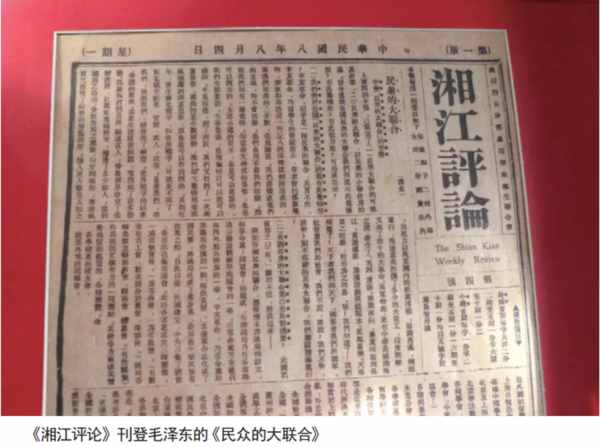

第一个节点是“五四运动”时期。从现有文献看,探索“人民”对民族救亡与复兴意义的思想历程,主要始于“五四运动”时期,标志是毛泽东提出“民众大联合”。

在此之前,虽然中国的志士仁人提出过种种救国方式,但在“巴黎和会”上,中国作为战胜国的权益,遭受列强的根本无视。在帝国主义主导的国际政治体系当中,中国根本就不享有“主体”的地位。在这种情况下,唯有突破和摆脱帝国主义主导的国际政治经济格局,实现国家独立,并建立起一个强有力的全新政治体,国家才能真正走上救亡、复兴的康庄大道。这是理解毛泽东的“民众大联合”思想的重要背景。

毛泽东在《湘江评论》创刊宣言中指出:“世界什么问题最大?吃饭问题最大。什么力量最强?民众联合的力量最强。”在中国社会黑暗到了极点的条件下,“改造的方法,教育,兴业,努力,猛进,破坏,建设,固然是不错,有为这几样根本的一个方法,就是民众的大联合”。

那么,民众大联合的政治合法性在哪里呢?毛泽东的回答是:“天下者我们的天下,国家者我们的国家,社会者我们的社会,我们不说,谁说?我们不干,谁干?刻不容缓的民众大联合,我们应该积极进行。”这里的逻辑是民众为国家主权的拥有者,即“主权在民”。

民众大联合是一场深刻的社会革命。毛泽东认为,民众大联合必将改变一盘散沙的状况,并不断催生出“我们”、“同类”和“我们的共同利益”等崭新政治意识。所以,民众大联合既是克服强权的手段,也是革新社会的重要方式。

第二个节点是第一次国内革命战争时期。这一时期,毛泽东在《中国社会各阶级的分析》中,对中国社会各阶级进行具体分析,不仅使“敌、我、友”的认识达到了自觉的程度,也深化了民众大联合的思想。

毛泽东运用“人民”概念,主要始于《湖南农民运动考察报告》。他一方面高度评价“贫农”在农村社会中的革命地位,强调“乡村中一向苦战奋斗的主要力量是贫农”,“没有贫农,便没有革命。若否认他们,便是否认革命。若打击他们,便是打击革命”。另一方面,他开始自觉使用“人民”去概括包括农民,也包括“贫农”,但又远超于农民的概念。他指出:“政权、族权、神权、夫权,代表了全部封建宗法的思想和制度,是束缚中国人民特别是农民的四条极大的绳索”;“中国有百分之九十未受文化教育的人民,这个里面,最大多数的是农民”。显然,此处的“人民”清晰的呈现为一个具有多样性构成的,因而属于具有非同质性特征的概念。

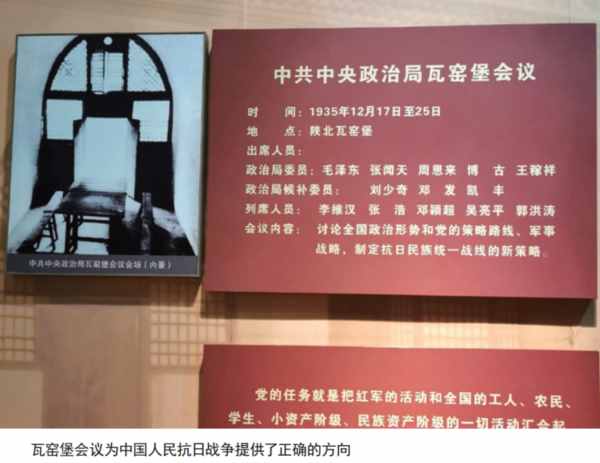

第三个节点是抗日战争时期。这是“人民”上升为中国革命核心范畴的重要时期,主要思想体现在以下三个方面:

一是“瓦窑堡会议”后,中国共产党改“工农共和国”为“人民共和国”。毛泽东指出:“这是因为日本侵略的情况变动了中国的阶级关系,不但小资产阶级,而且民族资产阶级,有了参加抗日斗争的可能性。”[3]他还指出:“人民共和国不代表敌对阶级的利益。相反,人民共和国同帝国主义的走狗豪绅买办阶级是处于正相反对的地位,它不把那些成分放在所谓人民之列。”[4]“买办阶级和地主阶级虽然也住在中国的土地上,可是他们不顾民族利益,他们的利益是同多数人的利益相冲突的。”所以,“住在中国的土地上”的国民,并非都可以等同于“人民”。

借助“人民共和国”概念阐释人民的问题,我们可以得到两个基本认识:其一,人民是一个“非同质性”的存在。它包括工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级等等。这意味着任何以简单化的方式去处理人民内部不同人群之间的关系,都有可能导致消极的后果。其二,人民的本质性内涵可概括为国家主权参与者和国家主权认同者的统一。只有两者的统一,尤其对于国家主权的认同,才是构成人民的本质性内涵的基本要素,这也决定着“人民”是一个可以迁移的概念。一旦人们对于国家主权的认同出现背离性表现,例如背叛或危害国家利益,国家就可以视其情节轻重,依法限制甚至褫夺其公民资格与权利。

二是明确提出了“组织起来”的“人民”发展道路。人民并非天然的存在物,而是政治发展的产物。如何使处于一盘散沙的“国民”变成“人民”,“组织起来”是根本的方式。毛泽东在《组织起来》的演讲中指出,农民几千年来都是个体经济,一家一户就是一个生产单位,这种分散的个体劳动,就是封建统治的经济基础,而使农民自己陷于永远的穷苦。克服这种状态的唯一办法,就是逐渐地集体化。而达到集体化的唯一道路,就是通过合作社组织起来,“我们就可以把群众的力量组织成为一支劳动大军”,还可以“发动群众的创造力和积极性”。

三是形成鲜明的“人民史观”。这一史观最集中最概括的表达是:“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力。”并由此形成一整套基于人民史观的“群众路线”的理论、方法和价值观。这说明,人民不仅是政治上体现为国家主权参与者的主体性范畴,也是历史观上的主体性范畴。而“组织起来”是实现这种主体性的中介。

第四个节点是新中国“建政”时期。新中国成立前后,围绕国家新政权建立,中国共产党进行了不懈探索。党的“七大”政治报告《论联合政府》本身就是一种探索。“七大”过后不久,毛泽东与黄炎培曾有过著名的“窑洞对”。毛泽东提出“只有让人民起来监督政府,政府才不敢松懈,只有人人起来负责,才不会人亡政息”。这也是建政思想的鲜明表达。1948年的“五一口号”提出召开新政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府的倡议,直到1949年9月底,中国人民政治协商会议代行人民代表大会的职权,完成新政权建立的一系列法定程序,毛泽东主席宣告:“我们四万万七千五百万中国人现在是站立起来了,我们民族的前途是无限光明的。”他特别感叹:“自古以来没有这样的人民,自古以来没有这样的共产党。”“我们是人民民主专政,各级政府都要加上‘人民’二字,各级政权机关都要加上‘人民’二字,如法院叫人民法院,军队叫人民解放军。”人民共和国必须永葆人民的本色。关于政治制度的建构,不论新国家的国体还是政体,都必须是能够阻隔党争不断、政客横行的西方式“政党政治”的,为国家复兴提供持续的强有力的政治保证。对于“人民共和国”的“人民”,他明确指出包括“工、农、小资产阶级和民族资产阶级四个阶级及爱国民主分子”。此外,这一时期还明确界定与“人民”相区别的“国民”概念。它主要指完成改造成为“新人”之前的官僚资产阶级和地主阶级等社会成员。这意味着,随着新政权的建设和社会改造工作的推进,非人民的“国民”也将不断成为“人民”的范畴。值得一提的是,新中国成立前夕,中国共产党就提出不仅要实现政治上的民族独立,还要实现经济上的民族独立,为此,国家必须努力解决“建立独立的完整的工业体系”的问题。在国家经济文化仍然处于“一穷二白”的条件下,实现这一目标,唯有继续“将全中国绝大多数组织在政治、军事、经济、文化及其他各种组织里,克服旧中国漫无组织的状态,用伟大的人民群众的集体力量”。这就是说,建设依然必须坚定不移地依靠人民组织人民。

第五个节点是社会主义建设时期。提出并努力实践正确处理人民内部矛盾的问题。这是中国共产党对国际共产主义运动的重大贡献,也是人民概念的丰富和发展。长期以来,苏联固守于社会主义是人民利益高度一致的认识。中国共产党认为,人民是以共同利益根本一致为基础的,但人民毕竟是一个差异性的,甚至在某种意义上是一个“非同质性”的存在,人民内部之间客观地存在着各种各样的差异与矛盾,如果处理不当,矛盾也会激化,导致冲突,甚至演变成敌我矛盾。因此,正确处理人民内部矛盾,应当成为社会主义社会的重要主题。

在社会主义时期,何谓“人民”呢?由于“人民”包括着不同阶级、阶层和群体,人民内部的矛盾是纷纭复杂的。《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中指出,“人民这个概念在不同的国家和各个国家的不同的历史时期,有着不同的内容”,“在建设社会主义的时期,一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团,都属于人民的范围”。

“在我国现在的条件下,所谓人民内部的矛盾,包括工人阶级内部的矛盾,农民阶级内部的矛盾,知识分子内部的矛盾,工农两个阶级之间的矛盾,工人、农民同知识分子之间的矛盾,工人阶级和其他劳动人民同民族资产阶级之间的矛盾,民族资产阶级内部的矛盾,等等。”同时,人民与人民政府之间也存在着统一性和差异性:“我们的人民政府是真正代表人民利益的政府,是为人民服务的政府,但是它同人民群众之间也有一定的矛盾。这种矛盾包括国家利益、集体利益同个人利益之间的矛盾,民主同集中的矛盾,领导同被领导之间的矛盾,国家机关工作人员的官僚主义作风同群众之间的矛盾。”[5]人民内部的矛盾不仅是客观存在的,而且是错综复杂的。

怎样正确处理人民内部矛盾。“一般说来,人民内部的矛盾,是在人民利益根本一致的基础上的矛盾”,处理人民内部的思想问题,是非的辨别问题,“只能用民主的方法去解决,只能用讨论的方法、批评的方法、说服教育的方法去解决,而不能用强制的、压服的方法去解决”。这是“人民内部的自我教育的工作”。而对于人们之间的实际利益关系的矛盾,则必须坚持“统筹兼顾,适当安排”的方针。“我们的方针是统筹兼顾,适当安排。无论粮食问题,灾荒问题,就业问题,教育问题,知识分子问题,各种爱国力量的统一战线问题,少数民族问题,以及其他各项问题,都要从对全体人民的统筹兼顾这个观点出发,就当时当地的实际可能条件,同各方面的人协商,做出各种适当的安排。”

当然,统筹兼顾不是和稀泥。毛泽东指出,“应该承认:有些群众往往容易注意当前的、局部的、个人的利益,而不了解或者不很了解长远的、全国性的、集体的利益。不少青年人由于缺少政治经验和社会生活经验,不善于把旧中国和新中国加以比较,不容易深切了解我国人民曾经怎样经历千辛万苦的斗争才摆脱帝国主义和国民党反动派的压迫,而建立一个美好的社会主义社会要经过怎样的长时间的艰苦劳动。因此,需要在群众中间经常进行生动的、切实的政治教育,并且应当经常把发生的困难向他们作真实的说明,和他们一起研究如何解决困难的办法”。这里充满着对于“人民”的依靠、信任、教育、引导的辩证思维。

毛泽东还特别强调,处理人民内部矛盾要善于努力促使矛盾由坏事向好事的转变。以群众闹事为例,闹事本身是坏事,“但是这种事件发生以后,又可以促使我们接受教训,克服官僚主义,教育干部和群众。从这一点上说来,坏事也可以转变成为好事”。实际上,正是由于正视人民内部矛盾,新中国形成和创设了许多防范和解决这种矛盾的好办法,例如建立人民调解员制度。中国共产党努力形成一系列关于防止官僚主义,关于吸纳人民群众参与国家政治、经济、社会、文化等事业管理的方式与机制,积累了协商民主、全领域人民民主、全过程人民民主等丰富经验。毛泽东认为,“人民自己必须管理上层建筑,不管理上层建筑是不行的。我们不能把人民的权利问题,了解为国家只由少数人管理,人民在这些人的管理下享受劳动、教育、社会保险等等权利”。他还认为,苏联讲“劳动者享受的各种权利时,没有讲劳动者管理国家、管理军队、管理各种企业、管理文化教育的权利。实际上,这是社会主义制度下劳动者最大的权利”。由此,新中国探索了多种多样的关于“两参一改三结合”的实践方式。毛泽东提醒全党,“在社会主义社会的发展过程中,还有一个问题值得注意,这就是‘既得利益集团’的问题”。“我们需要建立一定的制度来保证群众路线和集体领导的贯彻实施,而避免脱离群众的个人突出和个人英雄主义,减少我们工作中的脱离客观实际情况的主观主义和片面性”。这都是在正确处理人民内部矛盾的主题下,对于人民的内涵,尤其对于协商民主、全领域人民民主、全过程人民民主等等问题的积极探索。

关于“人民”问题的延伸讨论

第一,关于中国共产党“人民”理论的总体逻辑。上述关于“人民”出场的重要历史节点的梳理,贯穿其中的逻辑是清晰的。问题的出发点是在半殖民地半封建社会的旧中国,如何建立支持国家走向全面复兴的强有力的人民政权。问题的起点是“民众大联合”,组织起来实现“人民”的建构,结束旧中国一盘散沙的局面,获取人民的集体力量,进而取得中国革命的胜利,并在新中国时期把“正确处理人民内部矛盾”上升为社会生活的重要主题,最终形成一种完全不同于西方“政党政治”的“人民政治”新形态。这种政治的最大特点是基于阶级分析,把握人民的非同质性特点,把各种具有一定特殊利益追求的人群,在民族复兴的旗帜下,结成最广泛的统一战线,形成协同合力的政治局面。所以,这种政治也可以称为“协同合力的人民政治”,凝练和创造共同利益,进而实现异中求同,以同化异,最终协同合力推进中华民族伟大复兴不断前行的好政治。从这一意义上看,从人民的生成到正确处理人民内部矛盾问题的提出与在实践中的不断展开,就是中国共产党领导人民创造人类崭新的政治文明形态的重要过程。党的十九届六中全会的“决议”指出,党“努力寻求最大公约数,画出最大同心圆,汇聚实现中华民族伟大复兴的磅礴力量”,正是这种政治的准确诠释。

第二,关于“人民”概念的公意取向。区分“公意”跟“众意”是卢梭的一个重要的理论创见。他说:“众意和公意之间往往是有很大的差别:公意只考虑共同的利益,而众意考虑的则是个人的利益。”“公意之所以能成为公意,不在于它所得的票数,而在于其间有使人们结合起来的公共的利益。”根据这种划分,卢梭总是将“公意”概念置于他的政治哲学和道德哲学的核心地位。在他看来,实现这种结合的前提就是人们为了共同的利益而让渡出自身的某些权力、财产和自由权利。在这里,政治结合的目的,道德上的美德,无不以公共利益的存在与维护为前提。公意的基础即是人们之间的公共利益。

马克思在《论犹太人问题》中,就公开谴责资产阶级对于个人主义、自私自利原则的推崇。他批评资产阶级的人权主张所维护的是“没有超出封闭于自身、封闭于自己的私人利益和自己的私人任意行为、脱离共同体的个体”。

肩负着国家救亡与复兴使命的中国共产党向来不仅高举民族和国家的公共利益的旗帜,而且明确以国家、民族和人民的“公意”作为政治号召。1935年8月1日发表的《中国苏维埃政府、中国共产党中央为抗日救国告全体同胞书》指出,“苏维埃政府和共产党是绝对尊重人民公意的政府”。在《赫尔利和蒋介石的双簧已经破产》一文中,毛泽东批评蒋介石“对于中国共产党代表人民的公意而提出的召开党派会议和成立联合政府一项主张,则拒之于千里之外”。在解放战争时期,《中共中央毛泽东主席关于时局的声明》中,提出“惩办战争罪犯”“废除伪宪法”等八项主张,也明确指出:“上述各项条件反映了全国人民的公意”等等。所有这些都表明,执持公意的理念,是中国共产党和毛泽东推进中国革命的重要理论武器。“公意”是人民的“公意”,本质上是国家、民族和人民的公共利益的立场。没有这一基本立场的确立,民众大联合就会缺失共同的利益基础,甚至会变成拉帮结派的幌子。所以,执着于“公意”,也就是国家、民族和人民的共同利益,是“人民”概念的重要特质。

同时,我们也要看到,“人民”概念的公意取向并不排除“众意”。“众意”是卢梭理论中表达与“公意”相对应的另一个范畴。如何合理安置“众意”,其实就是正确处理人民内部矛盾的基本根据和要求。罔顾公意,社会必定陷于纷争而分崩离析,甚至一盘散沙。尤其在国际列强侵略和包围的情况下,这样的国家和民族是无法成长为国际政治、经济体系中的“主体”的,甚至只能落入充当国际列强发展其文化和文明的“肥料”的尴尬境地。但缺乏对于“众意”所体现的特殊利益、个人利益的考量,无法理解人民具有“非同质性”的特点,也会在实际工作中忽视人民中不同群体的当下的、特殊的利益,挫伤人民群众的积极性,甚至可能导致某些严重的政治后果。因此,不论在民族救亡还是国家复兴的进程中,任何时候,都必须在坚持人民主体性的同时,坚持“公意”与“众意”的对立统一,把人民根本利益的一致性与人民日常生活和利益的差异性有机地结合起来。

第三,坚持人民主体性与反对“民粹主义”问题。

坚持人民主体性必须反对“民粹主义”的干扰。人民是实践的主体,人民的结合与形成基础在于根本利益的一致性,人民的日常生活和具体利益则具有不可抹杀的差异性。这种差异性必定反映在不同群体与个体的意识和行为倾向上,形成全社会意识构成与行为取向的复杂性。如果人民政府的重要政策和社会性行动的选择,忽视这种复杂性,简单化地以一时的多数票决为依据,而失落了对于人民群众公共的根本的利益的应有考量,实际上就是在“公意”与“众意”的问题上,失去应有的平衡,那么将会导致后续相关的消极后果。这就是为什么必须认真地反对和克服“民粹主义”的基本根据。

在中国,有效克服“民粹主义”的最重要因素是中国共产党。中国共产党的初心来自于国家、民族和人民的根本利益。它光明磊落地宣布没有任何不同于国家、民族和人民利益的特殊利益,并以“群众路线”的理论与方法,确保它永远与人民群众同在同行,以批评和自我批评以及经常性整风活动,不断荡涤自身的社会污垢,增强自身的自洁能力,以民主集中制的根本制度,为防止任何特殊利益集团对于政策与决策的干扰设置了制度性防护栏。可以说,坚持人民的主体性与防止“民粹主义”两者的统一,是中国共产党领导人民所创造的新型政治类型的重要优势所在。

在坚持人民主体性的同时,还要重视对于人民的不断教育以及人的不断改造。人民是实践的主体。在实践的过程中,人们在不断改造客观世界的同时也不断改造主观世界。环境的改变与人的改变的一致性,都统一于社会实践中。因此,在实践论的视界里,根本不存在着不需要改造的人。在中国,共产党人需要改造,工人阶级需要改造,农民阶级需要改造,小资产阶级需要改造,民族资产阶级需要改造,知识分子需要改造。这种改造的结果是人民的不断进步和“新人”的不断产生。

来源:《经济导刊》2022年7月刊。

注释:

[1] 1954年,毛泽东同志在第一届全国人民代表大会上庄严地宣布:“领导我们事业的核心力量是中国共产党。”

[2] 中共中央编译局.马克思.恩格斯选集(第一卷)[M].北京:人民出版社,1995.

[3] 《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版。

[4] 《毛泽东文集》第7卷,北京:人民出版社1999年版。

[5] 1957年2月27日,毛泽东在最高国务会议第十一次扩大会议上发表《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的重要讲话。