郭松民:一步之遥——从《霹雳红星》到《炼狱》

“失去了平等,就失去了社会主义相对于资本主义的最大优势,苏联在冷战中失败也就不可避免了。”

01

—

最近,看了两部苏俄电影,颇有感慨。

一部,是1991年苏联解体前夕拍摄的《霹雳红星》;

另一部是1998年拍摄的《炼狱》。此时苏联已经解体,所以这是一部俄罗斯电影。

《霹雳红星》反映的是1979年苏联入侵所引发的那场阿富汗战争。在影片中,时间已经到了1988年,苏军正在撤出阿富汗。

《炼狱》反映的则是1995年第一次车臣战争中的格罗兹尼之战。在这场战役中,俄军和车臣武装之间的激烈巷战堪比当年的斯大林格勒战役,格罗兹尼成了尸山血海的修罗场,美国军方惊叹“打不起这样的城市战”。

这两部电影,可谓苏俄战争片中的异类杰作。

由于拍摄的时间,距离真实的战争非常近,许多主创人员都是战争的实际参加者,所以,影片的残酷感与真实感,也是一般轻佻的战争片所难以比拟的。

不过,这两部影片,带给观众并非纯粹的感官刺激,还有更多值得思考的东西。

02

—

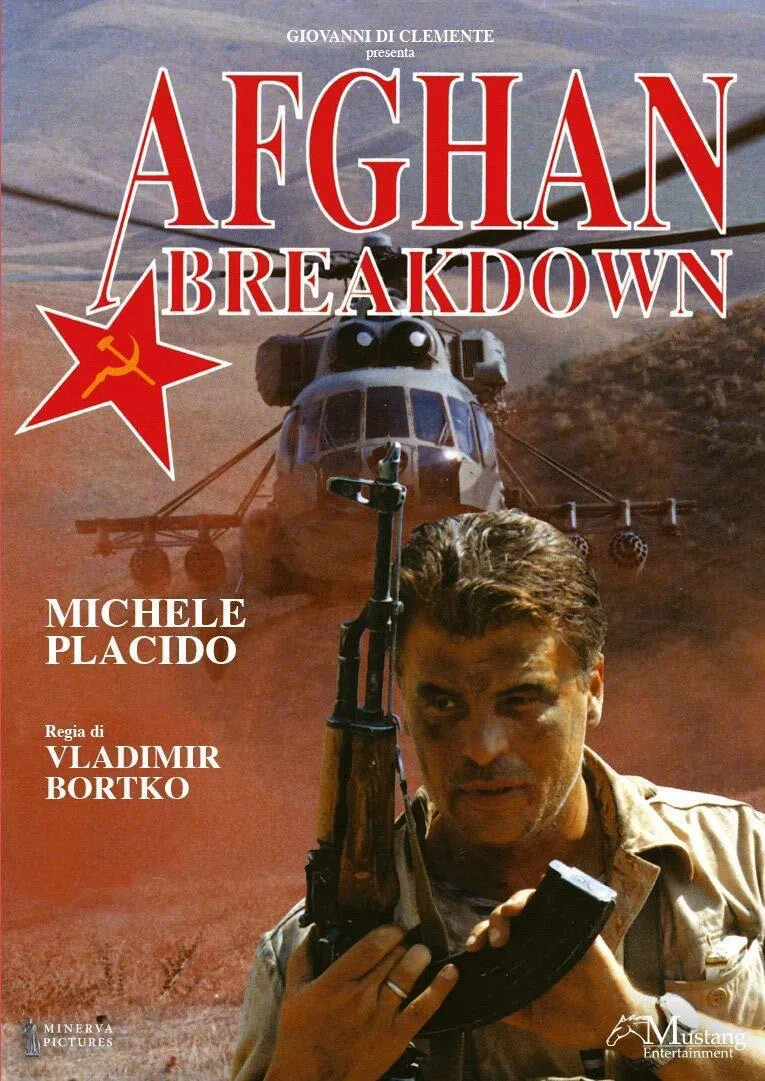

严格说起来,《霹雳红星》(原名《阿富汗崩溃》)的译名非常不好,给人的印象,似乎是苏军一次大获全胜的行动,但事实上,影片反映的却是一次狼狈、惨烈的撤退。

故事一开始,就是苏军的一个营地,正在收拾家当准备撤离,他们的任务已经不是打败敌人,而是不管用什么方法搞定沿途的部族武装,开辟一条安全的撤退通道。

整部影片,弥漫着苏联即将败亡的压抑气氛——

——苏军的军纪开始败坏,抓到俘虏,就忙于搜腰包,最好能够缴获来自西方或日本的电器,如夏普收音机之类;

——在阿富汗黑市上,居然能够买到苏联国内买不到的录音机、手表、照相机、丝袜、内衣等消费品。苏军官兵带着女护士和军官家眷,开着装甲运兵车去逛黑市;

——将军的儿子斯捷克罗夫上尉在战争最后阶段来阿富汗来镀金,下了飞机就打听哪里能买到西方的电器和日用品,当天晚上就诱奸了女护士;

——军事基地医院的撤退,电冰箱和其他医疗设备居然优先于伤员;

——为了顺利撤退,苏军甚至用整箱整箱崭新的冲锋枪和面粉,贿赂阿富汗部族武装;

——男主班杜拉少校,在战场上出生入死,战功卓著,深受爱戴,但因为得罪了将军,一直无法获得提升;

——即将撤离阿富汗了回到国内会更好吗?军官们在一起闲谈,国内的气氛更令人窒息,想买家具却排不上队,想到海滨居住,却已经被污染了。相比较来说,在阿富汗反而是“一生最美好的时光”……

在影片中,上校和前来报道的斯捷克罗夫上尉有一段对话,聊起1968年苏联入侵捷克斯洛伐克。

上校很怀念那段“美好的时光”,一切都丝滑顺利,“就像他们邀请我们进去”,不像现在的阿富汗,“到处都是敌人”。

斯捷克罗夫上尉却说:“闪电突袭捷克斯洛伐克,在战术上确实很成功,但是在政治上是一次彻头彻尾的失败”。上校目瞪口呆,问这是谁这么跟你说的?上尉回答:是我父亲(将军)。

上校顿时语塞。无奈的说“算了,我们都是普通士兵,就让评论家去说吧,我们只要履行我们的义务就好了。”

其实,这段对话非常重要,道出了苏军在阿富汗陷入困境的远因:入侵捷克斯洛伐克,是苏联由修正主义而社会帝国主义的标志性事件,也意味着二战后形成的社会主义阵营的解体。在世界范围内,各种力量开始按照“三个世界”(即美苏两个超级大国为第一世界,西欧和日本为第二世界,其他发展中国家为第三世界)的逻辑重新组合,苏联已经踏上了败亡的不归路。

对苏军官兵来说,在阿富汗的战斗是为了什么呢?

入侵捷克斯洛伐克还可以非常牵强地说是为了保卫社会主义,但阿富汗根本不是社会主义,其社会结构甚至还处于部落状态。那么是爱国主义,是另一场卫国战争吗?当然也不是。

入侵阿富汗,是为了南下印度洋,与美国争夺势力范围,属于帝国争霸范畴。但不仅普通士兵看不到战争的意义,就连上校这样比较高级的军官,也非常困惑。苏军内部弥漫着虚无情绪和失败主义情绪,少校甚至主动求死,战争的结局也就可想而知了。

03

—

俄罗斯电影《炼狱》令我们看到,失去了社会主义,意味着什么。

《炼狱》表现的格罗兹尼之战,是发生于1994年至1996年的第一次车臣战争的主要战役。

这场战争,给俄军造成严重伤亡。根据官方公布的数字,俄军死亡人数为3826人,伤17892人,另有1906人失踪。此外,战争还导致超过10万平民死亡,车臣首府格罗兹尼几乎完全化为废墟。

影片用自然主义的写实手法,表现俄军与车臣武装为争夺格罗兹尼市内的一家医院,把这里变成了一座活脱脱的炼狱——

——被俘俄军士兵被车臣武装分子活活割下头颅;

——头颅被挂在火箭弹上发射回俄军阵地;

——俄军士兵的生殖器被割下来塞进嘴里;

——俄军坦克兵为免战友尸体被辱,用坦克把尸体碾成肉泥,履带上满是血浆、残肢和内脏;

——车臣武装雇佣的立陶宛女狙击手专射俄军士兵下体,以此取乐。一边开枪一边幻想再赚5000美金,在维尔纽斯(立陶宛首都)给妈妈买套房子,给自己买件皮大衣。

——最终,立陶宛女狙击手也被俄军狙击手击中下体,耻骨都被打碎;

——不肯投降的俄军坦克手被活活钉上十字架……

无疑,这部电影是俄军视角。事实上,在车臣战争中,俄军手段之酷烈无情,并不亚于车臣武装。

第一次车臣战争,距离苏联解体仅仅三年,距离苏军撤出阿富汗,也仅仅五年。

耐人寻味的是,1991年,苏军没有为保卫社会主义而战,而脱胎于苏军的俄军,却为了挽救俄罗斯的统一,把自己投入炼狱。

社会主义是多民族的苏联存在的基础。苏联十五个加盟共和国,正是基于建设社会主义的共同约定,才结成“牢不可破的联盟”(苏联国歌的名字)。

这也解释了,为什么乌克兰民族主义分子要歇斯底里地毁灭苏联遗迹,包括列宁塑像、奥斯特洛夫斯基纪念碑等,因为只有抹去了社会主义历史,才能证明乌克兰的独立是“合理的”。

但遗憾的是,由于毛主席指出“修正主义”问题,社会主义在苏联,渐渐失去了活力,走向反面。

这里最根本的因素,在于苏联没有像五十至七十年代的中国那样,高度重视资产阶级法权问题,反而用制度肯定、强化、扩大了资产阶级法权,建立了一个等级森严,带有十足封建性的社会。

失去了平等,就失去了社会主义相对于资本主义的最大优势,苏联在冷战中失败也就不可避免了。

九十年代,社会主义处于极低潮,民族主义处于上升期。所以,苏军没有为苏联而战,俄军尽管士气低沉,但还是勉为其难地为俄罗斯而战。

但这里的悖论在于,俄军为俄罗斯统一而战,车臣武装则为车臣独立而战,两者的基础都是民族主义。

在影片中,车臣武装的指挥官问被俘的俄军坦克手,“车臣人为自己的祖国而战,俄罗斯人为什么而战?”

坦克手无法回答,因为这里毕竟是车臣的土地,只能说“为死去的战友而战。”

殷鉴不远。

要么炼狱,要么社会主义,人类必居其一。

【文/郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号“独立评论员郭松民”,授权红歌会网发布】