李文军等 | “公地悲剧”和“反公地悲剧”如何破局?

导 语

1968年美国生态学家哈丁讲了“公地悲剧”的故事:人们在一块公共草场上放牧,尽管草场上的牛已经很多了,每个人为了自己的利益都想着多养牛,人们的过度放牧最终导致草场退化,最后大家都受到了严重损失。

“公地悲剧”似乎宣告了公有制产权制度的失败,也被一些人用来证明前苏联解体后实施私有化改革的合理性。然而,美国著名政治经济学者奥斯特罗姆(Elinor Ostrom) 在其著名的公共政策著作《公共事物的治理之道》中引用世界多处的案例,证明人们可以通过组织起来,创新公地的管理方式。

更讽刺的是,实践证明,以私有化应对“公地悲剧”,会产生“反公地悲剧”,例如土地碎片化、草场使用不均、生产效率低下、小农牧民生计艰难,以及草场退化、生态环境恶化等等问题。

如何理解“公地悲剧”与“反公地悲剧”?更重要的是,如何破局?世界上到底有没有一种所谓的最优产权制度?

本次推送的北京大学环境管理系、生态研究中心李文军教授等所著论文回应了这些问题。

李文军老师长期研究草原治理和牧区可持续发展。4月12日晚19:30,我们有幸邀请到李文军老师来“诚食讲座系列”进一步探讨这些问题,分析诸多经济转型国家进行的一系列产权改革,启发我们审辨未来的产权改革。

作者|李文军(北京大学环境管理系教授,北京大学生态研究中心兼聘教授。长期研究草原治理和牧区可持续发展),Carol Kerven(UCL人类学系研究员,长期研究中亚畜牧业发展问题)

责编|psq 侯雨

后台排版|童话

若尔盖县唐克镇,一户牧民把草场围起来放牧

图片来源:新华社

一、引 言

以“后苏联时期的集体公寓”和“闲置的莫斯科店面”为例,Heller发展了最初由Michelman提出的“反公地”概念。Heller认为,从马克思式的产权公有制到资本主义市场私有制的转变过程可能会导致反公地悲剧,表现为资源的低效利用甚至不可使用。

反公地可以理解为公地的镜像。在公地的情况下,所有公地成员都被赋予使用该资源的特权,任何人都不具有排除他人的权利。如果公地成员不能发展出自己的制度以达成集体行动,确保公地的长期使用,资源就会被过度使用,导致公地悲剧。

而在反公地情况下,“多个所有者都被赋予了将其他人排除在稀缺资源之外的排他权利,且没有任何人拥有使用该资源的有效特权。”如果过多的所有者拥有排他权,往往会发生资源使用不足或低效使用,导致反公地悲剧。

例如,Heller报道的美国原住民家庭面临的不断增加的后代之间因为田产分割导致的“碎渣地”困境,以及加剧土地分散困境的“香蕉共和国”(因层层监管造成“在任何地方都不能建造任何东西”的困境),以及本文研究的破碎化牧场。

“公地悲剧”科普漫画 | 图片来源:网易

苏维埃社会主义共和国联盟(苏联)和前东欧的解体被视作长达70年的真实的社会主义实验的终结,公有制产权制度似乎确实已经宣告其失败。这解释了为什么私有化改革是苏联解体后所有后社会主义国家寻求制度转型的首要政策。然而讽刺的是,正如Heller所观察到的,私有化在解决公地悲剧的同时又产生了反公地问题。产权制度似乎陷入了两难困境。

事实上,Heller观察到的困境在后社会主义国家并不罕见,特别在自然资源领域,例如欧亚大陆的草场。1991年后,在最初的耕地私有化政策改革之后,部分中亚和内亚国家开始了草场私有化进程。然而,过去几十年的实践表明,由于私有化造成的草场使用不均,导致了定居点附近过度放牧而偏远牧场放牧不足的问题。除了来自中亚的经验证据外,对全球畜牧业,特别是非洲的研究也表明,私有化造成的土地碎片化是开启草场退化的主要制度原因,因为其降低甚至停止了牲畜的流动性。

中国同样陷入了产权困境中,在通过土地使用权私有化克服公地困境的同时,也产生了反公地问题。1978年,以农村耕地产权改革为起点,实行家庭联产承包责任制,中国开始由计划经济向市场经济转型。耕地由国家承包给各家各户,形成了事实上的土地经营权私有化。随后,包括草场和森林在内的其他土地自然资源的经营权也陆续私有化。

经过40多年的土地产权改革和经济的快速增长,中国逐渐认识到土地分割带来的碎片化问题,包括规模不经济导致的农业生产效率低下,以及对生态环境的负面影响,特别是草场退化。近年来,中国政府一直试图通过鼓励土地租赁和建立合作社来重新整合分散的土地。

如何理解产权由公地向反公地转变带来的困境?以及如何克服困境?这是本文要解答的两个问题。过去几十年来,中国和吉尔吉斯斯坦都实施了多样的土地产权制度改革,为回答以上问题提供了一个自然实验。本文以草场为例,从资源系统和资源单元的角度构建了一个嵌套型公私界面框架(NCPI),并运用这个框架来分析中国和吉尔吉斯斯坦的草场产权制度改革。

我们证明,无论是“公地”还是“反公地”造成的困境,其根源都可以归因为个体私人产权与公共产权之间的界面不匹配。仅仅依靠改变产权制度来克服困境并不能消除公-私界面的激励错配,而只能移动公共元素和私有元素之间的界面边界。无论实施何种产权制度,该公-私产权界面始终存在,因公-私界面错配所导致的激励问题也一直存在。为了纠正这种公-私错配导致的问题,对于所有涉及私人和公共财产的不同产权制度,包括草场,均需要涉及并实施相应的纠正产权界面错配的辅助制度。

本文旨在考察产权理论以及Elinor Ostrom建立的公共池塘资源治理理论的含义。在公地治理理论上,NCPI框架将Ostrom的“公地”转化为成员具有退出权的自由公地——在市场化背景下的自然资源治理中,成员退出的现象越来越普遍。在现实中,该框架可以帮助理解后社会主义国家以及中国等经济转型国家所进行的一系列产权改革,并期望对未来的产权改革有所启发。

二、公地与反公地:

公共与私有之间的界面

产生公地悲剧的原因被普遍认为是产权不明晰,个体在自身利益最大化的激励下陷入囚徒困境,导致资源过度利用。但事实上,正如 Fennel所指出的,典型的公地悲剧并不是因为产权的共同所有,而是由于公有要素(如牧场)与私有要素(如牲畜)之间的界面所造成的激励错配。

公-私界面不匹配是指界面两侧的产权不同。例如,牲畜是私人的,但牲畜食用的饲草是社区共享的,当私有牲畜在公共牧场上采食时,就会出现产权错配。公-私界面错配会导致环境外部性,即每个牧民都有增加牲畜数量的动机,因为每增加一头牲畜的收益归于牧民个人,但过度放牧造成的草场退化成本则由社区全体承担。也就是说,个人行为所造成的成本无法被完全内部化并由个人承担。因此,从这个角度来看,Hardin的公地悲剧可以归咎于公-私界面上的产权错配。

Fenell画了一条垂直线来隐喻公共产权和私有产权之间的界面。为了解决这种界面不匹配的问题,一个调整方向可能是将私有牲畜公有化以匹配公共草场,从而消除私有牲畜与公共草场之间的界面。显然,这是社会主义国家所采用的产权制度,但事实证明这种制度在经济上是低效的,也是导致前苏联最终解体的主要原因。

然而,产权的解决方案只能将公私的界面向某一个方向移动,但并没有消除这个界面,私有元素和公共元素相接的界面引起的问题也没有消失。当牲畜变为集体所有以匹配公有草场时,尽管之前私有牲畜和公有牧场之间的界面被消除了,但又产生了新的公-私界面。饲养牲畜的一项关键投入劳动力是个人所有的,从而会出现偷懒现象,即劳动力欠投入。因为个人拒绝将自己的劳动力贡献给共同拥有的资源,之前哈丁过度放牧的公地悲剧将被劳动力偷懒问题所取代。

另一个调整方向是将草场私有化,从而使其与私有牲畜相匹配。其背后的逻辑是,如果在个人拥有的草场上饲养个人拥有的牲畜,放牧的外部成本将被内部化到获得收益的同一牧民身上。显然,这就是后社会主义国家和经济转型国家如中国的土地产权改革背后的逻辑。

然而,用私有化土地(包括使用权的私有)的解决方法来克服公地悲剧会带来反公地悲剧。与公有产权制造成的困境相反,反公地悲剧被认为是由产权过度碎片化引起的。草场私有化可以解决之前公有牧场与牧民私有牲畜的不匹配问题,但私有的草场仍然与更大的公共水资源和生态系统相邻,从而创造了一个新的公私界面。这种新界面可能会导致资源利用不足,因为如果所有者无法将自己的小块土地扩展到更大的邻近空间,则每块土地都因为太小而无法有任何用处,例如美洲原住民家庭面对的“碎渣地”困境。

另一方面,与公地悲剧发生的原理不同,反公地可能导致资源的过度使用。从中国的草场家庭承包制实施后的草场退化情况来看,过度的碎片化导致家户小块牧场内的草料、水等资源无法满足一个家庭的基本放牧需要;个体家户必须通过市场交易从更大的空间范围获得额外的资源,而且在有条件的地方每家每户都要自己打井获得水源。其结果是生产成本急剧增加,因此需要饲养更多的牲畜来支付这些成本,导致整个草场的严重过度放牧,并形成恶性循环。

因此,无论是公地悲剧还是反公地悲剧,都可以归因于私有要素与公共要素的界面错配。当改革旧的产权制度时,必定会产生新的公-私界面。通过采用产权私有化来解决公地悲剧会导致反公地问题;同样,通过将产权公有解决反公地问题将可能重新面临公地悲剧。

草场分界线 | 图片来源:摄影师马小六

三、嵌套型自由公地

产权的解决方案并不是避免悲剧的唯一方法。对于公共池塘资源的治理(CPR),诺贝尔奖获得者ElinorOstrom创立的布鲁明顿学派提出了非产权的方法:以社区自治为基础,通过自我组织自我管理达成集体行动来治理公地。对于资源系统与资源单元的区分是Ostrom的CPR治理理论的出发点。在其开创性著作《公共事物的治理之道》中,Ostrom指出公地悲剧通常始于对资源单元的过度攫取。

其后,Ostrom及其同事和追随者不断地从产权方面为CPR治理主张做出宝贵贡献。然而,很少有学者从资源系统和单元的角度关注CPR治理的产权制度,除了Araral指出,Ostrom文中的所有失败案例可能都归因于资源系统和单元的排他困难,但他并没有区分资源系统和单元的“排他”对象。

从资源系统和资源单元的角度看,祁应军和李文军以草场为例构建了嵌套型产权系统。理论上,资源系统(草场)可以被多个个体同时使用,而资源单元(饲草)则“不能被共同使用或占用”。由于作为资源单元的饲草生物量是可分的,这意味着草场的资源单元——饲草产量,可以用牲畜数量进行衡量,私有化给各家户,这就是放牧配额制度。资源系统——草场,则可以保持共用,防止碎片化。

祁应军和李文军基于对中国牧区的研究,认为可以通过将放牧配额分配给每个家庭从而将资源单元(饲草)私有化,而资源系统(草场)仍然由集体内的牧民共有。此外,私有要素(饲草)是嵌套在公共要素(草场)中的,而不是像上述Fennell所描绘的,是以垂直线作为界面的相邻关系。

嵌套型产权模型表明,可以将作为流量的资源单元(例如饲草产量和鱼)私有的同时,保持作为存量的资源系统(例如草场和水生态系统)的共有,从而形成一个私有产权(资源单元)嵌入公共产权(资源系统)中的嵌套产权制度。嵌套产权模型有望解决长期存在的棘手问题:如何在经济有效地利用资源单元的同时,保持资源系统的生态完整性,即在克服公地悲剧的同时避免反公地悲剧。

图片来源:百度

然而,嵌套产权制度并没有对共有产权和私有产权之间的界面进行深入的讨论。特别地,QiandLi一文中,并没有涉及以资源单元为基础的放牧配额是否可转让的问题,更不涉及成员是否有退出集体的选择权问题。我们在本文中将从公-私界面的视角来解释因产权碎片化而导致的反公地悲剧。进一步地,我们将从成员有退出选择的视角来讨论如何克服公地和反公地的问题。

当今世界,随着市场化的发展,对个体权利的诉求日益加强和被重视,权利的可转让性正在成为市场经济背景下的主流叙事。在此背景下,随着成员对个人可转让权利的诉求要求越来越高,公地治理面临着挑战。同时,如果权利是可交易的,则意味着成员可以选择通过出售权利来退出集体,Dagan和Heller将其称为“自由公地”。

在拥挤的世界中,人们希望、或需要通过合作,促进稀缺资源在经济和社会上的高效利用,但同时又害怕被他人占便宜。为了解决这个问题,自由公地制度是Dagan和Heller提出的一种可能的解决方案。

退出行为本身就是一种威胁,并且往往是约束社会组织和优化公共资源利用的重要机制,正如Green提到“退出的可能性其本身会促使集体更加关注其成员的利益”;相应地,退出的威胁也可以激励成员在集体内更好地合作。因此在此含义上,退出具有保护功能。

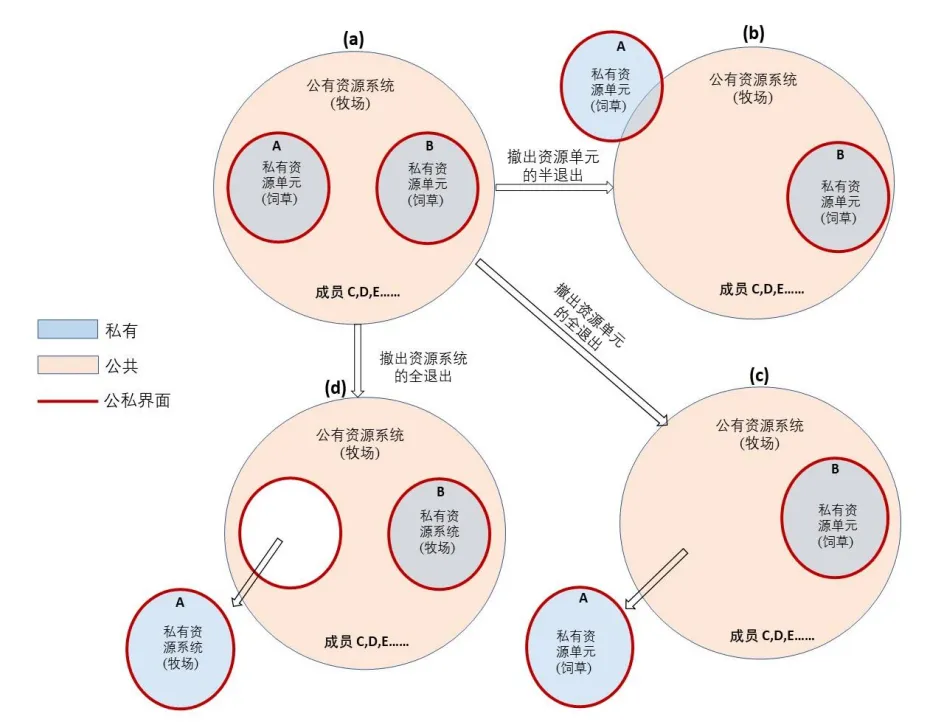

结合自由公地的概念和嵌套产权制度,我们提出了嵌套型自由公地(nested liberal commons,图1) 的框架,以理解自由公地,以及克服公地/反公地悲剧的机制。

图1.资源治理中的嵌套型自由公地

对于一直保留草场共用的社区,成员退出有两种类型:半退出(图1(b))和全退出(图1(c))。如果成员决定出售部分经营权,如放牧配额,以便将更多的劳动力投入到非牧业生计中,则称为半退出(图1(b));如果一个成员决定彻底放弃畜牧业经营,因此将其所有放牧配额变卖以套现,则称为全退出(图1(c))。

这两种类型的退出都不会导致牧场的进一步破碎,因为退出成员只是撤回了其资源单元份额,而非资源系统。在这种情况下,牧民选择全面退出套现,并不意味着他可以收回一块土地自用。这就是为什么自由公地可以通过保障个人权利来克服土地碎片问题。

而对于那些草场已经承包给个体家户,并试图通过组建合作社来重新整合破碎化草场的社区来说,成员的退出行动则意味着他从合作社集体草场中撤回了自己的一块牧场(图1(d))。在这种情况下,如果更多的社员选择退出,合作社整合碎片化草场的努力就会失败。

四、嵌套型公-私界面框架(NCPI)

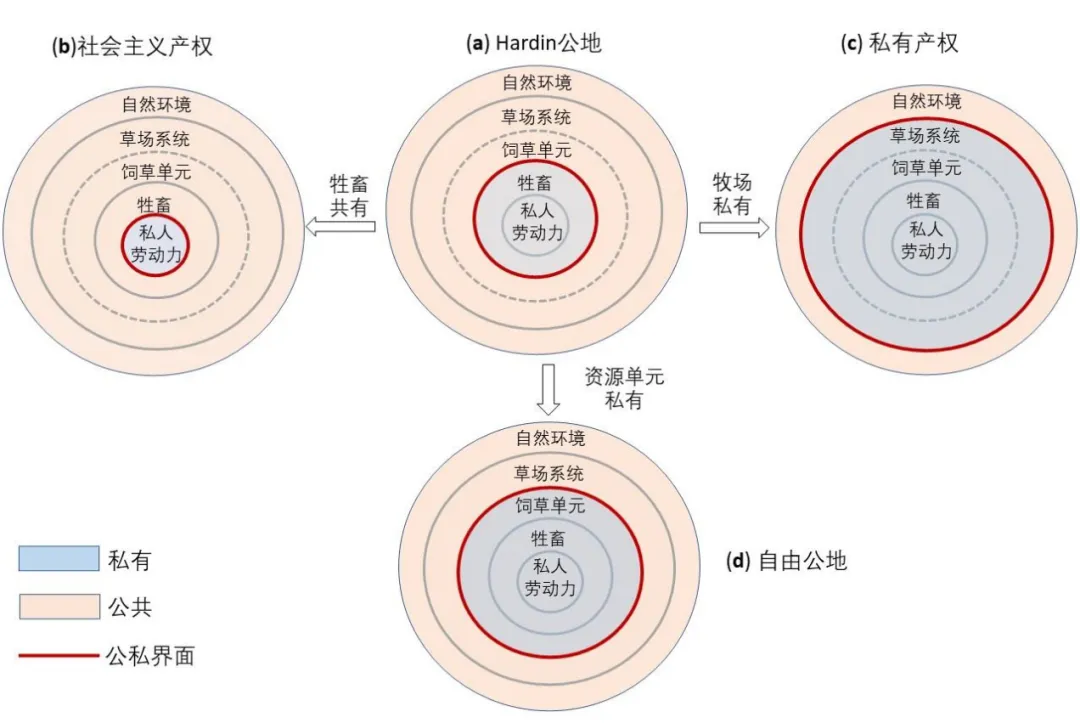

基于上述分析,我们构建了一个嵌套型公-私界面框架(NCPI,图2),以揭示在克服公地/反公地悲剧时不同产权制度的特征和问题。

图2. 嵌套公私界面框架 (NCPI):Hardin

公地悲剧的产权解决方案

图2(a)显示了Hardin的公地,公地牧场和私有牲畜形成了公共与私有产权的错配界面(红圈),导致了所谓的“公地悲剧”。为了克服这种不匹配造成的悲剧,现实中往往采用三种产权解决方案。

第一,使牲畜共有,从而将界面向内圈移动,即如图2(b)所示的社会主义产权制度。

第二,牧场私有,使界面向外圈移动,即后社会主义或私有产权制度,如图2(c)所示。

第三,实施资源单元私有并保持资源系统共有的嵌套产权制度,如图 2(d)所示。

然而,在克服“公地悲剧”的同时,又产生了新的公-私错配界面,见图2(b)、(c)、(d)中的红圈,因此必须同时实施辅助制度以纠正这种不匹配激励。以中国为例,在实行社会主义产权制度时(图2(b)) ,为了避免劳动力投入不足,实行了“工分制”的收入分配制度,以鼓励集体成员多投入劳动, 以获得更多收入。

在私有产权制度下(图2(c)),政府则需要相应规制以规范土地市场,促进碎片化土地的重组。此外,政府经常采用如生态系统服务付费等财政转移支付手段,以控制因为外部性导致的资源过度使用,从而防止更大范围的自然环境退化,如中国的草场生态奖补政策和美国1930年代西部大平原发生尘暴之后执行并延续至今的土地储备计划。

最后,在自由公地下(图2(d)) ,同样面临公-私界面的纠偏问题,成员个体权利的界定需要配合Ostrom的CPR治理原则,以防止对公共资源系统的过度使用。此外,在自由公地下,牧民的个人经营权可转让,即牧民可以选择退出,见图(1)。

五、框架应用

1. 中国

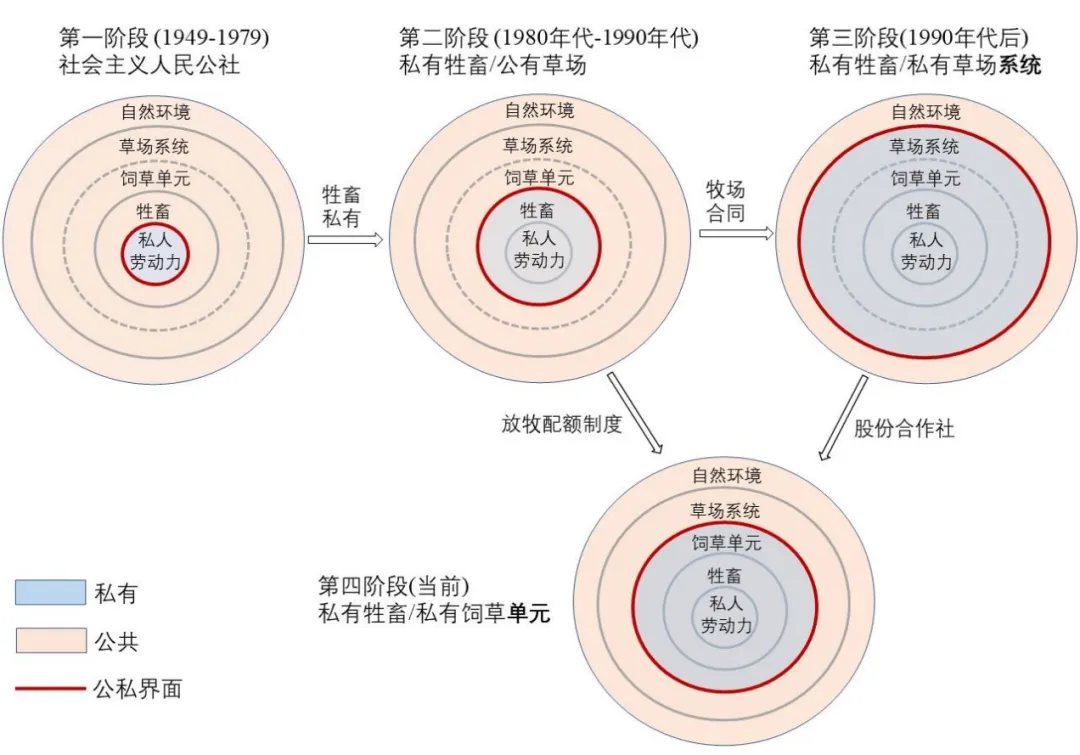

运用NCPI框架(图2),下面我们展示和分析中国草场产权改革过程中各个阶段的特点、出现的问题以及采取的公-私界面纠偏机制(图3) 。

图3 嵌套型公-私界面框架的应用:

中国草场产权改革

第一阶段(1949-1979):自1949年中华人民共和国成立开始,中国实行社会主义公有制。1958年以后,牲畜和草场都归村集体所有,形成了成员私有劳动与集体牲畜和牧场之间的公-私界面。众所周知,这种制度由于劳动力投入不足导致牲畜缺乏照料,生产效率低下。在这个阶段,集体面临劳动力投入不足的一系列问题:生产环节精准划分的困难、劳动分配的困难、生产责任界定困难、劳动质量认定困难、绩效考核困难等。

针对这些问题,公社制定了“四定一奖”的补救措施,并在各生产大队实施。“四定”指“定生产目标、定投入规模、定上缴产量、定增产措施”;“一奖”的意思是对超出预期产量的人进行奖励。对于个人成员,则按照“多劳多得”的原则,采用“工分制”进行利益分配。

第二阶段(1980年代-1990年代):随着从计划经济向市场经济的早期转型,之前的集体牲畜被私有化并分配到家户,而大部分草场仍然由社区或集体共用。由此,形成了公有牧场与私有牲畜之间的界面错配,导致典型的过度放牧的“公地悲剧”。在那十年里,没有任何管理共用草场的制度。

事实上,这个时期是一个制度真空期:一方面,作为正式制度执行者的政府行政机构突然退出;另一方面,在经过约30年的自上而下的政府管理下,传统社会关系和社会网络几乎完全瓦解,而非正式的、以社区为基础的自然资源管理体系尚未建立。

第三阶段(1990年代以后):由于草场的迅速退化,政府开始广泛实施草场家庭承包政策(尽管该政策早在20世纪80年代就开始逐渐推行,并在农业地区已经广泛推广),将草场的经营权承包给各家户。其背后的逻辑是,将草场私有化,与私有牲畜相匹配,从而解决“公地悲剧”。

然而,与政策预期相反,草场的碎片化使用导致了反公地悲剧,草场的退化趋势并未得到有效控制。政府不得不采取一系列补救措施:通过“草畜平衡”、“退牧还草”、“草原生态奖补”等财政转移支付政策控制退化。同时,目前仍有不少牧区保留着传统的草场共用,特别是在青藏高原。许多社区建立了自己的制度(即配额制度)来管理他们的公共草场,我们将在图3的第四阶段中详细阐述。

图片来源:百度

为了解决草场破碎化带来的问题,2017年以来,新一轮产权改革启动,即“三权分置”。这里的三权是指所有权、承包权、经营权。在这项政策下,村集体所有权通过颁发产权证书予以重申和明确(在内蒙古牧区),而之前合并在同一证书中的承包权和经营权被进一步分离,每个牧户重新得到承包权和经营权两个证书。

政策目标是,牧户可以通过转让经营权或以经营权入股的方式成立合作社,使破碎的草场得到重新整合。通过建立牧民合作社来整合碎片化草场正在成为现阶段改革的特征,见图3的第四阶段。与此同时,那些仍然保持传统共有牧场的社区,如青藏高原,已经开始通过自治探索自己的创新方式,如放牧配额制度(图3的第四阶段:明确个人经营权的同时,保持生态系统的完整性)。

我们可以看到,在这个阶段,集体或合作社拥有的草场资源系统与个体成员拥有的资源单元之间再一次产生了公-私界面。在NCPI框架下,个人产权是划定的、可交易的,这意味着成员在感觉自己的利益受到损害时可以随时选择退出集体,见图1(b)和(c)。对仍保留牧场共用、实行放牧配额制度、明确个人产权的社区,在大多数情况下,放牧配额是可转让的,从而建立了畜牧业的劳动力退出机制。

成员退出有两种类型,半退出(图1(b))和全退出(图1(c))。如果牧民不想将全部劳动力投入畜牧业,他可以选择将部分配额出售给其他成员,从而有更多的时间从事非牧业,即半退出。如果牧民在城市已经有了稳定的生计来源,他可以选择将全部的配额卖给集体,彻底退出畜牧业,即全退出。

对于草场已经承包给个体家户并试图通过合作社重新整合牧场的村集体,个体产权是根据家户加入合作社时带入的牧场和牲畜所评估的资本份额来确定的。在中国,《中华人民共和国农民专业合作社法》(2017年修订)规定,农民专业合作社由村集体成员自愿加入,成员有退出的自由。

根据此规定,如果合作社成员决定退出合作社,他可以收回自己入社时带入的那块牧场(图1(c))。因此,如果更多的社员选择退出,就意味着合作社在土地整合上的失败。而在中国,这种失败在过去十年间已经屡屡发生。通过合作社重新整合碎片化土地的有效性尚有待时间的进一步检验。

同样,面对新的公-私界面,图3中第四阶段的嵌套型自由公地产权制度也需要相应的纠偏机制,即Ostrom的CPR的治理原则以达成集体行动。而在个人权利方面,阶段IV中中国的公地状况与Ostrom对公地池塘资源的描述有所不同。在此意义上,阶段IV的合作社既不同于Ostrom的公共池塘资源,也不同于第一阶段的社会主义人民公社。

玉树藏族自治州曲麻莱县约改镇格前村藏迪畜牧业养殖专业合作社分红现场 | 图片来源:青海日报

2. 吉尔吉斯斯坦

近百年来,吉尔吉斯斯坦的草场管理实践和制度安排都发生了巨大的变化,其多种产权制度的尝试,为转型国家自然资源产权研究提供了实践经验和教训。

在苏联成立以前,吉尔吉斯牧民在河谷和山脉之间采用垂直游牧系统进行季节性移动。部落的苏丹和可汗将冬季牧场和夏季牧场的使用权分配给其统治的氏族部落首领,牧场由氏族成员共同放牧使用。1840年代至1918年,沙俄政府试图对部落和氏族的权力结构进行重组,但未能成功改变牧场使用季节性移动的制度。

在苏联时期(1918-1990),大约1928年之后,畜牧生产由集体农场和国营农场进行管理,牧场由地方苏维埃(委员会)分配给国营农场。为了最大限度地提高畜牧生产的产出,通过广泛的交通设施改善和牲畜饲养基础设施建设(包括在偏远的草场打井和建设棚圈),畜牧业实现了比以前更大空间范围的牲畜流动。

后苏联时期,自1991年起集体和国营农场解散,在世界银行、国际货币基金组织等国际金融和发展机构的支持下,吉尔吉斯斯坦牧场管理制度经历了两次重大变革。首先,2003年的“第360号政府决议”引入了包括草场在内的农业用地私有化,但这一决议被认为是不够公平的,并引发了牧场使用者之间的冲突。

2009年新的《草原法》修订后,草场所有权从国家所有变为社区共有,牧民被要求季节性地从所在村的社区而不是像之前那样从国家租赁远距离的牧场。特别是创新性地实施了“草原票”制度,季节性草场的租金定价是根据申请放牧的牲畜数量而不是2003年立法规定的租赁草场面积来确定。

对于畜牧业来说,在苏联时期,牲畜数量于1941年开始增加,并于1990年吉尔吉斯斯坦宣布独立时达到顶峰。1990年独立初期,牲畜数量急剧大幅减少,直至1997年才开始逐步恢复。到2017年,牛和马的数量已超过1990年的水平,其中牛增长了74%,马增长了62.7%。绵羊和山羊的数量虽然逐年增加,但仅恢复到1990年62%的水平(吉尔吉斯斯坦统计数据)。

吉尔吉斯斯坦牧户,大卫·谢尔曼拍摄

图片来源:柏舟旅行搜狐号

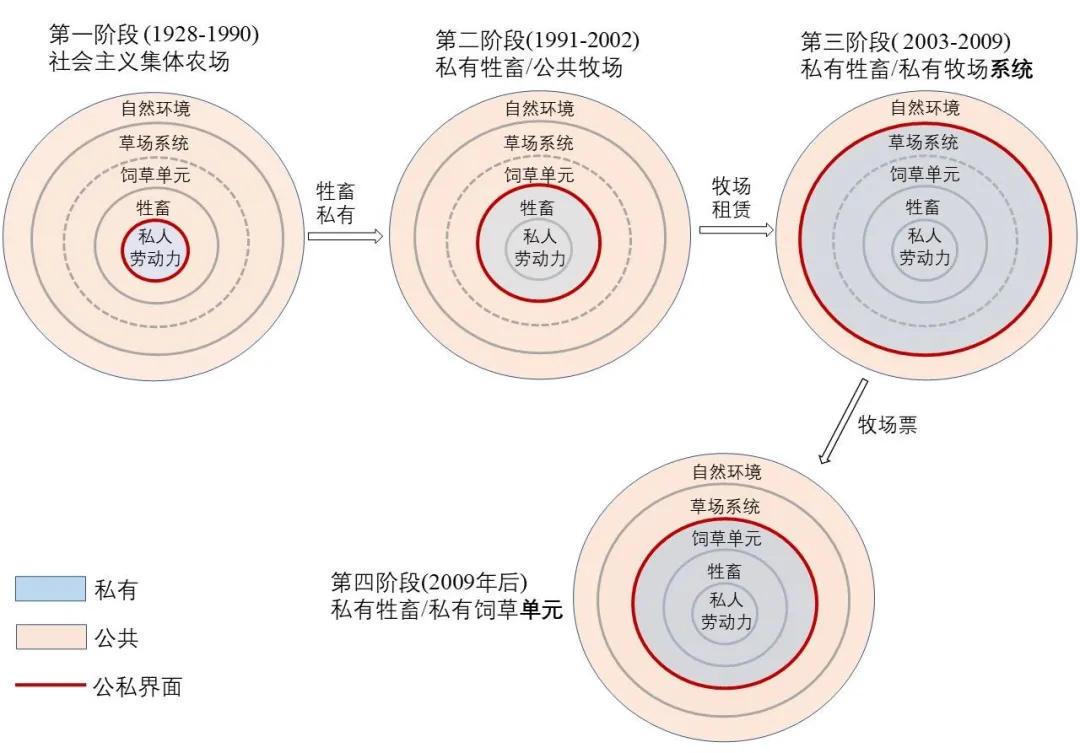

我们可以用NCPI 框架来解释不同阶段草场产权制度的变迁以及相应的纠偏机制(图4)。

第一阶段(1928-1990):苏联社会主义时期,所有牲畜、牧场和生产资料都属于集体农场或国营农场。因此,私人劳动力与集体牲畜、牧场之间产生了公-私界面。

图4 嵌套公私界面框架应用:

吉尔吉斯斯坦草场产权改革

苏联时期,延续传统游牧方式,吉尔吉斯畜牧业建立了一个以植物地理学和气象学为基础的科学放牧系统,并修建了许多水井,从而使许多偏远的“废弃” 草场得到利用。然而,正如СЛУЖHEB报告的那样:

许多国营农场和集体农庄的经验证明,畜牧业产品率、幼畜成活率和消灭牲畜死亡率现象各方面的成绩,在很大程度上取决于养畜场活动中的劳动组织与劳动报酬情况。凡是畜牧业中没有固定干部、未克服管理牲畜方面的无人负责现象和劳动报酬平均主义的地方,牲产品率和幼畜成活率一定很低,因死亡而损失的幼畜必然很多。

劳动收益分配制度以劳动投入的数量和质量为基础。农场工人的工资根据畜产品产量(牛奶、肉类、羊毛)、出生的小畜存活率以及成年牲畜的膘情和繁殖率确定。此外,当工人超额完成生产任务时,给予额外报酬作为奖励。与中国第一阶段的集体化相同(图3),由于监管成本过高,该阶段生产效率普遍低下。

第二阶段(1991-2002年):苏联解体后,牲畜被私有化,该阶段草场仍然是国有的(尽管耕地已经立即私有)。因此,私有牲畜和公共牧场之间产生了公-私界面。与中国(1980-1990年代)类似,错配的公-私界面导致了“公地悲剧”。然而,与当时中国因牲畜数量大幅增加而普遍出现的公有草场普遍退化不同,吉尔吉斯斯坦自1991年以来牲畜数量急剧下降,严重退化主要发生在定居点周围,而偏远山区的牧场则出现了放牧不足的欠利用甚至被遗弃的情况 。

在独立后的第一个十年里,吉尔吉斯斯坦的牲畜数量急剧下降了约50-70%。1997年以来,肉类和奶类总产量逐步得以恢复。到2020年,总产量已超过1991年的水平。但由于苏联时期修建的交通和棚圈等基础设施缺乏维护,大多数个体牧户无力承担长途运输的费用,牲畜的移动性下降,导致畜牧业成本增加,且主要体现在冬季牲畜饲养上。

即使少数大户能够搬迁,单户经营的交通成本也急剧上升,加上许多苏联时期的饮水点年久失修,许多偏远牧场无法获得饮水。因此,尽管牲畜数量急剧下降,但牲畜移动性的降低导致了定居点周围牧场的退化和偏远牧场的废弃。事实上,后苏联时期,牧场利用不均的现象不仅出现在吉尔吉斯斯坦,在中亚地区其它国家也普遍存在 。

放牧不足是牲畜移动性下降的结果,原因是个体牧户无力承担高昂的运输费用。如果私有畜群能以合作的方式合并,如家户之间,就可以分摊运输成本、克服困境,像中国第四阶段鼓励和实践的合作社一样。根据本文NCPI框架的逻辑,这种合作方式意味着在一定规模(合作社成员)间消除私有牲畜和公共牧场之间的界面,产生规模经济。

吉尔吉斯斯坦牧民 | 图片来源:360社区

第三阶段(2003-2009年):草场经营权通过租赁制度实现私有化。苏联解体后,吉尔吉斯斯坦是中亚第一个将耕地私有化的国家,这一制度转变曾被国际社会广泛认为非常成功。在此背景下,政府认为应继续推进草场产权的改革。第一个草场租赁法令于1999年生效,该法令允许个体家户可以通过租赁方式获得草场使用权。基于该法令,2003年政府正式颁布了管理草场的法律(第360号政府决议)。

然而,由于草场租赁制度执行过程的繁复性,到2007年,吉尔吉斯斯坦只有约14%的草场被正式租赁,大部分草场成为事实上的开放公地。而且,这个制度并没有克服牲畜无法移动的问题,反而进一步阻碍了牲畜的移动,按租赁草场面积征收租金的定价方式也进一步增加了牲畜移动成本。其结果是:这些土地的权利必须通过竞争性租赁的方式进行分配,村庄附近的牧场仍然被公共开放进入和使用,被出租的是那些更远的所谓集约化和偏远的草场。申请草场租赁过程的不透明导致了负资产后果,最好的牧场通常被大户或人脉广泛的商人租赁获得,然后他们再与牧民签订转租协议。这意味着大多数小户牧民无法获得优质牧场,从而只能在村庄附近的公共区域放牧牲畜,导致这些公共区域土地的急剧退化。

因此,在这个阶段,反公地悲剧和公地悲剧并存。

第三阶段,私有牲畜与开放牧场之间的界面、以及租赁牧场与更大草场生态系统之间的界面并存。由于缺乏有效的公-私界面错配纠偏机制,不可避免地导致牧场的退化。

吉尔吉斯斯坦的牧羊人不断看着羊防止过界

图片来源:“石油人”知乎号

2009年颁布《草原法》后,吉尔吉斯斯坦进入草场产权改革的第四阶段(图4的第四阶段)。最大的变化是,新法废除了前一部法律中以租赁面积定价的收费制度,取而代之的是草原票制度。草原票制度根据牧户申请放牧的牲畜数量而非牧场面积定价。

从资源系统和资源单元的视角来看,草原票制度本质上可以理解为,在保持资源系统(牧场)共用的前提下,通过个人的牲畜数量而获得的私人放牧权。这类似于中国藏区的放牧配额制度,即通过计量所放牧的牲畜数量,将资源单元(饲草)私有化。

在 草 场 管 理 方 面 , 成 立 了 社 区 级 的 牧 场 使 用 者 协 会(Pasture Users Associations,PUA),政府将牧场管理权移交给牧场委员会,牧场委员会是PUA的执行机构。牧场委员会由牧场使用者代表、当地社区、当地政府草场管理部门领导和专家组成,其中专家通常是在当地政府行政部门工作的兽医和土地利用方面的专家。

所有牧民都要加入所在乡镇(村)的PUA,通过购买季节性使用的草原票来获得牧场使用权。草原票的价格根据牧民申请放牧的牲畜种类和数量确定。牧场委员会在向牧民收取草原票费用的同时,记录申请人的个人信息;相应租赁草场的名称、位置、面积;所规定的牲畜种类和数量、以及牲畜迁移的时空计划。

吉尔吉斯斯坦牧民 | 图片来源:穷游论坛

吉尔吉斯斯坦2009年颁布的《草原法》(2011年修订)是中亚第一部将草场产权确定为社区共有产权的法律,并将草场管理权下放授予当地社区直接管理。特别地,牧场租赁费用不再像以前那样按租赁草场面积缴纳,而是按牲畜数量缴纳。这样,可以克服草场生态系统的破碎化,从而避免反公地问题。理论上,这种治理体系的调整可以适应山区和河谷地区环境的高度变异性,也可以满足牧民通过移动来应对这种资源分布的高度时空异质性,从而满足畜牧业生产的需求。

当然,吉尔吉斯现阶段面临的问题与Ostrom的CPR治理中遇到的问题没有什么不同,即如何通过规则制定、监管和制裁等制度设计来防止共有草场的过度使用。对于草原票制度而言,主要问题体现在以下两个方面:

第一,共用牧场的不公平使用。相对富裕、社会关系好的家庭,有能力在冬季或春秋草场建棚圈,因此实际上可以独享大面积的较好的牧场。而贫困户能够使用的草场面积则相对较小,导致村庄周边的公共草场面临更大的放牧压力。

其次,在制度建设方面,可能存在Ostrom提出的公地治理二阶困境问题。以社区为基础的草场管理制度是由国际金融组织和发展机构从外部引入的,技术上看似简单可信,但面对现实的权力和财富不平等,不能天真地认为那些受人尊敬的社区精英成员会免于地方权力斗争的影响。这也回答了为什么在草原法实施多年后,吉尔吉斯斯坦仍然需要国际援助机构提供资金以维持治理。

草原票制度的实施情况和效果,在未来仍需要进行更深入的考察。

吉尔吉斯斯坦境内天山支脉塔拉斯山上的夏季牧场,一守拍摄 |图片来源:中国国家地理

六、讨 论

本文构建的嵌套型公-私产权界面框架(NCPI)揭示了用于克服公地/反公地悲剧的不同产权制度的特征和问题。NCPI框架的贡献体现在三方面:

第一, 对个人权利的界定和保护可能是通过集体行动实现公地持久治理的前提;第二, NCPI框架将Ostrom的公地转换为自由公地,成员具有退出权,这在市场化背景下的自然资源治理中已经变得更加普遍;第三,我们强调,不存在所谓的“最优产权制度”,因为产权公-私界面的错配始终存在,所有产权制度都需要辅以纠偏机制以纠正界面错配。下面我们将详细阐述这三点。

1. 个人权利与集体行动

NCPI框架提供了一个理解自然资源产权制度的不同视角。资源系统(如草场和水生态系统)是存量,提供公共福利,即生态系统服务(如发挥碳汇作用、保护生物多样性和涵养水分)。显然,生态系统服务很难私有化。保持资源系统的空间和功能完整性,有利于生态系统服务价值最大化。

然而,资源单元是流动的,如饲草的生产和水里的鱼,其功能体现在资源利用的经济产出上。个人权利的界定和保护将有利于提高经济效率,也就是说,资源单元私有化更有利于在市场经济中实现其有效利用。

为了在高效利用资源单元的同时保持资源系统的完整性,人们想要或需要合作,但同时又担心被他人利用,从而导致了囚徒困境。为了解决这一困境,NCPI框架的理论表明可以为资源系统和资源单元分别分配不同的产权。在两国的第四阶段即现阶段,中国的放牧配额制度和吉尔吉斯斯坦的草原票制度有一个共同的特点,即在不分割草场的前提下对个人使用资源的权利进行明确的界定和保护。

在公共资源治理中忽视个体权利往往是导致“公地悲剧”的根源。只有当个人权利得到界定和保护时,集体行动才能持久。大多数CPR治理文献只强调成员的集体行动,而没有关注成员的个体权利。尽管Ostrom总结的CPR可持续治理的八项设计原则大多与资源单元的占用有关,并与界定和保障个体成员的事实权利有关,但我们认为Ostrom对资源单元的私有化表现出一些消极态度。然而,如图2所示,公地悲剧的产生,与私有要素(基于资源单元)和公共要素(资源系统)之间的冲突有关。

因此,CPR治理面临的挑战很大程度上可以归结为如何处理个人利益与集体利益的“界面”,以及如何相应地调整界面的错配,这正是NCPI框架想要厘清的。

2. Ostrom的公地与嵌套型自由公地

NCPI框架下的资源是界定了个人使用权的公共资源,权利的可交易意味着成员可以通过出售权利来退出团体,Dagan和Heller称之为“自由公地”。自由公地与Ostrom的公地不同,后者在研究集体行动时没有将退出作为变量。而对于自由公地来说,当成员认为自己的利益得不到保障时,可以选择拔腿走人而退出合作。

事实上,可交易的使用权在公地治理中并非新鲜之事,例如渔业管理中被广泛应用的可交易捕捞配额以及瑞士的放牧公地放牧权的交易。然而,之前的研究中,包括瑞士阿尔卑斯牧场放牧权的交易,都没有考虑到适宜的转让可以让成员有退出的选择,无论是半退出还是全退出。除了保障个人权利外,从长远来看,退出对资源的直接利用也有助于缓解人口增长对资源的压力,这对于转型国家尤为重要。

Hirschman将退出定义为“自愿离开集团的有效管辖范围”。退出代表着退出的权利、退出的能力以及将自己与(集体中)他人隔绝的能力。退出可以提供自我保护的功能,如Green指出,“如果团体损害了成员所认为的利益,那么退出就是一种自卫”。

退出除了保护成员利益外,还具有促进合作的功能,退出威胁往往是优化公共资源使用的有效机制。成员退出的可能性会促使集体对成员的利益更加负责,进而使成员之间达成更好的合作。

若尔盖县唐克镇索格藏村,牧民尕让交

在牛圈喂养牦牛 | 图片来源:新华社

在经济转型国家,这种退出机制对于保护牧民个体权利和草场生态系统都有积极影响。在中国,随着城市化和工业化的快速发展,大量牧民在城市找到了替代生计。因此,一方面,牧民个体本身就有退出畜牧业的动力;另一方面,在国家层面,牧民退牧可以缓解因过牧造成的草场生态系统的长期退化。

在中国,目前牧区既有半退出(图1(b)),也存在全退出的现象(图1(c)和(d))。在许多仍保留共用牧场的村庄中(主要位于青藏高原),越来越多的人口迁出并居住在乡镇。这些牧户中的许多人选择将放牧配额出售给其他成员并套现,选择彻底放弃畜牧业,但是他们仍然合法地拥有家乡村集体草场的份额。

在吉尔吉斯斯坦,自2009年开始实行的草原票制度可以理解为,在保持资源系统(牧场)共享的前提下,根据牧户牲畜数量确定其放牧权。目前,吉尔吉斯斯坦的草原票只能在牧民和当地牧场使用者协会(PUA)之间交易,牧民之间似乎不能交易。因此,对于草原票的产权保护更接近于责任规则,即草原票的价格是由PUA而不是牧民自己制定的,牧民必须支付PUA的价格才能获得使用牧场的权利。

与之不同的是,中国的放牧配额制度更接近于财产规则,即牧民之间可以通过相互讨价还价来确定价格。两种制度的根本区别可能在于,中国的放牧配额制度是每个成员都认可的特权,而吉尔吉斯斯坦的草原票制度在现阶段更像是牧民个人与委员会之间的合同,而不是产权(有关合同和产权之间差异的更多详细信息,请参阅Rose,1997)。因此,吉尔吉斯斯坦草原票的制度处于图1的(a)阶段,没有退出选择。

若尔盖县唐克镇索格藏村,牧民尕让交

将牦牛赶回牛圈 | 图片来源:新华社

Ostrom的CPR治理理论没有考虑退出,这可能由于所有成员缺乏退出动力的想法。对于资源的集体所有权,在不明确个人权利的情况下,退出意味着自愿放弃共同所有权。与此同时,大多数相关研究报告的长期续存的CPR治理案例都没有考虑资源购买、租赁或交换的市场。权利仅限于特定且有资格的集体成员之间,且未经集体同意不得将权利转让给外部人员。进一步地,Ostrom似乎认为退出是有问题的,不利于集体行动的达成。

以移民为例,Ostrom指出:“大规模移民(迁入或迁出某个地区)始终是一种不确定是否会被有效应对的威胁。由于失去了能贡献所需资源的人,人口外流可能会改变一个制度的经济生存能力。”正如布鲁明顿学派的一位学者Araral批判性地指出:“Ostrom对公地悲剧的利维坦解决方案的批评是合理的,但她对私有产权和市场的批评需要重新思考”。

然而,在市场化和全球化背景下,这种基于传统共同体边界的CPR治理越来越受到挑战。自由公地在当前的现实世界中正在变得更加普遍,而NCPI框架可以提供一种新型的产权制度来管理自由公地。

无论何种土地制度,世界各地的牧区由于工资性就业造成的外迁,正在失去年轻成员的劳动力,畜牧业经营缺乏劳动力问题日益严重。随着公共草场内土地商品市场的发展,当地文化风俗的削弱和社会不平等的加剧等,也使得外部利益集团越来越容易获得对草场的控制权。

为了应对草场碎片化带来的反公地困境,在东非和南部非洲的牧区,出现了通过正式租赁和非正式权利安排,将社区共有产权重新融入私人或国有草场产权的创新。这与当前中国草场上出现的碎片化草场整合路径有一定的相似性。

凡事都具有两面性。虽然退出选择可以保护个体成员的权利和利益,但如果没有相应的规定,退出选择也可能对合作产生负面影响。当一些成员退出时,那些选择留下来的人可能会担心退出成员占便宜,从而导致过度占用公共资源或不愿意为公共资源做出贡献。这一问题值得在CPR领域进行深入研究。

南非东开普省德拉肯斯堡山区牧民

图片来源:WWF

七、启示与不足

产权公-私要素界面的错配始终存在,因此世界上不存在所谓的最优产权制度。适宜的产权制度安排和资源利用的最佳规模有关,而自然资源的最佳利用规模则随着时间、特定社会和时代的目标而变化,该目标既包括经济效率,也包含生态效益。

经济效益是资源单元产生的,而生态效益是资源系统的结果,经济效益和生态效益的最优规模可能不同,因此会造成规模的错配。当资源单元的利用规模与劳动力投入相匹配时,则实现经济效益;对于资源系统提供的生态效益而言,一般空间尺度越大,提供的生态效益越高。因此,不存在一刀切的产权制度,所有产权制度都需要有纠偏机制来补充,以纠正界面错配。

本文提出的嵌套型公-私界面产权框架,对于经济转型国家未来的产权改革具有特殊意义,同时也适用于苏联背景以外的其他国家。与市场经济成熟的发达国家相比,转型国家的特点是资源密集型和劳动密集型,居民的生活方式正在从生计型向市场型转变。因此,由资源有效利用规模决定的适宜产权制度并不是固定不变的,而是一个动态的演化过程。自然资源私有化并不是计划经济向市场经济转型的万能良药。

图片来源:新华社

尽管本文的NCPI框架是基于苏联解体后产权制度转型所出现的问题而提出的,但产权过度碎片化所造成的反公地及其困境不仅存在于经济转型国家,也存在于市场经济和产权制度相对完整的国家。例如,Heller报道的美国原住民家庭面临的“碎渣地”困境,以及加剧土地分散困境的“香蕉共和国”(因层层监管造成的“在任何地方都不能建造任何东西”的困境)。因此,在具体的转型期国家背景之外,NPCI框架也对更广泛的公地治理研究提供了一定参考。

最后,虽然我们提出的NCPI框架源于我们对草场的长期研究和观察,但它也适用于其他可再生生态资源,包括森林、海洋、湖泊河流和其他水体等。所有这些资源都包括具有流动特征的资源单元和具有存量特征的资源系统。

资源单元的过度占用会导致资源系统的退化甚至枯竭。资源单元和资源系统之间的关系基于它们的功能,因此,如果我们从功能效用和空间尺度的角度来考虑它们的关系,例如莫斯科的联合公寓,以每个房间为资源单元,以整个公寓为资源系统,NCPI框架的应用也可能不限于自然资源,这值得今后进行更深入研究。

—END—

文章来源:公众号“祁连山牧人”,2024-5-19;标题《公地与反公地》

原文信息:李文军, Carol Kerven:Between commons and anticommons: a nested common-private interface framework,发表于Humanities and Social Sciences Communications [Internet]. 2024;11:509;秦祺翻译