教师节谈“终身学习”:自我提升不是内卷

很多学生读者经常跟我抱怨“我们学校太卷了,每个人天天晚上自觉上晚自习”“我们班太卷了,大三就有人过了司考+专八了”“我们宿舍太卷了,几个老哥六点起床背英语”。每每这个时候我都会告诉他们,这个真的不叫“卷”。当无产阶级的劳动成果以剩余价值的形式被资本家赚取的时候,你加班加得越多,才会给其他劳动者造成恶劣的竞争环境。

但是你自己学习、进步不一样,你的提升都是你自己得来的,这不叫“卷”,这就是标准意义上的“努力奋斗”,他们努力学习努力提升自己的能力,也能让社会获得一个更高素质的劳动者。简而言之,区分是否内卷的标准,是要看这样的拼搏奋斗对整个社会来说是有正外部性,还是有负外部性。

每一个无产阶级在其他事情上可以“躺平”,但是不能在自我进步上“躺平”,即便走出了学校,每个人也应该保持学习的习惯,既要在实践中锻炼自己、积攒经验,也要保持学习理论知识、跨学科知识、前沿学说的终身习惯。今天是九月十日教师节,我就分享一下我离开校园后的学习心得。

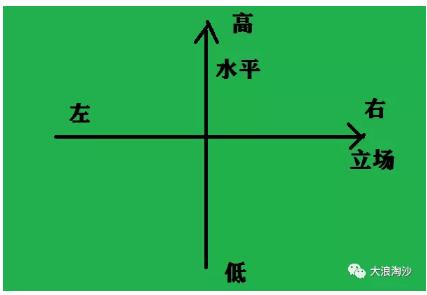

首先要明确一点,讲述知识的人是有立场的,但知识是中性的。先说这一点是有感于社交网络上苛刻的舆论环境,经常因噎废食。比如弗里德曼、丘吉尔,在历史上一度算是我们的敌人,但不妨碍我们学习他的经济知识,看他的两次世界大战回忆录。我们应该正确地区分个人立场和专业素养。大家可以想象一个坐标轴,横轴是个人立场——左与右;纵轴是专业水平——高与低。有的水平很高的人立场会与我们不同,而有些水平很低的人与我们站在同一三观上,这是很正常的事情。

现在互联网上有一个不好的风气,就是只按“横轴”区分“敌我”,忽略了纵轴的存在——非我族类,其心必异,就一概要批倒批臭。这样就会让你丧失了很多学习进步的机会。很多人类优秀的思想成果深究一下背后都不是啥好人,但不能因为立场问题而忽视了专业素养,这是因噎废食。当然立场也很重要,不过这是另外一个话题了,今不聊屁股的事,我们谈学习知识。

下面该说重点了,从外界获取知识的途径主要分为两种,一是图书,二是影像资料。很多读者都问我推荐过书单,这类问题我一个都没有回复过。为什么呢,因为书不是那么好推荐的。我并不知道你的学习基础和知识层面,这样推荐的书往往是无效的。比如我给你推荐政治课本、马原,你可能早就超越这个层次了;要是我直接给你上马尔库塞、布尔迪厄、鲍曼,那没有足够的理论基础读了也是白读。

你要是这么问我:老哥我最近在研究五代十国的历史,新、旧五代史都看过了,郑学檬的《五代十国史研究》也看过了,还有什么不错的书籍推荐呢?你要问得这么细,我要是知道肯定就回答你了。但问题就在于,能问到这么细的人,早就知道下面自己该看什么书了,完全不需要我来推荐了。所以问过我的朋友应该都知道,但凡是怎么笼统问我推荐几本书的时候,我永远是推荐小说,因为绝对普世绝对不会犯错,无非就是《四世同堂》《李自成》《子夜》《太阳照在桑干河上》这几本。

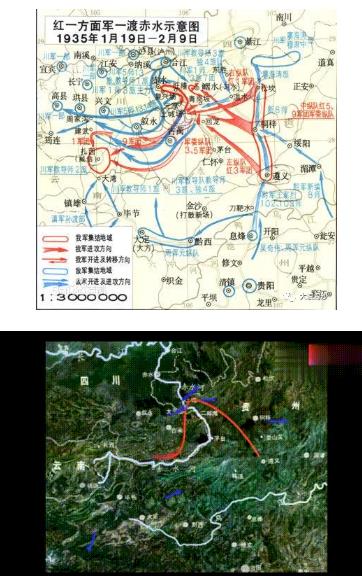

而感恩互联网时代,让我们除了图书阅读之余,还能便捷地获得更多影像资料,这成为了学习与获取信息另一条同样重要的途径。文字和影像各有所长,文字阅读的好处在于它的信息密度很大,同样的时间内可以根据你个人能力来决定你学习的多少。比如说我阅读速度很快,一本书一两天就能看完;但是我要看视频的话,就必须跟他的时间长度走,了不起了弄一个2倍速,这就降低了单位时间内获得信息的密度。但是,影像终究是一个先进的生产力,我来举一个例子:B站有一个UP主“沙盘上的战争”,他把历史上的一些战争通过可视化的影像展示出来,这让我们看文字会一头雾水的战争部署、战役走向、指挥员决策,完全明朗地展现了出来。譬如四渡赤水这样军事史上的奇迹,大家比较一下书上平面图和动图之间的差异:

这就是视频影像先进生产力之体现,我之所以喜欢文字创作主要还是因为我不会做视频,比较优势不在那里,但其实我一直在学习图像与影像制作,这是先进生产力所在。再来举一个需要影像信息的领域:数学的学习。我是在B站跟着宋浩老师又把高数重新学了一遍:

大学的时候我数学很好的,微积分93、现代89、概率论90、统计91,硕士毕业论文还用了一个数学模型。但是这些东西一旦用不到,马上忘得光光的,跟文科的知识完全不一样。而且数学这种东西,自学是学不会的,相信大家都有过这种体验,你看着那个题一步一步推导下来,就是看不懂;必须得有一个老师,一边拿着粉笔一行一行写,一边给你解释这一步是怎么来的,就差他那一两句话,就有一种这样的“见知障”想不明白,一说到点就好像捅破了窗户纸,一下就明白了。这就是通过影像自学的先进之处。

B站上面的宝贝很多,想学语文的话给大家推荐一下戴建业老师古诗词;孙绍振老师也在B站有号,不过发的少了点也不是成体系的知识输出;杨宁老师的文学理论课、美学理论课都值得听一听。理工科我是不太清楚,不过我最近刚刚关注了汪品先院士,老人家寓教于乐深入浅出,超爱听的。

B站还有一点好,就是弹幕的互动和评论区留言都很有讨论价值。自从弹幕系统整顿之后,就成为了B站最优竞争力、最无可替代的比较优势了。讲课的都是各路神仙,你会发现评论区也有很多隐藏大佬,他们说内容对于理解视频里的知识、拓展阅读有很大帮助,甚至会提供一些截然相反的学说或理论,大大开阔你的思路,有一种跟学霸一起学习的感觉。感恩互联网,让我们能够坐在一个“班级”里听名师上课。

学习知识,要注意吸取多方观点,融会贯通。我举一个例子,林毅夫先生的经济公开课和讲座,上大学的时候老师就在课堂上给我们放,我印象很深。毅夫先生的水平也是高到不知道哪里去了,但是他很明显是一个鲜明的改革派,比如他支持国企改革,支持“造不如买,买不如租”(用的是后发国家理论),支持中国成为国际贸易链中“只产两成”的体力劳动输出。这些观点就需要我们去批判地接受,因为每个人都有自己的历史局限性,要站在那个特定的历史环境中考虑问题。比如林毅夫先生最近也开始提产业升级、自主创新了。

这种批判的学习需要我们“兼听则明”,这里要隆重推荐温铁军老师:大家看一看林毅夫的经济观点,再看一看温铁军的经济观点,同样的问题你会看到两种不同的解释。就比如说中国进入国际贸易体系,毅夫老师讲的是国际资本“赋能”中国大发展,而铁军老师讲的是中国每年要被剥“两次牛皮”;国企改革毅夫老师关注的是效率,而铁军老师看到的是下岗工人和进城农民工。他们两个人结合起来,或许才是一副完整的画面。

温铁军老师的课可以在B站“国仁全球大学堂”这个号上看,这个UP主还会发戴锦华老师的视频,简直是双倍的快乐。希望大家能多给温铁军和戴锦华老师打call,他们算是经济界和文艺界为数不多的“独苗”了。另外戴锦华老师的女性主义视角也非常值得学习,女权的出发点应该在哪里,女权的落脚点应该怎样实践,听听人家大师是怎样说的。

众所周知,现在的经济学者们,一个比一个右,都是奥派的徒子徒孙,屁股都歪到爪哇国去了;而现在的文艺圈比经济圈还右,各种封建血统论、嫡子正义论、正室道德论、穷人恶毒论、剥削有理论……虽然我开头说了知识是最重要的,但是你不能总是右边立场的人在讲课吧,左边一点声音都没有了。

上面说到的都是理论知识的学习,专业技巧的学习也非常重要。这方面我也可以给大家推荐一个宝藏UP主“oeasy”,我就是看他的视频一点一点学习Photoshop的,而且这个老师他什么都教,什么编程、电路、音频、游戏……人与人之间的差异真是太大了,有些东西我铁定这种辈子都学不会的。

我特别想赞美一下他,真的就是为了分享知识、方便大家学习技能,自己不辞劳苦的制作了上千个小时的公开课,这可能就是共产主义的雏形吧。

感恩互联网时代,能让我们便捷地获取各种信息与知识,只要做一个有心人,即便考不上名校,也可以无差别地学习名校名师们的思想精华。希望未来国家能够推广这种模式——尤其是先从义务教育阶段开始,让农村、乡镇、偏远地区的孩子们,也能享受到北上广深重点学校里的教育课程,作为践行教育公平的重要一环,我们完全有理由憧憬这样一个更加美好的未来。

照我说,互联网大公司们,与其拿出个什么钱来成立个慈善基金,不如把这些名师名家们的知识全买下来,再免费送给全国人民;或者给贫困地区中小学搭建公开课设备,尽量让每个人获取知识的机会平等,这才是真正的慈善。版权共产主义当如是也。

最后祝所有的人类灵魂工程师们教师节快乐!