秦明:“戏呢?钱呢?”何赛飞女士应该到南街村看看

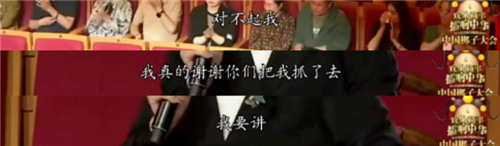

5月23日是毛主席发表在延安文艺座谈会上的讲话81周年,前天笔者看到一段视频:60岁的何赛飞女士在《戏聚高平·擂响中华——中国梆子大会》担任评委时,听到山西青年晋剧演员张军波在省团迟迟无法转正、每月1500元工资、兼职开网约车养活老家的三个孩子时,难掩心痛与悲愤,对着镜头愤怒质问:

你说为事业为中国戏曲坚守,哪有这么多高尚的想法?他就是爱好,他喜欢,他从骨子里喜欢。

但是我们现在国家也好政府也好,我不知道这个平台说这样的话,可能到时候又要被停了,振兴戏曲真的不是喊的。

这就是艺术家,大家都看到了这出戏很难演,就这么一个人叙述性的、带着情绪的,不是艺术家怎么能够把持住整个情绪,整一个把我们的眼球吸得牢牢的,气都没有喘过。

这样的艺术家不保护,不给予基本生存,给谁?!

你们口口声声梅花奖、文华奖,几百万几千万花那么多钱排一台戏,得了奖之后放在仓库里,老百姓也看不到。

戏呢?钱呢?到哪里去了?

这段视频引发了热议,很快#何赛飞回应痛斥梅花奖#的词条也被推上了热搜。

不知道是哪个无良自媒体断章取义,何赛飞痛斥的哪里是“梅花奖”?不过,采访何赛飞的记者也是揣着明白装糊涂,看过视频的人都知道,何赛飞所痛斥的是文艺领域的乱象,痛斥的是资源不能分配给基层文艺工作者,不能分配给人民群众——“几百万几千万花那么多钱排一台戏,得了奖之后放在仓库里,老百姓也看不到。”

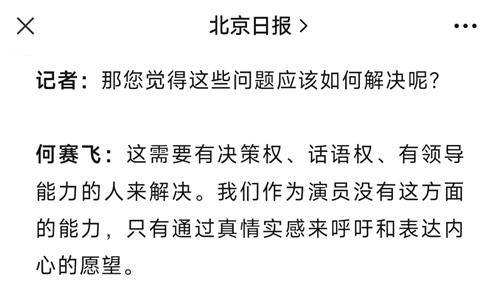

至于怎么解决这样的问题,何赛飞也没有答案,所以她只能寄希望于“有决策权、话语权、有领导能力的人来解决”。

当然,也有一些人对何赛飞的说法是嗤之以鼻的:

在某些短视频平台上,的确有个别展示民间传统技艺的博主能够走红,但能够通过短视频红起来的民间传统技艺是少数,能通过直播走红并挣钱的博主是少数,能够一直“红”下去的就更少;能走到最后的,往往是被资本收购,紧接着是“变味儿”或者被“雪藏”……

而何赛飞所反映的现状,恰恰是市场化造成的。

以前地方剧团是国家“养着”,有编制、吃“商品粮”;市场化以后,剧团就需要自己到市场找饭吃了,最后导致基层剧团纷纷解散;地方的名演员都往京津沪跑,就连很多省级的剧团都只剩下“龙套”演员。

以前很多国营工厂有自己的文工团、剧团,演员往往还是工厂的职工兼任的。例如,电影《耳朵大有福》里的王抗美夫妇,电影《钢的琴》里陈桂林等人……随着国企的改制破产,曾经的基层文艺的大繁荣化作了历史的尘埃。

因为笔者出生在农村,对于农村文化生活的巨大变迁更是深有感触。

高默波在《高家村:共和国农村生活素描》一书中记录了江西波阳某个村庄演出样板戏的历史,那时是生产队为样板戏演出提供资金,还有农民自己参演,并为参演农民记工分,调动了基层文艺骨干的积极性。

在笔者儿时的记忆里,偶尔还会有剧团到村里演出戏曲,农民非常喜欢,每逢演戏比过年还热闹。场地用的是以前生产队的打谷场,经费的一部分是以前生产队的结余;再后来打谷场也分掉了,生产队的“遗产”用得一干二净,就再也没见到戏曲下乡了。

此外,以前我们生产队有自己的皮影戏团,这个皮影戏团到其他大队去演出还能挣钱,算作我们生产队的副业收入,当然戏团平时的开销是生产队自筹的,演员排练也会记工分;生产队解散之后,这个戏团又以“市场主体”的形式短暂存在过一段时间,有些农户做寿或者娶亲还会花钱请他们,每次演出同样是挤满了观众;随着老艺人的离世和部分成员外出打工,皮影戏团也就解散了。

村里上了年纪的老人,往往还能哼唱几句样板戏的片段以及其他传统经典曲目的片段,这说明农民既不是不爱看民间传承的传统艺术,也不是不会欣赏,很多农民本身就曾经是民间传统艺术的传承者。只是随着人民公社的解体,农村文化繁荣的物质基础被彻底瓦解。

人民自己“供养”、自己参与的文艺,首先被交给了权力精英,紧接着又被推向了市场,进而由资本“圈养”、由市场决定……由此才造成了今天的局面。

而这些事物今天想“捡”回来,想去保护“民族瑰宝”已经很难了,基层文艺在过去三四十年的“空档”,造成了新一辈的年轻人反而不喜欢也不会欣赏传统文艺形式,只能任由“低俗艺术”抢占市场。

正是在群众文艺路线的指引下,传承了千年的传统艺术在毛泽东时代得到了大发展、大繁荣,样板戏的出现成为了传统艺术达到“守正创新”顶峰的标志。样板戏在艺术形式上,配乐、唱腔、台词都得到了精心打磨,乐器得到了精简并且加入了很多现代乐器,内容形式上也是紧贴人民革命的时代主题……这些都是后来的“创新戏”所无法企及的。

现在的“创新戏”,内容及艺术形式来不及精细打磨,花了很多行政经费只为匆匆拿个奖就扔到仓库,群众看不到也不一定爱看;于是,即便还能在大城市剧场、在电视台“苟活”的传统艺术曲目演出,也只能把那些封建社会歌颂才子佳人的经过数代名家打磨的“古代戏”拿出来反复应付观众。试问,今天还会有多少观众、特别是年轻观众爱看?市场派又怎么会不去宣称“你活该被淘汰”?

由笔者亲身经历的农村文化生活的变迁,让笔者想起了若干年前参观过的南街村希望戏曲学校(现在的南街村艺术学校)。

在几乎所有的农村都在解散自己的文艺团体的时候,重新走回集体化道路的南街村于1988年成立了“吃大锅饭”的、专业性的、以演出豫剧为主的、一专多能的艺术表演团体——南街村文工团。

1992年,这个“村级”的文工团以大型现代戏《丰碑》参加河南省戏剧大赛,荣获了特别奖;1993年,又以现代戏《五福临门》、古代戏《五世请缨》等曲目;参加全国“映山红”戏曲节,总分名列第一;1994年,他们又赴京公演、一路演到中南海……

当然,“拿奖”并不是南街村文工团的主要任务,那只是“捎带”完成的,南街村文工团的主要任务还是活跃南街村民的文化生活。

1997年4月,南街村开始筹备南街村希望戏曲学校,面向全国招生,在毛主席诞辰104周年的当天正式开学。学生在校期间的生活费、学费全免,毕业分配工作,按南街村技术工标准对待,大部分可以留在了南街村文工团,拔尖人才被推荐到高一级的艺术院校深造。

他们还聘请了豫剧大师常香玉担任名誉校长,常派优秀传人孙玉菊担任校长,著名表演艺术家张月荣负责唱念教学……为什么有这么多德艺双馨的艺术大家愿意拿着很低的工资甚至不拿工资“委身”在一个小小的村里?还不是大环境“衬托”的结果——恰恰是重走集体化道路的南街村,让她们看到了传承和振兴豫剧的希望。

2021年建党百年演出

2022年南街村艺术学校代表河南省参加第26届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”佩花晚会

在市场大潮侵蚀的今天,现在的南街村当然存在很多问题(例如一些青年左翼抨击的“集体资本主义”、“剥削外来劳工”),但是,作为人民公社模式的一个“活化石”,南街村至少让我们直观地观察到基层文艺工作的一种可能的光明前途,而南街村对豫剧的传承和发扬,没有花国家一分钱。

就像前一段时间贵州的“村BA”刷屏,引发了很多人的感动,然而很多年轻人根本不知道,人民公社时期不仅仅是篮球,很多体育项目都曾风靡于偏远的农村,那时社员是可以自己开运动会的!

何赛飞女士或许可以到南街村走一走、看一看。戏曲的命运背后其实是群众文化的命运:这是“钱”的问题,但又远不仅仅是“钱”的问题;是文艺现象亟待解决的问题,又远不应该仅仅局限于文艺现象本身去解决的问题。

【文/秦明,红歌会网专栏作者。本文原载于“子夜呐喊”公众号,授权红歌会网发布】