从油罐车混用看解放前后、改开前后

近日,“煤制油罐车混装食用油”的消息被曝光后引发巨大舆论争议。7月6日,涉事企业中储粮集团发文回应,针对罐车运输油罐混用的报道,从7月5日开始在全系统深入开展专项大排查,从严从快严肃处理。中央相关部门也宣布介入调查。

另一边,新闻报道中的“涉事”企业相继声明此事与自己无关。

据7月2日《新京报》报道,“食品类液体和化工液体运输混用且不清洗,已是罐车运输行业里公开的秘密”:

罐车卸完煤制油,未清洗储存罐就直接装上食用油继续运输?有罐车司机透露,食品类液体和化工液体运输混用且不清洗,已是罐车运输行业里公开的秘密。记者追踪调查发现,国内许多普货油罐车运输的液体并不固定,既承接糖浆、大豆油等可食用液体,也运送煤制油等化工类液体,不少罐车在换货运输过程中不清洗罐体,造成食用油被残留的化工液体污染。

早在105年前,毛主席在《对于赵女士自杀的批评》一文中指出:

“社会上发生一件事,不要把他小看了。一件事的背后,都有重叠相生的原因。”

这件事的背后,重叠相生的原因是什么呢?

我们还是从解放前后、改开前后的事实来抽丝剥茧,透过现象看本质。

我们以两个时间点——三大改造完成、1978年底改革开放——将新中国历史分为三段:

第一阶段:1956年三大改造基本完成之前

第二阶段:三大改造完成到毛主席逝世再扩展到1978年底

第三阶段:1978年底至今,也就是改革开放时期

笔者以“兑水”关键字在《人民日报》数据库(1946-2003)进行检索,看看假冒伪劣的情况。

《人民日报》1949年10月12日第4版《严厉取缔私酒漏税 京税局突击检查 一周内查获违章案四百起》:

【本市讯】......流行私酒大部系以酒精兑水制成;

直到1978年底,没有“兑水”的假冒伪劣报道。

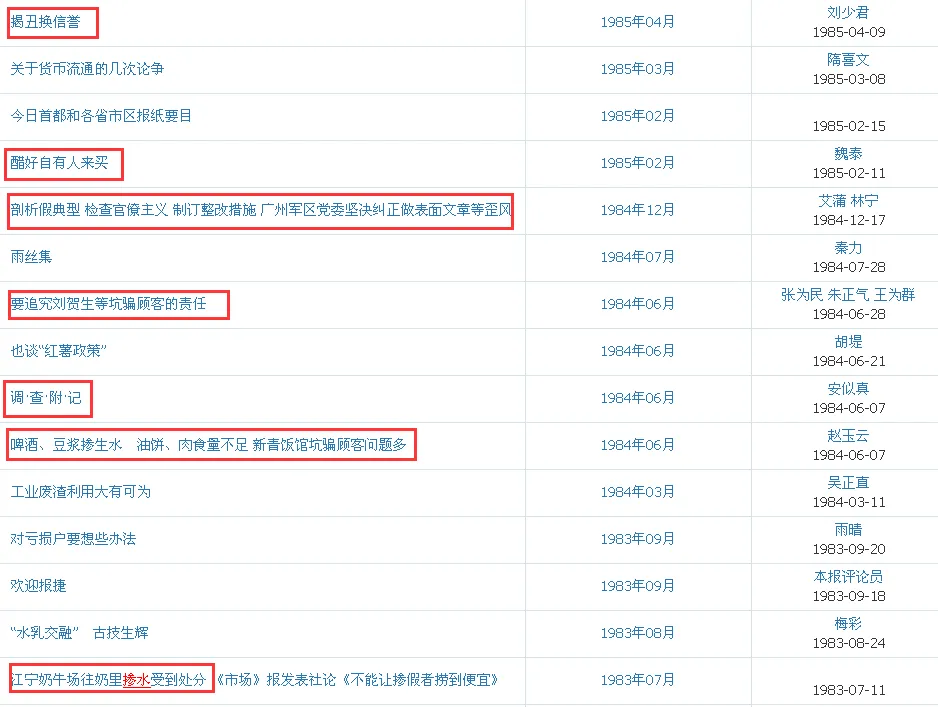

1980年开始,有了“兑水”假冒伪劣报道,截图如下:

挑几篇展示:

《人民日报》1980年8月5日第2版《国家计量总局要求商业系统加强计量管理 同短斤少两克扣群众的不法行为作斗争》:

本报讯 记者从国家计量总局获悉:目前商业系统使用的计量器具由于失准失修,出售的商品份量不足、尺寸不够的情况普遍存在。有些基层商店营业人员甚至故意用短斤少两、缺寸少尺等手段,克扣群众,牟取非法利润,严重损害了社会主义商业的信誉。

据河南省8个地区和7个市的统计,检查商业系统的各种度量衡器191,246台(件),平均合格率只有50%;零售包装商品有58.4%的秤量不足;零售的白酒70%以上因兑水过多,度数偏低。如永城县蒋口集供销社门市部出售的白酒只有29度,等于每100斤兑水55斤。

在北京、上海、天津、成都等大城市,计量失准的情况也相当普遍。北京市朝阳区劲松第一粮店的5台售粮机,有3台不准,出售30斤以下的粮食,每称一次就少给2两,因此这个粮店今年1至4月份的粮食不但没有合理亏损,反而出现升溢,长粮率高达0.6%。类似的粮店不在少数。

《人民日报》1987年5月29日第3版《甲醇兑水充酒牟利酿成命案》:

广西都安发生严重中毒事件,三十三人死亡,一百四十四人住院治疗,肇事者已被拘留审查

笔者以“掺水”关键字在《人民日报》数据库(1946-2003)进行检索,看看假冒伪劣的情况:

《人民日报》1949年2月7日第2版《晋中二分区的国营贸易工作》:

十月在冀村市上购棉时,发现了私商掺水掺假的破坏现象

《人民日报》1949年2月13日第2版《华北贸易总公司检查“临清事件” 泰兴隆等商店受到处分》:

冀鲁豫区公司泰兴隆商店......在抢购时不顾质量,不问价钱,并委托私商在市上乱肆抢购,造成棉价大波动,助长投机商人从中掺水使潮,买了许多潮花,使国库受到极大损失。根据以上错误,该商店经理梁坚斋应予以记过处分。

《人民日报》1950年7月15日第4版《通县花纱布支公司李墨卿勾结奸商已受法办》:

今年,通县收花市场建立了采购委员会,规定公司收花占市场百分之七十,私营及公营工厂占百分之三十。李墨卿为了便利私商投机,竟将百分之七十的二分之一卖给私商,经加工后再将皮棉卖给公司。私商在加工时掺水,每百斤皮棉可赚七八万元。

《人民日报》1951年7月21日第2版《为购棉储棉工作的更大成绩而斗争!加强棉花市场管理》:

有些干部以为只要多掏钱就能买到棉花,主张跟随市价跑。事实也已证明这是不能解决问题的。因为这种作法刺激农民看涨心理,使农民更加惜售。私商则能以掺水掺假、漏税等伎俩,继续提价收购,使棉价更加混乱。河南等省的经验已经证明。

《人民日报》1956年8月13日第2版《保持和提高名牌货的信誉》:

有些同志不仅不讲究选料、配方,而且在“节约粮食、提高出酒率”的口号下面,随意减少投料份量,多掺水,多出酒,结果连续出了两批坏酒,使绍兴酒信誉扫地。

《人民日报》1957年4月4日第3版《不要放松对合营商业的改造》:

在自负盈亏户中,有相当一部分挂着公私合营的招牌,利用国家的照顾,进行违法勾当。有的高抬价格,谋取暴利。......有的偷工减料,亏斤短两。饮食业方面,早点的分量普遍不足:一角钱一个的油饼,按规定应重六两,实际是五两,最少的只有四两多;烧饼五个,规定应重九两五钱,实际重七两五钱。群众对这些情况很不满意。饮食业间却彼此得意地炫耀:“每天早七点到八点是我们的黄金时代。”有的油盐业户在韭菜花、虾酱、青椒糊中掺水高达百分之百以上。

《人民日报》1980年6月12日第2版《违反物价政策的案件为何处理不下去?》:

去年以来(1979年——井冈山观心注),重庆市曾开展过四次群众性的物价大检查,查出了违反物价政策和物价纪律、掺杂掺假等情节严重的案件共二十多起。但是,有相当一部分案件处理不下去,或者虽经市、区(县)政府处理,而当事者和他们的上级硬是顶着不办。

重庆市所属长寿县的饮食服务公司,在县城开设的工农牛奶店从一九七七年一月到一九七八年九月,在从县农场购进的三十六万一千一百八十九斤鲜牛奶中,掺水七万五千六百六十五斤出售,牟取暴利一万四千七百多元。这种坑害群众的违法行为,群众早就向县商业局进行了揭发,然而不但未引起重视,牛奶店的负责人李福生反而被调到县饮食服务公司当了股长。

其他报道不再一一列出,部分截图如下:

这些报道有什么特点呢?

在三大改造完成之前,假冒伪劣屡见不鲜;

三大改造完成之后,也就是基本完成公有制(包括集体所有制)改造后,假冒伪劣基本消灭,尚有零星公私合营公司仍有假冒伪劣。

改革开放后,假冒伪劣充斥市场。成为一颗无法割除的毒瘤,或者说,这就是“成果”之一。这颗毒瘤,到现在也无法割除。

这些现象背后的本质是什么呢?

——所有制。

私有制下,假冒伪劣是必然,公有制下,假冒伪劣销声匿迹。

即使在科技高度发达,所谓的文明也高度先进的美日欧,假冒伪劣也是屡见不鲜,美国的波音公司造假,日本所谓的“工匠”变“躬匠”包括你能想象到的日本最著名品牌,基本上都陷入了造假旋涡。这一切,将资本的画皮无情揭露。

笔者之前写过两篇文章:

市场经济与计划经济,谁是洪水猛兽?(一)

重庆、四川燃气费狂飙,计划经济与市场经济谁是洪水猛兽?(二)

摘录市场经济与计划经济,谁是洪水猛兽?(一)中两段:

1952年3月28日第3版《让普天下的母亲们都来控诉吧——记违法资本家毒害儿童生命的罪行》:

让普天下的母亲们都来控诉吧——记违法资本家毒害儿童生命的罪行……唯利是图的资本家,是采用了各种丧尽天良的欺骗方法来毒害儿童健康和生命的。上海大方药房老板黄礼刚曾将已经变坏了的奥斯得灵钙针,用纱布滤去沉淀,再装入原瓶。药水经过滤后,装不满瓶时,奸商黄礼刚就将自来水搀进去。这种针大多是小孩肺部不健时注射用的。凡用了这种针药的小孩,打针处都红肿糜烂了。这些含有各种大量细菌又加进生水的坏药水,注射到儿童血液里去的后果,还能想像吗?

1952年4月12日第1版,《在“广州市各界人民展开五反斗争大会”上的讲话》

在“广州市各界人民展开五反斗争大会”上的讲话

仅仅在序幕战当中,全市人民已经可以看到广州市资产阶级的猖狂进攻的严重程度。新药业全行只有二百三十五户,被查出盗骗国家财产达一千亿元以上。他们制卖假药,严重地伤残人民的健康,甚至毒害人民的生命。粮食加工业,是解放以来接受国家委托加工扶助最多,因而从奄奄待毙转为欣欣向荣的行业之一,可是他们多方欺诈,大量盗窃,甚至偷运粮食出口,拿霉坏的大米套换人民解放军的粮食和失业工人救济粮。他们忘恩负义,恩将仇报,到了顶点。植物油业的违法资本家勾结帝国主义,派遣大批坐探打进国家经济机关,作有组织有计划的进攻,盗窃国家经济情报,严重地破坏了植物油的对外贸易的管理,使国家财产受到很大损失,使产区农民受到很大损失。

……可是,广州市的违法资本家偏偏不顾国家民族的利益,偷运钨砂、锡、锑等战略物资出口资敌,偷运大米出口,偷运黄金、白银出口,又从帝国主义手里换来吗啡、鸦片等毒物以及许多有害国计民生的商品偷运进口。

想要消灭私有制下的假冒伪劣,那是比登天还难。

所谓高尚的人格、高尚的资本家,在资本面前——也就是唯利是图面前,根本就是一个笑话。

马克思分析资产阶级时说过:“当作资本家,他只是人格化的资本。他的灵魂,便是资本的灵魂。”

罐车事件,不是孤立的,三聚氰胺事件,苏丹红事件,硫磺熏银耳事件,甜蜜素事件,屡见不鲜。

罐车事件的罪恶,也绝不简简单单是某个人的罪恶,是唯利是图的罪恶,也就是资本的罪恶。归根结底是私有制的罪恶。

什么样的种子就开什么样的花、结什么样的果。

马列主义的种子,开的是马列的花,结的是马列的果

私有制的种子,修正主义的种子,开的是贫富两极分化的花,结的是贫富两级分化的果

修正主义的种子,开两种花,结两种果,开的是贫富两极分化与砖制的花,结的是贫富两级分化与砖制的果。

资本的种子,开的是盘剥压迫的花,结的是唯利是图的果,开的是贫富两极分化的花,结的是贫富两级分化的果。

最可笑的是,有那么一些人(本质上是一个阶级)不遗余力地否定与抹黑人民当家作主、经济(尤其是工业)高速发展、中华民族有史以来道德水平最高的前三十年。这是什么呢?就相当于流氓强盗说君子可耻、“男盗”,老鸨妓女说良家妇女邪淫、“女娼”。

相信,罐车事件会受到严惩,也会出来相应的法规。但是,即使罐车事件压制了,其他的花样还会层出不穷。

毕竟,私有制下,道高一尺魔高一丈。

千万不要幻想会有什么清官可以解决这个问题。

从来就没有什么救世主,

也不靠神仙皇帝。

要创造人类的幸福,

全靠我们自己。

能解决这个问题的只有无产阶级自己。