“社会主义”是什么意思?

编者按:本文是本号先前推出的推文“‘打左灯,向右转?’当然我说的是欧洲……”的译者撰写的译后感。在这篇文章当中,作者介绍了西欧社会主义的历史沿革,以及翻译这篇文章的初衷。

在本文作者看来,重建左翼政治主体性,超越“文化战争”的重要前提,或许是“重访70年代未被选择的道路”:在21世纪的资本主义现实当中,我们应当如何基于当下的新社会议题重构“社会契约”,并进一步将其转化为制度变革的突破口呢?

本号的目标之一,是鼓励读者朋友们多多来稿写作,让左翼舆论圈层内更广泛,更多元的声音可以被听到。因此,本号欢迎非常欢迎各位读者踊跃来稿,用更系统的方式表达自己的观点。

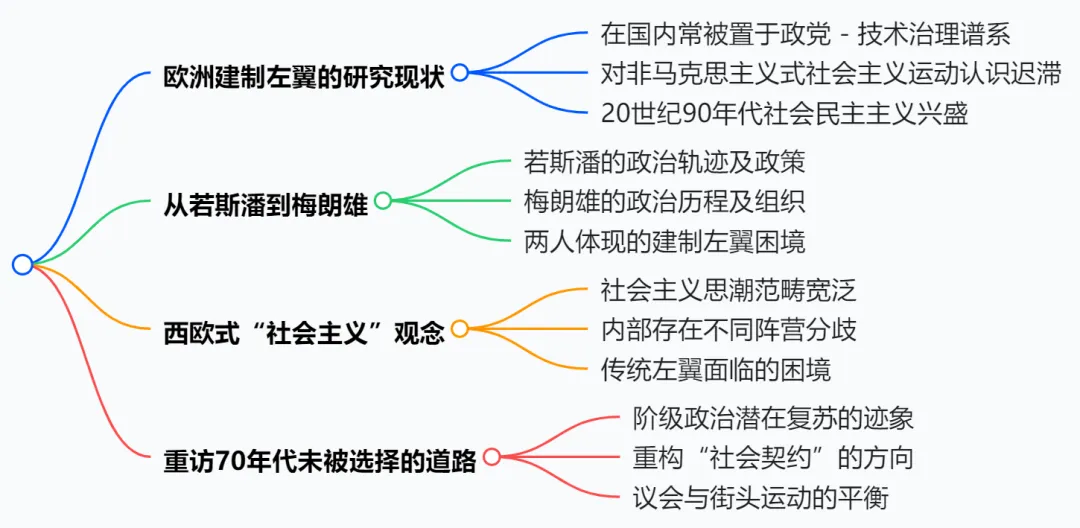

AI“豆包”自动生成本文思维导图

文|爱婴斯坦

“68一代”后的欧洲建制左翼在国内的讨论和研究中往往不被识别为左派/左翼政治的赓续,而是置于政党-技术治理的谱系内,国内对非马克思主义式的社会主义运动的认识也因社会历史土壤而迟滞。评论者或批评建制左翼力量的失败缘其放弃了激进行动,或指出民主社会主义与共产主义社会主义之间由始至终的暌离。就宽泛的“左翼”而言,社会民主主义兴盛的20世纪90年代,欧盟15国时期甚至有13个由中左翼政党执掌。不可否证的是,在20世纪70-90年代,欧洲中左翼的集体执政深刻地形塑了今日欧美的左翼意识形态——尤其在民粹主义的大众政治(而不是更欧洲意义上的公民政治)、“白左”(regressive left)、DEI议题等当代焦点中回荡。

风起云涌的60年代后,第一世界左翼不再选择变革生产关系和上层建筑的激进努力,而是选择成为更温和、更务实的建制派力量,民主社会主义在西欧迎来了黄金时期。“长70年代”(从60年代末到90年代初)对于全球左派的特殊意义在于,它是第二/第三国际时代(甚至应该前溯到SPD的成立)与21世纪左翼逡巡边缘化,或者与自由主义合流(马克·费舍意义上的资本主义现实主义)的现实之间转折的发生处。一些思考家也据此认定国际共运实亡于70年代革命性/激进性的消弭。

从若斯潘到梅朗雄

论文本身从冗苛的学院式范式分析开始,但却以关键人物为中心的视角展开,虽然必不中历史唯物的“真实”,但亦离直观到陌生他者的面纱不远,在分析“无人的历史”的职业政治化的技术官僚时代时尤能拨云见雾。此处试以两个人物:文中提及到的利昂内尔·若斯潘(Lionel Jospin)以及“不屈法国”党首梅朗雄(Maryline Mélenchon)为例:60年代青年若斯潘参与了托派组织的活动,70年代初又加入了重组后的社会党(有传言称其加入社会党的最初目的是“打入敌后”),进入密特朗的核心圈子,此后平步青云,密特朗胜选总统时成为社会党的第一书记,此后经过短暂的失意,他在密特朗末期的社会党地方选举大溃败后出面收拾残局,拢起社会党、法共、绿党、左翼激进党和公民共和运动党的法国左翼大篷车——多元左翼联盟(Gauche Plurielle),以微弱优势胜选就任希拉克总统的总理。按他自己的期许,他的执政应是“要市场经济,不要市场社会”的。在若斯潘的左翼政府任内,出售国有企业、降低企业税率,同时大力推动福利(最出名的一项为35小时工作制)、缩小贫富差距,并在外交行动上保持了微小谨慎。

今天被欧洲主流媒体指认为“极左分子”的梅朗雄亦曾作为前托派分子的社会党人在若斯潘政府教育部下任职业教育部长(若斯潘曾任国家教育部部长),后因不满社会党主流的保守化而先后创立了左翼党和不屈法国,至今活跃在法国政坛。如果说不屈法国本身的组织架构代表着些许激进性政治的复归(通过新媒体促进更广泛的非议会政治动员、更松散的组织形式、深度围绕领导人个人开展活动),22年总统选举的梅朗雄奇迹与新人民阵线联盟(Nouveau Front Populaire,NFP)则近乎于多元左翼联盟的左翼意识形态大杂烩归来——比后者更星散、更民粹。当NFP政府执政后,隐退已久的若斯潘也利用自己的政治余热为左翼联盟撑台。

堪称左翼建制化的活标本:利昂内尔·若斯潘的政治轨迹恰折射出社会民主主义的根本困境——当资本全球化浪潮袭来,左翼政府不得不在市场逻辑与平等诉求间走钢丝。同理,梅朗雄和他的不屈法国多少带着新瓶旧酒的意味,尤其是在NFP成立后。我们几乎可以悲观地预料到作为一种阻击勒庞的反对派联盟,NFP势必会陷入分裂危机和推诿扯皮(写作文章的2月17日,梅朗雄正在指责与社会党的联盟是有毒的),其执政方针最终也只会大概率接近斯塔默的工党。梅朗雄和他的联盟更无意颠覆第五共和国的生产体制和政治建制,我们尚未看到百事可乐与可口可乐外巴黎气泡水的可能性。

理解若斯潘和梅朗雄两代建制左翼之间存在着的高度共性与延续性,是理解法国乃至西欧政治中“亲建制”与“反建制”力量间暧昧合作与对抗关系的钥匙,也是在集体右转的今日,欧洲左翼从“社会民主主义”走向“民主社会主义”衰退-稳定的余音。

重新思考西欧式的“社会主义”观念

此外不为中国读者熟悉、需额外说明的是将社会党视为左翼主干之一的政治传统。“左派无限可分”的戏谑话语背后,是欧洲左翼从“左派”名词诞生的大革命伊始就时常分裂的辛酸历史。在欧陆式的意识形态/观念学(Ideology)中,共产主义(Communism)和马克思列宁主义(Marxism-Leninism)往往被视为社会主义(Socialism)的外延,后者是一个比其在中文语境下的存在要宽泛得多的思潮范畴。虽然今日欧洲的社会主义者(各色社会党、德国社民党、解体后的德国左翼党)和共产主义者都追认马克思作为共祖,将社会主义视为工业资本主义后的新社会形态,但同时又会沿着思想与行动的不同侧向撕裂开两个相对统一的阵营——一侧是伯恩施坦式渐进的、工会及立法斗争的议会变革道路,另一侧则是列宁先锋队式的布尔什维克运动。

摘编本文的另一个主要目的即是重新思考西欧式的“社会主义”观念——在西欧,70年代“民主社会主义”在事实上与苏东“社会主义”判若云泥,甚至从一开始,在根底上就分道扬镳。前者的原典中拉萨尔、蒲鲁东、第二国际(法国社会党本身就只是它的法国支部!)等理论资源被“东方社会主义”视若异端;西欧各国的共产党要么作为红色巨人的侧翼承受“境外势力”的骂名,要么保持独立在资本主义阵营中甘忍议会边缘人的角色;在西欧这个社会主义词源的诞生地,社会主义从不像它在东方一样,与“共产党”一词并蒂而生。

伯尔尼国际和共产国际之间,社会党人与共产党人间错综的政治遗产尚待梳理,当今的左翼却已成为一个由截然不同的群体组成的联盟,包括原教旨主义者和实用主义者、老左派思想家和“觉醒”社会运动,以及前社会民主党人、社会党人和前社会民主人士。在泛左内部,激进环保主义政党、团结在个人周围的民粹主义式的左翼组织(莎拉·瓦根克内希特联盟)正挑战着因循传统集体行动逻辑的二分老派左翼;其外,技术封建主义、加州意识形态、欧洲新右翼的阴云笼罩在传统技术政治/职业政治古井无波的统治中。

传统左翼的主体性力量工人群体在欧美正迅速倒向右翼势力,个体工人越来越倾向于脱离与左翼的政治结盟。回望论文中提及的三个国家,法国的建制派已如前文所述,一小撮去议会化的激进分子则囿于托派/毛派或审美化安那其的小团体中,早早失去对主流社会的影响;在西欧左翼运动曾最激进的意大利,左翼已经被梅洛尼“沙龙左派”“劳力士共产主义”的反精英主义话语击打得溃不成军,“劳动者”“无产阶级”“诸众”的主体共识早就在文化战争中输给民粹化的“人民”“底层”;PSOE度过了深陷腐败和丑闻的艰难时日,如今苦力维持着内阁中更激进的汇总运动联盟(Sumar)与地方分离主义政党的分裂,却仍在保守党人民党和西班牙民族党的进攻下摇摇欲坠。传统工人阶级在去工业化浪潮中解体,新中产阶级成为左翼基本盘,导致"经济左翼"与"文化左翼"的路线之争。主体性的迷失使左翼陷入悖论:越是拥抱进步主义议题,越丧失对"沉默多数"的话语权。西欧的民主社会主义最终成为了资本主义体制里呈现允许多元意见幻象的修饰符,在极化、风雨飘摇的国际环境中变为久加乔夫(编者注:我们不知道这个人是谁)式的宫廷小丑,或者对右翼政府的浅浅矫枉。

当下欧洲左翼的困境,本质是"长70年代"改革路线的熵增结果。资产阶级议会执政+福利国家模式所依赖的增长支柱——廉价能源、产业保护、人口红利——已在冲突日增的时代分崩离析。

重访70年代未被选择的道路

但历史的辩证法还在舞动。法国"黄背心"运动中,梅朗雄派与工会的临时结盟暗示着阶级政治的潜在复苏;新的德国左翼党对青年群体及前东德地区的基层深耕,展现出超越文化战争路线的可能。要重建左翼的主体性,或许需要重访70年代未被选择的道路——不是简单的回归激进主义(暴露在“黄背心”中的民粹倾向),而是在数字资本主义时代重构"社会契约":将算法监管、平台经济民主化、气候正义等新议题,转化为制度变革的着力点。

当欧盟议会里,欧洲社会党、欧洲左翼党、欧洲绿党等左翼跨国政党联盟仍在为经济停滞和债务危机焦头烂额时,巴黎街头的青年抗议者已举起"不要你们的进步,我们要革命"的标语。这种代际张力或许证明:欧洲左翼的未来,仍在议会政治与街头运动的脆弱平衡中发出斑驳星光。