你知道吗?毛岸英其实是“中国第一个上山下乡的知青”

毛岸英是众多革命烈士中的一员。他童年在上海当过流浪儿,在苏联经历了诸多磨难。1946年回国后,他在延安参加农业劳动,先后到山西、山东等地参加土改,解放初期到北京机器总厂工作,抗美援朝时又率先报名参加中国人民志愿军,奔赴朝鲜战场,经受战火的考验。他信仰坚定、忠于人民、品德高尚、清正廉洁,坚持人民至上,为党和国家的事业奉献了短暂的一生。2009年9月,毛岸英当选“100位新中国成立以来感动中国人物”,并于2019年9月荣获“最美奋斗者”光荣称号。

一、“劳动大学”的磨炼与调研

在生活上,毛泽东提倡让孩子们多吃苦、多锻炼,为的是让他们了解中国社会、增长专业知识,积累工作经验,担负起革命的各项重任。

1946年1月,毛岸英从莫斯科途经新疆、西安,来到了延安的王家坪。时隔19年再次相聚,父子喜极而泣,相互间有说不完的话,这给毛泽东带来了极大的心理安慰。毛岸英首先脱下那身苏军制服和大皮靴,换上了父亲穿过的旧棉衣棉裤和用粗毛线织的毛背心、毛袜子。父子相聚两天后,毛岸英就离开父亲搬到了中央机关去住,到基层接受锻炼。当详细询问了毛岸英在苏联的生活、工作、学习情况之后,毛泽东语重心长地对他说:“你在苏联长大,又在苏联的大学里读书。国内的生活你不熟悉,况且学的只是书本上的知识,这是不完整的。你还需要读另一个大学,这个大学中国过去没有,外国也没有,这就是‘劳动大学’。你应到农村去拜农民为师,在那里能学到外国学不到的有益的东西。”(毛新宇《爷爷毛泽东》,国防大学出版社2003年版第351页)毛岸英明白了父亲的心意,自己离开中国这么久,对中国农村了解极少,也非常愿意向农民学习。正巧,劳动模范吴满有来看望毛泽东。毛泽东便对毛岸英说:“这就是你的校长,你过去吃的是面包,回来要吃中国的小米。”又对吴满有说:“我现在给你送一个学生,他读过外国的大学,没读过中国的大学。你要教他种地,庄稼怎么种出来的,怎么多打粮食。”父亲的殷切期望,犹如一个个美好的蓝图,毛岸英一一牢记在了心中。

1946年3月的一天,毛岸英打点好简单的行李,穿了一件打了补丁的棉衣,又换上了父亲送的布鞋,背包里装上了一斗小米、几斤菜籽和瓜子,便从窑洞里笑着走了出来。毛泽东放下手头上的工作,出来为毛岸英送行并陪他走了一段路,叮嘱他说:“岸英,你要和老乡一同吃、一同住、一同劳动,要从开荒一直干到收割,再回来。等你劳动大学毕了业,再上延安大学好不好?”

毛岸英牢记父亲的嘱托,翻山越岭三四十里路,来到了吴家枣园,对一起来送行的张参谋说,现在就开始进学校了,这是劳动的开端,要好好锻炼自己。进村后,毛岸英化名“谢永福”,这是由他在苏联曾取名“谢廖莎”的姓和孩提时的小名“永福”组合而成。郝村长热情接待后便把毛岸英安排在劳模吴满有家中。第二天清晨,伴随着阵阵的鸡鸣声,毛岸英起床后与吴满有的两个孩子一起背着镢头出了窑洞,开始了读“劳动大学”的第一课——开荒。这是毛岸英第一次使用镢头刨地,他使劲抡起镢头,由于下地不稳,不到半小时双手便起了血泡。之后,毛岸英及时调整动作,慢慢掌握了“诀窍”,渐渐熟悉了技术要领,开垦的荒地平整有序。

毛岸英读“劳动大学”的第二课是赶骡子送粪下地。毛岸英用铁锨把粪装好入袋,师傅便教他如何捏口袋、绑口袋,如何把几十斤重的粪袋搭在骡子鞍上。毛岸英又顺利地学会了如何使用鞭子,可以吆喝着骡子独自一人送粪、卸粪了。毛岸英眼里有活,什么事情都抢着干,认为自己动手才能获得真正的经验。他虚心学习才能,很快又学会了播种、施肥、犁地等许多农业生产知识。他肯学肯钻、不懂就问,随身携带个小本子,把老乡们种庄稼的经验和谚语认真记录好。他生活简朴,和农民同吃、同住、同睡,受到群众的喜爱。在此期间,毛泽东一直关心着毛岸英的进步,有一次到南泥湾视察时,还特意去了一趟吴家枣园,对毛岸英提出了许多要求。毛泽东很关心毛岸英读“劳动大学”的学习态度和劳动情况,曾把吴满有请到家里,询问毛岸英在乡下的表现。

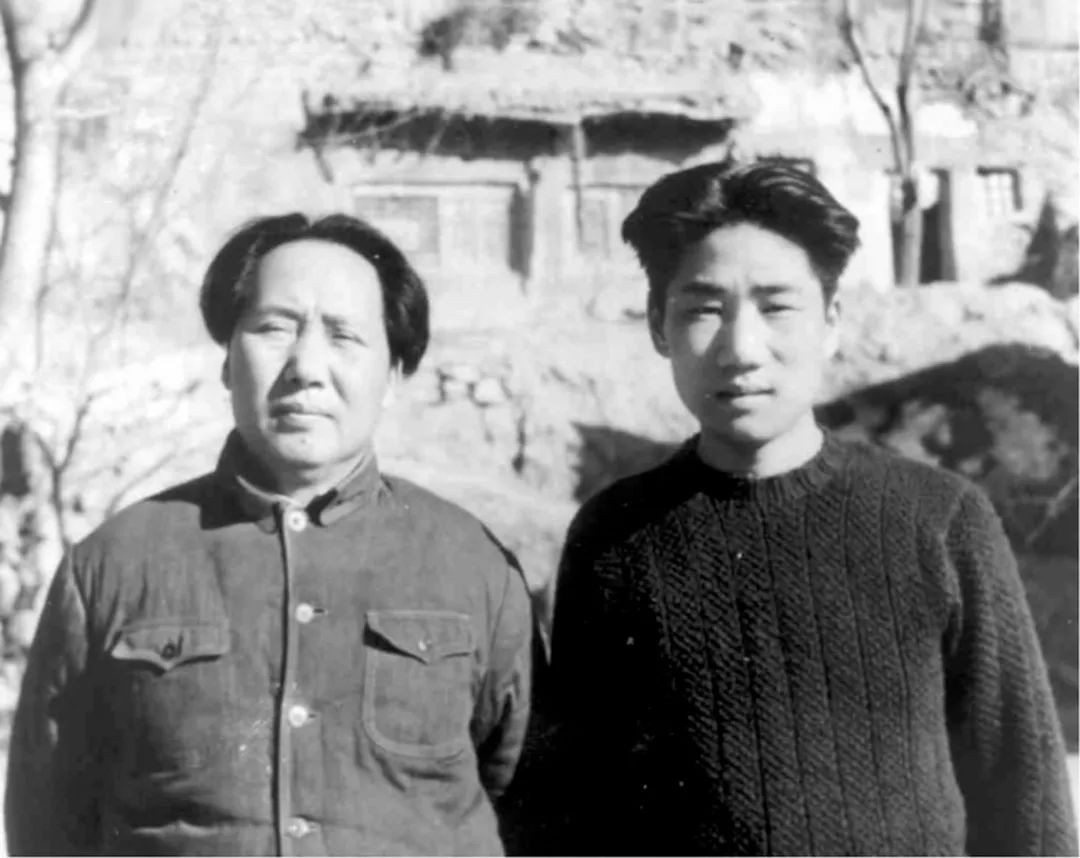

1946年初,毛泽东的长子毛岸英从苏联留学归来,毛泽东立即送他到农村去上“劳动大学”。毛岸英愉快地到延安郊区吴家枣园,向劳动人民学习,经受锻炼。这是毛泽东与毛岸英的合影。

1946年上半年,随着当时形势的变化,毛岸英只好回到了延安。他完全变成了另一个模样,身穿灰土布褂子,脸色黝黑,胳膊粗黑,手掌厚茧,身子更加壮实,完全是一个地道的陕北青年农民的形象。陪同毛岸英回来的郝村长赞不绝口地说:“岸英是个好学生,不仅农活学得好,还利用业余时间组织村里的青年人学政治、学文化。从山上劳动回来,总要捎回一捆柴,送给烈军属,岸英读劳动大学毕业啦!”毛泽东摸了摸毛岸英满是茧子的双手,满意地夸奖他:“这就是你读‘劳动大学’的‘毕业证书’!在中国,不懂得农民,不了解农村情况,就不晓得中国的国情。要知道没有贫农,就没有革命,任何时候别忘了农民啊!往后有机会,你还要去学习,拜农民为师。”(金振林《巨人之子毛岸英》,河北少年儿童出版社1995年版第167页)毛岸英在50多天的“劳动大学”的深造学习,以及“劳动大学”毕业证的获得,使他深刻认识到:任何人都不能离开人民群众,都要扎根人民群众这块土壤中,深入基层,真正做到“从群众中来,到群众中去”,深入基层,同人民群众打成一片。他的妻子刘松林曾经说过,毛岸英可以说是“中国第一个上山下乡的知青”。他求知若渴,虚心学习的精神非常强烈。他完全领会父亲毛泽东要他“补课”的意义,在自我改造方面,在实行理论和实践相结合方面,具有高度的自觉性。

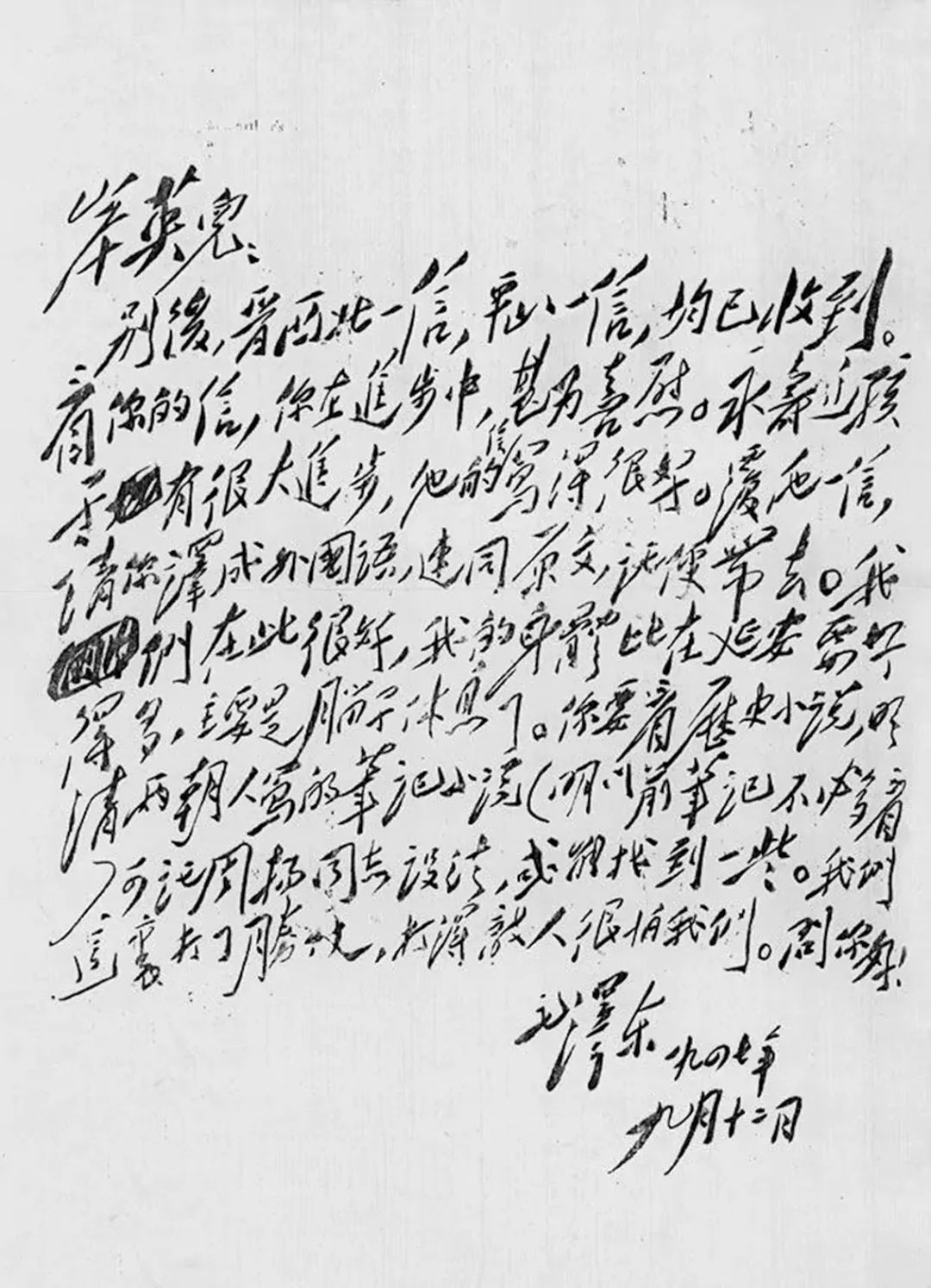

毛岸英回到毛泽东身边后,经过“劳动大学”的磨炼,父子间的谈话内容越来越广泛深入,思想上有了相互密切的交流。1946年11月,毛岸英随中央宣传部撤到瓦窑堡一带,把自己的劳动和心得写信告诉父亲。毛泽东在自己53岁生日那天,即1946年12月26日,给毛岸英回了一封信:“岸英儿:来信两封收到。第二封写得好;这表示较之你初回国时不但是文字有进步,思想品质也有进步。你的那些工作是好的。坚持读文章计划,很有必要,再读一年也是好的。”

经过一段时间的锻炼学习,毛岸英务实低调,待人谦和,处事稳重,对各项工作表现出浓厚的学习积极性。毛泽东对毛岸英的要求也越来越高,便让他到中共中央宣传部跟一些老同志学习历史、哲学,在逐步熟悉情况的同时,做一些力所能及的工作,从最基层干起,充实完善自己。这期间,毛岸英协助翻译了一些马列著作,并开始独立翻译苏联及东欧一些国家的政治经济学的论著。

二、“阳信土改”的历练与调研

1947年11月,为摸索全国结束土改和建立乡级政权经验,根据党中央、毛泽东的指示,毛岸英参加了由中央机关的十几名同志组成的中央土改工作团来到山东阳信,与渤海区党委工作团一道工作,主要任务是结束土改和开展建乡试点工作。毛岸英化名“杨永福”,取母亲杨开慧烈士的姓和孩提时的小名“永福”。他很快就脚踏实地地投入到了土改工作中。1947年7月25日,华东局委派土改复查工作团进驻李桥乡进行土改复查工作试点,并在王架村召开专门会议。在选举中,大家提名“杨永福”为计票员,经投票选举产生了新的乡政权。毛岸英在接近民众、参加基层工作的过程中,收获颇多。他决定将自己原来的座右铭“跛鳖千里”改成田家英新赠的格言“人一能之,己百之;人十能之,己千之”。两个座右铭的更替,使毛岸英的思想认识和工作思路有了新的提升。

在阳信土改期间,作为中央派到地方的工作人员,毛岸英从不表明自己的身份,从不接受地方上的特殊照顾,总是按普通一兵严格要求自己。毛岸英自幼生活在社会的基层,他曾经跟彭德怀、李崇德说:我除了没偷人东西,没给有钱人当过干儿子,别的都跟《三毛流浪记》中的三毛一样。他使用的笔记本都是用旧废纸合订而成。驻村后,房东张大娘也不把他当外人,像对待亲儿子一样对待他,没几天就不称他“杨同志”而亲切地叫他“孩子”,把他当成家庭中的一员。毛岸英每到一地,必先做好深入的调查研究,从每户的祖宗三代的情况到现在有几张床、炕门朝向都搞得详细清楚。他从人民群众身上学革命的坚定性,从斗争实践中学掌握和运用党的政策,使他在与人民群众相结合的道路上获得了新的飞跃。

毛泽东1947年9月写给毛岸英的一封信,表扬他在实际工作中取得进步。

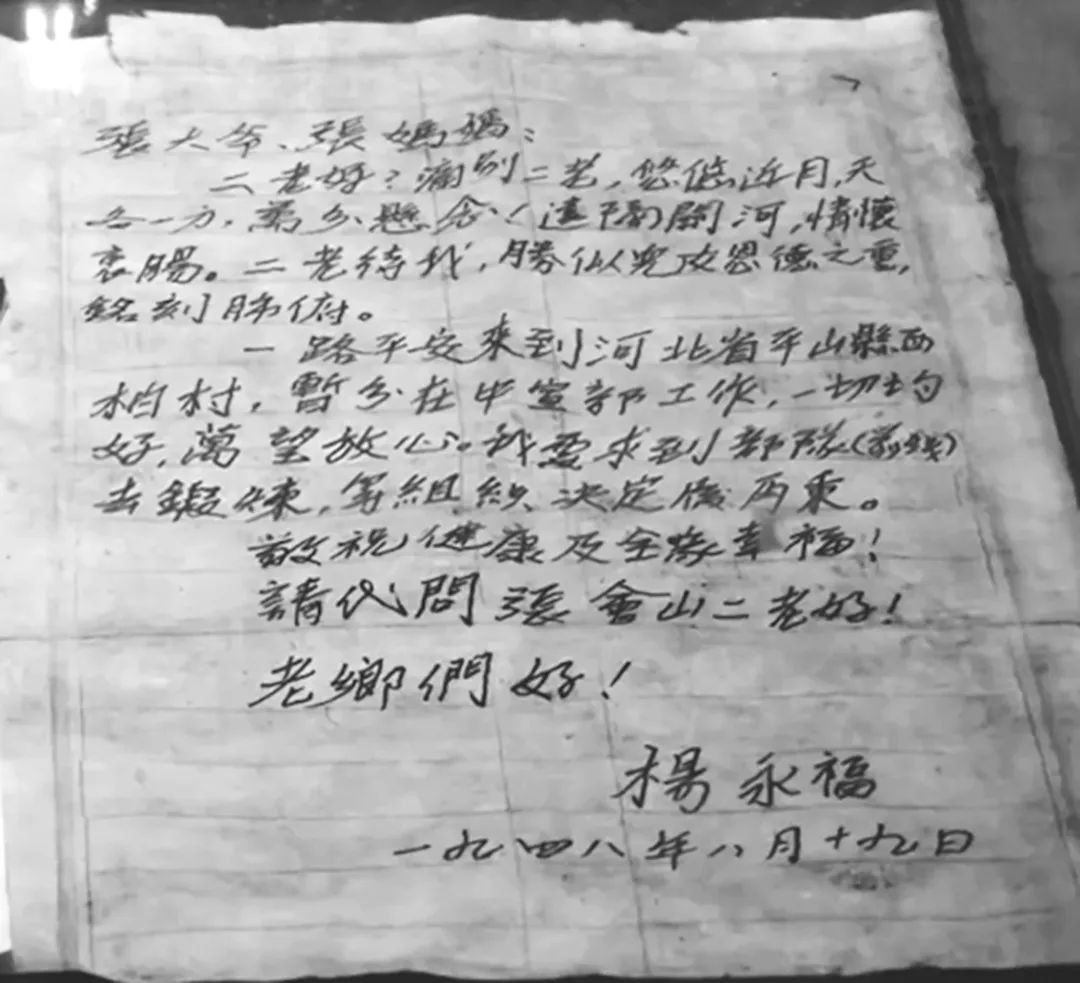

1948年7月,毛岸英调离阳信。当乡亲们得知杨同志要走的消息时,纷纷前来与他道别。张大娘更是忙个不停,为他洗衣服、炒花生、爆米花、煮鸡蛋、包饺子、准备鞋袜等。全家人整夜未眠,畅谈到天明。吃过早饭,毛岸英含泪告别张大娘和乡亲们,慢步走上了汽车。走后,毛岸英没有忘记张大娘一家和乡亲们。是年农历八月十五,正当家家户户欢度中秋、共享天伦之乐时,传来了“毛泽东的儿子来信了”的呼喊声。张大娘拆开信封,从里面掉出一张黑白照片,大家仔细端详,正是乡亲们所熟悉的“杨同志”。信中写道:“离别二老,倏忽数月,天各一方,万分悬念。远隔天河,情怀衷肠。二老待我,胜似儿女,恩德之重,铭刻肺腑!一路平安来到河北平山县西柏坡,暂分中宣部工作,一切均好,万望放心。我已要求到部队去锻炼,目前只待组织决定。请代问张会山二老好!乡亲们好!全家安好!杨永福(毛岸英)1948年8月19日”村民们高兴地围拢在一起,听了一遍再念一遍。大家喜形于色,张大娘等众人流出激动的眼泪,思念着心中的“杨同志”。毛岸英良好的品质和作风,给阳信人民留下了深刻的印象。当地政府在张集村毛岸英住过的3间土房建立了“张家集土改纪念堂”,毛岸英当年使用过的方桌、木椅、锅勺、农具等也被精心保管。

毛岸英在山东阳信完成土改工作后,长得壮实了,脸庞黧黑透红,声音也有了很大的变化。毛泽东打量着毛岸英,心里有说不出的高兴。毛岸英主动从延安中央机关深入基层农村调查研究,作风严谨,很快地补上了熟悉中国国情这一课。他的足迹遍及陕西、山西、山东等地,通过实地调查,撰写了调查报告,为党的土地改革政策的制定提供了理论依据。毛泽东对毛岸英的这段工作经历给予了充分肯定,他在与毛岸英交谈时说:“看来你确实进步不小啊!现在是成熟多了,我一度担心的是你在国外长大,不了解中国的国情,弄不好啊,就融入不了中国的社会。你在陕北劳动,才是个刚启蒙的小孩子,郝家坡土改呢,也是只上小学,这一回搞土改复查呀,你才真正变成一个爱动脑筋、会思考的中学生了。不过希望你这双脚切切实实地踏在中国的土地上,不能脚下只有一层土啊!”当毛岸英向他反映土改工作中还存在一些问题和不足时,他说:“看来,我们土改的政策还需要进一步完善。”(熊华源《毛岸英与父亲毛泽东的二三事》,《炎黄春秋》2022年第11期)周恩来在一次中央机关会议上表扬说:毛岸英同志在土改运动中一些意见是正确的,很有学问,他攻读了不少马列著作,有较高的马列主义理论水平。(毛新宇《我的伯父毛岸英》,长城出版社2001年版第505页)经过短短四年的锤炼,毛岸英从苏联回来的“洋军官”身影没有了,已经转变成为中国共产党干部队伍中的合格一员。

三、“北京机器总厂”的锻炼与调研

新中国成立后,党的工作重心由农村转向城市,由武装夺取政权的斗争转向巩固政权的经济建设。毛岸英始终牢记父亲让他通过劳动了解中国国情的嘱托,在农村获得一定的历练后,又主动要求从中央机关深入到最艰苦、最需要的基层工厂去学习锻炼。

1948年中秋节,阳信的乡亲们收到毛岸英寄来的信。

1950年春节过后,经周恩来及中央同意,毛岸英化名“毛远仁”(远仁是他儿时的本名)来到北京机器总厂,担任党支部副书记,分管宣传和生产管理。毛岸英改进工作作风,和普通工人打成一片,虚心向工人学习,立志当一名内行、懂行的工人。他想在工厂干上十年,干出一番事业来。他白天与工人一起工作,夜里写稿子积攒素材,亲自组织编辑《北京机器职工》报,然后通过有关渠道在香港、澳门散发,公正客观地介绍新中国接收的兵工厂情况。这份厂报到他离开工厂时,已办了30多期,产生了广泛影响。毛岸英家住中南海,骑自行车到工厂仅20分钟。但他除了星期六晚上回去一趟,其余时间都是和工人们在一起,晚上一起睡大通铺,吃饭排队取饭,端着饭盒和大家一边聊天一边吃。他从工人身上学到了许多优秀的经验,获得了充分的锻炼提高,同广大工人一起把这个工厂建设得生机勃勃,被工人们称为“厂里新来的好书记”。1951年,上级部门来了解毛岸英在工厂工作时的情况,工友们对这位“陕北来的年轻老资格”,纷纷竖起大拇指。但谁也没有想到他是毛泽东的儿子,更没有发现他高高在上、脱离群众的思想和行为,而是夸赞他一心一意、扎根基层的务实工作作风。他的到来,使工厂和工人的精神面貌发生了显著的变化。

四、“抗美援朝”的战火淬炼

1950年6月25日,朝鲜战争爆发,10月初战火烧到了鸭绿江畔。毛泽东号召中国人民抗美援朝、保家卫国。作为参加过苏联卫国战争的军人,毛岸英深知形势的重要性和紧迫性,深知保卫祖国、抗击敌人是每个国民的神圣责任。1941年苏联卫国战争爆发后,毛岸英坚决要求参战。不久,他找到苏军总政治部副主任,被批准去军校学习。1943年毕业时,他获中尉军衔,并加入联共(布),后来回国转为中共党员。不久,他又进入伏龙芝军事学院,在校期间曾到红军中担任过坦克连的党代表,参加过进军白俄罗斯、波兰和捷克的战斗。1946年他回国临行前,斯大林专门接见了他,并赠送了一支手枪,他直至牺牲时,身边还带着这支枪。他是苏联卫国战争的见证者和参与者。

毛岸英(后排左二)入朝前和战友合照。

作为一名党员,毛岸英从不以领袖的儿子自居,没有半点优越感,总是处处严格要求,事事率先垂范。朝鲜战争爆发后,毛岸英向父亲毛泽东提出了参加中国人民志愿军的申请。1950年10月7日晚上,毛泽东特设家宴为即将任中国人民志愿军司令员兼政委的彭德怀送行,在场的只有毛泽东、彭德怀、毛岸英三人。席间,彭德怀从毛泽东与毛岸英的话中听出毛泽东赞同儿子去朝鲜的意志坚决,便关心地询问毛岸英在哪个单位工作,毛岸英恭敬地答道:北京机器总厂。并说:彭叔叔,我要第一个报名当志愿军!我是认真的,我考虑了好几天了。出于对领袖之子的保护,彭德怀不同意毛岸英赴朝参加,“你在工厂当副书记不是很好吗?干嘛非要参加志愿军呢!”毛岸英发出了内心的呼喊:我是一名共产党员,战火烧到了鸭绿江边,我还能有心思躲在办公室里工作吗?我是毛泽东的儿子,党中央发出了抗美援朝的号召,我应该带头响应,带头到前线去,到最艰苦、最危险的地方去。我连这点牺牲精神都没有,怎么对得起牺牲的妈妈呢?

新婚不久的毛岸英请求入朝作战,得到了毛泽东和党中央的批准。10月8日,毛岸英随彭德怀乘坐飞机出发了。在机舱里,彭德怀看着毛岸英,深感毛泽东日夜为抗美援朝操劳,现在又送儿子上前线,为毛岸英积极要求上前线的决心而深为感动,对同机的随行人员脱口说道:“毛岸英是我们志愿军的第一个志愿兵。”(姜双丹《抗美援朝人物“第一”考》,《兰台世界》2013年2月上旬刊)他还说:国难当头,挺身而出,这不是每个人都能做得到的。有些高干子弟甚至高级干部本人就没有做到,但毛岸英做到了,毛岸英是坚决请求到朝鲜抗美援朝的。入朝后,毛岸英担任司令部俄语翻译兼机要秘书,承担办公室的文字工作,负责与苏联顾问联系的翻译,并任党支部书记。为便于工作的开展,他不向任何人介绍是毛泽东的儿子,也不认为自己和普通人家的战士有什么不同,真正成为保家卫国的普通指战员中的一员。毛岸英于1950年11月25日上午在美军空袭中牺牲,年仅28岁,安葬于朝鲜平安南道桧仓郡的中国人民志愿军烈士陵园,用鲜血和生命践行了父亲毛泽东的谆谆教导。

毛岸英入朝参战虽然只有短短的34天,尽管没有作出像邱少云、罗盛教、黄继光、杨根思那样的壮举,也没有获得任何荣誉称号和纪念奖章。一直提倡少宣传个人的毛泽东当然地认为自己的儿子不足以宣传,也不同意别人去宣传,因此毛岸英的英雄事迹在当时鲜为人知。毛岸英牺牲后,毛泽东沉痛地说:“毛岸英既是毛泽东的儿子,也是普通群众的一员,千千万万的中国人民的儿子都为抗美援朝献出了生命,我的儿子为抗美援朝献出生命也同样是应该的。”(张艾子《毛泽东和他的六位亲人》,团结出版社2012年版第346页)毛岸英为抗美援朝光荣牺牲,不仅表现了他的崇高品质,也反映他高尚的共产主义胸怀。28岁牺牲的毛岸英成为了毛泽东家族中继29岁牺牲的妻子杨开慧、47岁牺牲的大弟弟毛泽民、30岁牺牲的小弟弟毛泽覃、24岁牺牲的堂妹毛泽建、18岁牺牲的侄子毛楚雄之后第六位为中国人民的革命事业和保卫新中国的安全献出生命的家庭成员。诚如时任朝鲜最高领导人金日成所言:“毛泽东同志是伟大的国际主义的典范和楷模,为了中国人民的解放事业,他牺牲了包括妻子在内至亲至爱的五位亲人;为了朝鲜人民的反侵略和保卫世界和平,他又把最疼爱的长子毛岸英送来朝鲜。岸英牺牲了,我们会永远怀念他!”