土地合作的正确方向在哪里?毛主席早就说过了

中国农业该向何处去?前段时间,看到农村土地合作(兼并)的一些报道,竟然从上到下一致认为,这样有利于农田规模化生产高效利用。我们震惊于这些年来农村土地流转的翻天覆地,更震惊于土地流转由黑向白转化的迅猛势头!

如果没有记错的话,历朝历代的土地流转都是这样搞的,最后结果就是农民永远跳不出历史周期律所框定的“农奴”命运!

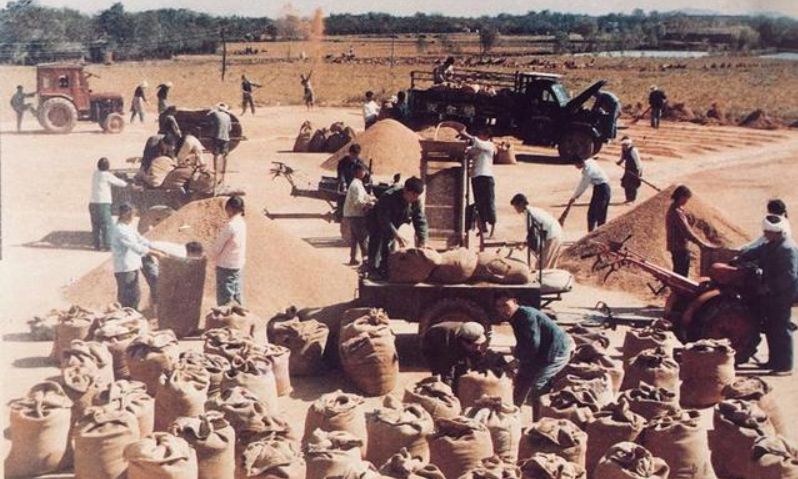

农村土地不是不能兼并,也不是不能流转,关键问题是向哪个方向兼并,向哪个方向流转。建国初期,毛主席为什么力排众议,主张农村合作化,而不是照搬苏联的农庄模式,这两者有什么区别?农庄是建立在私有产权基础上的,而农村合作化则建立在公有制基础上。

苏联的农庄模式,无非是将私有财产转化为国有财产,最后结果难免陷入到国家土地资源争夺的漩涡中,谁有钱谁便能从国家手中买到土地资源。而毛主席所主张的合作化模式,土地产权是在农民手里的,并且因为合作化制约,单个的农民、公社乃至国家,是不能轻易变卖土地的,这就将土地资源牢牢稳定住了。

农村合作化模式与农庄模式,都是土地兼并、流转的方向,但两者所产生的效果却天差地别。我们今天所谓的土地兼并流转,以增进农业规模化生产的高效利用,实际上是农庄模式!

有钱人在政策允许下,大肆收购或者租赁农村土地,形成私人农庄;真正的农民除了获得一笔土地流转费用以外,其他事情跟他们再没有任何关系。这会产生一个什么后果呢?短期内,农民获得了一笔钱,生活不会有太大问题;长期内,农民所获得的这笔钱花完了,从此沦为赤贫阶层,没有土地,没有资源,没有出路,只能被农庄老板返聘为农业劳动者,这跟历朝历代的“农奴”其实没什么本质区别。

在我老家云南,经济危机那几年,江浙沿海一带老板纷纷跑去圈地建厂,租赁期动辄二三十年,更有甚者直接买断。前些年,一些农民开始欲哭无泪了,打工没出路,回家没田地可种,最后只能以微薄工钱被农场老板返聘,干上一年,仅够糊口,大米涨价那阵子,甚至吃饭都要节约着来。时间才不过短短十几年啊,事情怎么就发展到了这步田地?人无远虑,必有近忧。土地流转这种事情,从一开始就注定了失去土地的一方要沦为弱势群体。

毛主席为什么一再反对农庄模式,而力主农村合作化?因为土地上的事情,农民最有发言权,农庄模式反而是拒农民于土地之外的办法,怎么可能解决好那么多人的吃饭问题呢?更不要说农业发展了。

农村合作化的合理性就在于:农民没有离开土地,而土地却能够实现大规模耕作,达到农业生产高效利用的目的。其实我们现在来看待这个问题,思路是很清晰的,可上面一直不重视,我想了想,还是所谓的“赚快钱”惹的祸!农村合作化没有税收可用,农庄模式却可以收税。从国家发展的角度来说,当然是把税收搞到最重要了,至于农民最后会怎样,让老天爷去安排得了。

前段时间了解到一个情况:为了保住十八亿亩耕地红线,个别地方搞起了“退村还耕”或者“退林还耕”的事情。我就在想,这貌似是个好事啊!可进一步了解才发现,各地有一个土地指标,此处“退村还耕”或者“退林还耕”,就可以在彼处征收相应的土地面积搞建设。

这样一来,十八亿亩耕地红线保住了,城市化建设用地也有了,而且因为偏远农村土地跟城郊土地价格相差巨大,所以可操作的空间立马一片喜人,啥钱都赚到了。不会有人在意:“退村还耕”或者“退林还耕”的土地质量,与城市化建设圈起来的土地质量之间,有多大差距,一片烂地换取等面积好地,简直不要太爽!

农村究竟经历了什么,我们能够置身事外吗?看《人民公社化运动研究》一书,对我们今天农村所发生的种种事情,会有一个新的认识。虽然这本书讲的是新中国刚建立时那段人民公社化的历史,但是里面所说的种种理论方法,以及遇到的问题,对于看清我们今天农村的事情,都具有不可替代的指导借鉴作用。

毛主席的合作化思想,以及这个思想发展起来的现实情况,都在告诉我们:农村合作化才是农民唯一正确的出路!所谓的土地兼并,如果走向了农庄模式,那么无疑是资本向农村伸出邪恶之手的开始。农民不是没有能力种好地,招商引资不是什么高明的农村发展方式,如果农业不依赖农民,而跑去依赖资本,那我们的农业发展就走上邪路了。

《人民公社化运动研究》讲到了很多农村、农业、农民的问题,也讲到了那段历史时期,人民公社化运动所遇到的种种挑战,但总的来说,对于农业该向何处去这个问题的回答,还是比较具有重要的参考意义。土地流转向资本控制,是一件挖祖坟的缺德行径!

所谓的农业发展,最后是以牺牲绝大多数农民的根本利益为前提的,历朝历代多少教训啊!怎么能轻易忽略,视而不见呢?农民手中没了土地,或者对土地的控制力削弱了,都是一个开历史倒车的严重错误。这一点,我们五千年泱泱古国,早就吃过不少苦头了!所以一开始我就说:土地兼并由黑转白是将农民推向“农奴”的道路。

推荐大家看看这本书,多关注一下“三农”问题,多为国家发展建言献策。国家兴亡,匹夫有责啊!这么重要的问题,不能任由某些人胡来了。

重读老旧书 ∣好书都在这!

更多精彩好书,

添加新客服(17791526186)就能看到。