一次教训:寒春对民主管理的反思

【编者按】寒春(琼·辛顿,Joan Hinton,1921年10月20日——2010年6月8日)共产主义革命者、国际主义战士。寒春是美国二战曼哈顿计划中少数的女科学家之一,但帝国主义的战争粉碎她搞核物理的梦想,为了寻找出路,1948年她来到中国,1949年到达延安,此后余生都奉献给了中国的农业现代化,并把科研融入了轰轰烈烈的社会主义建设中去。

社会主义革命,要颠覆的不光是之前的所有制,还伴随着政治上的革命,就是社会主义民主。全新的民主制度的探索充满着激烈的对抗——从基层看,核心是民主管理问题,即权威(技术专家、管理专家、官员)和普通劳动群众的矛盾冲突,如何在组织框架内解决,这和资本主义社会处理劳资矛盾的方式有本质的不同。这是一项艰巨而漫长的课题,即便在当今社会也能给我们的管理带来深刻的启示。

本文是寒春于1958年写的文章《一次教训》的第一部分。奶站出现质量事故,一整罐牛奶变质,寒春一心要把工作做好,严厉批评了下属工人,但遭遇了下属的激烈反抗。在奶工和场长的帮助下,寒春认识到自己的工作方法存在缺陷,改变了处理专家和工人矛盾的方式,此后奶场工作有了很大的改进和提高。

本文被收录在周道远著Silage Choppers and Snake Spirits的第二十五章。

今年是寒春诞辰百年,特发此文以飨读者。

一大早电话就响起来,我知道除了牛奶变质外,不会有什么别的事。我不情愿地从床上爬起来。不过起床了就还好。清晨是炎热的八月里仅有的凉爽时刻,空气清新而清爽。

我走到电话间,拿起电话。电话里传来轻微的嗡嗡声。只有长途电话才会出现这种嗡嗡声,这一定是城里打来的。

“喂?”我在电话里问。

“老寒,我是奶站。”嗡嗡声里传来一个声音。“今早一些牛奶坏了。总量我们还不清楚。人们不断给我们打电话,还带着坏牛奶来我们这里。我们还听到有婴儿在电话里哭泣。她的父母问,‘她的牛奶在哪里?’看起来59号罐出了问题。你能听见吗?”里面的声音问道。

“你是说59号罐?”我喊道。

“没错。59号罐。整整一罐,有91斤。它们是上午还是下午的牛奶?今天的收据上又没有标注。我们搞不清楚。”

“谢谢你通知我们这些。我来查吧。”说完我就挂掉了电话。

又是老李。真是榆木脑袋。做什么事都要留个尾巴。这应该是我第十次告诉他怎么写收据了,可是他又写错了。对这样的工人,你能怎么办?也许这次我应该好好责备他,他才能记住。可是距我上次狠狠责备他才过了一周。他发誓他不会再写错了。能怎么办呢?他老了,记不住,你没法因为这个对他发火。但又不能因为老李没记性就任凭牛奶变坏。真是让人左右为难。

没法睡回笼觉了,我决定出去转转。我先到了奶场,看了看59号罐的记录。确实,它们是昨天上午的牛奶,昨天最早的一批,从西站运出的。但他们把它当作新鲜的牛奶,就因为那张愚蠢的收据。

现在什么也做不了了。我还是去牛棚转转,看看奶牛吧。到那儿时,最后一罐牛奶正要运往奶房,牛棚里正是喂牛的时候。排在队伍第一位的是种群里的母牛,1号牛。它是一头巨大的且有着柔和的黑色眼睛的荷尔斯坦牛。它是一头老奶牛,吃草料时总是比别的牛更耐心地等着。去年,它十周岁时,产奶16,600斤,创下了我们牛群的产奶记录。这个记录归功于老杨。她像照顾自己孩子一样照顾它。老杨饲养10头牛,有时她简直难以确定哪一头才是她最喜欢的。

我站着看了一会喂养过程。一些工人把谷物扔给奶牛就像把谷物扔给机器一样。但老杨不一样。她走近每头奶牛时,都和奶牛说话,根据不同场合需要,责备或者表扬它们。她问一头牛为什么没能吃完饲料,又将另一头牛称作猪,因为它很快就把饲料吃光了。

“老寒。”老张把我叫到了奶房。

“看看这个滤布!又是西站的牛奶!”当我进来时,他指给我看一块满是凝结奶块的干酪布,说道。

我闻了闻滤布,“奇怪,一点也不酸。找个杯子加热,如果不再凝结,就没事。也许这是一些得了乳腺炎的牛的奶洒在其它牛奶里面了。”

“但乳腺炎奶不会结成这样的块。”老张说。老张把奶倒进杯子加热。他把蒸气管放到牛奶上,但是一直加热到90℃,牛奶还是没有凝固。

“一点也不酸,毫无疑问这是乳腺炎奶。”我说。

“但它不是乳腺炎奶,乳腺炎奶不像这样。”老张坚持说。这时老杨从牛棚过来检查她的早间牛奶生产情况。看到我们在专注地检查杯子,便问道:

“出什么事了?”

“从西站来的乳腺炎奶,”我自信地回答。“只是……”

“但是它不是乳腺炎奶。它不可能是。”老张粗鲁地打断了我。我的脾气一下上来了。“老天,为什么你总是这么顽固?”我叫起来。“黑就是黑,白就是白。就是石头也会磨光滑。有时候我好奇你脑子里是什么,你的脑子是什么做的!”

老张压住脾气,瞪了我一眼,很快转过头,继续巴氏消毒,再也不说一句话。“他总是这样。凡事我行我素,也不接受别人的批评。”我想。“我现在马上去西站,找到那头得乳腺炎的牛。这样是否足够说服他?”

当我到了西站时,他们告诉我,刚发现114号牛得了严重的乳腺炎。他们还在过滤布上找到一个洞,在检查第一批次奶时没有发现,当时天还是黑的。

“那么,”我想,“这回让他瞧瞧。”我往回走。

为了隔离,小牛的牛棚在两个奶场之间。骑车经过时,我决定停下来看看小牛,顺便和负责喂养小牛的两个年轻姑娘聊几句。

“还好你终于来了!”两个年轻的姑娘一看到我就同时喊起来,“脱脂牛奶今天已经全部坏了。这可是今年头一回。奇怪,整个牛奶凝固的像干酪一样,没有东西留给小牛吃了。”

我的心沉了下来。又是牛奶。而且是星期天。嗯,我想我该结束这次小小的探访。奶站、西站,还有这些小牛。屋漏偏逢连夜雨,但是我只是说:

“嗯嗯,我马上去查查。”然后再次骑车走了。

为了赶紧回去,我甩开主路,抄小路直接去奶房。

“但是为什么?为什么是脱脂奶?”我边骑边想。很快道路变得特别崎岖不平。“这些推土机司机。”我骂了,“他们开过车的路,都没法走了,连自行车都没法骑了,履带把路面挖成一块一块的,让他们好好想想吧!”一路颠簸着,我再想了想。“但是脱脂奶是早晨的牛奶,中午喂的牛。问题出在哪里呢?”前面的路越来越差。“那些不顾别人的家伙,真是难以理解。他们开着推土机,把路搞成这样。难道他们一定要把路弄成搓衣板才满意?”我大声叫喊起来。

我沿着泥路一路颠簸,各种想法在我的脑海里颠来颠去,突然我想到了——这都是因为分离器。老李今天开始用新的分离器了。此前我们一直分离冷牛奶。但是这台新机器应该用温奶,我打赌他没有想过事后要冷却它。真是浆糊脑袋——我没法让他明白要因时制宜。世界上没有一项工作是不需要动一丁点儿脑筋的。对于这样的人你能怎么办!

1957年寒春设计的热交换牛奶冷却设备

即使今年有了变质牛奶,老李依然不开窍。老张也弄洒了上百斤牛奶。也许我应该要求工会在黑板报上登一篇对他们足够尖锐的批评,让他们在整个农场面前丢丢脸。不,更好的办法是,应该让他们好好做严肃的自我批评。我决定明天开会。

下定决心后,我心里轻松多了。但是即使这样,我仍禁不住想,得找一个根本解决老李问题的方法。“他应该,”我想,“从这么需要责任的工作岗位调离,他有疝气,并且对他来说每天搬运上千斤奶也不安全。我会推荐他当一个守夜人。那是我能做的。但这又有问题了。他是技工。也许守夜人不需要什么技术。但他的收入会减少。现在他的家庭都已经很艰难了,他有5个孩子,妻子也没有工作。守夜人的收入肯定不够。也许我应该说服场长把他调为守夜人,但保留他现在的工资,这也是对他这几年工作的一个认可。但显然其他守夜人也会有想法。他们也会提醒领导他们也工作了很多年。按下葫芦起来瓢,没有十全十美的方案。我们得等等再看。”我暂时就想到这。

第二天,我叫两个奶工来开会。为了让他们能更容易接受我的想法,我决定也写一份自我批评。当他们都坐到办公室,我开始发言了。我详细说明了每罐奶是如何变质的。谁应当承担责任,应当如何避免错误。然后,我讲了很多我们应当怎么消除我们旧有的思维方式和建立一个新的社会主义的想法,从中我们应认识到,我们不再是受剥削的工人,而是国家的主人,我们应当怎么对自己的工作负责,就像我们对家庭负责一样。我最后建议,我们都好好想想这个夏天发生一切,并且每个人都写一篇彻底的自我批评,以便从头开始,看看到年底我们能否不再糟践任何一丁点牛奶。

我完全被我的计划感动了,但当我讲完时,我惊讶地发现,周围一片沉寂。我挨个看着他们的脸,只有沉默。

“嗯?”我最后问。但没人说话。我的脾气上来了。“也许你们认为几百斤坏牛奶不值得批评?”

“干嘛这样说?给我们一个处分不就结了?”老张厉声说,然后又不吭声了。

“老李你怎么看?”我问。

“嗯,”他说,“当然,我犯了错误,但是其他人呢。就拿昨天的小牛奶说吧。你说我没有及时冷却,是这样的,但是说到小牛,但是当牛奶送到小牛那儿的时候,他们(喂小牛的工人)把它放在外面12个小时,没有人说一句话。他们这个月甚至被选为模范工人。但是我们呢?不负责任的榆木脑袋。”他又陷入沉默,然后又说,“我会好好想,如果我想清楚了,我会写一个检讨——明天告诉你。”

好个老李,不管我怎么发脾气,都没看他回敬过。我猜这一定是常年磨练的结果。

时间到了,他俩走了出去,留下我一个人。又一次失败。我沉思着:“如果就是我一个人干活还容易些。居然还有人认为当领导很容易!对付这两个工人,甚至比当场长管理整个农场还难。为什么他们似乎不能把任何事情彻底做好——不是这里出事,就是那里出事,总把工作搞砸。”

几天后,农场场长通知我说,将就今年变质牛奶问题召开一次专门会议。所有相关人员都参加,包括两个奶工。会议两天后召开,通知老李之后,我遇到老张。他正在工人宿舍休息。

“但是明天我请假了。”听到这个消息时,他说,“我的表姐因病住院。她要做手术。她身边没有亲戚。我得去照看她。”

“如果你需要,我们可以给你调休,但你得参加会议。”我坚定地回答。

“我的假日就是我的假日,我想干啥就干啥。而且,其他时间医院也不接受探视。”他严厉地回答。我冷冷地看了他一会,说:

“我命令你明天参会。”然后走了出去。我从来就没有遇到过他真的不来开会这种情况。早上,我去逮他开会,但他妻子说他已经进城了。“嗯,他一定会在中午之前回来。”我决定不再考虑这事。

然而会议开始时,到处都没有他的踪影。“他大概会迟到一会。”我想。但会议开始后,始终不见老张。“难道他成心不来开会?”我突然意识到他做了什么。实际上,他一直是个不错的、负责任的工人。就是有点刀子嘴。但是这次不一样。这很严重。我不情愿地在会上宣布了这个消息。

“他不仅仅是报废了上百斤牛奶后不愿意写自我批评,而是很不负责任,甚至破坏劳动纪律,而且对抗领导要求,不参加会议。”我说。

每个人都被我的举动震惊了。对一个好工人来说,这也太离谱了。他需要真正的惩罚。秘书在会议记录上记下了老张故意缺席会议,并建议给他严厉处分。

我要求搁置事情两周,希望老张能表明态度,并在冷静下来后找到原因。一天,我问场长他是否愿意帮助我和奶工一起开一次会议,看是不是能解决问题,让老张认识到自己的错误后,让工人自己决定该受什么处罚。场长高兴地答应了;他自己对这件事也很感兴趣。

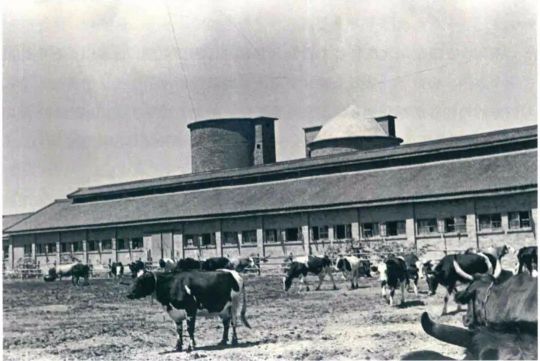

1957年,草滩农场的奶牛场

下午开会,场长主持。

“今天很高兴有这个机会和你们奶工见面。”他开场说。“我不觉得我今天只是和你们开会。你们的具体问题已经被众多农场职工的各式各样的问题淹没了。我的想法是这样,如果大家同意,每个人都说说心里话,这样我和大家都能更熟悉你们的工作和问题,你们每个人的具体问题是什么,有什么在困扰你们。特别要说的是,建议大家利用这个机会,如果对领导有任何建议或者意见,都可以提出。希望任何人都不要抹不开面子。我们只有开诚布公,才有机会搞清楚问题。自己有问题憋着不让别人知道,只会妨碍我们解决问题。我们应该有这样的信念,人多力量大。谁先说?”

长时间的沉默。“我想我们开会是为了解决老张的问题。”我有些踌躇。“——看上去是一个有意思的方法。也许老同志放下包袱先讲,批评才会更容易些。”

终于,老张开口了。“很高兴今天场长能来参加我们会议。”他慢条斯理地说。“我希望他以后能来的更勤些。我会说出我的心里话。今年我在工作中犯了很大的错误。为了节约时间,我试图一次搬运两罐牛奶。从后面牛棚的搬运牛奶,我们得走很远。我们不敢让巴氏冷却器长时间冷却。我们倒班,很多时候我们都是一个人值班。我们把空罐子放在冷却器下。然后冲向后面牛棚。路程很远。我们会拿到牛奶。有时他们还没有挤奶,我们只得等着。我们在心里想象冷却器下奶罐的样子。我们想象在我们等着时,它已经满了。有时我们不能等太久,赶紧空手回去换罐。这都得要时间。有两个罐子要拿。反正那天我迟到了。锅炉出了问题。巴氏消毒的蒸汽来晚了。当我到那里时,两个罐子都满了。我要挤奶工和我一起运送罐子。他同意了——我们抬着两个罐子,拢共有270斤奶。我很担心冷却器下面的罐子,想要快点走,可是脚步踉跄,差点摔倒。我们抓着罐子,但是半罐牛奶已经洒在路上了,满地一片白色。我错了。我们不应当试图一次运两个罐子。我认为我应受到处分。请处分我吧。”他越说越快,似乎有很多话要说。

“我说的另一件事是开会的事。”他继续说。“我没有来,我表姐生病了。她在输液,除了我以外,她没有别的亲戚。她一个人生活。但是,”他犹豫了一下,“我可以来开会。我可以晚点到。但我没到。为什么?因为我火大。为什么老寒总是对人大喊大叫。我态度不好。我知道。我也发脾气了。但我们对领导有更多期待。她不问我表姐病怎么样了。是什么手术。只是说,‘你明天必须来开会。’她对人就像对待机器。她一点也不真心关心我们。去年我告诉她,这里有空的工人宿舍。我问她我们家能不能搬进去。当时我家住在四公里以外,我们全家都很不方便。但她不搭理我。几天后,另一个工人搬进去了。她什么都没说。她自己家也住在瓦房里。

“别人怎么生活她一点都不关心。她特别固执——觉得自己什么都对。我们的工作不比农场的其他工作轻松。你必须每时每刻盯着工作。程序上一丁点错误,一整天的工作就白干了。送来的牛奶必须马上称重记录。小牛的奶必须马上送出去。冷却器必须装满牛奶。必须像老鹰一样紧盯着巴氏消毒器的温度。这里有罐子,你得随时准备好——得用脱氧粉末擦洗和冲刷,如果还没有准备好,那么在巴氏消毒机中更换牛奶时,有好几分钟会没有罐子可供消毒。没有罐子可供消毒意味着,没有已消毒的罐子来灌装冷却器里的牛奶,而没有冷却过的罐子装牛奶会发生什么?当奶罐溢出,而没有任何罐子可以更换时,牛奶会在地板上洒的到处都是。

“嗯,要说我,工作时就得专心。可是,你全力以赴,老寒却是满不在乎。她这样问过吗:‘你怎么样了呀?’‘有什么困难?’没有,她没有问,她不会想这些。她忙着寻找工作中的错误。她到处挑刺,很快这里就有各种问题:‘为什么你不记得把收据写好?’或者,‘你的工作服看起来更适合在猪场,而不是在奶牛场工作。你多久没洗了?’然后毫不在意地走了,这就是她所说的领导工作。”

他有很多话要说,就像水坝决堤一样。压抑在心中思绪和感情突然释放出来,倾泻而出。开始我很惊奇,还有一点点被他的话伤着了。我是他说的这个样子吗?但是,关于那个空房子的事,我确实告诉过场长。他搞错了。我也确实经常问他的工作情况。为什么他如此夸大事实?但是,即便如此,除了想到我自己,我的头脑中也开始了斗争。我开始思考毛主席的教导:当一个人批评你,不要总想去找他说的有什么错的地方,要找对的地方。即使90%是错的,也要仔细去找10%的正确部分。分析它,思考它,让它成为你自己的一部分。只有这样你才能进步。毕竟,他说的不全是错的。主要关于我的很多意见,都是事实。其次,他在我的领导下感觉很懊恼。没错。多奇怪呀。我也在想我领导他这样的人时有多懊恼。“我们对领导期待更多。”他这样说,还有呢?哦,是的。“她对待人像机器。”我回忆起奶牛柔和的眼睛里期待的眼光。有些工人像扔给机器一样把饲料扔给牛,但老杨不一样。那天早上我也这样想。现在我自己也被人指责对待人像对待机器一样。

“我觉得我今天说的有点过了。”我听见老张总结说,“但是说出来就好受多了。我希望老寒不要见怪。总而言之,我想说的是,希望她今后能多注意下她的脾气。”

“完了?”场长问。

“是的,”老张说,他的眼睛盯向桌子的一角,却望着更远处。“完了。”

长时间的沉默。

“老张说了心里话。”场长柔和地说。“很好。说出我们的真心话,这是第一步。这也是最重要的一步。——开诚布公地把事情说出来——只有这样我们才能把事情理清楚,去分析,去从我们的错误中学习。我们不害怕错误。这是我们学习的代价。我们害怕的是,付出了代价却不学习。如果我们都说出我们的真实想法,我们就能一起工作,来分析我们的共同问题,我希望大家也都能说出自己内心的想法。”

一阵短暂的沉默。老李开始说了。他慢慢地、柔和地,像一位父亲对他的儿子说话一样,边说边想。尽管他不像老张那样坏脾气和刀子嘴,但是他的意思和老张一样。他建议在暴雨中更多地关注住茅草屋宿舍的工人的居住条件。

“当一个人晚上回到家,看到他老婆孩子打着伞坐在炕上,用责难和恳求的眼神看着你,怎会不影响你的工作。那些屋顶早该修了。”然后,他指出了我的坏脾气。

“最好不要为了乳腺炎奶而责怪老张,”他说,“要说服,教育,而不是对着他大喊大叫。实际上,老张做的很好。他克制住自己,没有回击老寒。”

当老李说话时,我不住看着场长。他是个相当高大的人,大约45岁,有着稀疏头发和圆圆的脸。但他的眼睛最引人注意。这双眼睛柔柔的、黑黑的,看上去随时要笑。甚至当他坐在那里严肃地思考问题时,一双眼睛闪耀着光芒——那是什么?对生活美好的基本信念,和对人民与生俱来的爱。也许就是这样。我想要猜测他在想什么。他会如何总结会议?他会对老张说什么?毕竟这是解决老张问题的会。行政会议纪要说应当给老张处分。时间快完了,但场长一直没有说话。

很快老李讲完了。场长清了清嗓子,记下一张便条,然后开始说话。他先讲到了我。“当然,”我想,“他应该首先批评我,不然老张不会轻易接受他的批评。总是应该从领导开刀。”但是当他说着说着,我突然开始忘记了老张。我越来越感到我站在一个大长镜前,就像别人看着我一样。

“也许她的问题是,她认为她是唯一全心全意、真正投入工作的人。”他说着,“她唯一真正在意的事是,事情是否做对了。她没有真正意识到别人也希望把事情做好。我们所有人都共同参与到革命中。基本上都希望尽力把事情做好。”“我们中没有人想牛奶变质,和她一样。因为这样,她经常忽视别人积极的一面——他们已经克服的困难,反而认为工作应该做得更完美,并据此衡量别人的缺点。当然,看到我们工作中的错误,这是没错的。但是我们必须整体来看,现实来看,我们必须理解和肯定我们同事的努力。有了这个对成绩的基本肯定,我们就可以共同努力,共同提高。这样人们就不会感到沮丧和压抑,而是感到兴奋、鼓舞。我们有很多牛奶变质了,这是一件坏事。应当指出这一点,我们应当避免它再次发生。但是作为一个整体来看待这件事,我们应当认识到我们报废了0.1%的牛奶,但经过我们手的牛奶还有99.9%没有报废。这是主要的,而这并不容易达到。”

对于老张,场长仅仅提到他那天该来开会,就再没说别的,会议就结束了。

下午很晚了。我沿着我们的小小排水渠岸边散步,思考着那些批评我的话。下着小雨。冰凉的雨滴打在脸上,感觉很舒服。头脑一片混乱。我想,我已经工作得很好了,很尽职了。我努力推动工作前进,结果一头撞在石墙上。突然世界倒了个个儿,我落在了谷底。这个石墙就是我自己。显然,我一直生活在物的世界里——奶牛、牛奶、科学和技术。但我忽视了整整另一个世界——人的世界。我把坏的牛奶只看作坏的牛奶,而工人们只是避免牛奶变坏的工具。我没有自觉地认识到这一点:他们和我一样都是人。

事实是,我实际上并不相信他们,这个事实,而不是其他,才是真正导致如此多牛奶变质的原因。那么现在怎么办?现在我必须从头再来。问题的关键并不是我脾气坏,而是为什么坏?脾气是内心思想的外在表现。一个人不能决定:“我要改改脾气。”这不起作用。我以前试过多次,但都不起作用。为什么?因为我没有从根子上改起。你必须改掉你对人、生活的整个看法。你必须真正地相信,不仅相信抽象的人,还要相信真实的、生活着的、日常每天的人。抽象是从具体而来,没有具体,就不可能有抽象。

脑子里充满了各种各样的想法。我坐在堤坝上,看着下面的小河。有一只小鱼正在逆流而上,三四只胖胖的蝌蚪正懒洋洋地触摸着水底绿色的青苔。

相信人民。理解事物的双重性,就能够看到每个人的积极面。这是我们需要努力学习的。不管科学、技术、生产,没有人也就没有他们。机器需要人制造。奶牛需要人挤奶和饲养。抽离了人,纯粹的科学有何意义?“人”这个概念是从实际存在的现实的“人”从抽象出来,从千百万在思考、行动、生活的个体,忙于日常生活中组成社会的男女中而来。每个个体都有他|她的脾气,他|她的错误,他们自己的性格,都和其他人不同。但每个人都有他|她的头脑、希望,热情和创造一个更好世界的愿望。没有个体的“人”,就没有“人”,没有“人”,就只有原始的自然。

本文写于1958年秋