知青粮油分配政策的发展演进

城镇知青到农村以后,国家对他们的粮油供应与口粮分配制定了相应的政策措施。这里,重点对四川插队知青这方面的政策及其发展情况作一梳理。

粮油供应政策与口粮分配政策,直接涉及并影响插队知青的生活状况。一般来说,前者系指国家在一定时间内对插队知青的粮油供应规定,主要解决刚下乡知青的吃粮、吃油问题;后者系指插队知青参加所在生产队口粮(包括口油)分配的政策,主要解决知青如何参加农村口粮分配的问题。

一、关于知青粮油供应问题

城镇户口由国家按标准供应粮油,农业户口由所在生产队分配口粮,这与当时城乡户籍管理制度紧密联系在一起。城镇知青到农村后,他们的户籍关系很快就由城镇人口转为农业人口,但他们的粮油供应问题的转变则需要有一个过渡时期,衔接好城镇供应与农村分配问题,这是各级党政在安置知青中必须解决好的一件大事。

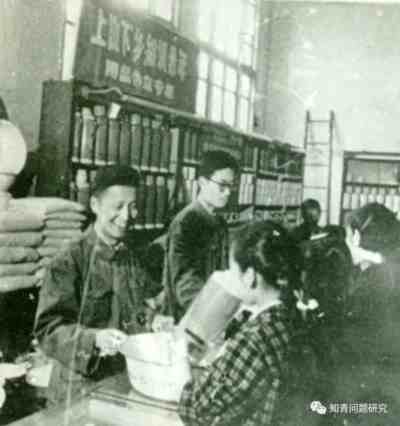

四川城镇知青上山下乡,起始于上世纪50年代中期,最初是组织青年志愿垦荒队到边疆、山区参加建设,到1957年下半年开始才有一些地方动员城镇青年到农村插队落户,参加农业生产。当时,对到农村插队安置的城镇青年,一般采取先由国家按标准供应一段时间的粮油,而后再参加所在合作社或生产队的口粮分配。这可从省委农工部负责人在《四川日报》的署名文章中得到印证:下乡学生的口粮在粮食分配前,仍由国家供给,价款自备,实在有困难的,可向合作社预支一部分现金来购买。由于当时城镇青年到农村由各地自行组织实施,且下乡人数并不多,至今未查找到全省有这方面的统一政策规定。

1962年下半年,国家开始有计划地组织城镇知青上山下乡。此时,四川动员组织城镇青年主要到国营农林牧渔场进行安置,对他们的粮油供应,即按所在场老场员的供应标准和办法执行。一直到1964年4月,全省制定了统一的粮油供应政策:对城市下乡人员到国营农林牧渔场参加农业生产的,从到场的第二个月起,由所在场按本场职工的吃粮标准供应。其供应口粮在有上缴粮食任务的场可抵当年上缴任务;如系缺粮的农林牧渔场,由当地粮食部门从统销粮中供应。

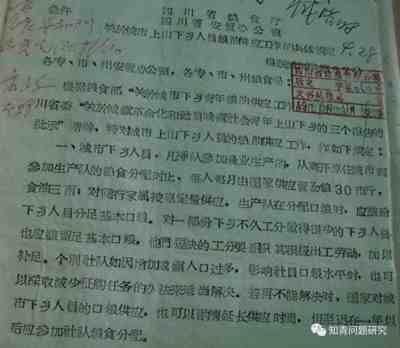

1964年1月,中共中央、国务院发出《关于动员和组织城市知识青年参加农村社会主义建设的决定(草案)》以后,四川正式出台城镇下乡插队知青的粮油供应政策。省粮食局、省安置办规定:对插队参加农业生产的城市下乡人员,从离开原住城市到参加生产队的粮食分配时止,每人每月由国家供应贸易粮30市斤、食油3两。国家对城市下乡人员的口粮供应,也可以酌情延长供应时间,但至迟在一年以后应参加社队粮食分配。

在省里规定的基础上,一些地区还从各自实际出发,对知青粮食供应标准适当提高,或延长供应时间。到农村后有些知青反映30斤粮食不够吃,要求增加定量标准。西昌专区决定,在国家供应粮食期内,为下乡知青每人增发2斤蔬菜粮,油、肉等副食品按当地城镇居民标准供应。达县专区决定,安置到社办场的下乡知青,按每人每月35斤粮食供应,插队的仍按原标准不变,其价格一律执行国家供应牌价。插入生产队的,粮食供应至当年9月底,从10月起参加生产队分配;插入社办场的,从下乡起供应一年。

确实,下乡知青正处在长身体的时候,食量大,油水少,没有老小调剂,粮食不够吃较为普遍。1964年底,四川即确定将下乡知青第一年的粮食供应标准由原规定的每月30斤提高到35斤。省里提高粮食供应标准以后,仍有一些地方没有得到很好落实。1965年5月,省委以川发(65)170号文件再次规定并强调了调整后的口粮供应相关政策,即下乡人员口粮供应时间为一年;单身下乡人员标准每月不能低于35斤。这样,全省下乡知青第一年的粮食供应问题得到基本解决。

毛泽东主席发出“知识青年到农村去”的号召以后,四川掀起前所未有的知青上山下乡高潮。1968年12月26日,省革委对下乡知青的口粮、食油供应标准和时间作出规定:凡下乡落户的人员,每人每月由国家供应口粮35市斤。供应时间,到1969年秋收分配为止。食油在国家供应口粮期间,按当地居民标准供应。这样的规定,沿袭了“文革”前四川插队知青下乡时的粮食月供35斤的标准,但供应时间却由原来的一年调整为“到1969年秋收分配为止”。显然,这与当时四川经济状况特别是“粮食供应紧缺”有关联。

1970年8月,四川在贯彻落实中共中央(1970)26号文件进程中,对下乡知青的粮油供应与口粮分配衔接问题作出规定:凡大春分配后小春分配前下乡的,由国家供应到大春粮食产新为止;小春分配后大春分配前下乡的,供应到下年小春粮食产新为止,分配口粮每月不足35斤的,由国家补供差额至大春产新。食油按当地居民标准随粮供应。期满后,食油确有困难的,各县可酌情适当延长供应时间。

1971年9月,省革委对下乡知青的粮油供应问题再次作出调整:国家供应时间原则上规定为一年。在供应期内,下乡人员凡能参加社队口粮分配的,应尽量参加口粮分配,相应缩短国家粮食供应时间。下乡人员的食油原则上按当地城镇居民标准,由国家供应一年。

1973年9月,在贯彻执行中共中央(1973)30号文件中,四川在统筹解决知青问题的方案中明确提出:下乡知青的粮油供应,从他们下乡之月起,口粮按每人每月35斤、食油按当地城镇居民定量标准,由国家供应一年。此后,对新下乡知青基本上执行这一粮油供应规定。

二、关于知青口粮分配问题

四川知青实行的是以插队为主的安置形式,国家在一定时间内按标准供应知青的粮油,与知青参加所在生产队的口粮分配,这是一个问题的两个方面,其中知青口粮分配涉及的问题更宽、影响的时间更长。

知青口粮分配问题,实际上从知青下乡一开始就涉及到了。国家为了稳定做好知青上山下乡工作,使下乡知青在各方面特别是在生活上有一个逐步适应的过程,在确定国家供应知青一段时间粮油的过渡期时,就已考虑到了国家停止供应之后知青如何参加社队口粮分配的问题。

在上世纪50年代后期,当时下乡插队落户的城镇青年就是到农村去安家立业当农民,国家停止供应之后对他们的口粮分配与当地社员一样,没有特别的“照顾”,只是要求“在秋收分配时,可以分足一年的口粮”。

一直到1964年4月,按照中央的部署,插队安置作为主要安置形式以后,四川制定了插队知青的口粮分配政策:生产队在分配口粮时,应该给下乡人员分足基本口粮。对一部分下乡不久工分做得很少的人员也应该留足基本口粮,他们短缺的工分要组织其积极出工劳动,加以补足。个别社队如因增加城镇人口过多,影响社员口粮水平时,也可以采取减少征购任务的办法来适当解决。

1965年5月,省委在川发(65)170号文件中确定:下乡人员在国家供应口粮一年的基础上,参加生产队口粮分配时,第一年分配的口粮由生产队保管,作为第二年大春分配前的口粮;如还不足,经过地委批准,可以延长供应时间;同时,要教育知青勤俭持家,节约用粮。

1968年12月,城镇知青上山下乡高潮在四川迅速掀起。由于当时还来不及对知青参加生产队口粮分配政策作出具体规定,因此只笼统地提出国家供应时间“到1969年秋收分配为止”,意味着知青从这年秋收分配开始就要参加生产队的口粮分配,而如何分配的问题当时没有规定。

在1969年秋收分配前夕,按照省革委主要领导的批示精神,省毕业生分配组分赴乐山、雅安、南充等不同类型的地区进行调查研究,并形成《关于处理下乡知识青年参加今年秋收分配问题的报告》。该报告按照“既要一视同仁,又要照顾知青特点的原则”提出搞好知青1969年秋收分配的意见。紧接着,省革委常委会议研究决定了相关政策规定:知青的口粮问题,应根据农村人民公社收益分配政策,适当照顾知青刚到农村不久的实际情况,正确处理。分配标准,应按生产队单身劳动力较高的分粮水平分给。口粮价款,应按自力更生的原则,和社员一视同仁。

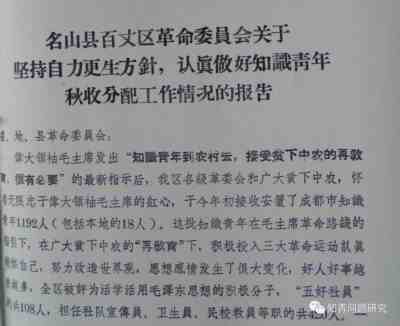

此后不到1个月,对下乡知青口粮、食油供应分配的时间问题,省里作出补充规定:1969年小春分配前下乡知青的口粮,由国家供应到1969年大春产新分配时为止。这部分知青应当参加1969年的收益分配(包括小春预分在内),小春未预分的,仍按全年分给。1969年小春分配后下乡知青的口粮,能参加1969年大春分配的,原则上应参加大春分配;不能参加大春分配的,由国家按规定每人每月35斤的标准供应到1970年小春产新分配时为止。食油即按所在地城镇居民食油标准供应。供应时间,以小春油料为主的地区,由国家供应到小春油料产新分配时为止;以大春油料为主的地区,由国家供应到大春油料产新分配时为止。为做好下乡知青秋收分配工作,1969年10月下旬,省革委毕业生分配组在名山县召开“做好知识青年秋收分配工作现场会”。11月,中央安置办转发了四川推广名山县百丈区解决插队知青秋收分配的经验。

1970年在贯彻落实中共中央(1970)26号文件进程中,四川对下乡知青的口粮分配问题作出调整:鉴于下乡知青家底薄、无拉扯的实际情况,其基本口粮应按所在生产队基本口粮的1.2倍分给。1971年9月,省革委又规定,下乡知青没有参加社队分配,国家停止供应后,接不上分配季节的,社队应在前一个分配季节作出安排,按原供应标准留足口粮,由队保管,按月发给。

1973年9月,在贯彻落实全国知青工作会议精神中,四川在统筹解决方案中规定:下乡知青参加集体分配以后,既要体现按劳分配的原则,又要给予必要的照顾。正常出勤的,应不低于当地单身整劳力的实际吃粮水平。所在社队分粮水平过低,如知青口粮全年达不到贸易粮380至420斤的,由国家在农村统销粮中补差。知青的食油和肉食品,参加社队分配后,二年内达不到当地城镇居民标准的,由国家补差。在这一方案中,知青口粮分配由“应按生产队单身劳动力较高的分粮水平分给”,调整为“应不低于当地单身整劳力的实际吃粮水平”,体现其中的政策倾斜是明显的;同时还制定了“保底补差”政策,即知青参加分配后,其口粮全年达不到贸易粮380至420斤的,由国家在农村统销粮中补差,以保证知青的口粮基本稳定在每月35斤的标准。

此后,无论是插队安置还是集体安置,也无论是知青点安置还是知青场队安置,基本上都按统筹解决方案制定的这一政策规定执行。

三、关于粮食政策演进轨迹

以国家供应粮食与参加生产队分配相结合为主要内容的四川插队知青的粮食政策,经历了一个逐步调整和发展的过程。

应当说,“文革”前四川插队知青的国家供应粮食问题是解决得相对较好的。自1964年底起,全省就规定下乡知青每月供应粮食35斤,供应时间为一年;1965年5月,又规定为“每月不能低于35斤”,即意味着各地可“高于”其标准。对知青参加生产队口粮分配也有较宽松的政策,即在第二年大春分配前,知青第一年所分口粮“不足”35斤的,各地可延长供应时间。这也可说是对插队知青实行的每月35斤口粮的“保底补差”办法。

对比来看,“文革”前夕四川插队知青的粮食供应与分配政策的基本内涵,与1973年9月四川统筹解决知青问题时确定的粮食政策是大致相同的,都是“每月35斤”“供应一年”“保底补差”,只是其措词不太一样。在走了一个“U”字型后,四川插队知青的粮食政策基本上又回到了1965年5月的起点上,这说明在1968年12月至1973年上半年期间曾有过一段曲折的过程。

事实也正是这样,这一曲折过程的一个重要表现不是出现在“每月35斤”标准上,而是出现在供应“时间”、是否“保底”上。1968年12月,四川对下乡知青的口粮、食油供应时间确定为“到1969年秋收分配为止”。在这年秋收前,省毕业生分配组经过调研提出了知青参加生产队分配的办法:采取分给基本口粮外加补助的办法,具体标准仍维持每人每月35斤(合原粮50斤)的水平,由社队按照和老社员一视同仁的精神,分给基本口粮,不足这个标准的由生产队尽力补助,生产队确有困难的,可由当地在农村返销粮中核实补足。很显然,这样的分配意见是有利于下乡知青生活安排的,但限于当时多种因素的制约,此方案搁置了下来。

而当时确定的“应按生产队单身劳动力较高的分粮水平分给”的政策,由于没有更多的配套措施和手段加以落实,以致于在不少地方形同虚设。尽管后来在贯彻执行中共中央(1970)26号文件进程中,四川对插队知青的口粮分配调整为“应按所在生产队基本口粮的1.2倍分给”的规定,也仍有一些地方没有执行到位。

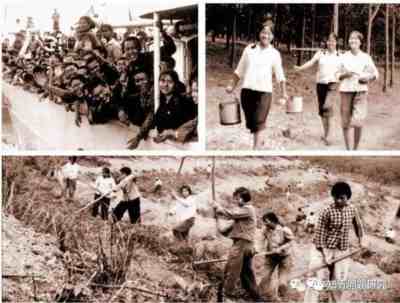

尤为重要的是,由于没有“保底补助”的政策安排,就是这样的政策在一些地方得到了落实,也未必能解决知青的口粮问题。因为它与知青插队地方的生产条件、粮食产量、收入水平等关系较大,也与知青本人的劳动、身体、生活等状况密切相关。据四川19个地、市、州的统计,全省1972年参加粮食分配的下乡知青41.66万人中,按当时的区分标准,即分粮在500斤以上为“够吃”、400斤至500斤为“基本够吃”,此时全省仍有一半左右的下乡知青“不够吃”。

事实证明,1973年4月毛泽东主席给知青家长李庆霖复信“全国此类事甚多,容当统筹解决”的批语,是完全符合四川实际的;“聊补无米之吹”,首当其冲的就是要解决知青的“吃饭”问题。在这样的背景下,1973年9月四川制定了统筹解决知青问题的一系列政策措施,其中包括“应不低于当地单身整劳力的实际吃粮水平”参加分配,以及“口粮全年达不到贸易粮380至420斤的,由国家在农村统销粮中补差”的“保底”政策。

从政策的层面对知青给予必要照顾,是政府义不容辞的责任,但又不是没有前提的。在解决知青的口粮问题上,其前置条件是知青应当“正常出勤”。就一般情况而言,只要知青能“正常出勤”,生产队按政策分配,国家“保底补差”,问题即迎刃而解。殊不知,影响“正常出勤”的因素较多,有知青自身的原因,如身体有病、东游西逛等,也有外部原因,如生产队劳动日值低、工分报酬少、同工不同酬等;还有的正常出勤劳动一年的收入,不足以抵挡自己在生产队所分得的粮食及附产物价值。

因此,自1973年下半年全国知青工作会议精神传达贯彻后,四川统筹解决知青问题全方位、多层次推进。以解决知青生活困难为例,既有增拨经费给予必要补助,解决知青在吃、住、用、医等方面的实际困难,又有适当提高安置经费标准,为知青安置形式由分散插队转向集体安置创造条件,还有各级加强领导、注重培养教育、切实解决领导不得力等问题。以解决知青口粮问题为例,既有“保底补差”的政策,又有解决“倒补款”的措施,既有知青点、知青场队集体安置形式中的统一开伙、节约归己的经验,又有加强管理、干部带队的我的做法等。这些政策措施的推进实施,缓解了知青上山下乡中存在的若干矛盾,确实取得了一定的成效。

在四川知青上山下乡的历史进程中,尽管不同阶段对插队知青的粮食供应标准、口粮分配方式等有所不同,但体现其中的国家对下乡知青的关爱照顾、社队对下乡知青的宽容厚道,却是广大知青能够明显感受到的。

【作者孙成民,系四川省社科院知青文化研究中心主任、研究员,曾于1969年至1978年在四川省开江县红岩公社4大队插队落户;本文注释从略。】