驳潘鸣啸关于“知青上山下乡”的一个谬论

法国人潘鸣啸的著作《失落的一代》曾在我国公开出版过。这本书提出了一个奇葩观点:中国发生上山下乡运动的起因不是经济因素(当年粮食紧张和城市就业困难)而是政治因素,是因为“毛泽东要驯服桀骜不驯的红卫兵”,并列举了1968年大学生造反派搞派性、武斗等事件作为证据。潘后来还写过几篇文章补充论证这个说法。这种观点虽然赞同的人不多,但影响不小,有必要予以批驳。

众所周知,上山下乡并不是毛泽东个人的意见,而是当时许多中央领导人一致的意见。最早的规划是周恩来提出的,刘少奇、朱德、陈云、邓小平等人都有相关论述。刘少奇的专门讲话比毛更多,上山下乡应以插队形式为主就是邓小平首先提出的。潘单独把毛泽东一个人挑出来,把上山下乡这种重大的历史事件说成是出于毛个人的主观动机发起,这是毫无道理也毫无根据的。这种用臆测历史人物的主观意图来解释重大历史进程是一种最省力的“研究”方法,只要随心所欲“大胆假设”,再找一些似乎符合自己需要的材料“小心求证”就是了。但这种“研究”也是最不靠谱的,说穿了不过是人身攻击。潘的“驯服论”实际上和当年林立果的“变相劳改论”一样,只是换了个词。这种观点居然也成了中国社会科学研究中的一家之言,可见前些年一些“公知”们的水平何等低劣!

潘的错误首先是逻辑混乱。实际上潘把“中国20世纪60、70年代为什么发生上山下乡”与“选择什么时机掀起上山下乡运动高潮”这两个问题混淆了。这是两个虽有联系但显然并不相同的问题。用1968年下半年大学生造反派桀骜不驯、大搞派性和武斗、需要驯服作为中国社会产生上山下乡的原因,纯属偷换概念。产生上山下乡的原因不应该仅仅在某个年度的形势中寻找,而应该在中国50年代至70年代的政治经济背景中寻找。它与“三年困难时期”的粮食困难以及60年代初开始的城市就业困难的形势显然有直接的因果关系,不可能是1968年或其它某个年度忽然产生的。

况且,“老三届”只有400万人,而全国知青有1700多万,六九届以后的知青占了知青群体的绝大多数,他们几乎没有参加文革初期的群众运动,为何也“桀骜不驯”,需要“驯服”呢?

退一步,就算是讨论1968年下半年掀起上山下乡高潮的原因,也与“驯服红卫兵”无关。事实是1968年仍然“桀骜不驯的红卫兵”主要是大学生而不是中学生。以北京为例,在1968年上半年,中学的军训已进行了一年多,所有群众组织已经解散实现了“大联合”,军训解放军掌握了学校的绝对领导权,完成了整党和整团,部分文化课已经恢复,动员了征兵和下乡,66届毕业生已经部分分配,接受了六九届和七零届学生;此时仍在大搞派性和武斗的是部分高校的大学生(见《失落的一代》)。按照潘的说法,难道是为了驯服大学生就把中学生发配下乡了?

其实当年的中学生,无论是依旧积极参加运动的“红卫兵”还是“逍遥派”,面对“最高指示”都是最听话的,因此才有了“12.21”指示一发出,几百万中学生就立即上山下乡的宏大运动。如果“老三届”中学生真是桀骜不驯不听话,怎么会出现这个下乡大潮呢?

“驯服论”的错误,除了逻辑混乱,还在于它违反了当年大中学生毕业分配的实际情况。1967至1969年全国的大中学生毕业分配工作中,几十万大学生并没有被分配下乡当农民,尽管“12.21”指示明确地把大学生也算在需要“到农村去接受贫下中农的再教育”的“知识青年”,大学生的毕业分配原则是“四个面向”,但即使分配最差的医科生和文科生,到农村最底层的也是在公社一级,除了极个别人,几十万大学生并没有到生产队去当农民的。此外全国三四十万中专生除了强烈要求下乡的很少一部分,绝大多数也留在了城市或工矿。那一年真正下乡的是数百万“老三届”和六九届中学生。难道是中学生比大学生和中专生更加“桀骜不驯”需要“驯服”吗?这当然说不通。合理的解释只能是:当时全国各企事业单位能够接收容纳几十万大学生和中专生,但无法全部接纳400万中学生,安排不下的中学生只能下乡。其实即使是对“老三届”,也尽力安排了大约一半人留城或进工矿企业。北京市的“老三届”就有一部分被分配到郊区工厂、煤矿、中小学校,以及三线工厂,此外还有征兵。反倒是六九届,他们毕业分配紧接着“老三届”之后,城市和工矿企业容纳能力已经饱和,只好被“一片红”了,全国各大城市几乎都是如此。这些简单的事实清楚地说明:中学生为何上山下乡与他们在文革中的表现没有什么关系,“驯服论”根本就说不通。

可见,潘的说法既不合逻辑,也不符合事实,只是一些国内外反毛政客惯用的说辞,实在算不上什么“学术研究成果”。

但潘鸣啸还有更为奇葩之处。为了让所谓“驯服论”有说服力,他干脆否认上山下乡的发生有经济方面的原因,认为文革期间中国社会根本就不存在城市就业困难。不知道这在中国社科界算不算是独树一帜。为证明这个观点,潘鸣啸在《失落的一代》一书和“上山下乡运动再评价”、“经济问题不是上山下乡运动的主要动因”等文章中提出了几条证据:

①文革期间有800万农民进城

②1968至1977年全国迁入城市人口多于迁出人口

③1970年代北京市区迁入人口多于迁出人口

④1979年中国就业形势最困难,却在这一年结束了上山下乡

让我们一一分析这些证据是否成立。

1、文革期间有800万农民工进城吗?

“文革10年国家招了800万农民工”,这是《当代中国的劳动力管理》一书提供的数字,应该是可信的。而潘鸣啸却把这个事实解释成当时城里有大量空缺工作岗位,根本不存在就业困难,知青本可以在城市充分就业不必下乡。这是潘所有证据中最有迷惑性的一个,在其论著中被反复提出,并借他人之口说:“大规模的下放知青去农村,是当时盛行的‘极左政策’的实施结果,根本不存在真正的经济理由”。

10年招了800万农民工应该是事实,但是要说这800万农民工是“进城做工”,和知青下乡形成了毫无意义的“大对流”,那就错了。

首先,原资料明明说的是文革10年全民和集体所有制单位共增加职工3700万人,其中包括了800万农民,可潘鸣啸却错误地把这演绎成为800万农民“在城市就业并转为城市户口”。实际上在农村招收的全民和集体所有制单位职工并没有全部进入城市,很多是在农场、三线工厂、矿山、铁路、滩涂、荒山等处。比如我当时所在的黑龙江农场(兵团)这10年就有数以万计的职工子女中学毕业后在农场就业,成为全民所有制职工。这些人并没有进城,也没有“在城市就业并转为城市户口”。

另一方面,也更为重要的是,文革十年间随着经济的发展,必然造成一些农村地区的城市化,必然有一部分农民生产和生活的土地被城市扩张或被工业建设征用,这些农民也随之转为城市居民——这就是所谓的农村城镇化。我无从查阅有关数字,但从常识出发就能举出许多例子。

这十年间,许多城市随着人口增加及经济发展都有不小的扩张。比如北京就有首钢(石景山钢铁厂)、燕山石化(东方红炼油厂)、顺义维尼纶厂、门头沟煤矿和首都机场等大型企业的建设。文革前我们中学生下乡劳动常去的近郊区公社被大片划入了城区或企业。

这十余年间全国出现了许多因建设三线军工、新建工业基地、石油矿产勘探企业、大型水库而形成的新兴城市,例如黑龙江大庆市、四川攀枝花市、湖北葛洲坝市、上海宝钢区,此外还有大量铁路、公路、机场等交通建设。

这些城市扩张和新建扩建的工业、交通设施都需要占用大量农村土地,必然要将被占地区的农民招收为工人、转成城镇居民,否则你让这些失去土地的农民怎么生活?除非中国工业经济不要发展了,否则这种“农民招工”就是必须的。这不是下乡知青能替代的,也不可能与知青下乡形成“对流”。

所以,如果潘真想证明城市并无就业困难,就不应该用农村城镇化的人口流动数字,而应该说明城市当年有大量空缺工作岗位,这个空缺数字潘显然找不到,因为众所周知早在文革前中国大城市就已有不少中学生毕业后在家待业(当时称“社会青年”)。如果潘要用10年招工数字说明他的观点,就应该首先列举出“招农民工进城”的数字而不是“招农民工”的数字,还要将这个数字减去农村城镇化产生的新市民人数,最后得到的数字才能与下乡知青人数比较。“800万”被打了这么多折扣之后,剩下的一定微不足道。

如果文革期间真的出现过从农村大规模招工(不算知青)进城的事情,一定会造成很大影响,可有谁记得发生过这种事情?我在北京生活了几十年,就没有遇到过一个70年代外省农民迁入北京成为市民的人(不算知青和下放人员)。这种人我只知道一个:当时的国务院副总理陈永贵。潘鸣啸能再举几个例子吗?

文革期间,中国这么大的国家,10年的农村城市化进程吸收了八百万农民工,平均每年才80万人,应该说规模一点儿都不大,更不能以此说明城市原本没有就业困难。潘鸣啸这个最有力的证据根本就站不住脚。

2、1968至1977年全国迁入城市人口多于迁出人口吗?

潘鸣啸在“上山下乡运动再评价”一文中列出了一个“净非农城市人口的移民数(1968—1980)表”。这个表很长,此处不列出了。该表主要内容是:1968至1977年中国城市迁出了900万知青和300至500万其他居民,但“净移民”数只有50万。潘由此推论:“1968至1977年,城市人口虽然有900万知青外加几百万其他城市居民的外迁所带来的‘成果’,都被农村居民永久性迁入所抵消了。”他在注释中也强调“800万的数字(指进城农民数字)可能偏低”。

潘引用的“净移民”数字我以前没有见到过,但他对数据的认识显然是错的,而且错得很不应该。问题的关键是:迁入城市的都是农民吗?潘也承认,1968以后迁出城市的人有900万知青以及“几百万其他城市居民”,如果这些人一直到1977年一个也没回城,那么潘的推论自然是正确的,填补他们迁出空缺的一定是外来农民。可实际上到了1977年,知青和上述其他居民早已大量返城了,怎么能把迁入城市的人口都说成是“农民居民永久性的迁入”呢?

当然,当年进入城市的一定也有一部分农民,这就是前面提到的农村城镇化。60年代至1978年,在人员流动方面我们国家一直存在着两个大的潮流:一方面,受制于当时的农业生产力低下和城市就业困难以及严峻的国际环境,需要连续多年动员数以百万计的城市知青和其他人员下乡;另一方面,随着工业建设的发展,部分农村地区必然要城市化,部分农民会转为城市居民,这也是经济发展必须的。这两个潮流都是当时中国经济发展的客观需要,前者也为后者提供了流动空间。资料表明1968到1977这10年,我国城乡人口比例始终保持在0.21比1,这和潘指出的此期间城乡人口“净流动”数很小属于同一含义,这个比例保持不变,表明了计划经济条件下两个潮流的大体平衡,既适当地发展了工业和经济,又避免了城市人口过快增长造成城乡人口比例失衡,使农业难以承受。显然这是吸取了50年代经验教训有意识采取的政策。潘鸣啸毫无理由地认为这两个潮流互不相容,甚至把返城知青也算成农民进城,对此我们只能使用荒唐二字形容了。

3、1970年代北京市区迁入人口多于迁出人口吗?

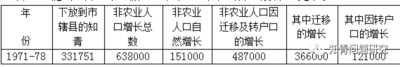

在“经济问题不是上山下乡的主要动因”一文中潘还提供了北京地区人口资料做证据。见下表:

潘没有提到这些数据的来源,我们也无法核查。从表中数据看,北京市1971至1978年下放了33万知青,却从农村和外地接收了49万人,反而增长了15万人。这似乎说明北京城里原来完全可以容纳这33万知青工作。潘由此推论:“外来移民及部分郊区农业人口转为非农业人口的人数远高于知青下放郊区的人数”,因此“‘下乡运动的起因是城市就业及人口压力问题’这一解释也很难自圆其说”。

其实这个例子更加荒唐。既然是统计文革时期城乡人口流动,为什么不用1966至1976年的数字而要剪掉前几年的?知青下乡并不是从1971年才开始的,71年之前的下乡知青并没有计算在这个表的下放知青中,可他们在71至78年的返城却被潘计算到“户口增长”的49万人中,并被当成农民进城了。我本人1968年下乡到北大荒,1975年回北京,在潘的表格中我被算成了外来的农民。正确的计算应该使用1966至1976年(或1979年)的数字。有资料显示,在潘剪去的1966至1970年,北京市有26万知青下乡,而这几年农民进京的人数极少。也就是说,66至78年下放知青人数应该是33万加26万等于59万,明显超过了进城的49万。这还没有算上其他下放农村的人。这些数字说明真实情况与潘的说法完全相反。

值得注意的是,上表中进入城市的49万人分为“迁户口”和“转户口”两种,后者有12.1万,是不需迁移就转为城市居民的人,显然这12.1万人就是本文前面提到的因为城区扩张和工业交通建设占地而被划入城区的郊区农民。除了这个途径,当时的农民并没有其它途径“转”成市民。这个数字说明,潘鸣啸前面提到的“800万进城农民”中的例子中也一定包含了大量这类“转户口”变成市民的。他们是因为工业和经济发展需要征用家乡土地而成为市民的,并不是因为城市有大量空缺工作岗位而从外地农村调入城市的。

4、为什么在1979年结束上山下乡运动?

潘多次提出:1979年是70年代中国城市就业人口最多的一年,并且有大量知青返城,从就业压力角度看是中国历史上城市就业状况最紧张的一年,而在这一年停止了上山下乡。他因此认为,这说明“在1968年后的下乡运动中,显然不是就业问题发挥着关键作用”。

在这里,潘鸣啸的逻辑有些莫名其妙:就业困难不是1979年继续坚持下乡的原因,为什么就不能是1960年代发起上山下乡的重要原因?潘鸣啸是否知道中国古代有个成语叫“刻舟求剑”?

1979年开始正逢60年代生育高峰的出生者开始就业的时期,城市待业人数大大超过了以往,致使整个国家面临巨大的就业困难,下乡知青大量返城又加重了这一危机。对于这一时期的就业困难和由此引发的社会动荡有许多具体资料,很容易查找。广大知青,特别是1979年回城的知青大都有刻骨铭心的体会。如果60年代出现79年的就业困难,中国不知道要经受多大的苦难。但从1976年10月起,整个国家的政治经济形势已经发生了根本改变:大规模上山下乡运动的最大推动力——文革已经结束,1977年恢复了高考,1978年全国科学大会召开,十一届三中全会吹响改革开放的号角,整个国家进入了新的发展阶段,当年人均粮食产量已达340公斤大大超过十多年前,工业在国民生产总值所占比重已经增加到48.64%......这些都为终止上山下乡提供了坚实的基础。同时,长期的上山下乡运动积累的一些矛盾也逐渐明显,甚至出现群体事件。所有这些都是1960年代初发起上山下乡时和1968年掀起高潮时所没有的。立即结束上山下乡是中央根据新的历史形势审时度势,果断采取的决策。尽管此时就业问题依然严峻,但已不是最主要的问题,也是新形势下可以尝试其它方式解决的。潘鸣啸无视十多年来政治经济形势的巨大改变,用1979年的决策否定1968年的决策依据,既不合逻辑也没有道理。

以上我们具体分析了潘鸣啸为了否认城市就业问题对上山下乡运动的影响所提出的主要论据,结论是全都不成立。这些错误有些是因为资料提供者对数据做了错误的解释,有些是潘自己对历史数据和事实不了解,还有些是歪曲。这提醒我们,我们的后人会不会犯同样的错误?同潘鸣啸一样,他们对于新中国前30年的发展道路不可能有亲身感受,只能象潘鸣啸一样,从档案资料中获取数据、分析评论,很容易受到表面现象和他人错误的误导。因此,作为上山下乡的参与者,我们应该有一种自信:不管我们的认识带有多少历史局限,亲历者的体验总是不可替代的。