李杨:陕甘宁边区改造“二流子”运动

导语:抗战时期,陕甘宁边区存在大量“二流子”,他们不仅耗费了大量社会财富,而且威胁到边区社会的稳定。为此,边区政府采取了一系列举措对“二流子”进行改造,如说服教育改造其思想,组织“二流子”参加劳动,发挥劳动英雄和积极分子的带动作用,利用各种艺术形式营造社会舆论等。改造“二流子”运动取得了良好成效,部分解决了边区政府劳动力相对不足的问题,改善了彼时广大乡村的社会风气和道德风尚。

“不许有一个败家子、一个‘二流子’”

“二流子”,一个近乎家喻户晓的贬义词!其最早出现是在1939年的延安报刊中。此前,延安老百姓称这些人为“地痞”“牛毛”(流氓)“爬鬼”“二流答瓜”,多指那些不务正业、不事生产,以烟、赌、偷、盗、阴阳、巫神、蛮婆、土娼为生的人。抗战初期,边区存在着大量“二流子”。“根据延安市的调查,一九三七年前全市人口不到三千,而流氓地痞就将近五百,占人口数的百分之十六,延安县的材料则一九三七年人口为三万左右,流氓地痞数字为一千六百九十二人,占人口比率的百分之五。如果以延安县流氓比率数来推算全边区,则一百四十余万人口中‘二流子’约占七万左右,即从低估计,说革命前全边区有三万流氓分子,当不为过。”[1]

“二流子”“不仅不事生产,而且还偷谷子,盗糜子,偷驴盗马,妨害别人生产。他们不仅不出粮不送草,还站在大路边说怪话:‘咱不种地,就没有这些麻烦!’他们仗着一张油嘴,流氓手段和有时间,在农村中游来游去,烟酒嫖赌,说是弄非,包打官司,甚至造谣生事,勾结坏人,暗藏奸细,破坏农村治安,违反政府法令”[2]。不仅如此,在战争环境下,这些“二流子”有的沦落为匪,有的被汉奸特务收买或利用,对边区政权构成威胁。“二流子”成为边区乡村的主要社会问题之一

抗战时期,中共组织和军政队伍的迅猛发展,日寇的进逼,国民党的经济封锁,使得本就贫瘠的边区基本物质供给成为亟待解决的问题。在此情况下,中共在延安机关、学校和边区农村发动了一场全民参与的大生产运动。数量众多的“二流子”如果能参加生产,将是一支不小的劳动大军。因此,陕甘宁边区政府从改造旧人,发展生产,进而重建新社会的革命理念出发,决定将“二流子”这一群体改造成劳动“新人”,希望“所有二流子都要受到改造,参加生产,变成好人”[3]。

边区最早开展改造“二流子”工作的是延安和华池两县。1939年陕甘宁边区党政机关提出发展生产以来,他们就开始了对乡村“二流子”现象的关注。1942年底西北局高干会议后,为了把生产运动发展到更高阶段,开始广泛改造“二流子”。1943年边区的口号是“发展生产,加强教育”,教育和改造人是最终的主题。朱德在延安各机关学校生产总动员大会上指示:在生产中,“不许有一个败家子、一个‘一流子’”[4]。这样,在延安全民大生产运动中就出现了一场有声有色的改造“二流子”运动。

制定标准,严格区分

“二流子”是一个人人厌恶的头衔,因此,判定一个人是不是“二流子”时,要慎之又慎,既不能冤枉一个好人,也不能漏掉真正的“二流子”。为此,边区政府制定了具体的判定标准:

(1)完全无正当职业而靠不良行为(如偷人、嫁汉、招赌博、贩卖违禁品、拐骗、做巫种、当师婆、胡挖乱抓,只要能作为生活手段,汉奸特务也干)维持生活者为“二流子”(2)有正当职业,又兼靠不良行为为生活手段者为半“二流子”;(3)至于完全靠正当职业为生活手段,但染有不良嗜好或不良习气者(如本人有不良嗜好,但不靠卖违禁品为生活,耍赌博但不靠招赌生活,积极生产但又大吃大喝等),不算“二流子”,而应作有不良啫好或有“二流子”习气的公民。[5]

此外,中共特别以延安乌阳区的6个典型人物为例,详细分析和界定什么样的人是真正的“二流子”:(1)刘老汉,40多岁,吹鼓手,土医生,全不劳动,单身汉。(2)庞俊业老婆30多岁,种地十多垧,自己不劳动,常串门子说是弄非,打街骂舍,庄上人都不和她好。(3)何拐儿,29岁,不劳动,好偷卖公粮,坐过禁闭,(4)史玉亮,40多岁,劳动很好,夏天务庄稼冬天挖炭,下雪天也挖,因有不良嗜好不顾家,(5)白三茂,48岁,光身汉,跟上好人学好,跟上坏人学坏,爱赌,但不经常。夏天做短工,冬天挖炭,赚一个花一个。(6)赵怀亮,不务正业,不事生产,24岁,穿得漂漂亮亮的,好串门子,常和婆姨们嘻嘻哈哈,唱个小调,爱说是非,见山说山,见水说水。

就按这6个人说,一个人一个样儿:庞俊业老婆和何拐儿,不劳动,又都为非做歹,当然是“二流子”,史玉亮和白三茂虽然也有不良嗜好,做坏事,但是劳动很好,就不能说是“二流子”,只能说不是好公民,刘老汉有点职业,事不多,却不劳动,可以算半“二流子”;至于赵怀亮虽然不做什么坏事,但是游手好闲,不事生产,却可归入“二流子”之内。可见区分“二流子”要依据每个人的实际条件,不可一概而论[6]。

《兄妹开荒》演出(吴印咸 摄)

多措并举,改造“二流子”

为了成功对“二流子”进行改造,边区政府采取了许多切实可行的措施。

第一,说服教育,改造思想。要想彻底改造“二流子”,首先得从思想上入手,使他们真正意识到自己的问题所在。为此,不少地方党政机关领导亲自教育“二流子”,同时,还发动村中有威望的人士和劳动英雄,结对帮助改造。

第二,给“二流子”分配土地,提供帮助,解决生产困难。“二流子”生活懒散,其中有些人或没有土地,或缺少劳动工具、耕牛、种子等生产资料。各个地方从解决实际困难入手,给没有土地的“二流子”分土地,给缺少生产条件的“二流子”创造生产条件。

华池县元城区二乡的“二流子”王士杰,长期嫖、赌、抽,不参加劳动,全家人年年饿肚子,乱偷乱卖,妨碍庄子的生产。县长李培福了解他的情况后,和乡长一同做他的改造工作。全家人没有单衣,就给他出主意,让他烧炭卖钱换布;没有柴烧木炭,乡长就把自己后山的树木让给他砍,不会烧炭,亲自教他。王士杰不再耍赖,开始认真烧炭。提起种地,他没有牲口、镢头和铧,也没有吃的,乡长把自己的铧借给他,李县长给钱买了把镢头,还动员群众借给他粮食。此后,王士杰变得勤快起来,耕作、锄草、拾粪,不再抽烟、赌博,生活有了保障,转变成了辛勤的劳动者[7]。

第三,将“二流子”编入各种形式的互助合作组织,为其布置生产任务,帮助其制定生产计划,督促其参加生产。

好吃懒做、逃避劳动是“二流子”的通病因此,把他们组织起来,互相监督,克服懒惰逐渐建立起劳动习惯,比个别改造收效要大得多。例如,万户谷组织的“二流子”开荒队、贺家川的开荒合作社等,都吸收了很多“二流子”参加,在互相督促下,他们很快都养成了劳动习惯。另一种情况是动员“二流子”参加变工队。甘泉甑家湾的“二流子”路保良,之前是面黄肌瘦的“浪荡鬼”,自从参加了变工队,就变得和过去大不相同了。他感动地说:“开始变工挖荒时挖几下就熬了,晚上回来满身骨头疼,乏得灰溜溜的,没有信心坚持下去。这刻吃的饭多了,挖地满有劲,觉得下苦很痛快的,变工队能改造我,对我的教育满实际。”[8]

中国传统的小农生产是松散的,“二流子”更是得过且过,无计划可言。边区政府为“二流子”制订生产计划的做法,在一定程度上克服了其生产的散漫性。例如永胜区三乡乡长鲍光成,给高铜牌订了生产计划,发动群众借农具、籽种并将自己的吃粮节省下来,帮助高铜牌,经常去检查他的劳动情形[9]。子长县南区为“二流子”制订了生产计划后,“二流子”纷纷交出赌具,转入生产。其中天神庙庙沟的女“二流子”吴志元婆姨,因为找不到参加开荒要求的保人,向区长哭诉说:“谁也不保我,我以后一定改正了。”“工作组给她计划今年纺十斤线,每月一斤,二十多天后去检查,她已经纺下一斤十四两。”[10]

第四,发动群众,对“二流子”进行监督帮助。与边区政府相比,左邻右舍及乡亲对“二流子”的状况更清楚,更容易劝说、帮助和监督他们。于是,乡亲出于热心或接受政府安排,给“二流子”做担保,帮助他们主动积极地接受改造。很多“二流子”在乡亲的帮助监督下,很快转变了。当时城里有一个偷偷卖自家口袋的“二流子”,怎么卖也卖不出去。一次,有个人说要买他的口袋,他很高兴,但是买了他口袋的那个人转头就把口袋送还到他家里去了,让他回家去要买口袋的钱。这相当于堵住了这个“二流子”的发财之路,他只得去参加生产[11]。

第五,与劳模运动相结合,在“二流子”中树立转变快的先进典型,鼓励先进带后进,边区政府对那些转变快、表现好的“二流子”及时给予表扬,成绩突出的还评为劳动模范;对那些顽固不化的“二流子”,有时也邀请他们参加劳模大会或其他表彰会,让他们“和贵宾们坐在一起”,还招待他们喝酒、吃糕点和糖果,并请他们和劳动英雄一起平等地参加一切讨论。

曾经“闻名”边区的“二流子”刘生海,经改造成为边区著名的劳动英雄。他在边区劳动英雄大会上说:“想不到曾是‘二流子’的我,也会有今天。我要报答政府这样好地对待我,以后更要好好劳动。”延川“二流子”刘兴盛转变后对乡长说:“今年亏得乡长帮助我们,若不是,我们一家人现在还是挨饿受冻,哪里还能像今天一样吃干的穿新的?盼望乡长以后经常来督促我们的生产,我们一家人永远也忘不了政府的好处。”[12]

此外,边区政府还利用各种艺术形式营造社会舆论。当时围绕着“二流子”改造运动,产生了许多以“起家”为主题的文艺作品,如《刘工起家》《钟万才起家》《刘生海起家》等。还有《兄妹开荒》《“二流子”变英雄》等街头短剧以及民歌童谣等。

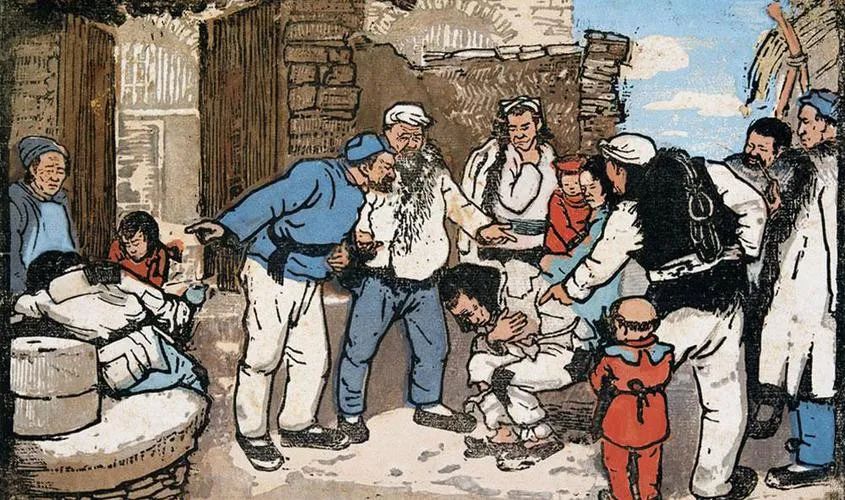

王式廓的版画《改造“二流子”》是延安版画的代表作。他曾这样讲述画中人物的身世和思想感情:那个指着“二流子”婆姨的老大爷是村干部,非常诚恳耐心地给“二流子”讲利害关系,似乎在说,看看你的老婆孩子多么可怜……。坐在磨盘上的是“二流子”的婆姨,很苦,怀里还抱着一个婴儿,那个“二流子”的大孩子也很可怜,站在旁边的老太太很同情他;另一个老大爷摊开双手,似乎在说:你年轻轻地这样下去,怎么对得起婆姨和娃子……?背向群众的那个农民性格就比较强烈,伸出一只手指着“二流子”责骂他,也许是“二流子”的一个亲属,他背上背着一条绳子,衬托这农民的烈性子,他会说:你再不改把你捆起来。其他老乡有的撇嘴,有的旁观;右下角的孩子穿着红衣服,戴着围嘴,衣衫整齐正好和“二流子”的孩子形成对比。“二流子”穿得很破烂,坐在一段木头上。听了大家苦口婆心的说服教育,他的心动了,低着头,两个胳膊紧紧抱着自己的肩膀,抬不起头来。

王式廓的版画《改造“二流子”》

改造取得巨大成果

陕甘宁边区对“二流子”的改造取得了巨大成果。截至1943年初,全边区共有“二流子”9544名,较以前几万人而言,下降迅猛。并且在1943年这一年内又改造了5587名,占总数的58.8%,而且这9000余人中,还有相当一部分是多少也从事一些劳动的半“二流子”[13]。到抗战结束前,陕甘宁边区的“二流子”基本上改造完毕。

陕甘宁边区对“二流子”的成功改造,在当时可谓是一个空前的奇迹。由于对“二流子”的改造,大大减少了赌博、串门子、招野汉、偷窃财物、好吃懒做、播弄是非、宣传迷信等不良现象,促进了社会安定,边区社会风气大大改善。由于“二流子”不务正业,容易被敌人利用,所以对他们的改造也有利于边区的锄奸自卫。这些“二流子”经过改造,摆脱了贫困,生活有了改善。“二流子”转变对陕甘宁边区经济发展也起了一定的促进作用。1943年全边区已转变的“二流子”每人至少生产粮食一石五斗,5500余个转变的“二流子”生产了8000余石粮食,足够一万人一年的口粮。

1944年7月,黄炎培、傅斯年、左舜生等7位国民参政员冲破国民党当局的重重阻挠,踏上了访问延安的旅途,对延安进行了为期5天的访问。其间,黄炎培先生深为延安军民昂扬的斗志、俭朴的生活、健康的民风所感染。返回重庆后,黄炎培先生在夫人姚维钧的帮助下,写成了《延安归来》。在书中,黄炎培写道:延安街上没有看到一个游手闲荡的人,他们叫做“二流子”,在街上绝对没有见过一个面带烟容而颓唐的人。

注释:

[1][2]高凤林:《党中央在延安十三年党群关系口述史》,人民出版社2016年版,第77页,第49页。

[3]《毛泽东选集》第三卷,人民出版社1991年版,第932页。

[4][5][12]王东方:《中国革命的延安之路》,人民出版社2019年版,第254页,第254页,第258页。

[6][11][13]陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编·农业》第二编,长江文艺出版社2016年版第693-694页,第524页,第689、692页。

[7]杨正发:《面向群众:李培福传》,甘肃文化出版社2014年版,第103页。

[8]北群:《甘泉变工队是改造“二流子”的学校》,载《解放日报》1944年4月22日。

[9]延国民:《改造“二流子”是长期经常工作》载《解放日报》1945年2月4日。

[10]石良秀、张志忠、杨风:《子长南区二流子迅速转变,一个月交出赌具二十五件》,载《解放日报》1944年4月22日。

(本文原载《炎黄春秋》2024年第3期,授权红色文化网发布)