郭松民:骨气的消亡——《牯岭街少年杀人事件》中的一个片段

“他意识到,自己所珍视、所坚守的一切,根本就一钱不值,这些原则,不会使自己受到尊重,也不能使自己免于人为刀俎我为鱼肉的状况。”

作者|郭松民

01

有人说,电影是历史精神的不朽肉身。

这句话,听上去有点令人费解,其实很有道理。

如果没有电影,历史就是抽象的、平面化的,有了电影,历史变得丰满、灵动,不仅可见、可闻,甚至可以拥抱和进入,历史不再仅仅是一种概念,而且是一种感性的体验。

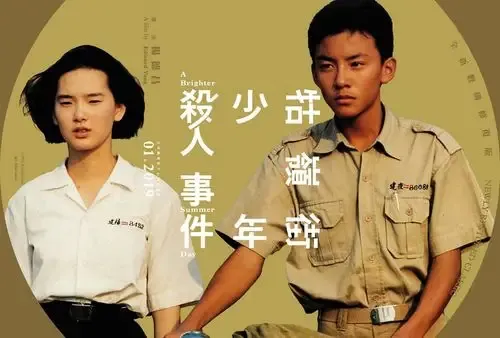

上个世纪八九十年代,台湾新电影运动有两位名导,一位侯孝贤,代表作《童年往事》(1986)、《悲情城市》(1989)、《刺客聂隐娘》(2015)等,另一位杨德昌,代表作《恐怖分子》(1985)、《牯岭街少年杀人事件》(1991)、《一一》(2000)等。

两位名导都堪称大师。相比较而言,我更倾向杨德昌一点,原因无他,侯孝贤似过于冷峻和隐忍,以至于令人心生寒意,而杨德昌虽同样不乏冷峻和隐忍,但多了一些温情,令人心生暖意。

杨德昌的作品中,我最喜欢的,当属《牯岭街》。

这部影片,堪称“小说式电影”,有点像十九世纪的长篇小说那样,徐徐展开一个历史长卷,令观众如临其境,如见其人,如闻其声……

给姜文带来巨大声望的电影《阳光灿烂的日子》(1994),很多桥段都是在致敬这部电影。

02

《牯岭街》是一部长达四小时的长片,先后出场的人物有近百人,相当于一部1960年代台湾社会的人物浮世绘。

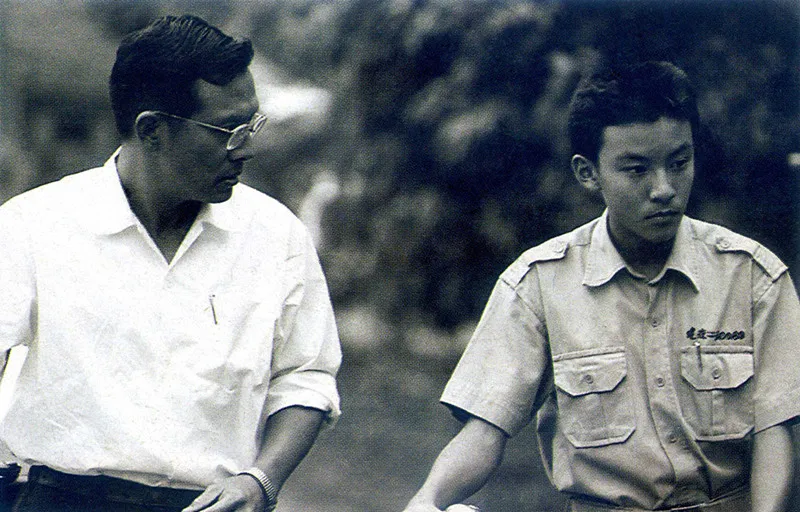

这些人物中,做为主角,张震饰演的小四,当然会给观众留下深刻印象,而另一位举足轻重的角色,则是张震的父亲张国柱饰演的小四的父亲。

也就是说,这对生活中的父子,银幕上也同样扮演父子,自然水乳交融。

影片开始的时候,父亲和小四的关系是“正常”的,也就是说,符合人们对那种传统的、古典的父子关系的想象,庶几有点像贾政与宝玉的关系(当然不是那么对立)。总之,父亲是有尊严的、令儿子生敬生畏,不仅是生理学意义上的父亲,也是文化与价值观意义上的父亲。

杨德昌用了三组父子俩从学校回家,推车并行的长镜头来交代这对父子关系的变化:

第一次,是因为父亲怀疑学校搞错了小四的语文分数,要求查阅试卷;

第二次,是因为小四在学校被坏学生“滑头”霸凌,抄了他的试卷,学校不仅不主持公道,还要同时处罚小四;

第三次,是因为小四和校医发生冲突,被军训教官抓到,要给小四记大过处分——这会影响到小四的升学。

前两次,父亲很有点“雄赳赳,气昂昂”的气概,虽然他与学校的交涉,不仅没有得到希望的结果,反而使校方加重了对小四的处罚。

但正义感满满的父亲,坚持认为自己这样做是对的,尤其是第二次,他认为儿子没有错,不需要道歉,他面斥训导主任,“我们把孩子交给你们,你们怎么这样对待他?”

父亲把交涉视为对小四进行人格教育的机会。在回家的路上,他对小四说,

“如果一个人,还为他没有犯过的错误去道歉,去讨好的话,那这种人,什么事情做不出来啊?读那么多书,就是为了从中找到做人做事的道理,如果到头来,还不能很勇敢地相信它(做人道理)的话,那做人有什么意思啊?我希望这件事情,对你反而是鼓励,而不是打击,你要相信,你自己的未来,是可以由你自己的努力来决定的。”

说得真好,小四还真信了。

回到家里,父亲自信地对小四妈妈解释:“越是在这种时候,越要做出榜样给孩子看,让他知道什么是对什么是错!”

每次看到这一段,我都有点上头,言传身教啊,为人父亲者,理应如此。

父亲是这样一种人:有一点旧式读书人的骨气,做人做事,有所为有所不为,宁肯利益上吃亏,也不愿放弃自己的原则。

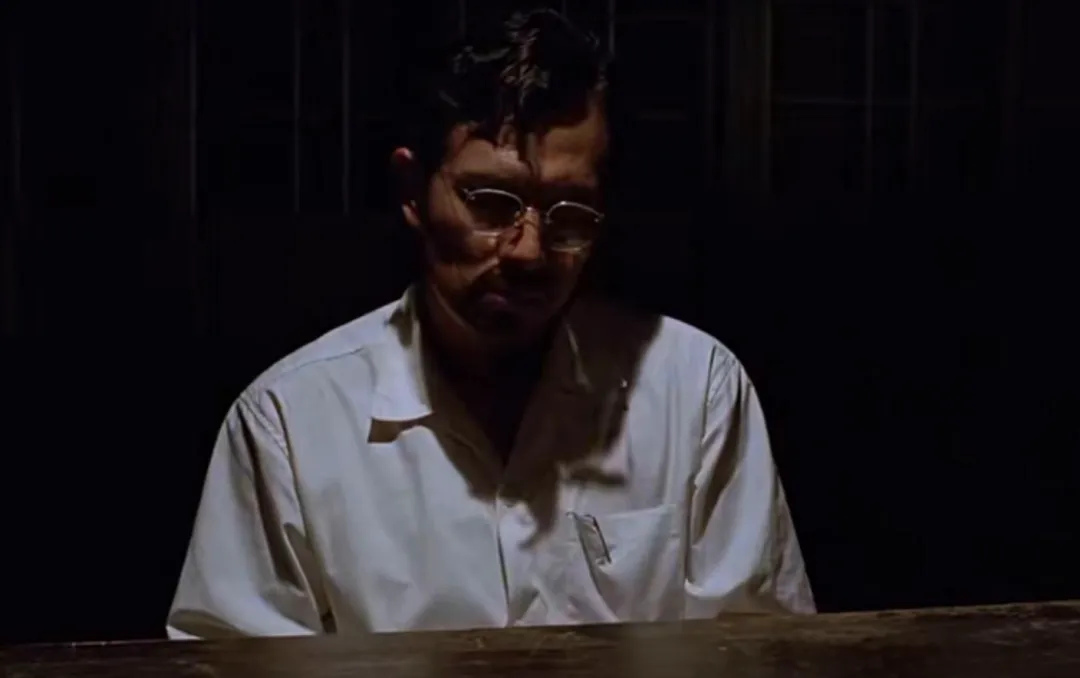

但父亲很快就受到一个严重教训,让他意识到自己是何等微不足道——他被警备总部传讯、拘留、审查了。

审查的理由非常可笑:父亲和一位“夏老师”相熟,而这位夏老师,恰恰在1949年留在了上海。

六十年代的台湾,仍然处于戒严时代。警备总部是一个凌驾于整个社会之上的超级机构,既不受社会监督,也不对社会负责,任何人一旦进入警备总部的拘留所,就如同堕入一个无底黑洞,没有任何救济渠道。

负责审讯父亲的警员,是“学音乐的,也算是搞文艺的”,很有艺术气质,看上去甚至有点文弱的。他说话和颜悦色,即便父亲写的交代材料不符合他的要求,他的语气也只是略略有些不满,从未声色俱厉,更谈不上用刑了。

但他的话,却拥有一种不怒自威的力量。

在他面前,父亲从抗拒、到顺从、再到积极主动地交代,只用了几天时间。

父亲完全被压垮了。

这段时间不长的拘留,对父亲而言,不仅是身体自由受限,更是精神世界的垮塌。他意识到,自己所珍视、所坚守的一切,根本就一钱不值,这些原则,不会使自己受到尊重,也不能使自己免于人为刀俎我为鱼肉的状况。

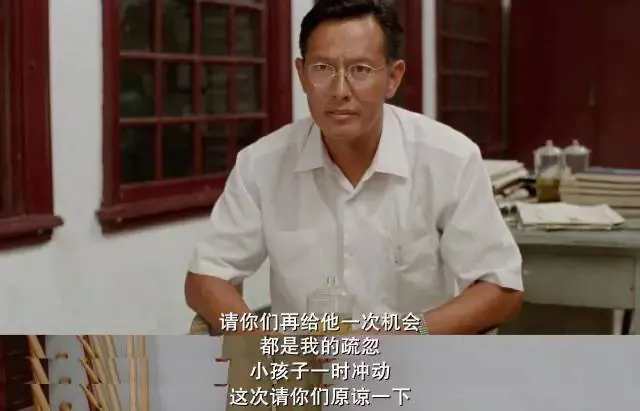

所以,待到第三次为小四的事情到访学校,面对趾高气扬,一口一个“什么玩意”的训导主任,父亲再也没有前两次的气概,他变得卑微、逢迎,小心翼翼地看着训导主任的脸色,低声下气地求他高抬贵手。

反倒是小四无法忍受这一切,他挥起棒球棍击碎了头顶的灯泡,也给自己换来退学的结局。

父子二人,第三次踏上了推着自行车回家的路,只是他们的角色已经完全颠倒了——这是《牯岭街》中最催人泪下的桥段。

小四吃力地同时扮演者两个相互矛盾的角色:

一个,是“争气的儿子”,他向父亲保证,自己会好好复习,考上更好的中学;

再一个,就是父亲的“父亲”,他喋喋不休地向父亲复述此前父亲教给他的“做人的道理”。

父亲有一搭没一搭地听着,忽然停下脚步,从上衣口袋里掏出半盒烟来,说,“如果我戒了烟,就可以给你买副眼镜了。”

什么公平正义、“做人的道理”、诗和远方……都抵不过眼前的苟且。

就这样,杨德昌通过这种看似絮叨的细节,相当合乎逻辑地揭示了国民党的专横统治,如何摧毁社会的脊梁,把一位并非左翼进步人士,只是还有一点正义感的人,变成了可怜的犬儒,把一个上进的优等生,变成了少年杀人犯。

03

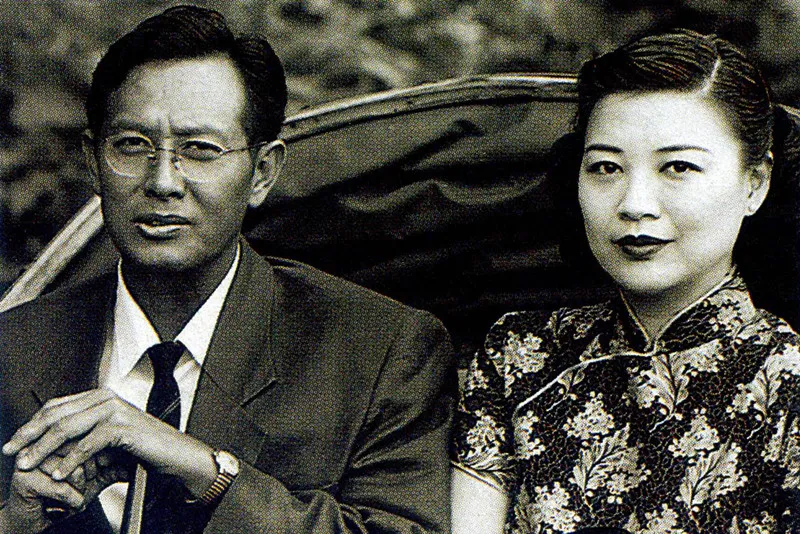

和侯孝贤《悲情城市》中的林家不同,《牯岭街》中的张家,不是台湾本土家庭。

做为一个小公务员,父亲是随着国民党政权的失败,带着全家从上海迁来台湾的——这就使得《牯岭街》与《悲情城市》有着看似相近但截然不同的意涵。

国民党逃台后颁布的戒严令,整整持续了38年,他们把在大陆三十年代“南京雨花台”、“上海龙华警备司令部”的一套令人毛骨悚然的做法,又带到了台湾。

这一时期,有数十万人受到不同程度的迫害,其中的大部分,居然是和国民党一起迁到到台湾的“军公教”人员及普通人,约占迁台人口总数的十分之一。

感谢电影保存了历史的精神肉身,让今天的我们仍然能够与之相遇,并惊讶于其长久的徘徊与似曾相识。

【文/郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号“独立评论员郭松民”,授权红歌会网发布】