“老三篇”称呼的由来及出版前后

提到“老三篇”,略微上了点年纪的人都知道,这是对毛泽东《为人民服务》《纪念白求恩》《愚公移山》三篇文章的合称。这三篇文章确实对中国人的精神境界和人生品格产生过极大影响。那么,这三篇文章为什么被合到一块儿称之为“老三篇”?它出版前后的情况如何?却鲜为人知。

人们爱读的三篇文章

提到毛泽东上述文章为什么被合称为“老三篇”,应该承认的是,这确实是人们爱读的三篇文章。

《为人民服务》一文,是1944年9月,毛泽东在中央警备团追悼一个普通战士张思德的会上的讲演,新中国成立后收入《毛泽东选集》第3卷。毛泽东在这篇讲演中赞扬了张思德身上体现的为人民服务精神,提出了“我们这个队伍完全是为着解放人民的,是彻底地为人民的利益工作的”著名论断,并且把为人民服务上升到共产党人的人生观、价值观的高度,提出了为人民利益而死比泰山还重的价值观。毛泽东还把为人民服务作为共产党人自身修养的根本出发点,提出了“对人民有好处”是我们坚持真理修正错误从而加强自我修养的立足点。非常明显,毛泽东这篇文章,是适应时代要求而产生的一种新的道德思想。中国经过几千年封建统治后转变为殖民地半殖民地,陈腐的观念长期占统治地位,影响着国人的思想,中国人在忍受深重灾难的同时,也受着落后观念的浸染,包括一部分共产党员在内的许多中国人,在世界观、道德观、修养观方面,还处于迷离状态。而毛泽东的《为人民服务》一文,恰恰在此时树立了一种全新的精神境界。这种精神境界不仅和共产党的纲领相合,而且为中国人提升思想境界,改造精神面貌,指明了总方向。因此,毛泽东这篇文章一发表,立即受到共产党员和追求进步的中国人的喜爱。一直到新中国成立,为人民服务,不仅是共产党员的宗旨和口号,而且成为一种全民拥护并努力践行的准则。改革开放时期,邓小平进一步发展了毛泽东的“为人民服务”思想,明确地指出,人民满意不满意、人民高兴不高兴、人民赞成不赞成,应当成为检验我们一切工作的标准。今天,习近平总书记更加强调共产党人必须确立为人民服务的宗旨,并将其上升到社会主义道德建设核心的地位。正是因为毛泽东《为人民服务》一文具有这样的重大历史价值,因此,它受到包括共产党人在内的广大人民群众的喜爱,在国人中流传,就成为一种自然而然的现象。

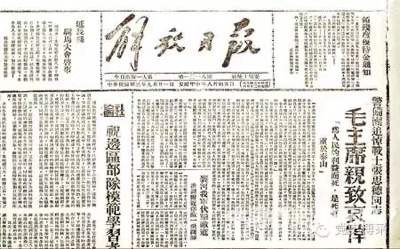

◆1944年9月8日,中央警备团举行张思德追悼大会,毛泽东出席了追悼会并发表《为人民服务》的讲话。这是当时《解放日报》的相关报道。

《纪念白求恩》一文,是毛泽东于1939年12月为八路军政治部、卫生部于1940年出版的《诺尔曼·白求恩纪念册》所撰写,原题为《学习白求恩》。新中国成立后将此文编入《毛泽东选集》第2卷时,题目改为《纪念白求恩》。毛泽东在这篇文章中,除了高度赞扬了白求恩的共产主义、国际主义精神外,更重要的是提倡一种共产党人应该具备的品德,即:毫不利己专门利人的精神,毫无自私自利之心的精神,对工作的极端的负责任,对同志对人民的极端的热忱。他强调:“一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。”毛泽东在这篇文章中,把共产党人应该具备的品格加以高度概括,发表后即成为共产党人和积极上进者进行自我修养时可供对照也可供自励的简明扼要又道理深邃的读本。

《愚公移山》是1945年6月毛泽东在党的七大上致的闭幕词。愚公移山这篇中国古代寓言成为展开全文的故事基础,并且直接作为文章标题。文章中倡导的愚公精神,实际上就是共产党人的钢铁意志,毛泽东用“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利”概括了这种意志,同时毛泽东也说明了共产党的上帝是全中国的人民大众,我们一定要依靠人民的道理。可以说,《愚公移山》这篇文章,既简明扼要地阐明了共产党人的精神意志,又说明了共产党力量的源泉。

毛泽东上述三篇文章发表的时间有先后,但都无一例外受到了共产党员、人民军队指战员的喜爱。国统区追求进步的人们也很喜爱这些文章,当年国统区各大中学校的学生中暗自传阅着这些文章的油印本。进步的人们为什么喜爱毛泽东这三篇文章?其实,从大的历史视角看,这与当年中国人民经历上百年黑暗和战乱,精神上陷入迷茫,迫切需要有一种健康的精神追求,有极大关系。也与共产党正在走向辉煌,它的理念正在播向全国人民有极大关系。共产党的根本宗旨、精神境界、奉献精神、坚强意志,正适应时代和人民的进步需求,中国人中的先进分子,对于上述精神层面的追求,有普遍的认同感,并且达到了入心入脑的程度。

毛泽东上述三篇文章受到人们喜爱,还在于写得短小精悍,文字生动。毛泽东在写这三篇文章之前,写过很多文章,大都是文字雄健有力,逻辑推理严谨,道理阐述深刻之作。但这三篇文章为什么受到更广泛的欢迎?这与它们的特点有关:三篇文章中都有人物,有故事;三篇文章中都用简明语言阐述深刻道理;道理讲述入情入理,又十分深刻;三篇文章都通俗易懂;文化程度高的人为文章的逻辑和哲理所折服,文化程度不算高的人也读得懂,记得住。

当年,延安的抗日军政大学、陕北公学、马列学院、鲁艺、妇女学院,乃至延安日本工农学校,都先后把毛泽东这三篇文章作为学员必读的教材。由于这三篇文章都很短,讲的道理通俗又包含深刻道理,所以,学员们自觉地反复阅读,以至许多学员都能够将这三篇文章背诵下来。当年的这种背诵,没有任何校方或者老师提出过要求,完全是学员的自觉行为。延安精神研究会中很多当年的老同志至今仍然对于在延安学习时读这三篇文章记忆深刻,认为这三篇文章实际上是中国化的马克思主义,正是这三篇文章,深深启迪了自己,引领自己成为马克思主义者,成为坚定的共产党人,使自己确立了正确的人生观和价值观,从此自己的人生有了高尚的精神追求,正确的理想信念和奋斗目标。

“老三篇”称呼的由来

随着中国共产党领导的抗日根据地的不断扩大,抗日战争胜利后新解放区的不断开辟,使干部的需求量迅速增加,各地培训干部的学校也迅速建立起来。这些干部学校,为了适应形势发展对干部的需求,一般学制都比较短。有的学习一年,有的学习半年,短的只学习三四个月,学员结业后即被分配到各个工作岗位。到这种学习时间不长的干部学校学习的人,文化水平参差不齐,每个人的成长经历和思想觉悟都不同,因此,办这类干部学校,最根本的问题,是解决学员的立场、理想、信念、人生观、价值观问题。

◆抗大学员正在上课。

这些学校除了将马克思恩格斯的《共产党宣言》、列宁的《国家与革命》、毛泽东的《新民主主义论》等著作作为教材外,也把毛泽东的上述三篇文章作为基本教材。与《共产党宣言》《国家与革命》《新民主主义论》等著作不同的是,这三篇文章,几乎用不着教员深入讲解,学员们一读就懂,一读就喜爱,一读就记忆牢固,一读就解决思想问题,一读就提高思想境界。共产党在各地办的干部学校之间经过交流经验,很快就都认识到毛泽东这三篇文章,确实是最容易在短期内解决学员世界观、人生观、价值观问题,有效提高学员思想境界,使学员树立正确理想、信念的好教材,也是使学员由此开始信仰马克思主义,形成并提高共产党人的党性的简明教材,是速成干部学校迅速培养合格干部的捷径。于是,毛泽东的上述三篇文章就在抗日战争后期,在解放战争时期,以至在新中国成立初期,在共产党办的干部学校中全面普及开来。应该提到的是,当年解放军为了适应新形势的需要,适应部队发展的需要,适应改造起义或者投诚的国民党部队的需要,创办了大量短期学校。几乎师一级单位都有这类学校。这类部队学校,既要培养新的军队干部,又要训练那些长期忙于打仗而没有机会学习的干部,还要把起义的国民党军队干部集中起来学习。这些军队办的学校里,几乎无一例外,也将毛泽东的上述三篇文章作为基础教材之一。这些过去长期打仗的学员,文化水平普遍较地方办的干部学校中的学员低一些,教员们讲解《共产党宣言》,可能要反复深入讲解,他们才能懂,而教员只要读一遍毛泽东的上述三篇文章,他们马上就能听懂,而且记忆深刻。不仅如此,学员们还能通过自己的人生经历,列出许多能够说明毛泽东文章中道理的新故事,谈出许多新体会。大家相互交流,相互启发,思想境界提升得非常快。因此,解放军办的学校中,便将毛泽东的三篇文章列为长期办学必列教材的一部分。

既然学员们喜爱读这三篇文章,这三篇文章又能够在短期内使学员树立正确的人生观、价值观,坚定理想和信念,共产党各地各级组织办的短期干部学校也就很自然地在培养每期学员时,将毛泽东这三篇文章列为必读教材。学员一期一期地结业,学校一期接一期地办下去,毛泽东这三篇文章作为必读教材这一点始终没变。共产党办培养干部的短期学校的这个经验,很快就被新中国成立初期恢复招生和办学的各地正规学校所吸取。这些正规学校,包括各地的中学、中等专业学校、各类高校,也把毛泽东的上述三篇文章选作学生入学后进行思想教育的教材之一。这些正规学校的学员们入学后,也非常爱读毛泽东这三篇文章,对于年轻的学生们来说,这三篇文章也确实在他们确立人生观、价值观时期起到了重要影响。20世纪50年代、60年代上大学的人回忆起他们当年大学时代情形时,总不忘记他们阅读过的毛泽东这三篇文章对自己的正面影响。

由于各学校在培养、教育各届学员、学生中都将毛泽东的上述三篇文章列为必读教材,时间一长,便成了各地各级学校教学计划中的一种惯例。各地各级学校在招收新生后制定教学计划,列出教材名称时,为了简要表述,就形成一种现象:不再一一列出《为人民服务》《纪念白求恩》《愚公移山》的文章名,而直接称毛泽东的三篇文章为“老三篇”。

直接将毛泽东的三篇文章简称为“老三篇”是20世纪50年代和60年代的一种普遍现象。这是特定历史条件下形成的一种特殊叫法,并不是哪个人的刻意发明。

“老三篇”的叫法,传到共产党和解放军的高层后,也被大家接受,也跟着这样叫了起来。出现这种情况,无非是大家觉得这种叫法十分简捷,能把毛泽东的三篇文章都包括进来,不用一篇一篇地念。新中国成立初期,以至经过50年代到60年代,毛泽东许多重要著作都公开出版发行了,但从共产党高层到基层办校的同志,以及普通学员、学生,上下都这样把毛泽东的三篇文章单独列出来,称呼为“老三篇”,说明毛泽东上述三篇文章确实通俗易懂、譬理深刻、生动活泼,并且在确立人们正确的世界观、人生观、价值观方面,起着独特的、其他文章难以替代的作用。

虽然“老三篇”早已经成为一种普遍称呼,但当时还没有重要领导人在重要讲话中公开这样说、这样写,更没有写到文件上。

林彪的教条化催生《毛主席语录》而非“老三篇”

战争年代,林彪曾倡导学毛泽东军事思想,对毛泽东其它著作,他也曾认真读过。1959年9月林彪在全军高级干部会议上提出了学毛著是学马列的捷径的观点。1960年2月,林彪又在广州召开的军委扩大会议上提出学毛著要背警句的方法,他说:“我主张要背一点东西,首先是把毛泽东同志的著作中最精辟最重要的话背下来。脑子里就是要记住那么几条。辩证法就是那么几条,可是它的变化是无穷的,你不懂得怎么能够用它?一定要把最重要的话背下来。”1961年4月,林彪视察部队时提出,《解放军报》要经常选登与当时形势、任务有关的毛泽东语录。此后,按照林彪的这个指示,《解放军报》每期都在头版右上角显著位置,刊登一条毛泽东的经典语录。这种情况直接影响了部队和地方干部对毛泽东著作的学习。很多受到林彪的话以及《解放军报》每期刊登毛主席语录方式影响的人,都把背诵毛泽东语录当作学习和掌握毛泽东著作的捷径。当年,军队不少干部、战士,包括地方不少干部,把《解放军报》上每期右上角发表的毛泽东语录认真地剪下来,自己装订成册,每日阅读甚至背诵。后来,军队和地方的一些干部直接上书中央和中央军委,提出要中央直接印刷出版《毛主席语录》。1964年1月5日,由解放军政治部编印的16开本《毛主席语录200条》在军队内部发行。1964年1月10日52开本的《毛主席语录》正式出版。1965年8月1日,《毛主席语录》修订后再版发行,为64开本,红塑料封皮。再版的《毛主席语录》刚刚发行几个月,“文革”爆发。1966年12月17日,《前言》由林彪署名的《毛主席语录》正式发行,很快成为“文革”中盛行的“红宝书”。林彪把学习毛泽东著作教条化、庸俗化,最终催生了《毛主席语录》。

但“老三篇”的出版发行,却并不是林彪把学习毛泽东著作教条化、庸俗化的结果。它与毛泽东著作的出版,特别是单行本的出版有直接关系,而根基在于读者对这三篇文章的真心喜爱。

早在战争年代,一些根据地就出过《毛泽东选集》,其中收入了毛泽东的许多文章。各根据地出版的《毛泽东选集》,有多种版本,收入的文章也各不相同。各根据地又都出版过毛泽东著作的单行本。值得指出的是,各根据地出版的毛泽东著作单行本,尽管也都有不同,但有一点是相同的:都出版过《为人民服务》《纪念白求恩》《愚公移山》的油印本,并且文字上没有多少差别。新中国成立前后,共产党、解放军中办的各级各类干部学校,也印刷上述三篇文章,作为教材使用。笔者父母1946年进共产党干部学校学习时,就发到《为人民服务》《纪念白求恩》《愚公移山》三篇文章的油印单行本,他们曾经反复阅读,直到年老,仍然保存。

1949年毛泽东访问苏联,斯大林向毛泽东提出建议:中国应该出版《毛泽东选集》。毛泽东回国后将斯大林这个建议在中共中央政治局会议上讲了,中央政治局一致赞成。不久,中共中央成立了毛泽东著作编辑委员会,负责毛泽东著作收集、编辑、整理、出版工作。在收集、编辑、整理毛泽东著作过程中,在成套出版《毛泽东选集》条件尚未成熟之前,陆续通过人民出版社出版了一些毛泽东著作单行本。

在20世纪60年代初期,林彪把读毛泽东著作教条化、庸俗化之前,毛泽东写的《为人民服务》《纪念白求恩》《愚公移山》三篇文章,都已经由人民出版社出版过单行本,出版后很受欢迎,发行量也很高。但那时还没有将毛泽东这三篇文章合起来出版成一本书的情况。虽然没有这种情况,但在各地各级组织中,在干部学校中,在部队中,人们还是习惯性地把这三篇文章简捷地称为“老三篇”,已经是一种常态化现象了。

20世纪60年代初期,中国掀起一个学习毛泽东著作的热潮。特别是解放军中推出了不少学习毛泽东著作的典型,如廖初江、丰丽生、黄祖示等。60年代初期解放军中涌现的模范人物如雷锋、王杰、欧阳海等的事迹中,学习毛泽东著作占有很大分量。解放军中学习毛泽东著作只是全国学毛著的一部分,当时,全国党内外干部群众学习毛泽东著作确实相当踊跃。

为了适应人们学毛著的需要,毛泽东著作编辑委员会除了陆续出版《毛泽东选集》外,继续重视出版毛泽东著作单行本。1963年,人民出版社将毛泽东的《为人民服务》和《纪念白求恩》合起来出了两篇文章的本子。此书64开,平装,这就不算单行本了。1966年,外文出版社还将《为人民服务》和《纪念白求恩》合出本译成英文,正式出版了英文版。中国外交官在与已经与我国建立外交关系国家的欧洲国家外交官交往时,往往将《为人民服务》和《纪念白求恩》合出的英文版作为礼物奉送。

1964年7月初,在中共中央毛泽东选集出版委员会指导下,人民出版社出版了《毛泽东著作选读》甲、乙种本,其中的乙种本中收入了《为人民服务》《纪念白求恩》《愚公移山》三篇文章。1965年6月,人民出版社又出版了《毛泽东著作选读》甲、乙种本第2版。第2版中,对第一版中的个别文字进行了修改,加上了一些新注释。其中乙种本上的《为人民服务》《纪念白求恩》《愚公移山》三篇文章,文字基本没有修改,但增加了一些注释。1966年3月,人民出版社将《为人民服务》《纪念白求恩》《愚公移山》三篇文章合起来出一本书,并且在出版说明中写道:“本书是根据《毛泽东著作选读(乙种本)》1965年6月第2版所载原文重排的。”

就在人民出版社将毛泽东的《为人民服务》《纪念白求恩》《愚公移山》三篇文章合起来出版前,毛泽东著作编辑委员会和人民出版社拟请林彪写一段话放在这三篇文章合出本前边,林彪欣然答应了。过了几天,林彪写的话拿来了,大家一看,都很吃惊,林彪写的话实在太短了,不算标点符号,总共只有59个字,全文如下:“‘老三篇’,不但战士要学,干部也要学。‘老三篇’,最容易读,真正做到就不容易了。要把‘老三篇’作为座右铭来学,哪一级都要学,学了就要用,搞好思想革命化。”

林彪这段话,写得虽然短,但有四个标志性的东西:一是首次由林彪这样的中央高层领导用通俗的话称毛泽东的三篇文章为“老三篇”,并且公开发表。二是指出“老三篇”虽然容易读,做到却不容易。三是提出把“老三篇”作为座右铭来学。四是强调学习“老三篇”目的是搞好思想革命化。林彪的话很快被毛泽东著作编辑委员会和人民出版社通过,并且决定用林彪的手书字体印在书前。

“老三篇”出版后,受到了全国读者的广泛欢迎。全国各地新华书店前排起了长长的买书队伍。从1966年3月“老三篇”出版,到12月,就重印了13次,每次印刷的数量,不是以万计,而是以几十万计。“老三篇”的英文版不久也正式出版了,接着,民族出版社出版了中国一些少数民族文字的“老三篇”版本,有维吾尔文、朝鲜文、蒙古文等,甚至还于1967年1月出版了中国人数非常少的锡伯族文字的“老三篇”。之后,党内外、军内外,全国各地,掀起了学习“老三篇”的新热潮。

当年的人们学习“老三篇”确实起到了涵养人们的精神,帮助人们树立正确的人生观、价值观,提高人们的思想境界的作用。直到今天,仍然有许多人肯定这一点。