许光伟:论资本工资——工资“姓资姓社”理论问题探究

【作者按】搞清楚工资的“姓资”与“姓社”,在于科学把握反映人的发展基本矛盾关系的“工资两仪”。《资本论》中,工资两仪藏身于“商品两仪”。工资矛盾(即“主体危机”)被作为演绎资本主义经济危机的一个大前提。这似乎意味着:对于资本逻辑而言,主体危机与经济危机是同一命题,可以合并研究。然而,对社会主义的工作命题而论,“合并”终究是不妥当的!工资问题应当独立于“商品幽灵学”。对工资拜物教的批判之所以没有成为马克思主义理论的一个重点,在于“工资幽灵学”的缺失。而如果缺乏这种革命理论的指导,被统治阶级将成为“一个保守的阶级”,不独小资产阶级(小农、小市民),工人阶级也如此。工资乃套在孙悟空头上的“紧箍咒儿”!这一点一天不被认识到,劳动阶级就一天无法真正察知自己将要遭受的苦痛。然则在经济全球化的今天,这不仅是个理论问题,同样是重大的实践问题。

(一)

在历史研究领域,在生产一般的意义上,工资一般同商品一般一样,都是“幽灵学”。工资幽灵学与商品幽灵学存在研究领域争夺。在商品幽灵学看来,工资不过是劳动力价值的转化形式,从而货币工资就是雇佣工资的基本形式。在这里,不需要过多追溯它的历史形式——实物工资,而只需确认转化链条:劳动力价值→计时工资→计件工资。“在资产阶级社会的表面上,工人的工资表现为劳动的价格,表现为对一定量劳动支付的一定量货币。在这里,人们说劳动的价值,并把它的货币表现叫做劳动的必要价格或自然价格。另一方面,人们说劳动的市场价格,也就是围绕着劳动的必要价格上下波动的价格。”(马克思)这是劳动者普遍领取工资,并从市场中获得价格实现形式的一般情形。在这里头具有“物象学的迷雾”。

“因此可以懂得,为什么劳动力的价值和价格转化为工资形式,即转化为劳动本身的价值和价格,会具有决定性的重要意义。这种表现形式掩盖了现实关系,正好显示出它的反面。工人和资本家的一切法权观念,资本主义生产方式的一切神秘性,这一生产方式所产生的一切自由幻觉,庸俗经济学的一切辩护遁词,都是以这个表现形式为依据的。”与此同时,“如果说世界历史需要经过很长时间才揭开了工资的秘密,那么相反地,要了解这种表现形式的必然性,存在的理由,却是再容易不过的了。”(马克思)

(二)

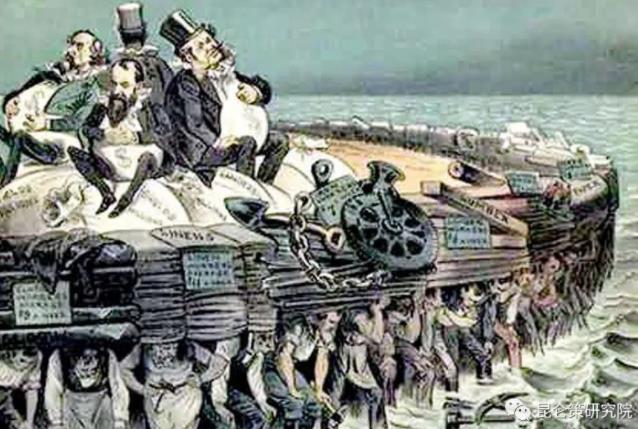

揭开物象学迷雾,有助于提升工人阶级与雇佣他的资本“肉搏”的自觉意识。“‘什么是一个工作日呢?’资本支付劳动力的日价值,可以在多长的时间内消费劳动力呢?在劳动力本身的再生产所需要的劳动时间以外,可以把工作日再延长到什么程度呢?我们知道,资本对这些问题的回答是:工作日就是一昼夜24小时减去几小时休息时间。没有这种休息时间,劳动力就根本不能重新工作。首先,不言而喻,工人终生不外就是劳动力,因此他的全部可供支配的时间,按照自然和法律,都是劳动时间,也就是说,应当用于资本的自行增殖。至于个人受教育的时间,发展智力的时间,履行社会职能的时间,进行社交活动的时间,自由运用体力和智力的时间,以至于星期日的休息时间(即使是在信守安息日的国家里),——这全都是废话!但是,资本由于无限度地盲目追逐剩余劳动,像狼一般地贪求剩余劳动,不仅突破了工作日的道德极限,而且突破了工作日的纯粹身体的极限。它侵占人体成长、发育和维持健康所需要的时间。它掠夺工人呼吸新鲜空气和接触阳光所需要的时间。它克扣吃饭时间,尽量把吃饭时间并入生产过程,因此对待工人就像对待单纯的生产资料那样,给他饭吃,就如同给锅炉加煤、给机器上油一样。(其次)资本把积蓄、更新和恢复生命力所需要的正常睡眠,变成了恢复精疲力尽的机体所必不可少的几小时麻木状态。在这里,不是劳动力的正常状态的维持决定工作日的界限,相反地,是劳动力每天尽量的耗费(不论这是多么强制和多么痛苦)决定工人休息时间的界限。资本是不管劳动力的寿命长短的。它唯一关心的是在一个工作日内最大限度地使用劳动力。它靠缩短劳动力的寿命来达到这一目的,正像贪得无厌的农场主靠掠夺土地肥力来提高收获量一样。”(马克思)

“正常工作日的规定,是几个世纪以来资本家和工人之间斗争的结果。但在这个斗争的历史中,出现了两种对立的倾向。例如,我们对照一下英国现行的工厂立法和从十四世纪起一直到十八世纪中叶的劳工法。现代的工厂法强制地缩短工作日,而当时的劳工法力图强制地延长工作日。资本在它的萌芽时期,由于刚刚出世,不能单纯依靠经济关系的力量,还要依靠国家政权的帮助才能确保自己榨取足够的剩余劳动的权利,它在那时提出的要求,同它在成年时期不得不忍痛做出的让步比较起来,诚然是很有限的。只是过了几个世纪以后,‘自由’工人由于资本主义生产方式的发展,才自愿地,也就是说,才在社会条件的逼迫下,按照自己的日常生活资料的价格出卖自己一生的全部能动时间,出卖自己的劳动能力本身,为了一碗红豆汤出卖自己的长子继承权。因此,从十四世纪中叶至十七世纪末,资本借国家政权的力量力图迫使成年工人接受的工作日的延长程度,同十九世纪下半叶国家在某些地方为了限制儿童血液变成资本而对劳动时间规定的界限大体相一致,这是很自然的了。例如,在马萨诸塞州,这个直到最近还是北美共和国最自由的州,今天国家规定的12岁以下儿童的劳动时间的界限,在十七世纪中叶还曾经是英国的健壮的手工业者、结实的雇农和大力士般的铁匠的正常工作日。”(马克思)

(三)

通过“肉身大战”(争取正常工作日的斗争),工人们开始清醒认识到他们的劳动力和支配他们进行劳动的生产资料“彻底分立”的经济社会后果。“必须承认,我们的工人在走出生产过程时同他进入生产过程时是不一样的。在市场上,他作为‘劳动力’这种商品的所有者与其他商品的所有者相遇,即作为商品所有者与商品所有者相遇。他把自己的劳动力卖给资本家时所缔结的契约,可以说像白纸黑字一样表明了他可以自由支配自己。在成交以后却发现:他不是‘自由的当事人’,他自由出卖自己劳动力的时间,是他被迫出卖劳动力的时间(‘允许每天劳动14小时,包括或不包括吃饭时间……就等于强迫这样做。’《工厂视察员报告。1863年4月30日》第40页);实际上,他‘只要还有一块肉、一根筋、一滴血可供榨取’,吸血鬼就决不罢休。为了‘抵御’折磨他们的毒蛇,工人必须把他们的头聚在一起,作为一个阶级来强行争得一项国家法律,一个强有力的社会屏障,使自己不致再通过自愿与资本缔结的契约而把自己和后代卖出去送死和受奴役。从法律上限制工作日的朴素的大宪章,代替了‘不可剥夺的人权’这种冠冕堂皇的条目,这个大宪章‘终于明确地规定了,工人出卖的时间何时结束,属于工人自己的时间何时开始’。(工厂视察员以有节制的讥讽和经过斟酌的语言暗示,现在的十小时工作日法令,在某种程度上也使资本家摆脱了他作为单纯的资本化身而自然带有的那种野蛮性,并给了他受少许‘教养’的时间。从前,‘雇主除了搞钱以外再没有时间做别的事情,而工人除了劳动以外也再没有时间做别的事情’。《工厂视察员报告。1859年10月31日》第48页)多么大的变化啊!”(马克思)

(四)

主客二元对立思维方式的发明权属于资本,是这个生产方式“与生俱来的”一项发明创造。根据这项“天然的发明权”,资本被说成依据“他的生产资料贡献”领取报酬,而工人则是依据“他的劳动贡献”领取报酬。实际情形是“主客强制同一”,工人作为财产关系,仅仅是“可变资本”,——他在这里必然无条件地接受资本的统一指挥,因为他自身根本就是“资本的一项内容”。在这一义项下,作为生产要素,工人同样是“物”即一定的生活资料。“和其他商品不同,劳动力的价值规定包含着一个历史的和道德的因素。但是,在一定的国家,在一定的时期,必要生活资料的平均范围是一定的。”总之,“劳动力的价值可以归结为一定量生活资料的价值。因此,它也随着这些生活资料的价值即生产这些生活资料所需要的劳动时间量的改变而改变。”(马克思)进一步,既然劳动时间同样一般调节着“工人阶级的肉身”,那么,商品价值在此意义上获得统一的社会衡量尺度。资本主义“算法工资”从中诞生了,工资(雇佣工资)必然是劳动力价值的转化形式,——总起来看,这就是“资本工资”的由来。

劳动力商品的工资规定“姓资”,在于它是“资本工资”,在于它是“算法工资”和“雇佣工资”的统一。单单是雇佣工资,并不能全面说明劳动力商品工资(工人工资)的“阶级内涵”。相反,它极容易被“物象化”。一旦工人阶级放弃反抗,执意与统治者妥协、阶级合作,则“无产阶级的社会要求已失去革命的锋芒而获得了民主主义的色彩,小资产阶级的民主主义要求失去了纯政治的形式而获得了社会主义的色彩。这样就产生了社会民主派。”以后有这种理论认识情形:“资本—利息;土地所有权(即对土地的私有权,而且是现代的、与资本主义生产方式相适应的土地私有权)—地租;雇佣劳动—工资。”同样借用马克思的话,所谓“全面小资”,不过是“社会民主派的特殊性质表现在它要求民主共和制度并不是为了消灭两极——资本和雇佣劳动,而是为了缓和资本和雇佣劳动间的对抗并使之变得协调起来。无论他们提出什么办法来达到这个目标,无论目标本身涂上的革命颜色是淡是浓,其实质始终是一样的:以民主主义的方法来改造社会,但是这种改造始终不超出小资产阶级的范围。然而也不应该狭隘地认为,似乎小资产阶级原则上只是力求实现其自私的阶级利益。相反,它相信,保证它自身获得解放的那些特殊条件,同时也就是唯一能使现代社会得到挽救并使阶级斗争消除的一般条件。”是故,必须充分认识到资本工资具有两重的意义:一重意义是“雇佣工资”,它执行经济功能——购买用以谋生的生活资料;另一重意义是“算法工资”,它执行价值标准的社会功能。

(五)

阶级工资绝非“收入论”。从历史上看,算法工资之“算法”决定于价值规律,成长于“市民社会”(商人社会)之中。资本工资是工资两仪的产物。何谓工资两仪?生产资料和价值标准也。市民社会中,这个价值标准是“算法标准”(商品之“劳动力价值”)。在“非市民社会”中,价值标准的具体内涵则是“宗法标准”(共同体之“劳动力价值”)。换言之,一定的生活资料和宗法标准的统一是形成了“宗法工资”,而一定的生活资料和算法标准的统一则是形成“算法工资”。这是两种不同的历史类型。工资先于“雇佣工资”。起初只是统治集团的成员领取“俸禄”,后来演变为劳动者普遍领取“工资”,于是有“身份工资”和“财产工资”历史关系的探讨(参阅“工资的身份形式与财产形式理论问题研究——兼议中国共产党的按劳分配观”,《当代经济研究》2021年第9期)。工资一般是个“幽灵”,它藏身于工资形式的历史概念类集当中。如今,它以“工资两仪”(又或可说成是“阶级工资的两因素”)面目和读者见面,彰显出对象思维学的伟大认识论功能,展示对象思维学以“主体逻辑”为工具之学科内涵。而这就是唯物史观的“武器秘密”。

“不管是社会主义还是资本主义,谁让我们过得好就是好主义。”理论认识之危害,首要在于抹杀工资的阶级属性,不承认市场经济中的工资具有“姓资”“姓社”之分。社会主义工资既不能混同于“资本工资”(如公有资本工资、民营资本工资),也不能从“算法工资”地基上成长起来。社会主义市场经济的工资规定“姓社”,在于它是“非资本工资”,在于它是“社会主义国家工资”和“市场合约工资”的统一。社会主义工资的肉身规定是“走出主客二元对立”,为此必须探索扬弃资本有机构成的“社会主义有机构成”。社会主义工资两仪是“高质量的生活资料”和“以人民为中心的劳动过程文明规划”。社会主义工资仍然是二重的,价值标准处于动态分化中——既有计划的幽灵、也有市场的幽灵,总的来说,以追求共同富裕和人民当家作主为目标取向。应基于新时代,从理论和实践两方面谋划社会主义性质的工资幽灵学,以此为前提瓦解市场经济的“商品幽灵”。

【文/许光伟,江西财经大学经济学院教授,博士生导师。本文为作者向红歌会网投稿】