许光伟| 阶级者与唯物史观主体:《资本论》第一卷唯物史观原理解析

【作者按】这是一篇导论。系拙作“《资本论》第一卷唯物史观原理解析——马克思逝世140周年之际历史发生学基本理论探究”(载《政治经济学研究》2023年第4期)的第一部分,原题名“何谓唯物史观主体”。感谢程恩富主编给予宝贵的发表机会。同样感谢戴媛媛老师的对该文的精心编辑。武汉大学王今朝教授在其大作《共同富裕需要一个什么样的生产要素理论》中创造性提出:“要想实现最大程度的共同富裕,就必须回归到马克思的一元要素论,即劳动价值论,必须否定一切形式的多元要素论。仅从生产的角度看,它的要素可以是多元的。因为在现在的生产条件下,劳动者不可能脱离技术、机器、设备来进行劳动。从这种意义上,生产函数可以是多元函数。但如果考虑到收入分配,考虑到任何一个要素都蕴含着生产关系,都只能在一定的生产关系中发挥作用,那么,生产要素论只能是‘一要素论’,即劳动价值论。中国到了该澄清要素理论的时候了,尽管在实践中并不一定在所有领域所有方面都能立刻实践‘一要素论’,但应该创造条件去尽量地趋近它,而不是背离它。这样来看,我们就知道,中国今天理论的王国还充斥着妖怪的迷雾。”一元论即主体论。世人皆追问何者为主体?主体即是无对。由无对而有对,而有生产条件“主客之别”(主体——客体),而有生产要素“主客之分”(主观——客观)……于是有理论鼓吹:“改革开放四十多年来,我国民营经济的发展实际上已经跨越了制度、政治、法律和政策障碍。”对于社会主义而论,主体究竟是什么?如王今朝教授所指出,“社会主义既是许多国家的人民梦寐以求的一种社会制度,又是一种运动。作为一种社会制度,它有它的共同富裕的规定性。作为一种运动,它必然是在各种矛盾中发展的,难以做到纯而又纯。也就是说,社会主义社会可以允许资本主义因素存在,但一定要限制它的发展的程度。”然则,生产要素不能再作为经济学中的一个知识概念了,它必须同样作为范畴,作为阶级分析的分配范畴。生产要素的马克思主义批判分析告诉我们:按劳分配与多种分配方式并存,不是原则的让步,而在于寻求社会主义阶级者的利益整合机制。说按要素分配是市场经济中收入分配的一般机制,那是对“收入拜物教”进行了理论点赞。事实真相是,要素报酬并不总是由要素所有者获取,劳动者不应满足于劳动要素的理论假说,而应在科学的剩余价值理论指导下,依照对资本进行扬弃和批判的原则,挣得自己的“社会主义工资”。此外,做主体论者,起码我们自己不能老是跪着。“修正主义往往表现为唯生产力论。生产力究竟是成为为广大群众服务的工具,还是成为更加残酷剥削工人的屠刀,取决于它究竟掌握在那个阶级手中。”社会生产力需要主体标准,而不仅仅是物质标准。唯物亦必拜物,生产力系统也并非独立。生产力由道路而来,是劳动过程文明规划的历史范畴。生产力理论确实争议很大!如何有效划开西方要素论和生产力构成要素非常紧迫!然而,西方要素论者恰恰是普遍利用了我们对于生产力的崇拜!“过去人就是工具,现在是工具就是人!”社会主义者究竟发展什么样的效用、怎样更有效的为全人类提供效用,也不是历史哲学上的概念问题了。人的全面发展使得人和人的关系直接成了“人的问题”,主体幽灵已经显现!人的生产力使一切要素论的用语神秘性得到祛魅。

(一)

《资本论》贵在用,贵在时代之用。须知,《资本论》具有强大的主体论语境,是把唯物史观作为“阶级者原理”予以书写的特殊历史书。“修正主义往往表现为唯生产力论。生产力究竟是成为为广大群众服务的工具,还是成为更加残酷剥削工人的屠刀,取决于它究竟掌握在那个阶级手中。站在无产阶级利益对立面的修正主义者,竭力淡化抹杀阶级属性,放弃阶级斗争,一味鼓吹生产力发展,让无产阶级享受到部分生产力发展带来的好处同时,更多的感受到生产力进步带来的压榨。”阶级对抗依然主宰着当代社会的经济和政治。如何创造性研究生产力和生产关系,唯有主体论的时代出场!生产力、生产关系不是别的,皆为唯物史观主体用语!“在西方资本主义国家,其政治哲学是推崇个人主义,实际上就是主张允许个人发财致富。这就是资本主义意识形态和政治制度的核心。其所谓的自由就是个人发财致富的自由,其所谓的民主本质上是只有发了财的人才真正享有民主。”(王今朝)

这又是怎样的生产力和生产关系呢?“什么是要素?蔡讲要素,要素的概念在西方早就有了。形式上,你可以列出对于生产力发展有贡献的多种要素。这种要素有多少呢?有西方学者认为,可以多达几十种,甚至上百种。现在,中国一些人不是提出数据也是要素吗?信息也可以是要素。地理也可以是要素,气候也可以是要素,水也可以是要素。人的勤劳也可以是要素,制度也可以是要素,技术也可以是要素,伦理也可以是要素,等等。可是,西方经济学最著名的‘要素论’是三要素:资本、劳动、土地。”(王今朝)此要素非彼要素。要素不能在要素中打转转儿。如果不区分生产条件和生产要素,主客问题的解决也就根本找不到门。唯要素,即唯肉身。三要素即三位一体的资产阶级和谐意识。要素说渐行渐远渐无书,而苏东坡说:“平生生死梦,三者无劣优;知君不再见,欲去且少留。”

——以主体论把握主体,才是真正的主体规定。以主体论把握主体,才是真正的主体规定。以主体为道,以范畴为名,这就是唯物史观的主体学。它的意义由对于《资本论》唯物史观原理的解析获得。而第一卷即在于集中书写“主体原理”(阶级者原理)。第一卷以主体原理决定经济的社会形态历史发生学的基本理论。《资本论》四卷是从经济的社会形态“阶级书写”的角度实施对唯物史观原理的具体化,包括阶级的主体规定(阶级者)原理、结构原理、事原理和认识原理。本研究作为系列研究写作的第一篇,主述主体原理。

——余下的研究(续文)将以此为基础,结合新时代社会主义的现实需求,深入解析《资本论》第二卷、第三卷、第四卷唯物史观原理的学说内容。

(二)

唯物史观作为“阶级者原理”来书写,它的一个极大好处即在于:醒悟主体,醒悟行动!唯物史观的阶级是大写的文明规划,即主体规定,于是有政治经济学批判的工作路线图:经济的社会形态→商品→资本→阶级。何谓主体?一言以蔽之,主体不能局限于为人而设计、为人而安排、为人而解放的哲学解说词,不能直接作为成员、路线斗争的一方或某一事项的活动承担者。尤应区分主体与主体的肉身条件。唯物史观的主体不是“肉身”“自我意识”“主观意志”“客观精神”“绝对理念”,而是历史行动的“对象主体”——阶级角色的“阶级者”。

【注:据此,唯物史观学说将主体提升为对象主体的意义全体规定。所谓对象主体,即对象之我、运动之我,如文化学的“身体之我”、哲学主体的“实体即主体”命题皆有这种意味。而在哲学界,主体术语作为科学事件的认知意义是黑格尔在亚里士多德、斯宾诺莎、笛卡尔、康德、费希特的基础上第一次予以集成化,并完成对其革命性涵义的确认。】

继而若没有研究对象,也就无须思维学的主体——如生产一般。物质资料生产的历史科学以主体把握“一”(对象的一即全体对象性规定)和历史世界运动的全体和全部;主体作为真理语言,于是诞生一门新学科——对象思维学。其意味着,历史科学事件在于以“对象主体”为统一认识和逻辑的工具,把握全体社会客体知识。

唯物史观原理在最高意义上指示着一个命题:生产即主体。所谓由主体而“社会”(社会的相互关系)、由主体而“结构”(生产结构、经济结构、社会结构)。这个主体在意义上应由全体对象性和整全概念的唯物史观“生产术语”去填充。政治经济学对象显而易见地锚定于唯物史观的主体领域。“一直以来,政治经济学都对鬼神学说持有极大的兴趣,并习惯用看不见的手或者其他幽灵来阐释经济发展的过程。这大概是因为经济发展过程本身就带有某种神秘的特性,在这一过程中,循环的交易和符号发展成了一种幽灵似的顽固存在。”([德]约瑟夫·福格尔:《资本的幽灵》,史世伟等译,北京:中国法制出版社,2014年,第1页)

(三)

解构主义者德里达沿着这种思路,把马克思的学说同样描绘成“思想碎片的复数”:德里达眼中的幽灵,是主体在现实世界的不在场或离场,是解构的工具。由于使幽灵意义局限于“思想主体”,“马克思在实质上好像与施蒂纳是一致的:人们必须制服幽灵,必须使幽灵终结。不一致之处在于这种终结的途径和最佳解决办法。”([法]德里达:《马克思的幽灵债务国家、哀悼活动和新国际》,何一译,北京:中国人民大学出版社,1999年,第186页)

这激起一种反对意见:“我们不难发现,第一代的西方马克思主义者在反对第二国际的理论失误时,都是在进行一种重大的理论逻辑矫正,即力图恢复被第二国际泯灭的马克思主义历史辩证法,特别是人类主体的实践能动性。在这一点上,他们的努力明显是具有重大合理性的。所以,葛兰西强调了发挥无产阶级意志的‘实践哲学’,卢卡奇突出了重视无产阶级意识的‘总体性’原则,而柯尔施则抓住了无产阶级革命的‘主客体辩证法’。当然,他们这种哲学努力后来又走到了另一个相反的错误偏向中去了。真理向前多走一步,就成了谬误。”(张一兵:《主体历史观与“无主体过程”论的二歧悖结析当代西方马克思主义社会历史理论中的内在逻辑冲突》,《福建论坛(人文社会科学版)》1994年第1期)

幽灵是“不在场的在场”。为了指出“幽灵主体”并非人——无论市民社会的个人或社会个人,在《<政治经济学批判>导言》中,马克思设法用生产主体(=劳动过程文明规划)涵容这种意义,或宁可将政治经济学对象(第二自然的幽灵主体)直接说明为“生产一般”。人仅仅是社会的成员主体,生产一般才是作为物质生产历史类型的政治经济学“幽灵性对象之知”。我生产故我在,乃是唯物主义人的存在动因说——所谓物质生产的工艺学(作为人的实践活动的主体观)。作为“一定社会发展阶段上的生产”和“社会个人的生产”,生产的历史类型学总是指示“一个合理的抽象”,亦即“这个一般,或者说,经过比较而抽出来的共同点,本身就是有许多组成部分的、分为不同规定的东西。”(《马克思恩格斯全集》第30卷,北京:人民出版社,1995年,第26页)

(四)

可见,生产一般根自物质生产对象,又与之不同。据此,必须基于对象思维学向度将政治经济学主体的总出发规定界定为“生产即主体”工作命题。根据马克思的表述,历史主体在不同时代具有截然不同的发展类型,但同样拥有一切时代的共同标志、共同规定,即生产一般乃是生产的一般规定性对特殊历史发展阶段的关系。说到底,生产一般作为历史科学的研究对象用语面目而出现。

【注:在历史研究中,生产方式和生产一般具有紧密的历史主体联系。正是由于不懂得生产一般作为“社会实践的主体理论”的工作意蕴,致使产生认识上的偏差:断定“把生产一般当作研究对象是错误的”;理由竟然是“将特定社会性质的生产放在人类社会的一般历史进程中来理解”并非生产一般术语所能涵盖的内容,生产一般被限定于抽象共性即“抽象的简单的范畴或者说一般范畴”,而所谓特定社会性质的生产也竟然是:“一定的‘社会体’即‘社会的主体’(例如雇佣工人)始终在各个生产部门组成的总体中活动着,形成类似于动植物机体一样的‘社会机体’。”(罗雄飞:《<政治经济学批判导言>是理解<资本论>的一把钥匙》,《马克思主义与现实》2020年第6期)】

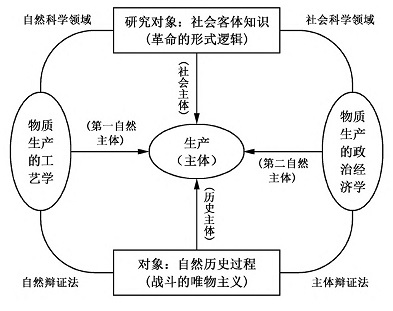

图1 唯物史观原理主体命题解析

作为物质资料生产的思维规定,同时是历史过程的产物形式,是“幽灵的谱系”对“谱系的幽灵”的运动承接。基于这一意义项,并且为了反映“社会主体矛盾”,马克思在匆匆结束《<政治经济学批判>导言》时,最终决定将经济的社会形态身体学的基本元素(组成主体社会的“各种相互关系”)确认为:(1)对象总关系——生产(唯物史观的对象主体),(2)生产一般的历史对象关系——生产力(生产资料)和生产关系,(3)生产一般的社会对象关系或社会有机体的身体构造组织——生产关系和交往关系、国家形式和意识形式同生产关系和交往关系的关系、法的关系以及家庭关系。经济的社会形态发生学理论的历史元素关系,整体见图1。

【注:图名或可界定为“唯物史观主体生产主体”,其落成研究对象的主体表达即生产一般。居于中央的是劳动过程文明规划(即主体),为历史规划、社会规划、工艺学规划、政治经济学理论所圜桥,复教泽环绕四周的诸种主体规定。】

(五)

每一时代生产方式均有自己的特征形态,与此同时,每一社会形态有着自身主体“独特的语言幽灵”。如果说共同体是人类最初发展形态的语言幽灵,那么相较而言,资本主义既然业已完成对共同体的瓦解任务,就在语言幽灵上体现为对“共同体主体”完全的反动性。在阿尔都塞看来,这就是结构和过程;阿尔都塞为此做出结论说,“马克思不是从人出发的,而是从人一定的社会经济时期出发的……马克思历史观中的决定因素不是虚无缥缈的人的本质或人的本性,不是抽象的人,甚至也不是具体的人,而是‘与经济基础合成一个整体的生产关系’”。(张一兵:《主体历史观与“无主体过程”论的二歧悖结析当代西方马克思主义社会历史理论中的内在逻辑冲突》,《福建论坛(人文社会科学版)》1994年第1期)

把社会形态和“生产方式”等同,继而赋予结构编码学的哲学意义,一般来说,即构成阿尔都塞的“杰出理论发现”。与黑格尔一味鼓吹“精神的幽灵现象学”不同,阿尔都塞坚持“结构主义幽灵”,并鼓吹“结构的幽灵现象学”。这或许是藏在阿尔都塞思想深处的认知错误。“阿尔都塞为什么是错的呢?资产阶级的范畴依据的是对象的物象空间,反之,阿尔都塞的范畴关注了社会实体空间。”(许光伟:《保卫<资本论>经济形态社会理论大纲》,北京:社会文献科学出版社,2014年,第50页)

错误是二重的:其一,以“科学的生产方式理论”驱离政治经济学研究的历史对象性,在保留经济科学性的同时而放弃了历史生成运动;“在说明马克思的生产方式理论这个问题上,阿尔都塞的观点正确而方法错误。”“阿尔都塞把生产运动合并在实体构造中……错误之处在于仿造康德的知识论,试图彻底划开对象和研究对象。”(许光伟:《保卫<资本论>经济形态社会理论大纲》,北京:社会文献科学出版社,2014年,第49页)

其二,以“再生产的语言幽灵学”转而对抗阶级科学的历史主体性,这次是相反的情形:方法正确而观点错误——在正确采用幽灵学方法进行研究的同时却陷入“生产关系决定生产力”的主体认知错误,导致即便是阿尔都塞本人,无论如何也不能够明白:“在一个声称以自由和平等为理想的社会,一部分人对另一部分人的统治是通过什么样的条件而不停地重新进行着自我再生产的?”(比岱:《请你重读阿尔都塞》,《国外理论动态》2013年第6期)

(六)

一般而言,唯物史观主体指示的是对象的历史和对象的结构的统一,作为主体逻辑,它支配着生产过程。对象的自然史和对象的社会史如何历史统一,是结构主义者不管怎样都无法解答并刻意回避的问题。为走出“阿尔都塞错误”,需要一个学理化的构图模式,即上述图1的由来。

经济的社会形态是社会形态的通史逻辑。然则,如果没有《政治经济学批判(六册计划)》和《资本论》艰苦卓绝的研究,即无法做到对唯物史观原理进行澄明化的理论表述。借助图1的学理阐释介入,可进一步发掘生产一般“语言幽灵”的深邃意义。的确如此,生产一般是马克思为历史科学特别创制的幽灵学的工作语言:作为物质资料生产对象思维学的总规定,它是主体范畴(运动内容),作为引出经济范畴(社会结构形式规定)之经济的社会形态“母知识”。此非日常语言所能捕捉也。故言其为语言幽灵,在于统辖幽灵、肉身、物象出场方式,在于越出普通语言学——统一绝对真理、相对真理和常识。据此而论,唯物史观主体在根本上是语言幽灵学的对象。由于不清楚“人因物质生产而生”和“人置身于物质生产的历史类型而得到幽灵主体”的对象统一关系,也就导致阿尔都塞将其混同于“幽灵性的结构”。

唯物史观原理揭示了对象主体的要义。在生产研究路线上,马克思最终寻求到了“商品两仪”(以手工时代引出机器时代的生产一般)。显然,它是幽灵主体的历史谱系结果,作为经济的社会形态商品社会的“历史主体”。在这种研究路线上,显现生产一般“三重语境”:一曰人类社会发展形态的对象思维学——共同体,二曰经济形态的生产一般——商品两仪(或曰商品对象性矛盾),三曰资本主义发展形态的再生产——资本两仪(或曰资本对象性矛盾)。

这里,商品两仪或成为共同体向再生产主体转折的历史中介,商品两仪因此同样是历史主体谱系学的幽灵主体。而一旦将生产一般从主体意义层级上移开,它便是作为知识概念来解读的抽象一般范畴。与之同时,若再将商品两仪归并为社会有机体的结构内容,它便是一个纯肉身的思想规定,“于是资产阶级关系就被乘机当作社会一般的颠扑不破的自然规律偷偷地塞了进来。这是整套手法的多少有意识的目的。”(《马克思恩格斯全集》第30卷,北京:人民出版社,1995年,第28页)

一言以蔽之,由“商品两仪历史类型”向“再生产历史类型”进发的对象主体:以价值规律(本身作为主体规律和经济规律的有机统一)为主体的历史成长轨迹,借以构筑商品历史世界的生产方式之事。其历史支架为“商品→货币→资本”,其认识支架为“幽灵实体→肉身社会形式→经济物象生活”。亦即,“在生产关系—交换关系I中,实体的结构是价值(形式)→剩余价值(形式),实际蕴涵是生产资本(生成)……在生产关系—交换关系Ⅱ中,实体的结构是资本(形式),实际蕴涵是产业资本(生成)……在生产关系—交换关系Ⅲ中,实体的结构是生产价格(形式),实际蕴涵的是社会竞争资本(生成规定),把握职能资本(竞争资本一般)对各种现实资本(竞争资本特殊、竞争资本个别)的工作关系,把握它们之间的交互作用的运动。”(许光伟:《保卫<资本论>经济形态社会理论大纲》,北京:社会文献科学出版社,2014年,第310页)

(七)

生产过程为主体圜桥教泽。在政治经济学批判指向上,马克思的生产一般具有幽灵主体和历史主体(幽灵主体的谱系学)双重意义。主体幽灵化阶级肉身、阶级肉身化经济肉身、经济肉身化市场物象,这是由生产一般所支配的,所以,“没有生产一般,也就没有一般的生产。”

【注:对这句话的解读有多种方式,如在规定上没有事的蕴涵式(历史世界的统一性)就没有事本身,乃至没有研究对象就没有对象,再如没有理论就没有实践,等等。又或许在马克思看来,生产一般乃是作为对黑格尔抽象唯心的“精神活动主体”术语的替换。为此,生产一般研究路线是从历史唯物主义的历史支架下降到实践场(生产过程)的认识支架。生产一般(主体的实践格局)蕴涵支配社会实践场理论功能的意指,它的落脚必然是范畴,从而是研究对象的直接基础。在事的科学感召下,其合并针对历史对象运动的“存在者之我(祖系,父系,孙系)”与针对社会存在构造的“存在之我(幽灵,肉身,物象)”。】

同时,理论总是实践蕴涵式:“生产也不只是特殊的生产,而始终是一定的社会体即社会的主体在或广或窄的由各生产部门组成的总体中活动着。科学的叙述对现实运动的关系……生产一般。特殊生产部门。生产的总体。”(《马克思恩格斯全集》第30卷,北京:人民出版社,1995年,第27页)

以物质生产孵化主体逻辑,以主体逻辑赋形资本逻辑。《资本论》中,商品两仪是生产一般双重意义规定的一个具体落实。由此,商品生产过程、商品两因素、商品社会的生产一般规定可以意义合流,组成统一的商品对象性即“历史商品”(商品两仪)。以此观之,生产一般是马克思发掘唯物史观主体规定的一个语言学努力。如上所述,其真正的意义是作为语言幽灵学的主体理论、主体范畴,以统领全部的经济范畴。

【注:像李嘉图这样的经济学家的思维痼疾就在于不懂得“生产一般的主体理论”的存在。“李嘉图所以有片面性,是因为他总想证明不同的经济范畴或关系同价值理论并不矛盾,而不是相反地从这个基础出发,去阐明这些范畴以及它们的表面上的矛盾,换句话说,去揭示这个基础本身的发展。”(《马克思恩格斯全集》第34卷,北京:人民出版社,2008年,第165页)以至于有马克思这样的议论:“把经济范畴按它们在历史上起决定作用的先后次序来排列是不行的、错误的。它们的次序倒是由它们在现代资产阶级社会中的相互关系决定的,这种关系同表现出来的它们的自然次序或者符合历史发展的次序恰好相反。问题不在于各种经济关系在不同社会形式的相继更替的序列中在历史上占有什么地位,更不在于它们在‘观念上’(蒲鲁东)(在关于历史运动的一个模糊的表象中)的顺序。而在于它们在现代资产阶级社会内部的结构。”(《马克思恩格斯全集》第30卷,北京:人民出版社,1995年,第49页)】

资本一般是针对生产一般的财产关系“社会主体”。也因为这个缘故,资本一般可以视为一项“标准的”社会客体知识。它具有客观结构和主观结构,管理主体范畴和经济范畴的结合;它作为主体运动序列,促进自身的由实践通往理论的行程——而这不过就是研究对象。

如此,马克思才有了关于如何研究“资本一般”的知识发现:“我要在本书研究的,是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系……问题本身并不在于资本主义生产的自然规律所引起的社会对抗的发展程度的高低。问题在于这些规律本身,在于这些以铁的必然性发生作用并且正在实现的趋势。工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的,只是后者未来的景象。”(《资本论》第1卷,北京:人民出版社,2014年,第8页)

他山之石

——依据《资本论》提供的唯物史观原理,主体——生产主体——是推动文明进程的基本力量。因此,社会主义现代化说到底是“主体现代化”。以“唯物史观主体”把握人类主体,要求既把握发展的肯定方面,也把握发展的否定方面,——这是马克思主义的整体方法。

【微信公号“贵州社会科学”:唯物史观主体与要素本位历史探赜】

相关链接:许光伟|现代化进程中的国家要素论——马克思主义主体规定研究

【文/许光伟,江西财经大学经济学院教授,博士生导师。本文为作者向红歌会网原创投稿。】