当农民工遭遇“机器换人”——技术与劳工的马克思主义分析

机器代替人力,大势所趋。工人们如何看待“机器换人”?下文通过对东莞等地工业自动化实施进程的追踪,探讨了技术升级的发生动因、对工人的影响以及工人的应对。

作者:黄瑜

来源《清华社会学评论》2020年第2期

摘要

近年来,全国各地掀起了“机器换人”的热潮。颇具争议的是,中国工人能在技术进步中得到什么样的好处?之前左翼社会学家就技术与劳工的关系有过两波争论,围绕技术进步必定惠及社会,还是说技术的好处取决于劳动者的争取。本文通过对广东东莞等地工业自动化的追踪,探讨技术升级的发生动因、对工人的影响及工人的应对。农民工由于工作不稳定、技能形成体系不完善,正面临被取代和去技术化的命运。且工人目前缺乏对技术的辩证理解,难以提出要分享技术红利的诉求。要让技术真正服务于社会,工人必须参与到技术决策中来,成为机器的主人。

关键词

工业自动化; 机器换人;马克思;劳工;

问题的提出

中国在2013年成为全球第一大机器人市场。工业自动化与机器人应用的步伐在“中国制造2025”计划颁布后加速,不仅浙江、江苏和广东等东南沿海地区出台政策大力推进产业升级,连江西和湖北等中部地区也出现了“机器换人”的热潮(聂洪辉、朱源,2017)。媒体也大力吹捧一些典型案例,如2015~2016年,东莞先后有两家“无人工厂”登上了报纸头条(黄少宏、靳延明,2015;余宝珠,2016),这两家手机代工厂成功获得市政府“机器换人”政策的补助,成为推动东莞“世界工厂”产业升级的样板。

鉴于以往工业自动化的发展主要由西方发达国家推动,中国当前的技术升级格外引人关注。颇具争议的是,中国工人能在技术进步中得到什么样的好处?国外关于技术与劳工的左翼社会学研究主要有两波:第一波研究关注1950~1980年自动化数控机床引入制造业后工会的角色。社会学家不满工会只关注利益分配,而放弃对生产所有权与管理权的争取。第二波研究始于2010年,人工智能的炒作使不少学者认为新技术能压缩劳动时间、延长人类的可自由支配时间,从而使社会自动跨入“后资本主义”时代。第二波学者对新技术的发展潜力寄予厚望,而不像第一波学者那样关注工人的组织与行动对利益共享的重要性。

目前中国的工业自动化才处于起步阶段,对工人的影响还有待观察。主流媒体热烈拥抱工业自动化,宣称智能制造“让生活更美好”“升级劳动者的‘饭碗’”“帮助人类超越自身的能力”等,认为借此东风,中国可以复制西方国家通过技术升级实现社会繁荣的道路(彭训文,2018;史亚娟,2017;央视网,2017)。但从另一方面来看,2010年以来不断发展的工人运动并没有把诉求延伸到对“机器人红利”的争取。因此,是技术进步必定惠及社会,还是说技术的好处取决于劳动者的争取,这一贯穿国外社会学界两波讨论的焦点,同样应成为中国自动化进程中劳工研究的重心。

本文通过对广东东莞等地工业自动化实施进程的追踪,探讨技术升级的发生动因、对工人的影响以及工人的应对。当前我国的工人群体以“半无产化”的农民工为主,工作不稳定、技能形成体系不完善使他们面临被取代和去技术化的命运。“技术红利替代人口红利”这一论述认为,今后社会财富将由机器而不是人工创造,且工人难以形成分享技术红利的诉求。要让技术为人民服务,必须破解“机器换人”的语境,重拾工人的主体性,才能争取技术所带来的利益。

技术与劳工的马克思主义分析(一)马克思对“机器换人”的解读

两波左翼社会学家的研究都从马克思主义的不同角度来分析技术升级对工人的影响,因此我们先总结一下马克思本人对“机器换人”的理解。

19世纪中期,工业革命开始普及大机器生产,这一过程引发了激烈的劳资冲突。在这一背景下,许多作品开始描绘“无人工厂”的蓝图(Benanav,2019)。英国数学家巴贝奇(Charles Babbage)撰写的《论机械和制造业的经济》(1832)提出将数学方法引入管理领域,以科学地管理大机器时代的劳动分工。美国作家茨勒(John Adolphus Etzler)出版了《触手可及的天堂:无须人力,只靠自然和机器》(1833)一书,描绘了一幅机器打造人类生活伊甸园的图景。物理学家尤尔(Andrew Ure)于1835年在谈到自动走锭精纺机时直接指出:“当资本迫使科学为自己服务时,它总是迫使劳动的反叛之手就范。”(马克思,2004:502)

马克思指出,资本家使用机器的目的有两方面,一是获取更多的剩余价值,二是更好地控制工人。关于第一点,马克思(2004:427)指出:“机器是要使商品便宜,是要缩短工人为自己花费的工作日部分,以便延长他无偿地给予资本家的工作日部分。机器是生产剩余价值的手段。”在英国工业革命中,蒸汽织机的出现使面纱的价格减半,80万织工因此被抛向街头。在资本主义的条件下,机器的本质是不变资本、死劳动,它不产生剩余价值,它的作用只是把原物料的价值转移到商品中去。而劳动力是可变资本、活劳动,它产生剩余价值,也是资本家的利润源泉。机器不创造剩余价值,但是会剥夺工人创造的价值,这就是马克思所谓的死劳动剥削活劳动的说法,与“技术红利替代人口红利”这一当代论述截然对立。

关于第二点,马克思描绘了大机器的出现如何引发劳动分工从主观到客观的分工原则转变。在工场手工业阶段,工人的职业带有半艺术性,工人是在利用工具,但是在自动化工厂中则是工人服侍机器。

一切资本主义生产既然不仅是劳动过程,而且同时是资本的增殖过程,因此都有一个共同点,即不是工人使用劳动条件,相反地,是劳动条件使用工人,不过这种颠倒只是随着机器的采用才取得了在技术上很明显的现实性……正如前面已经指出的那样,生产过程的智力同体力劳动相分离,智力变成资本支配劳动的权力,是在以机器为基础的大工业中完成的……科学、巨大的自然力、社会的群众性劳动都体现在机器体系中,并同机器体系一道构成“主人”的权力。(马克思,2004:487)

对单个工厂而言,使用机器能降低生产成本,从而在市场竞争中胜出。但对资本整体而言,技术变革会使资本的不变部分增长比可变部分更快。这个被马克思称为“资本的有机构成上升”的趋势造成的结果:一是出现过剩工人人口,二是社会平均利润率的下滑。利润率下滑对资本来说是致命的,轻则造成经济危机,重则甚至会导致资本主义的总崩溃。

虽然马克思认为资本主义大工业生产中机器与工人对立是不可调和的,但他并不是一个技术决定论者。首先,尽管利润率下滑是个“规律”,但也有各种起反作用的因素可以使矛盾得到缓和。另外,更重要的是马克思认为资本主义的掘墓人是无产阶级,而不是资产阶级自身。这意味着工人不能消极地坐等总崩溃的发生,而是要积极行动起来,改变生产资料所有制。只有在共产主义社会,工人成为生产资料的所有者的时候,先进的机器才能实现替代重复单调劳动的功能,使工人有更多闲暇时间来充实生活。他认为人类要从“必然王国”过渡到“自由王国”,工作日的缩短是根本条件,这要靠工人认清技术与资本的本质,并有意识地去争取自己的权益,而不是坐等分享技术红利。 (二)左翼社会学家对技术与劳工关系的研究 1.第一波争论:工会在工业自动化进程中应该争取什么?

马克思去世以后,技术与社会的关系并没有成为左翼社会学者讨论的主题。直到20世纪50年代中期,随着电子技术的发展,尤其是集成电路的普及推动了数控机床的应用与工业机器人的发明,离散制造生产才有了全面自动化的条件。这时,第一波左翼社会学家开始关注技术与劳工之间的关系,他们大多延伸了马克思关于机器与劳动力对立的观点,但关注的焦点是工人作为一个群体是如何应对技术升级的,落脚点是工会。当时,许多工会采取的是“掳获”机器态度,即工会欢迎工厂的技术升级,认为新机器能让工人享受工会提出的生活标准与工作条件,要做的只是将短期的失业阵痛降低(霍布斯鲍姆,2015)。

布雷弗曼(1979)可看作是工会“掳获”态度的吹哨人,常被认为是劳动过程理论的开山鼻祖。其经典著作《劳动与垄断资本:二十世纪中劳动的退化》至今仍居《每月评论》畅销书销量榜首。在该书中,布雷弗曼探讨了20世纪的两次技术革新——泰勒制的“科学管理”和自动化数控机床的应用——如何导致工人的技能退化。在20世纪初,福特汽车公司参考泰勒制的理念,运用“巴贝奇原则”,将劳动过程细碎化,使产品工时从由熟练工匠控制转为由管理层控制。“二战”后自动化数控机床的应用更把“概念”(concept)和“执行”(execution)的分离发展到极致。电子计算机技术的广泛应用使复杂的生产工艺能被编码,技能从熟练机工身上转移到外部的数控机床中。于是,工程师负责程序设计,工人只进行简单的按钮和上下料操作。

不过,布雷弗曼并没有追踪数控机床引入车间的具体过程,也没有详细描述技术的社会运行。这一不足由另一位社会学家戴维·F.诺布尔(2007)来弥补。诺布尔发现,当通用电气公司引入自动化机床时,尽管厂方宣称新技术可以减轻劳动强度,但工人——尤其是金属切削机工——却表达了强烈反对,以至于该技术花了十多年的时间才推广开来。这其中很重要的原因就是自动化技术存在两种路径选择:数值控制(numerical control,N/C)路线与记录—回放(record-playback)路线。前者是资本推崇的一种路径,它的目的是把机床刀具的运动记录抽象为数值信息,以实施机器对生产的控制。相反,后者是由工会主导的,该技术以机工动作的轨迹为内容,无需将生产技术抽象为数字,在关键的编程方法上仍严重依赖车间工人的干预。诺布尔认为两种路线将产生截然不同的社会后果:“如果说记录—回放系统是技术的复制者和扩大者,从而扩展了机械工的能力,那么数值控制系统则是技术的抽象合成者,它削弱了机械工的作用。”(诺布尔,2007:100)

美国工会后来也不得不直面“掳获”机器这一消极政策所造成的后果。1947~1960年,汽车工业的产出增加了50%,而就业人数下降了3%,自动化取代了16万工人的岗位。1953~1960年,电子制造业的产出增加了20%,而就业人数减少了10%。(诺布尔,2007)

日本在20世纪70年代推行生产自动化的时候,主流媒体和保守工会也用各种话语来宣扬自动化技术的合理性和必要性,为此,左翼工会展开了不屈不挠的斗争(Morris-Suzuki,1988)。日产汽车在70年代后半期开始大规模推广机器人技术,并宣布开展P3计划——“参与、产能、进步”(Participation,Productivity and Progress)来提高效率,宣布每年裁员3600人。为了笼络员工,保守工会许诺每年加薪10%。到了1981年,一位名叫Azuma的工会会员指出,因为自动化,工人加班被削减,收入相应减少了15%,所以加薪幅度只有10%是不够的。工会随即对Azuma进行恐吓甚至暴打,迫使Azuma及其支持者成立了一支左翼工会。他们向工人和公众披露自动化带来的负面影响,例如有心理压力的员工从80.8%增加到了98.0%。到了1984年,保守工会终于意识到自动化所带来的失业和工会力量削减等不良影响,开始积极维护工人利益,要求工会参与公司技术政策的制定。随后,工会制定协议要求厂方不能因技术升级而裁员,必须保障工人的身体和心理健康等。后来这一协议成为其他国家工会参照效仿的范例。但是,Morris-Suzuki认为,工会往往在厂方已经打算购买新设备的时候才下决定是拒绝还是接受,而此时其实已经别无选择,因为如果整个行业都在提高生产效率的话,单个工厂是无法逃避的。工人需要在新技术还未研发成功的时候就积极参与技术政策,这样才能让技术为工人服务。

第一波研究主要关注工会在自动化过程中的角色和态度。“二战”后,许多欧美国家左翼工会被政府打压,如美国为了应对在战后出现的轰轰烈烈的罢工潮,国会在1947年出台了劳资关系法(Labor-Management Relations Act,也被称为Taft-Hartley Act),在很大程度上收回了工人的工会组织权。除了对罢工设置种种限制之外,还要求工会必须支持企业改进生产力,声称这样才能换取工人工资的增长,但其结果使得工会拱手把技术决策权让给了资方(Kincheloe,2018)。布雷弗曼对美国工会的让步态度非常不满:

已加入工会的工人阶级,慑于资本主义生产的规模和复杂性,同时由于生产率急剧增长所提供的好处削弱了他们原来的革命动力,他们越来越丧失从资本家手中夺取对生产的控制权的意志和抱负,越来越把注意力转到对劳动在产品中应占的份额的讨价还价上去了……对生产方式的批判已让位于对作为一种分配方式的资本主义的批判。(Bettelheim,1974)

与西方国家工会的保守态度相反,中国工人在夺取了生产资料所有权后,展现了继续争取管理权的势头。法国学者夏尔·贝特兰在20世纪70年代初到中国工厂进行调研时观察到不少试图缩小体脑差别的例子。许多工厂组织了“三结合小组”,工人参加技术革新、工程师参加生产劳动、干部下车间。在北京针织总厂,技术人员为了提高效率改进了缝纫机,将剪裁衣袖和将衣袖缝到衣服上的操作一步完成,可是这却增加了劳动强度,因为女工必须同时用手拿着衣服,并用脚踩踏板,一天都得不到休息。后来是操作工人提出取消脚踏,成功地改进了机器。

关于技术与劳工的第一波研究关注工会在自动化进程中应该为工人争取什么权益,强调不应该狭隘地关注分配权,更应该极力争取所有权和管理权。同时,这些研究更指出,部分激进的工人致力于抗争,确实能让更多的同行觉醒,认识到资本主义生产中机器与工人对立的本质。 2.第二波争论:人工智能能否走向“后资本主义”?

关于自动化和人工智能等新技术的第二波研究在2010年后慢慢兴起,但讨论已不再围绕工人作为一个阶级和群体来立足,不再以工会为中心,而是把重点从“劳工”(labor)转移到“工作”(work),争论的焦点是新技术对未来工作的影响。进入20世纪80年代以后,全球生产网络(global production network)重整国际分工,促成生产外包,北方国家慢慢进入后工业化时代,南方国家主要发展劳动密集型产业,社会学家对制造业技术革新的关注也逐渐减退。直到2008年金融危机后,尤其是2010年后,多个国家纷纷拥抱“工业4.0”的理念,提出“再工业化”的口号,自动化技术又一次成为学界的讨论热点。科技社会学等学科也开始关注新技术如人工智能、大数据、物联网和机器人等给工人带来的影响。

可是,全球的劳动关系在新自由主义的长期渗透之下已进入“不稳定性”年代,工会的鼎盛时代早已远去,英美工会的会员率只有1980年的一半左右,工作出现零散化、碎片化的特征(孟泉、曹学兵,2019;姚建华、苏熠慧,2019)。在就业方面,学者达成的一个共识是,人工智能等技术在替换劳动力方面的趋势已经是不可阻挡的,需要讨论的是工作机会的消失对于劳动者来说意味着什么?据牛津大学马丁学院统计,美国有将近47%的工作将在今后20年内被自动化取代(Frey and Osborne,2017)。英国也面临着1500万工作岗位因新技术的引进而消失的局面(Holdane,2015)。

毫无疑问,工作不稳定及工人组织的松散会影响工人阶级对新技术红利的获取能力。但在不少左翼学者看来,人工智能等新技术自身有许多潜在优势,如能使人类脱离生产劳动,还能带来社会物质的极大丰富,是引领社会走向“后资本主义”的桥梁。布莱恩约弗森与麦卡菲(2014)的《第二次机器革命》与福特(2015)的《机器人时代》认为劳动者应提高自身的学习能力、与时俱进,而政府的职责是提供全民基本收入(Universal Basic Income,UBI)作为公民的生活津贴。到全面自动化来临的那天,机器人能代替人类进行生产,人类在不需要工作的情况下还能拥有收入进行社会消费。

第二波学者认为新技术自身能克服资本主义生产的危机,推动社会走向“后资本主义”(梅森,2017)、“加速主义”(Srnicek and Williams,2016)甚至是“全自动化奢华共产主义”(Bastani,2019)。他们的理论基础都源自马克思《1857~1858年经济学手稿》中的“机器论片段”(Pitts,2017),如“节约劳动时间等于增加自有时间,即增加使个人得到充分发展的时间,而个人的充分发展又作为最大的生产力反作用于劳动生产力。”(马克思、恩格斯,1998:107)

但其实第二波学者并没有遵循科学的马克思主义分析。首先,相对于《资本论》,马克思的《经济学手稿》还没有对资本主义的规律形成科学的系统分析,这也解释了为何这些当代学者在理解资本主义“总崩溃”时,不是基于《资本论》中资本的有机构成上升导致利润率下滑的趋势,而是认为自动化使得劳动价值论不起作用。他们认为,随着机器取代人力劳动,劳动时间作为商品交换价值这一基准会渐渐弱化。当劳动时间趋于归零的时候,马克思的劳动价值理论将不再起作用,这也是资本主义走向“总崩溃”的时刻。这些说法在国内也能听到回音,如中科院物理学家何祚庥院士认为:“未来将完全可以做到由机器人来生产机器人。也就是在发展的未来,活劳动所创造的剩余价值,将等于零。”(2016:966)因此,他反对传统政治经济学所认为的“消灭剥削”要靠阶级斗争的做法,认为当今实现共产主义只需技术革命即可。

其次,第二波学者即使引用了“机器论片段”,讨论的时候也脱离了原文的语境、断章取义,把马克思对未来“自由王国”的想象错判为当下的现实。如梅森认为,未来的工作大量基于信息技术、平台网络和大数据等,由于信息处理可以在数秒内完成,这样的“非物质劳动”能使人类的自由支配时间大大延长。另外,开源(open source)和大众协作编程(peer-to-peer production)更开辟了一条可以通过非雇佣劳动、非物质交换而创造价值的道路。

近年来,越来越多的实证研究否定了第二波社会学家的乐观主义看法,自动化、人工智能和平台经济等先进技术的引进并没有改善工人的劳动状况,反而使他们面临技能的两极分化(Tubaro et al.,2020;Krzywdzinski,2017)、“零工经济”的无保障(Shibata,2019)和程序员“996”长时间工作的普遍状况(梁萌,2019)。

总的来说,不像第一波学者那样看到工人组织和工人运动对技术发展轨迹的影响作用,第二波学者还局限于“唯生产力论”的框架,他们憧憬着一个无须通过斗争,无须改变生产所有制,单靠技术进步就能过渡到“后资本主义”的乌托邦(Spencer,2017;Benanav,2019)。

两波围绕工业自动化所展开的技术与劳工的讨论,对研究中国的“机器换人”都很有启示。第一波学者强调技术发展的方向性,指出自动数控机床技术发展的两种路径,强调工人如果不积极争取,技术升级的好处不会自动落在工人头上。这提醒我们要质疑为何在中国推广机器的应用大部分只有“换人”这一种发展轨迹。第二波讨论关注新技术如何在就业不稳定的年代推广,以及“后工业”“后资本主义”是不是我们应该拥抱的乌托邦,这有利于中国工人反思在技术升级背景下运动开展的方向。

但是这两波研究主要还是集中在北方国家,像中国这样的南方国家(Global South),工人群体以“半无产化”的农民工为主,基层工会参与技术决策的力量有待加强,那“机器换人”的进程是否会与北方国家不同?另一方面,西方工会日趋官僚化和保守化,已被诟病为扼杀工人的战斗力。鉴于近年来工人运动的发展,中国工人是否能积极参与行动、争取技术升级所带来的好处?目前,关于中国工业自动化的研究才刚刚开始,有少部分劳工研究学者开始关注新技术在大中小企业的不同应用方式(Butollo and Lüthje,2017;许怡、许辉,2019)、与供应链的关系(Sharif and Huang,2019b)及对劳动者技能提升机会的性别差异所造成的影响(邓韵雪、许怡,2019)。但是这些研究很少从劳动价值论出发对“机器换人”进行反思,也没有深究工人在这个过程中如何争取红利,因此本研究兼具及时性和重要性。

研究方法

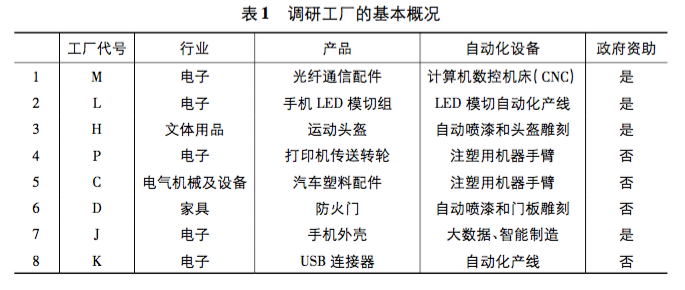

本文的数据主要来源于2015~2018年期间作者在广东东莞、广州和河南郑州进行的田野调查。首先,在2015~2016年,我通过追踪“机器换人”的相关政策,了解技术升级对劳资关系的影响。共调研采访了63人,包括:企业管理层、工人、政府官员、学者和社工机构工作人员等。2之后,我还到12个工厂进行了人类学的参与式观察,其中包括4个机器人和自动化装备企业、8个应用自动化设备的制造业工厂。这八个工厂生产的产品包括:手机显示屏模组、运动头盔、光纤设备组件、打印机齿轮(注塑)、汽车马达配件(注塑)和家具门板等(见表1),其中有四家工厂获得了东莞政府“机器换人”政策的资助。另外,我还多次参加广东珠三角地区举办的机器人和自动化研讨会以及展会,以更广泛地了解中国工业机器人的发展状况。

为了解全国其他城市“机器换人”的情况,2018年1月我在河南郑州某大型电子厂对10名工人和中层管理人员进行了访谈,同年8月在广州汽配城调研了8名工人。2018年暑期,我还参加了佛山某机器人培训学院举办的“机器人应用与维护”培训班,以了解班上其他农民工同学在技能升级方面所遇到的障碍。

东莞为何要推动“机器换人”? (一)“劳工荒”

2014年9月,《东莞市推进企业“机器换人”行动计划(2014~2016年)》(以下简称“机器换人”计划)开始实施,东莞市政府承诺在今后三年内,每年拿出2亿元,给符合条件的企业发放10%~15%的购机补贴。政策规定企业申请资助时必须符合“减员、增效、提质、保安全”四个目标。东莞市经济和信息化局的官员在接受采访时谈到,这四个目标对应的其实是政府想帮扶企业解决的两个主要问题:“劳工荒”和产业升级。

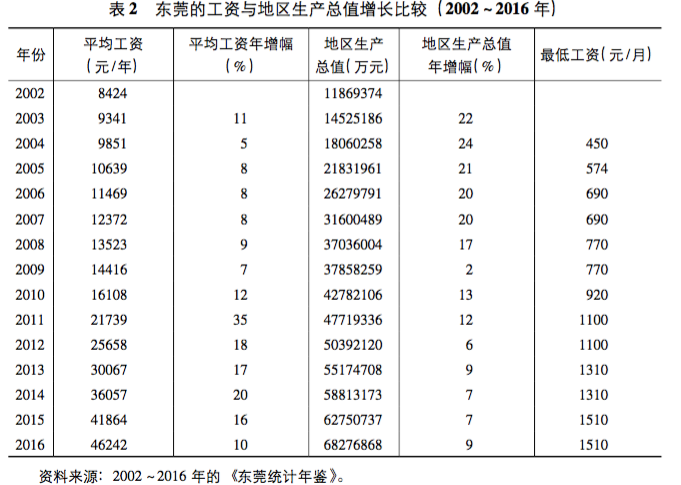

“机器换人”计划明确表示,要鼓励企业推动以“技术红利替代人口红利”,暗示今后经济增长的动力将来源于先进设备而不是劳动力。从2010年第四季度开始,中国劳动力市场的求人倍率一直高于1.0。到“机器换人”计划开始实施的2014年末,东莞的求人倍率高达1.35(陈鹏丽,2015)。在我的调研中,许多工厂也称引进自动化设备的主要原因是应对近年来日益上涨的劳动力成本。但是,如果仔细分析统计数据的话,我们会看到,其实东莞工人的工资并不像老板们所抱怨的那样涨得“太高”,2008年以后的工资增长其实是在弥补之前多年的工资增长停滞。东莞2009~2015年的年平均工资从14416元上升到41864元,平均增幅为18%,比地区生产总值平均8%的年增长要高。可是,再往前看的话,东莞2002~2008年的年平均工资只增长了8%,远低于21%的地区生产总值飙升(见表2)。而经国务院批准通过的《促进就业规划(2011~2015年)》要求:“最低工资标准年平均增长13%以上,绝大多数地区最低工资标准达到当地城镇从业人员平均工资40%以上。”东莞的最低工资标准实际上还达不到上述要求。2011~2015年,东莞的最低工资标准年增长率只有9%,只有当地城镇从业人员平均工资的34%。

对于“劳工荒”的解释,早期比较有影响力的是蔡昉(2011)所称的“刘易斯拐点”,他认为中国“人口红利”的消失是因为农村再没有多余的剩余劳动力向城市转移,这个拐点将在2015年出现。但其实翻看最近十年的数据,农民工的总量增速也不是一直下滑,而是出现反复波动。具体表现在2011~2015年,农民工总量增速持续回落,但2015~2017年有上升趋势,之后又回落和上升。更重要的是,农民工总量其实一直处于上升状态,从2011年的2.5亿上涨到2019年的2.9亿。

因此,农民工人数不断增长与工厂“劳工荒”之间的矛盾现象应该从农民工为何越来越难被制造业吸引来解释。其中一个因素是,制造业长期以来的恶劣工作条件,使许多工人开始转向新兴的平台经济。不过,虽然表面上从事外卖和快递等行业不用吸入车间油污,也不用像流水线工人那样重复单一劳动,但研究发现,平台经济里的所谓“自由”是掩盖在更隐蔽的控制之下的。平台用工不仅延续了许多劳动密集型工厂的管理手法,甚至还增加了“情感劳动”的需求,工人更面临缺乏社保和“打零工”等工作无保障的困境(陈龙,2020;孙萍,2019)。

对“劳工荒”更贴切的解释则应该从农民工的群体性组织力量增长这方面入手(Huang and Sharif ,2017;范璐璐、邓韵雪,2019)。2010年佛山本田汽配厂集体停工取得成功,厂方答应给工人的加薪幅度达32.4%~70%,并推动成立了真正代表工人和资方进行集体协商的工会(Chan,2013;汪建华、石文博,2014)。随后,全国各地都出现了工人运动的热潮,纷纷要求加薪和改善劳动权益。2011年国家开始实施《社会保险法》后,更有不少老工人要求厂方补足之前社保的欠费(陈志柔,2015)。与跳槽到服务业的“用脚投票”个体化反抗相比,群体性组织更具威慑力。我在调研中也频频听到许多老板对机器人“更听话”的描述。因此,可以说企业实施“机器换人”起到了解决用工缺口和削弱工人群体力量两方面的作用。 (二)产业升级

除了应对“劳工荒”,“机器换人”的第二个目的是实现“中国制造2025”框架下的产业升级。“技术红利替代人口红利”这一说法同样暗示今后要用先进制造业发展高端生产,从而替代劳动密集型的代工产业。东莞是名副其实的“世界工厂”,在占地仅2460平方公里的土地上,有超过8万家工厂(东莞市统计局,2016)。但其实该市的工业化历史并不长,在改革开放之前一直以“鱼米之乡”著称。在刚开始发展工业化时,政府没有遵循计划经济时期“独立自主、自力更生”的政策,而是靠吸引外资设立劳动密集型加工厂,错过了提高本土工业技术能力的机会。通过调研了解到,许多合资企业有明确的分工,中方负责人力资源,外方主管技术和设备,因此中方直接影响技术决策的可能性很小。

代工生产模式使东莞制造业易受世界经济波动的影响,在经济下行期间工厂或因接不到订单而倒闭,或被迫接受压价。在2008年金融危机期间,东莞的玩具行业基本垮台,有3500家倒闭,仅有几百家幸存。在实施“机器换人”计划的2014年,东莞第二轮“倒闭潮”袭来,至少4000家企业关门,且大多是电子厂(涂重航,2015)。

“中国制造2025”计划提出要通过技术升级带动产业链升级。但是,自主创新需要长年的规划和经验积累,对于地方政府来说,眼前更迫切的任务是要保证地区生产总值的增长,也就是起码要留住产业。在许多传统行业如服装和制鞋业已纷纷搬迁到内地甚至东南亚的情况下,东莞政府集中力量扶持电器、机械和电子等支柱产业,希望他们通过购买先进设备来提高竞争力。但调研发现,仅是使用自动化设备难以确保企业在全球价值链(global value train)的升级,一方面,提高产品的质量除了需要好的设备,更需要优秀的机工参与,而企业并不愿意加大对人才培养的投入;另一方面,企业想从代工厂蜕变为品牌供应商,还会因南北方国家之间不平等而受到许多打压(Sharif and Huang,2019b)。

“机器换人”对工人的影响 (一)为何“机器换人”容易推进?

据东莞官方公布数据,从2014年9月至2017年1月,“机器换人”专项资金所资助的项目已经减少用工19万人(黄颖川、傅鹏、李倩彤,2017)。而我所调研的四家工厂应用自动化设备前后用工对比的数据显示,同一条生产线的人力缩减最低67%,最高达85%。

企业减员如此“顺利”,和农民工“半无产化”的特征不无关系。在东莞近600万人口中,外来人口达400万,且绝大部分是农民工(东莞统计年鉴,2016)。农民工长期在城乡之间流动,其生产劳动在城市,可是劳动力再生产的大部分职能却只能在农村完成。作为“半无产化”群体,农民工具有收入低、离职率高、技能形成和社会保障不完善等特征,这些都可以被企业利用来为减员提供便利。

比如,“机器换人”在短期内会增加企业成本,因为按照《劳动合同法》规定,用人单位裁员必须向劳动者支付经济补偿金。但实际上,企业会动用各种招数来规避,其中最常见的办法就是不让工人加班。2015年,东莞的社会月平均工资是4062元,可是月最低工资只有1510元,只约占社会月平均工资的1/3。工人如果不加班,单靠基本工资根本无法生存。因此,老板要想逼工人“自动离职”,只需要减少甚至不让工人加班就行了。

另外,农民工的高离职率也为企业减员提供了便利。近年来,“短工化”趋势加剧,2000年起进入劳动力市场的农民工平均每份工作持续3.80年,而2008年起进入劳动力市场的农民工平均每份工作只持续1.40年(清华大学社会学系课题组,2013)。H厂生产运动头盔,从2010年开始就引进了自动化设备,而后仅是自行车头盔部门就已从240人锐减到120人。H厂经理认为企业因技术进化而实施裁员是一种“天赋人权”:“因为在中国有一个很特有的现象,就是人员流动率很高。那很高我就是遇缺不补、自然淘汰、去芜存菁,因为你一个企业来讲,你不可以因为你的进化,你没有人权,这是一个企业做事的一个基本社会责任。”显然,在这位经理看来,“天赋人权”中的“人”只包括企业主,而不包括工人;企业选择自然淘汰而不是主动裁员,就已经算尽到社会责任了。

农民工没有本地居民身份,所以不难理解为何东莞政府以“减员”而不是“保就业”为首要目标。为何“中国制造2025”计划没有针对产业升级对就业造成的潜在影响进行中长期的评估(Ernst,2018) 《北京青年报》的一篇社评非常尖锐地捅破了地方政府的如意算盘(邢理建,2016)。

“机器换人”地区的政府,无须为被换下来的外来员工承担再就业责任,数万、十数万甚至更多数量的外来员工黯然离开后,地方政府在治安、教育、医疗、住房等公共配套上的投入,亦得到大幅减轻。

尽管东莞的许多工人面临被机器取代的命运,但调研中遇到的大部分工人都没有表现出强烈的担忧。根据对广东省608家制造业企业调查数据的分析发现,绝大多数员工对“机器换人”持欢迎态度(孙中伟、邓韵雪,2020)。为何大部分员工没有危机感?一方面,这个调研囊括了大专和本科以上高学历员工,所以结果有些过于乐观;另一方面,“机器换人”是否能真正取代人工,也和具体的产业有关。在20世纪60年代发明工业机器人的时候,主要是针对汽车行业的喷漆、焊接等岗位,机器比较擅长完成标准化、重载型的工作。但是,珠三角地区比较迫切需要替代人工的电子零部件装配等岗位,由于产品为非标组件,作业需要动作灵巧,目前机器人仍不擅长。尽管中国工业机器人的销量已从2013年的3.7万台增长到2018年的13.3万台,但是相比8000多万的制造业农民工来说,还是沧海一粟。另外,我国的机器人密度目前只有97台/万人,处于世界第21位,远低于第一名韩国的710台/万人,今后还有很大的增长空间(IFR,2019)。目前国内的机器人集成商发展迅猛,主攻非标的生产项目,所以今后各个行业中人工被机器人取代的可能性越来越高。

技术的资本主义应用对于工人来说还是一个陌生的概念,“死劳动”剥削“活劳动”闻所未闻,耳熟能详的反而是“技术红利替代人口红利”,因此,我采访的工人大部分认为“机器换人”代表着时代的进步。我在调研初期认识了在东莞某电子厂打工的河南籍农民工吴晓,他这样评价“机器换人”:

就像我们种田一样,开始不是机械全是人种,一百个人种的,不够一百个人吃。但是后来,两个人种的,就够一百个人吃的。现在我们大部分人都没有在种田,但是我们有饭吃……可能要很少部分的人来工作,但是,它产生的效益能够养活更多的人。

细看,吴晓的解读暴露出一个可能连他自己都没有思考过的问题:农业机械化以后,为何农户能养活一百个城里人,却养不活自己一家人?他在大力夸奖机器的进步性时,却忘了自己为何不得不抛下出生不久的小孩,背井离乡、不远万里来到城市打工谋生。很明显,生产力的提高并不直接带来收入的提升。

有些工人也会希望能分享“机器人红利”。有一次,我和一些工人一起探讨这个话题,当他们得知政府的政策后,便追问:“为何政府不补贴因为‘机器换人’而下岗的工人?”后来,我回访政府官员的时候,把工人的诉求转告给他们,得到的答复是:

英国工业革命,工人失业,也会砸机器。他们有点失落是很正常的……长江后浪推前浪……你不能抱怨这个社会,只能看自己如何来适应它,然后看如何提升自己……现在上访的,是因为欠薪、老板跑的,还没有听过是“机器换人”换下来的。

政府官员如此理解,恰恰反映了当前工人在“工业4.0”中的声音缺失。当工人内化“技术决定论”时,就难以积极行动起来,争取技术所带来的利益。本来,如诺布尔所述,工业机器人有两种应用路径,“机器换人”和“人机协作”。后者不以替换工人为目的,更着重于延展工人的双臂,协助工人一起做更复杂的工作。但是,因为工人在技术决策中的角色缺失,所以我调研的工人大多处于被“换人”的境地。 (二)“机器换人”能否直接带来技能提升?

我调研的八个工厂中,有三个厂在技术升级之前需要技能工人,包括M厂光纤金属配件的数控机床加工、H厂的运动头盔外壳切割和D厂的家具门板生产。其余五个厂均为电子厂,升级之前是流水线式的装配工作,升级后继续留任的工人改为上下料,工作内容在自动化前后都不太需要技能。前三个厂中,技能形成需要较长时间,所以工人趋向老龄化,老师傅的工资比较高,如家具厂的木匠工资在6000~8000元之间,CNC技术工人工资在6000元以上,手工切割头盔的师傅工资为5000元,均高于社平工资。除了工资高以外,近年来珠三角地区出现了不少老工人争取社保补缴的抗争,如台资裕元鞋厂4万人参与了延续十余天的停工,最终迫使厂方补足未足额缴纳的社保费用(陈志柔,2015)。

“机器换人”是否能提升劳动者的技能呢?自动化后确实需要新的技能工人,目前许多制造业工厂买了机器人后才发现急缺机器人调试工程师和维护工程师。可是,由于农民工的流动性大,再加上大多数老板只看重眼前利益,所以基本上不会花时间和金钱把一线工人培训成为掌握基本编程技能的工程师,而是倾向于从外面招高职或本科毕业生。

对于大部分熟练工人来说,自动化后一个很明显的后果就是失去了对劳动组织和分工的控制。以H厂的头盔外壳切割为例,之前手工切割至少需要六个月的技能养成,使用机器臂后,工人三天就可以上岗了。调研中无论是引进机械手还是数控机床的车间,工资的计算都从计件改为计时,这其中的原因很明显,因为生产的快慢不再由工人的熟练程度或者工作积极性所决定,而是由机台的标准工时(cycle time)所预设。某电子厂的工人认识到:“之前是人控制机器,人可以按照自己的节奏来干活,之后就变成机器控制人了。”这意味着工人不仅无法通过“赶工游戏”来体现自己的自主性,连使用“弱者的武器”进行消极怠工也变得十分困难(布若威,2008)。

我在调研中遇到的唯一一个自动化带来技能提升的例子,发生在生产高端光纤通信零部件的M厂。周总之前在北方的一个煤矿机械厂工作了十多年,直到1997年国企下岗潮,他只身南下广东,进入一家外企当工程师。到2013年,他创办了M厂,主要业务为通过电脑数控机床(CNC)加工高精度的金属零部件。该厂的产品属小批量生产,形状不规则,精度要求很高,所以非常需要工人参与到生产工艺的开发当中。

受之前在国企工作的经验启发,周总在厂里创办了学徒制。他认为工人的技能培养非常重要:“设备谁都可以去买,但工艺要开发。一个是硬件,一个是软件。”工人刚进厂就会被问是愿意做学徒还是操作员,学徒的工资是月薪,起薪只有2000元,但是3个月后可以升到2500元,再后面到3000元,以此类推,而操作员一般每月工资是2800元。学徒工资可能一开始比操作员低,但是可以爬楼梯,有上升空间。学徒后面是三级技术员(工资4000元)、二级技术员(工资5000元)、一级技术员(工资6000元)再到工程师(工资8000元)。

M厂是我所调研的八个制造业工厂当中,唯一一个有意识地培养工人技能的例子,大多数农民工根本没有技能提升的机会。我所遇到的一个极端的例子是,某电子厂的五金冲压工,在厂里干了21年仍是普工,每月只有3000元工资,退休时带回老家的是两根因工伤被冲断的手指和没买够年限的养老保险。

因此,M厂有意识地培养技术工匠的做法在东莞这个主要以代工生产为主的城市是个特例。由于其他七家工厂尤其是电子行业的零配件供应商(L、P、J、K厂)主要走量产的路线,产品比较标准化,不太需要对产品进行研发,所以并没有培养技术工人的意愿。相比之下,M厂的产品是金属配件,形状不规则,且精度要求高,所以必须培养技术工人参与生产工艺的设计。由此,我们看到自动化自身的悖论,一方面使得很多熟练技工去技术化,但另一方面精度高、非标准化的产品又需要有经验的工人来参与一线生产(Hounshell,1984;温契斯特,2019)。

“中国制造2025”计划提出要发展先进制造业的目标,而最迫切的任务是要完成核心零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础(“工业四基”)的突破。其中最大的短板是人才的短缺,除了需要掌握理论知识、主攻研发的科技人才,更需要扎根车间一线、具备丰富技能经验的技术工人参与生产工艺的开发。因为物质世界的复杂性使得生产难以简化为抽象的数字信息,只有依靠熟练机工才能随机应变(Shaiken,1984;Vallas,1993)。本辑陈龙和韩玥(2020)的文章也表明,在服务业中,外卖骑手不仅是数据平台的使用者,更是数据的生产者。他们通过自身经验,不断对送餐路线进行优化,从而使导航地图的精准度从社区延伸到楼宇单元的级别。在工厂中,工人的实际经验更是自动化进程中至关重要的部分。Shaiken等(1986)认为让机工参与CNC编程是必要的,他举了一个车间调研的例子:金属技工要在铝条上的固定位置钻两个孔,因为钻孔时的高温会使铝条膨胀,所以冷却以后两孔之间的距离就会收缩。这需要机工有丰富的经验,才能预计热胀冷缩所带来的误差。我在佛山参加了一个工业机器人培训班,其中一位老师指出,目前大专院校相关专业学生只通过机器人建模仿真进行实训,缺乏一线车间生产锻炼的经验,因此设计的软件容易制造废品。他以金属电热水壶的打磨为例,说道:

院校教学不需要节拍,但是我们给终端客户做,第一要求就是节拍,新砂轮的切削力大,所以刚开始转速要慢一点。到后面磨了20个、100个产品之后,切削力就不足了,靠什么弥补呢?必须提高节拍,加转速。这里面牵涉到的东西太多了,要想把打磨的东西彻底搞明白,并非一两个月能全部搞定的。

一直以来,我国制造业主要依赖“人口红利”,企业追求短期效益,不愿意投入资金培训工人。据全国总工会报道,2017年我国的产业工人队伍中高级技工占比仅为5%,与发达国家40%以上的数据相差甚远(李守镇,2017)。有学者指出,技术工人的短缺会给“智能制造”的发展造成障碍(Ernst,2018)。《制造业人才发展规划指南》指出,我国高档数控机床和机器人领域人才缺口将达300万,这里最缺的是既懂得编程技术,又具备一线生产工艺开发经验的人才。

国家在推动“中国制造2025”计划的时候,也在宣扬“工匠精神”。纪录片《大国工匠》从2015年“五一”劳动节开播至今,因为观众好评如潮,到2019年已经播放了八季。但我们也发现,“大国工匠”鲜有从民营企业中培养出来的,而国企的人才培养制度,很大程度上仍受益于计划经济时期残留的遗产,包括以“八级工”制度为代表的职业技能认证体系和以单位制稳定就业为前提的“师徒制”培养体系(王星,2014)。农民工吴晓(2016)在2003年初中毕业后到东莞打工,他通过自学掌握了模具设计技术,甚至解决了总工程师都无法解决的问题,为工厂赢得大量订单。可他却因工厂缺乏相应的晋升制度而无法进入设计部门,最终还因为在车间里日夜钻研吸入大量苯,患上白血病。他在阅读贝特兰的书之后发出慨叹:“不是工人不愿意提升自己,是工厂的制度决定了工人只能停留在底层。” (三)工人行动的例子

即便不少工人对“机器换人”抱有怀疑甚至不满的态度,能采取集体行动的工人还是很罕见的。我在调研中遇到过两个集体性的劳资纠纷案例,都是技能工人带头的:一是家具厂老师傅为抗议减薪而发动的一个小型停工活动,二是汽配工人通过工会抵制技术工津贴的取消,从中可以看到工人参与技术决策的难度。

第一个例子发生在位于东莞的家具厂D厂,该厂出现了老工人对自动化的抗议。D厂是一家民营企业,专营家具门板。2008年全球经济危机后,房地产市场不景气,于是老板决定进军高端防火门市场。因为防火门内嵌有害物质石棉,所以自动化的需求迫在眉睫。

2011年,老板开始引进自动化和半自动化设备,包括自动贴片机、雕刻机和喷漆系统。在这之前,压板班的老工人按件计酬,每月平均工资是6000多元,但是自动雕刻机的引进使生产效率大大提高,第一个月老师傅的工资一下涨到8000多元。老板着急了,马上决定降低老师傅的工价,同时开始大量在外面招年轻工人,新工人每月的工资只有3000多元。老板的做法激怒了压板班的班长,他的车间大部分员工已经工作四年以上,有些还是建厂元老,所以老工人之间异常团结。而厂里虽然没有建立规范的师徒传承制,但在家具行业,手艺人还是居于德高望重的地位,所以年轻员工对老师傅都倍加尊敬。班长和员工开了个紧急会议,大家一致决定要发动罢工,给老板一点颜色看看。

第二天早上,压板班的新老工人都上班打卡,可是谁也没有开工。过了两小时,老板过来喊道:“你做不做,你不做就拉倒。你要是走,我今天就给你结工资。”老板嚣张的态度令工人又怒又恨,但更多的则是意外。因为一直以来,老师傅凭借自己的手艺,自认是厂里的顶梁柱,每年谈工资老板都让步三分。没想到,引进自动化设备以后,他们的技艺已经变得可有可无。当时,许多老员工已经四五十岁,虽然吞不下这口气想立刻辞职,可是想想这个年龄还能上哪找到工作?也就一下屈服,回去上班了,参与停工的人还每人罚款100元。之后,在周会上,老板会反复喊口号:“多你一个不多,少你一个不少。”

第二个例子发生在位于广州市的日资汽配厂T厂,该厂主要生产汽车座椅骨架。2011~2012年,工厂开始引进工业机器人进行焊接工作。当时使用机器人的原因是焊工的工资较高,因为该企业有工会和集体协商制度,所以每年都会与厂方协议加工资。一个老工人如果干十年以上,工资能达到两个新员工的水平。引进机器人后,厂里开始下文件要让焊工转普工岗。许多焊工闹情绪,因为这意味着他们每月比普工多拿的350元焊工津贴要被取消。由于焊工津贴是加在底薪上面的,所以也直接影响到加班费和其他福利。

然而,因为有集体协商制度,厂里的重大决定必须得到员工的同意才能执行。当高层给各部门发邮件,要求大家签名同意时,很多工人都不同意,一直闹。他们坚持:“我以焊工进来,不是我不烧焊。”可是,工人也知道很难再把行动升级,因为每条生产线前后两端还有过道都装了摄像头,防止员工搞破坏。一旦有任何风吹草动,管理层就会马上制止。最后,工会在劳资两边斡旋了一年多,才令双方各让一步,达成的方案是,烧焊的保留津贴250~300元,不烧焊的也有120元。

但是,这不能算是一个长远的胜利。大家都知道,未来的处境会更艰难。厂里的人员已经从1000多人减到700余人,新招进来的员工多是劳务派遣工、临时工和暑期工。而老员工也因公司的“通过合理化改善减低工时/作业员”方案面临协商离职。不过,尽管企业保证老工人可以拿到n+1的经济补偿金,很多人也不买账。他们知道由于已经签了无固定期限合同,如果强行解约的话,要按每满一年2个月的标准赔偿。

从上述分析我们可以看到,“机器换人”对技能工人所造成的“去技术化”效应是十分明显的,能有所反应的工人只占少数。上述两个例子表明,工人的行动充其量是防御性(defensive)的,而远非进取型(proactive)(Chan,2014)。陈敬慈(Chris Chan)认为在经济上行期,工人自信心增加,敢于发动“进取型”运动,以期得到更好的工资和劳动条件。而在经济衰退期,工人的行动更倾向于“防御性”的,只能争取保持现有的福利水平。蔡禾也有类似的分类标准,把农民工的利益诉求分为“底线型”和“增长型”。两位学者都认为2010年广东南海本田汽配厂的罢工事件标志着工人的行动从防御性转为进取型,强调“集体行动”在其中扮演的角色。我的研究揭示,决定工人行动类型的因素,除了经济发展情况和集体行动以外,还有工人对资本的理解是否透彻。在第一波关于自动化的研究中,西方工会至少会为工人提出“增长型”利益诉求,争取更高的福利和就业保障。但是,对于中国的农民工来说,由于之前一直从事劳动密集型生产,突然来袭的“机器换人”使得工人看不清机器作为资本化身的本质。而许多技能工人更清楚看见的是他们在技术升级后逐步被淘汰,降级成为普工。“机器人红利”的话语使得他们以为工厂的高利润是机器创造的,而不是工人创造的,因此难以提出分更大蛋糕的诉求。

结语

东莞“世界工厂”由于受经济危机的影响,代工模式的利润被挤压,在用工成本不断上涨和产业升级的驱动下,政府大力推动“机器换人”计划。当农民工遭遇“机器换人”,由于工作不稳定和技能培养体系不完善,他们正面临被机器取代的命运。企业推进“机器换人”没有遇到大的人事方面的障碍,是因为农民工的离职率高,企业可以钻空子,规避经济补偿金,实现减员的便利。同时,许多老工人面临“去技术化”的危机。和西方第一波自动化进程中的产业工人相比,中国农民工确实因缺乏系统的组织而难以分享技术红利。但我们也要辩证地看待“农民工”这一身份,尤其是在西方工会日渐妥协且压制工人战斗力的背景下,中国工人在最近十年已表现出可喜的“进取型”行动趋势。

但为何农民工尚未延续之前的行动力,对分享技术红利提出广泛诉求呢?很大程度上是因为工人目前缺乏对技术与资本的辩证理解,难以看清“死劳动”剥削“活劳动”的本质,也无法强调产业升级离不开技术工人对生产工艺开发的参与。调研中仅有的两个抗争的例子说明,工人的行动是保守“防御性”的,并没有要求更高工资,更不用说争取工作时间的缩短甚至是技术发展路径的选择了。

事实证明,技术升级并不能自动带来劳动的升级,“后资本主义”寄希望于人工智能导致资本主义走向“总崩溃”,表面上这为工人指明了美好的未来,但实际上,这种糖衣炮弹起的是消解工人抗争性的作用。左翼学者要真正成为“有机知识分子”,必须重新回归马克思主义,分析技术与劳工之间的辩证关系。“机器换人”不应该势不可当,工人也不应该仅仅作出“防御性”反应。要让技术真正服务于社会,自主创新是必由之路,但前提是工人必须参与到技术决策中来,成为机器的主人。

参考文献