郭松民:电影《1921》选角为什么会引起争议?

01

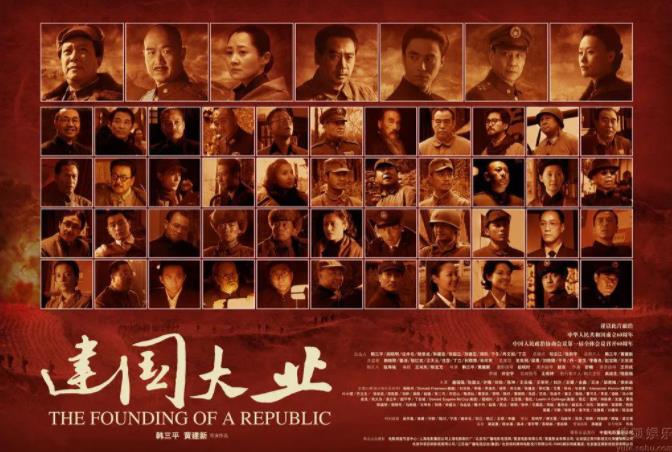

2009年拍摄《建国大业》,开了一个很不好的先例,即为了赢得市场,以所谓“全明星阵容”为噱头,把严肃庄重、慷慨悲歌的建国大业戏谑化了。

片面追求“全明星阵容”,使角色和明星的关系出现了倒置——不是明星为角色服务,而是角色为明星服务,以至于观众在观影的时候,甚至会忽略了明星扮演的究竟是谁,而只是津津乐道于哪位明星更酷、更帅,哪位明星戏份重,哪位明星仅仅露了一下脸。

这样做的结果是,影片成了娱乐明星对历史人物的模仿秀,无论是德高望重的开国元勋,还是闻名遐迩的民主人士,都成了明星做秀的一个符号,失去了应有的尊严,相应地,历史也失去了应有的厚重感,变成了一片轻飘飘的羽毛。

以《建国大业》为转折点,重大革命历史题材影片“制作”出现了这样的趋势:对票房的追求压倒了对历史的敬畏,或者说,没有做到在保持对历史敬畏的前提下追求票房,这一点,在2017年的《建军大业》、2019年的《决胜时刻》中,都表现得十分明显。

和有着深厚宗教信仰传统的西方不同,中国人的精神根基是历史,甚至可以说,历史才是中国人的信仰!历史题材影片失去了对历史的敬畏,会产生什么样的社会效果?

这,应该是不难想见的。

02

在中国共产党百年华诞即将来临的时候,讲述建党历史的《1921》,绝不是一部普通的商业电影,而带有国家仪式、政治仪式的性质,是一部献礼片!

为什么叫献礼片?向谁献礼?

答案是显而易见的:向党献礼,向建党的革命先辈献礼,向共和国和人民献礼!

献礼,作为一种仪式,最关键的要素在于严肃和真诚,绝不能轻佻和随意,否则就会变成对献礼对象的调笑、嘲弄、甚至解构。

历史是延续的。献礼仪式并不是凭空而来的,如果溯源的话,甚至可以追溯到古老的祭祀仪式。

这些年,随着传统文化的兴起,很多人都听说过这样一句话:“国之大事,在祀与戎!”

但是,这句话究竟是什么意思?是在什么语境下说的?为什么要这样说?知道的人可能就不太多了。

“国之大事,在祀与戎”出自《左传·成公·成公十三年》,这里祀是祭祖仪式,戎是出征前的祭社仪式,这些仪式,都被视为国家大事。

根据记载,祭祀仪式的一个重要程序是分享祭品,以象征祭祀者与祭祀对象的沟通与关联,没有祭品分享的程序就不是完整的祭祀活动。

这句话的背景是,成公和诸侯朝觐周简王,准备跟从刘康公、成肃公会合晋厉公进攻秦国。但成肃公在社神庙接受祭肉的时候,态度随意,不恭敬,刘康公见状大不以为然,发一番议论,其中分量最重的几句话是:

“国之大事,在祀与戎,祀有执膰,戎有受脤,神之大节也。今成子惰,弃其命矣,其不反乎?”

翻译一下就是:

“祭祀是国家大事。祭祀有分祭肉之礼,战争有受祭肉之礼,这是和神灵交往的大节。现在成肃公表现出懒惰不恭敬,背弃天命,恐怕回不来了吧?!”

由此可见,在古代,祭祀-献礼时的态度是不是真诚,被认为生死攸关。

如果我们穿透包裹着刘康公这一判断的“迷信”薄雾,就不难发现,他所要求的,无非是祭祀者要尊重“自身(社稷)存在的神圣性”——如果你自己都认为自己的历史、祖先乃至江山社稷都没有什么神圣性,是可有可无,不值得尊重的,那确实也就距离败亡不远了。

03

回过头来再谈类似《1921》这样的献礼片,这类作品在今天功能究竟为何?

概括起来无非两点:

第一,表达对革命先辈的敬意;

第二,让今天的人们重温革命先辈的业绩,继承他们的事业并发扬光大!

换句话说,《1921》也是要和建党的革命先辈们分享的。

这就要求制作《1921》时,必须像对待“国之大事”那样,怀着真诚和虔敬的心情,否则的话,“弃其命矣,其不反乎?”

这种“献礼”仪式的意义,毛主席1945年在《论联合政府》中高度概括为一句话:

“成千成万的先烈,为着人民的利益,在我们的前头英勇地牺牲了,让我们高举起他们的旗帜,踏着他们的血迹前进吧!”

最近,《1921》的官宣公布了一些重要历史人物的选角,结果立即引发剧烈争议,民间舆论尤其对饰演少年毛泽东的一枚“小鲜肉”颇多非议,主要理由一是认为气质不吻合,二是认为他曾有劣迹。

那么,反对的声音是不是一种求全责备,无事生非呢?我认为不是。

对照前述的分析,这恰恰意味着人民群众对革命领袖朴素真诚的情感、对建党历史神圣性的高度认同与影片制作者戏谑轻佻的态度构成了尖锐矛盾!

这是一个值得深思的现象,更是一个亟待解决的问题。

【郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号 “独立评论员郭松民”,授权红歌会网发布】