贺雪峰:小事不出村与枫桥经验

一、

“枫桥经验”的典型特点是:“小事不出村,大事不出镇,矛盾不上交,就地化解”。“枫桥经验”是中国基层治理的一面旗帜,到目前仍然是基层治理中的重要经验,且被中央所推广。

“枫桥经验”中最为关键的是“矛盾不上交,就地化解”,从而达到“小事不出村,大事不出乡镇”,“小事不出村”是结果,而不是不允许小事出村,如果小事在村内化解不了,就成了大事,就要到乡镇,到乡镇再解决也没有问题。即使“大事不出镇”也仍然只是结果,而不是不计代价不讲条件地不允许大事出乡镇。有些事情非得出乡镇,且只有出了乡镇才更可能解决,也就可以出乡镇。只不过一个地方基层治理有效,各种矛盾纠纷解决得好,绝大多数小事都不出村,绝大多数大事都不出乡镇,这是必然结果。要达到这个结果的办法就是“矛盾不上交,就地化解”,“就地化解”是一种态度,是一种方法,而不是结果,无法就地化解的就移送到上级去解决。“矛盾不上交”,凡是能在村庄解决的,就在村庄解决,不随意将矛盾推到上级去解决,这也是一种态度和方法,而不是刻意追求的结果,更不能通过结果来反推态度与方法。

村庄中一定会发生各种矛盾,出现各种小事,没有矛盾和大小事的村庄是不存在的,也是不正常的。村庄是熟人社会,矛盾化解,化解的往往不是一个一个的矛盾,而是一类一类的矛盾,化解一个矛盾就是为解决一类矛盾提供办法,立下规矩,矛盾解决了,大小事情自然也就理顺了。因此,村庄熟人社会中,矛盾解决本身包含着深刻的规则之治的含义,这个规则是熟人社会中具有共识的情理法力。也正是在解决矛盾的过程中,村干部增进了对群众的理解,真正介入到群众生活中,发现了群众中的积极分子,与群众建立起深厚感情,掌握了群众工作方法,形成了具有村庄共识的规范,也形成了村庄的政治,在这样村庄共识下面,矛盾自然就少,有矛盾也容易化解,小事也自然就不会出村了。

也就是说,“枫桥经验”的根本是矛盾就地化解,村干部要直面矛盾,介入矛盾,处理矛盾,善于利用村庄政治资源来解决矛盾,正是通过解决一个又一个矛盾来立下一类又一类规矩,形成村庄中强大的如何化解矛盾的共识,形成村庄政治,村庄中的各种矛盾自然容易化解,小事自然也就不会出村了。“小事不出村”是“矛盾就地化解”自然而然的结果。村干部在化解矛盾时,绝对不能为了让小事不出村,而不讲原则,不讲规矩,甚至人民内部矛盾人民币解决,如此的结果就是越闹越得好处,矛盾越来越多,小事变成大事了。

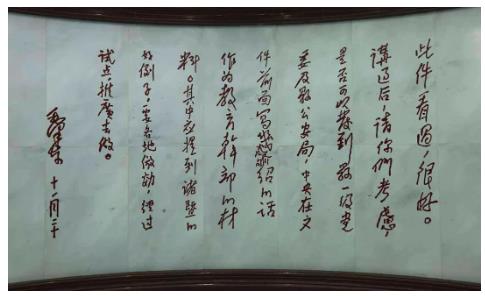

1963年毛泽东主席对学习推广“枫桥经验”作出的批示

二、

全国都在学习“枫桥经验”,貌似“枫桥经验”的两个典型,一个是网格化管理,一个是市长热线下乡,值得讨论。

“网格化管理”就是通过划分网格,在网格中安排网格员,由网格员对网格各种情况进行了解,将各种问题上报,上级再将网格员上报问题形成工单,下派到相关人员进行问题解决。

网格员对网格情况十分熟悉,具有发现问题的责任,网格员就可以在最短时间最便利地发现问题,将发现问题上报,问题迅速解决,基层治理有效。最快地发现问题,迅速地解决问题,矛盾化解在萌芽状态,小事自然就不出村了。

对于农村来讲,“网格化管理”的问题在于,网格员与村组干部基本上是同构的,且网格员发现问题却不解决问题,解决问题又主要靠村组干部,村组干部和网格员的考核主要依据问题是否及时解决,而不计解决问题的成本和产生问题的责任,结果就是,问题只能一个一个解决,无法达到通过解决一个问题、化解一个矛盾来形成一类规矩、建立村庄共识的效果。

市长热线下线,由村民打市长热线提出诉求,市长热线下派工单到村组干部,村组干部解决问题回应村民诉求。市长热线依据村民对村组干部回应诉求的满意度和问题解决率,对村组干部工作进行考核,结果就是,村庄熟人社会中的矛盾都要经过市长热线这个村庄以外的中介来督促和介入,村组干部工作首先不是为了解决村庄矛盾而是为了满足市长热线考核要求,结果就是村庄治理的主体性丧失了,各种不合理的虚假诉求增加了,村庄矛盾的解决、村民诉求的满足成为一件又一件的私人事务,不能产生举一反三形成村庄共识的效果。反过来,提出诉求村民完全可以借市长热线对村组干部回应诉求满意度的考核,提出不合理要求,从而形成村庄中的不良示范。

在村庄中,无论是“网格化管理”还是“市长热线下乡”,都是与“枫桥经验”无关的,甚至其逻辑是正好相反的,因为“枫桥经验”的核心是通过“矛盾化解”来形成村庄的规矩与共识,解决了矛盾,小事自然就不出村了。“枫桥经验”不是要回避矛盾,也不只是要解决具体矛盾,而是要通过化解矛盾来形成村庄熟人社会中的政治势能。网格化管理和市长热线下乡,只是要解决一个一个具体问题,这些具体问题的解决不仅没有形成解决问题的规范反而容易引发更多问题。

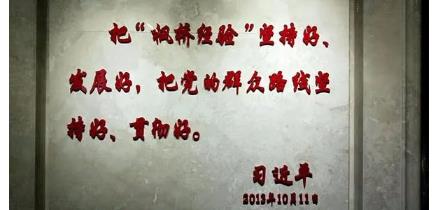

2013年,习近平总书记对学习“枫桥经验”作出重要指示

三、

江西师范大学王小军教授转述他听到一个扶贫干部讲的话:最怕将贫困户集中到一起开会,因为贫困户会相互比较。如果有一户贫困户说帮扶干部帮他做了饭,其他农户也就会要求帮扶干部帮他们做饭,否则上级来考核,他们就给帮扶干部打不及格。在精准扶贫中,王小军转述的现象是相当普遍的。有人指责贫困户贪得无厌,不知感恩,无耻。问题是,精准扶贫制度设计中,既然规定帮扶干部应当帮扶贫困户,且贫困户可以对帮扶干部进行满意度评价,这就不能怪贫困户无耻,即使贫困户有问题,也首先是制度设计出了问题。

当前基层治理中讲服务代替管理,也不是没有道理,因为管理中也有服务,不过,如果基层治理中要用服务来代替管理,就会产生严重问题。一般来讲,公共服务只应当服务于公共事务,举手之劳为私人服务可不可以?当然是可以的,但如果被服务对象认为这种用公共资源来服务私人是他应得的权利,可能就会产生“不劳而获”的思维定势,错置个人权利与责任的关系。公与私之间是有边界的。公共资源服务于公共事业,若变成公共资源无限制地为私人服务,甚至介入到私人生活领域,就会产生严重问题:一是私人会认为公共资源为自己服务是理所当然,就像前面讲的贫困户的情况一样。二是私人领域,个人有决定权,完全可以拒绝公共资源的服务,而有些公共资源的服务要求进入私人领域并被考核,也如精准扶贫中的帮扶要求,每一户都必须安排帮扶干部。再如当前一些地区农村改厕,无论农户是否愿意,因为上级要求限期完成改厕任务,即使有农户不愿改厕,乡村干部也会想方设法让农户改。国家认为改厕是为农民做好事,农民却可能认为是干涉了他们私人生活,他们因此就可能不满,改厕出现了任何问题,责任都是国家的。国家权力进入到私人生活领域,就可能激起更广泛的反对意见。

资源下乡的背景下面,越来越强调服务。从国家来讲,资源下乡就是要为农民提供更好服务,别无其他目的。到基层,通过资源为农民服务就变成了必须完成的任务,无论农民是否愿意以及是否符合本地实际,基层干部都必须要在期限内完成任务,也就可能变成既不符合本地实际又对农民搞了强制,结果就是国家好心到基层却办成坏事了。

美好生活要靠自己去建设,村庄矛盾要通过村庄内部化解。正是在化解矛盾的过程中,在建设美好生活的过程中,建立起来村庄主体性,形成了农民群众的共识与政治性,农民就不会事事依赖外力和国家。一个村庄治理好了,一个乡镇也可以治理好,乡镇都治理好了,中国地方就可以治理好。地方治理好了,我们的国家自然可以治理得更好。

反过来,若事事都要依靠国家,人人都希望不劳而获,村庄小事就会变成各种矛盾,成为大事,结果就是国家花费巨大资源却难以做到基层治理有效。

四、

无论是网格管理、市长热线还是基层变管理为服务,都是小事出了村,小事能不能解决,小事解决的好不好,都要由村庄以外的上级来介入及评判。上级评判或第三方评估,村民只是个体,他们依据自己个人诉求是否得到满足来决定是否满意。村干部为了得到高满意度,就只能向甚至是不合理的个人利益诉求让步,不合理的个人诉求就是钉子户的个人诉求,钉子户在任何地方都存在,关键是,向钉子户让步就会刺激更多村民当钉子户,人人争当钉子户,提出不合理诉求,村庄就无步可让,基层治理有效也就没有可能了。

基层治理中不能只有一件件具体的需要治理的事情,而要通过解决一件事情来形成应对一类事情的办法与规矩。服务不能代替治理,治理更不能变成窗口服务,因为服务只是在解决一个一个的问题,治理的关键却是通过解决问题形成规矩和秩序。

枫桥经验的核心不是小事不出村,而是通过村庄矛盾内部化解形成了解决小事的规矩与秩序。

2021年5月15日上午