欧洲金靴|《十六条》发表五十六周年:勿忘什么是革命

1966年8月8日,毛主席主持的中央八届十一中全会通过了《关于无产阶级文化大革命的决定》,即《十六条》。

这是继“五一六通知”后,中央从全局指导无产阶级文化大革命的又一纲领性文件。

决定共分十六条,阐述了文化大革命的性质、目的、斗争对象,以及采取的方式和有关政治规定。

大致可以划归总结为:

一、社会主义革命的新阶段;

二、主流和曲折;

三、“敢”字当头,放手发动群众;

四、让群众在运动中自己教育自己;

五、坚决执行党的阶级路线;

六、正确处理人民内部矛盾;

七、警惕有人把革命群众打成“反革命”;

八、干部问题;

九、文化革命小组、文化革命委员会、文化革命代表大会;

十、教学改革;

十一、报刊上点名批判的问题;

十二、关于科学家、技术人员和一般工作人员的政策;

十三、同城乡社会主义教育运动相结合的部署问题;

十四、抓革命,促生产;

十五、部队;

十六、毛泽东思想是无产阶级文化大革命的行动指南。

《十六条》之所以“惊天地泣鬼神”,在于它点明了无产阶级文化大革命是「触及人们灵魂的大革命」这一运动本质,这也决定了后世如何评价这场运动,务必需从革命与解放的角度去看待,而非着眼汇墨于表象的喧嚣。

建国以前,1945年的“窑洞对”近年来于舆论场上已被普遍传播:

我们已经找到新路,我们能跳出这周期率。这条新路就是民主。只有让人民来监督政府,政府才不敢松懈;只有人人起来负责,才不会人亡政息。

但是到1949年秋天之后、当共产党成功走上高台,依旧能够不忘「人人负责起来」即后来《十六条》中“敢字当头,放手发动群众”的人,已然愈来愈少。

建国后,在地位平步青云的各民主党派之间曾翻涌起“走西方议会制选举”的呼声,甚至有人以此来模糊化毛主席的民主概念,妄图绑架共产党的群众路线以实现西式议会制度。

对此,以毛主席为代表的共产党人不为所动,因为我们清楚地认识到:在刚刚武装解放的中国大地上,旧日的资产阶级文化势力、经济势力、教育势力依旧能量庞大。

对比工人和农民,他们优势明显;对于新政权,他们更是虎视眈眈。

因此,走西式议会制民主只会产生一个结果:千万工农阶级用鲜血和生命换来的人民政权,必然拱手相让于这些“旧贵族”。

同时,这些旧贵族的卷土重来也必然会带动共产党党内一些同志的意志腐化、趋近靠拢,最终使得党一步步脱离群众、站在工农阶级的对立面。

这是让毛主席夜不能寐、苦苦思索“革命如何不止、民主如何不断”的最艰巨困题。

所以我们看到,1966年的《十六条》矛头直指走资本主义道路的当权派,笔锋直批资产阶级的反动学术权威,誓要揭露资产阶级和一切剥削阶级的意识形态,并呼吁改革教育、改革文艺、改革一切不适应社会主义经济基础的上层建筑,以利于巩固和发展社会主义制度。

《十六条》的宗旨其实就是一句话:保卫中华人民共和国,保卫人民革命果实。

在五十年代末期,毛主席关于践行人民民主的思想就已经根据现实的急剧变化而发生了一定程度的进阶,他已经不满足于仅仅让人民“监督”政府,更需要发动人民来“管理”这个国家。

在带领党内一些同志阅读学习苏联的《政治经济学教科书》时,主席做了大量批注和谈话(后来还由力群同志出版了一本《毛泽东读社会主义政治经济学批注与谈话》)。

在读到第23章1936年苏联新宪法时,主席给大家论述了苏联公民或劳动者享有的各种权利,包括“劳动权利,休息权利,受教育权利,年老、患病及丧失劳动能力时获得物质保证的权利”。

主席还在这段文字旁特意批注:

最大的权利是管理国家!这里讲到,苏联劳动者享受的各种权利时,没有讲到劳动者管理国家、管理军队、管理各种企业、管理文化教育的权利。实际上,这是社会主义制度下劳动者最大的权利,最根本的权利。没有这种权利,劳动者的工作权、休息权、受教育权等等权利,就没有保证。

后来在文化大革命运动启幕之前曾随主席重登井冈山的王卓超,有过极为深刻的感悟:

记得那天下午,主席像老师考学生一样问我们井冈山精神是什么。

我们回答说:艰苦奋斗。

他笑了,叫我们再想想,说艰苦奋斗只是一个方向,只是一点,还差两点,要从制度方向想。

汪东兴加了一条:支部建在连上。

主席点点头,继续说:在井冈山时,我们摸索了一套好制度、好作风,现在比较提倡的是艰苦奋斗,得到重视的是支部建在连上,忽视的是士兵委员会。

支部建在连上,随着我们掌握政权,现在全国各行各业都建有党的组织,成为领导机构。

党的力量加强了,但自觉接受群众监督,实行政治民主,保证我们党不脱离群众,比井冈山时士兵委员会就要差多了。

全国性的政治民主更没有形成为一种制度、一种有效的方式,井冈山时期士兵委员会是有很大作用的。

主席将井冈山士兵委员会的作用提到一个很重要的地位,他重新提起《井冈山的斗争》一文中他写过的话:‘中国不但人民需要民主主义,军队也需要民主主义。军队内的民主主义制度,将是破坏封建雇佣军队的一个重要的武器’。

那是1965年的春夏之交,毛主席时隔三十八年重上井冈山当然不是单纯的怀旧革命,而是在追求继续革命。

这是一个引人注目的政治行动,绝非踏青赏景一般的阳春白雪。

如果再结合重登井冈山一年之前、1964年12月20日毛主席在中央工作会议上的话,恐怕更能理解一层主席的民主思想:

农村的中心问题是这一批干部,主要就是大队和生产队的干部,骑在农民头上。农民的日子不好过啊,穷得要死。

不是反封建吗?不是民主革命吗?不是分土地吗?至于这些当权派,却从还没有搞臭过!

从1964年中央会议上的训斥,到1965年井冈山无限失落的悲叹,甚至包括四清运动难以收获成效,这已经得以表明:那一时期毛主席考虑的“全国性政治民主”以及群众民主如何形成固定的党政制度,开始被老人家提上了日程。

只不过,他必须以付之一炬、一往无前的姿态——在几近灯尽油枯的年纪。

我们可以再看一眼《十六条》的内容:

当前开展的无产阶级文化大革命,是一场触及人们灵魂的大革命,是我国社会主义革命发展的一个更深入、更广阔的新阶段。

党的领导敢不敢放手发动群众,将决定这场文化大革命的命运。

党中央对各级党委的要求,就是要坚持正确领导‘敢’字当头,放手发动群众,改变那种处于软弱的无能的状态。

无产阶级文化大革命,只能是群众自己解放自己,不能采取任何包办代替的办法。

要充分运用大字报、大辩论这些形式,进行大鸣大放,以便群众阐明正确的观点,批判错误的意见,揭露一切牛鬼蛇神。

毛泽东思想,是无产阶级文化大革命的行动指南。

《十六条》发布半年之后,1967年1月,上海市爆发“一月革命”,由上海市人民群众自己组织革命机构和纲领,夺取了上海市的一切行政权力。

在毛主席革命思想的指引下,上海人民建立起了一个效法巴黎公社的大民主政权机构,并命名为「上海人民公社」,又在毛主席的亲自建议下更名为“上海市革命委员会”。

这无疑是一个伟大的政治尝试,在国际共产主义运动由于苏联修正主义逐步走向垄断式的社会帝国主义(国内资本复辟、官僚权贵做大)而日渐消沉时,社会主义中国的土地上绽放出了一抹光芒,告诉世人:无产阶级革命仍然在进行,无产阶级专政仍然存在着。

也正呼应了1956年毛主席给出的一个深刻的指示:

西方国家发展了资本主义,在历史上是起了作用的。但是现在世界的注意力正逐渐转向东方,东方国家不发展自己的东西还行吗?

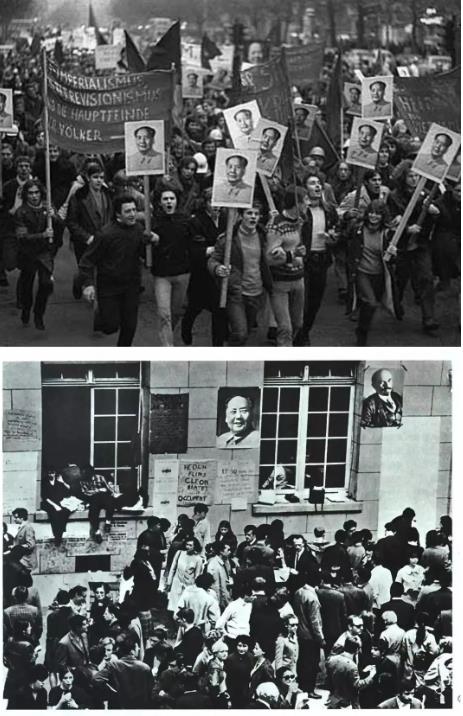

同年,意大利的都灵、比萨、那不勒斯等城市相继爆发学生反对现行大学制度的罢课,后逐渐演变为占领大学的风潮;联邦德国的“社会主义学生联盟”领导的学生运动大潮,也使西德许多大学陷于教学瘫痪。

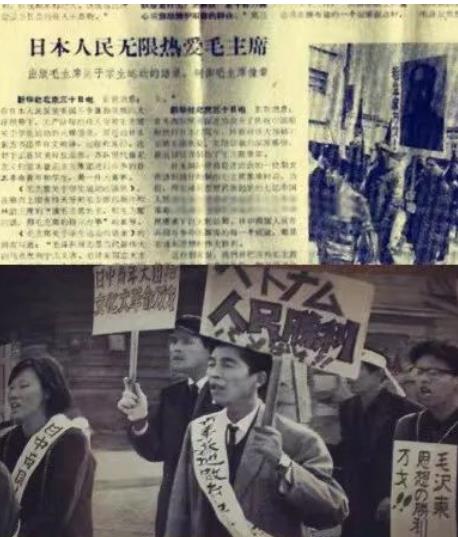

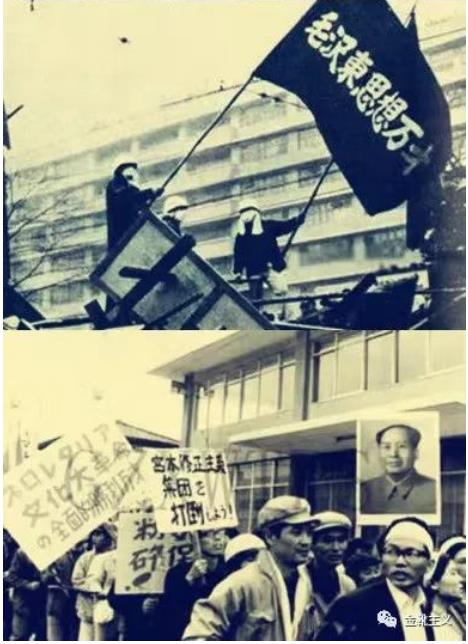

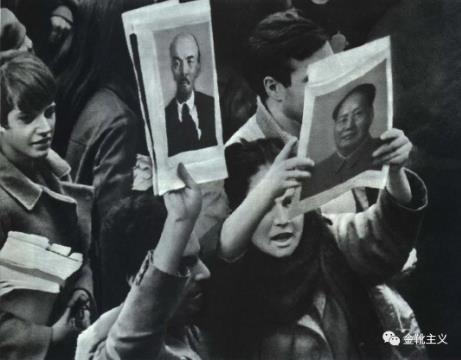

邻近的日本声势更是浩大,116所大学先后罢课,日本的学生高举毛语录横幅,与冲进学校的警方紧张对峙,冲绳的民众甚至破天荒地开展大规模反对美军与美帝国主义的游行。

整个六十年代,几乎全球的学生与工人都在举起赤旗和毛主席头像,无论资本主义社会的美国、法国、英国、德国、日本,还是社会主义的波兰、捷克斯洛伐克、南斯拉夫。

而世界工农学生革命的核心风暴眼,自然是在中国——正在轰轰烈烈“第二次建国”的中国。

1969年4月,中共九大政治报告中说:

日本、西欧、北美资本主义心脏地区,爆发了空前巨大的革命运动,越来越多的人民正在觉醒。

1970年元旦,人民日报也发表社论《迎接伟大的七十年代》:

六十年代初期,毛主席曾经高瞻远瞩地指出:‘从现在起,五十年内外到一百年内外,是世界上社会制度彻底变化的伟大时代,是一个翻天覆地的时代,是过去任何一个历史时代都不能比拟的。’六十年代的历史,雄辩地证实了毛主席这一伟大的预言!

所谓的“社会制度彻底变化”,就是指人民群众拿起被垄断和剥夺的权力,真正意义上得实现自己管理自己、自己建设自己、自己解放自己。

至于如何保证这一群众模式的效益,唯有那坚不可摧的四个字:继续革命。

革命者,有可能蜕变为反革命者;

解放派,亦有可能蜕变为当权派。

因此,回答黄炎培“其亡也忽焉……一人,一家,一团体,一地方,乃至一国,都没有能跳出这周期率的支配力”的问题,本质就是回答“什么是革命”的问题。

需明晰什么是革命,才能笃定革命为了谁,以及革命的成果如何捍卫的历史性囿局。

上海一月革命后,全国各级政权自省一级到工厂学校的政权机构,全都建立人民革命委员会,可谓江山一片红、战歌四处升。

毛主席在听到上海夺权成功的消息后,曾经高兴的说:

这样好,以前是解放军解放人民,现在是人民自己解放自己,解放军从旁协助。

两年前在井冈山上,刘俊秀谈及成立士兵委员会时曾问:

现在工厂都有工会,农村有贫下中农协会,这和士兵委员会是不是差不多的组织?

毛主席果断驳斥:

两者不一样!士兵委员会可以监督连长、营长、团长,现在的工厂的工会可以监督厂长书记吗?

谁又来监督我们的市委书记、省委书记呢?谁来监督中央的领导呢?

而今伴随着全国夺权的风声,主席的民主与革命之念算是给予了共产主义运动一个新的答卷。

无产阶级文化大革命不同于一般意义上的“文化革命”,一般意义上所讲的“文化革命”主要是指普及教育,扫除文盲,提高广大人民群众科学文化知识——但是无产阶级文化大革命是从意识形态领域开刀,虽然名之曰“文化大革命”,其实质则是一场政治斗争和思想解放运动。

毛主席认为,社会主义条件下一个阶段推翻一个阶级的革命,是“无产阶级反对资产阶级和一切剥削阶级的政治大革命,是中国共产党及其领导下的广大革命人民群众和国民党反动派长期斗争的继续,是无产阶级和资产阶级斗争的继续。”

这就是为什么1960年时,在中央工作会议汇报会上谈到一些变质的干部时,主席会严肃指出:

这些人是假共产党,真国民党!

有些是假共产党之名,行国民党之实。国民党统治那么久,土改只不过几个月,就搞得那么干净?国民党是不容易消灭干净的。

早在1949年新中国成立的开国大典上,面对蜂拥而至的群众高呼“毛主席万岁”,主席本人却用尽气力地向下回应:

人民万岁!同志们万岁!

在无产阶级文化大革命运动中,“人民万岁”又一次成为了祖国大地的高频词汇,这成为了毛泽东式的群众路线再一度压制官僚政治的显性体现。

何为官僚政治?

“克明竣德,以亲九族,九族既睦,平章百姓”,以致“协和万邦”的词句都曾被增饰为“修齐治平”的大道理;唐虞三代的“无中生有”的“盛世”变为“祖述尧舜,宪章文武”的大口实,而由“明君、贤臣、顺民”结合成的政治理想图案亦始终在被宣扬和憧憬着。

然而,这样“好的”政治理想或政治形态,严格而论仍应当只有站在统治地位或站在助力统治阶级层面的人,才会特别欣赏——至于处在被统治地位的一般民士,自然是急需被解放的。

从反向角度理解,“民可使由之,不可使知之”的孔子立教的出炉和稳固,也就不难意会。

俄皇卡萨林就颇懂得中国孔子的教义,有一次就对莫斯科的总督说:

当我们的农民要教育的日子到来时,你我的地位就保不住了。

五十六年前运动伊始,毛主席在批评工作组时就有反复指出:

要相信群众,依靠群众,放手发动群众,让群众自己解放自己。“反动路线”其要害就是镇压群众。

主席一向主张发动群众运用“四大”的形式自下而上地全面地揭发党内的阴暗面,他认为文化大革命把广大人民群众前所未有地发动起来了。

因而,他永远愿意站在群众一边,为群众说话:

对广大人民群众是保护还是镇压,是共产党同国民党的根本区别,是无产阶级同资产阶级的根本区别,是无产阶级专政同资产阶级专政的根本区别。

我们的权力是人民群众给的。国家机关的改革最根本的一条,就是联系群众。

晚年已力不从心、张口困顿,主席依旧喃喃不止:

群众,群众是真正的英雄,而我们都是幼稚可笑的,包括我。

往往啊,是下级水平高于上级,群众高于领导,领导不及普通劳动者,因为他离脱群众,没有实践经验。

他还告诫一些运动中中受冲击的老同志:

受了冲击,心里有气,在情理之中,可以谅解。但不能把气发到大多数人身上,发到群众身上。

一百年以后还要不要革命?一千年以后要不要革命?总是要革命的。总是一部分人觉得受压,小官、学生、工、农、兵,不喜欢“大人物”压他们,所以他们要革命呢!

他说一百年后,我们不妨向一百年前望去。

1919 年下半年,在青年毛泽东正式转变到信仰马克思主义之前几个月出版的早期政治著作中,他已经看到「人民」作为唯一的统一的实体所具有巨大的革命潜力。

那时的毛主席公开宣布:

我们中华民族原有伟大的能力,民众的大联合刻不容缓!

虽然中国人民几千年来遭受压迫、羸弱不堪,但在青年毛泽东看来,如此历史乃是现在和将来政治上的重大有利条件,因为“蓄之既久,其发必速”。

即姜文在电影《让子弹飞》里刻画的:

这怕里有怒,我一定把他们心里的怒勾出来!

《十六条》,成功将“怒”勾了出来。

斯图尔特·施拉姆曾经认为:

作为一个政治组织和革命战略的大师,毛泽东满可以是一个“天生的列宁主义者”,但在理智上,毛泽东不是一个纯粹的列宁门徒,因为他从未真正成功地用一种纯粹列宁主义的方式解决“觉悟”和“自发性”的关系问题。

他的党(和它的领导人)是“社会主义觉悟”的思想化身,但却被与之相抵触的信念,即“人民(特别是农民)群众是知识和社会主义斗争的真正源泉”的信念,削弱和淡化了。

这就是之所以一生为革命者的毛主席会说出这样的话:

中央如果出了军阀也好,修正主义也好,总而言之,不是马克思主义,那不造反就犯错误,要准备造反!

也便是马克思主义的精髓:

造反有理!

指望毛主席像列宁那样绝对信任党和它的组织是非常困难的,这种“困难”越到主席的晚年、以及越回溯主席的青年,似乎越发明显。

他总是表示相信群众的自发性和智慧。

在革命战争年代里,主席以列宁主义的方式强调组织和纪律的作用,同时不断劝告革命知识分子和党的干部要“和他们变成一体”(1939年),要“跑到农村中去……穿起粗布衣……了解农民的要求”(1945年)。

作为列宁主义者、作为领袖的主席坚决主张共产党员要领导人民,要做革命的先锋——但作为人民一员的主席却又时常提醒身边的战友:

马克思主义知识分子和党的干部,需要把社会主义意识带给群众。

读过马克思主义'本本’的许多人,成了革命叛徒,那些不识字的工人常常能够很好地掌握马克思主义。

什么是革命?

行尽帝王将相伟业,却革尽帝王将相之命。

革命是没有回头路可走的。

历史周期率的周而复始,阶级斗争的偃旗息鼓,王朝江山之下百姓的兴亡宿命——这是革命者一生的敌人。

无半点触摸过曾反对过的东西,无分毫抛离过曾拥护过的话语;不论上山还是下山,不论同伍众僚遁入华贵还是妻逝子散晚年孤独,到挣扎着闭上眼睛的那一刻依旧惦念了山呼海啸会否有一天偃旗息鼓、妖雾又重来……

这是革命者的信条,这是革命者的宿命。

五十六年,勿忘什么是革命,勿忘革命为了谁。

【文/欧洲金靴,红歌会网专栏作者。本文原载于公众号“金靴主义公众号”,授权红歌会网发布】