吕德文:把简单问题搞复杂,基层形式主义的根源

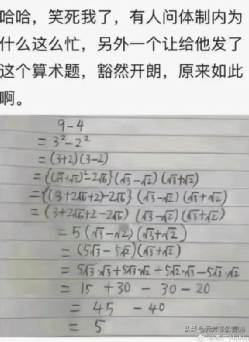

网络上流行一张图,非常形象地揭示了基层形式主义产生的根源:简单问题复杂化。

一个幼儿园小朋友都会做的10以内的加减法,非要搞得演算过程无比复杂,增加各种计算方式,成功地提高到了高中数学级别。只不过,结果还是那个结果。

现实之中,这种情况比比比皆是。比如:

1,一个基层解决具体问题的具体做法,非要不断包装,不断解读,吹得天花乱坠,俨然是一个了不起的创新。恨不得有个理论出来。

搞得现在政策界新名词不断,新经验层出不穷。

有些基层治理领域的创新名词,连我这个专门研究者都看不懂,语言腐败实在是严重。

但仔细一看,就是新瓶装旧酒。

2,一个工作,各个部门都要下来指导一下,非要刷存在感。某个地方承办某个重要赛事,所有部门都要下来“指导”,连妇联都要下来组织一个活动。

搞得属地党委政府接待压力实在是大,只能商量,能不能不要陪同,基层领导都不够用了。

指导来指导去,其实对事情并没有什么帮助,只是要走个过场,徒增存在感而已。

3,一个项目,不同部门反复督促检查,反复监督。一个人干活,九个人监督,这在基层并不是笑话,而是事实。

关键是,不同部门说法还不一样,政策经常打架。

人居环境治理,管水,管厕所和管路的,分属不同部门,工程进度和要求不一样。

基层只能反反复复,不仅浪费资金,还浪费人力物力,耗费基层干部干事创业的热情。

4,同样的信息,反复填报,不同部门反复要。部门不协调的事,麻烦都是基层在承担。

每个部门都弄一个App,基础信息都一样,但就得反复填。不仅跨部门的信息系统很难统合,就是一个部门内的几个系统,也统合不起来。

一个城管系统,有市长热线,有网格化管理平台,还有其它系统,搞得基层中队得专门派几个人盯着。

一件事情,重复动作,做给不同的上级看,唯独不是给基层看,给群众看。

5,但凡是个示范,是个典型,当地就得安排专职接待人员,人来人往,不甚其扰。

尤其是大兴调查研究中,各个课题组都想来调查,都想来挖掘经验做法。

有些示范只停留在文字上,材料上,根本就没实施,但没办法,上上下下都配合,一个虚的理念,非要说成是实实在在的经验,下面就得不断地做形式、做材料,证明经验是真的。

调查了很多,但尽是说一些无关紧要的事,上上下下对问题的认识,对具体问题的解决,是否有帮助,难说。

6,在基层,绝大多数事务都是简单事务,用最简单的人最粗陋的方法处理就行了。

但非要引进各种看似现代的技术和制度,网格化、专职化、技术化等等,搞得无比复杂。

全国大多数地方都在说村干部年轻化,理由便是年轻人才会操作各种系统,才会写报告、整材料。

本来有简单实用的制度,非要另搞一套,新旧制度还相互打架,相互耗损。

某地是一个普通农村,人口不多,村务简单,几个村干部也够应付。但自从引入网格化平台以后,事情就无比复杂,为了让网格化平台活跃起来,村干部整天琢磨怎么完成上级考核,无事找事。

电线杆上有一个小广告,按以前的方式,谁看到谁直接撕下来扔垃圾箱就完了,一分钟的事。但现在,村干部看到了,先拍照上传网格系统,然后网格指挥中心分配给某保洁员,保洁员先拍照,再清洁,再拍照。

一分钟可以处理的小事,硬是花了半个小时处理。

村内有个临时工程,在路边堆了砂石料,有点影响车辆通行。路人经过,本来忍受一下,开车小心一点就完了,或者让施工队把堆料转移一点就完了。但村干部觉得是个难得的显示网格化管理威力的机会,非要把堆料转移走,又是一顿拍照、留痕。

村民自治,其实就村务管理而言,事情还是那个事情,干部也还是那个干部,过去村干部都是不脱产,待遇也很低,治理水平也差不了哪里去。

但现如今,全国各地的村庄,村干部几乎都全脱产,完了还增加了第一书记,驻村工作队,乡村振兴协理员等等,村里还得临时聘用各种人员,搞得村级组织叠床架屋,官僚化程度越来越高,但治理的效果却很难说提高了。

基层治理具有模糊性、即时性,因此也要求基层组织要有自主性,基层干部得有自由裁量权。与之相应的,在治理体系上设计上,就应该是简约、高效的。

过去我们形成的“乡政村治”的体制,仍然是合乎实际的。乡镇政府的运作,主要靠具体机制,怎么统合有限的资源和人员,集中力量办大事,让乡镇党委去因地制宜处理就好。

村级组织的运作,基本原则党组织领导下的自治、法治和德治相结合,这其中,党组织领导是核心,但具体治理方式上,自治是基础。

最怕的是,村级组织也搞得和行政机关一样,村干部真把自己当干部,事事讲规矩、时时谨小慎微,和群众的距离越来越远。

当前的基层治理要从“现代化”的想象中走出来,要返璞归真,回归基层实际,只有节俭、高效的治理,才是现代的治理。