董一格:女权主义政治经济学视角下的劳动问题

主持人按:

几年前,有个朋友送了我一枚欧元硬币,这枚硬币是缺了一角的。为什么会缺一角呢?朋友告诉我,即便在今天的欧洲,虽然已经进行了多年的性别平等斗争,但在劳动薪酬上,男性和女性依然是不平等的,同等工作的状态下,男性的薪酬是高于女性的。这枚硬币缺失的一角正是反映了尚未实现的性别同工同酬。

同样在中国,据不完全数据统计,在同等职位的情况下,女性的薪酬往往是男性的80%甚至不到。这只是在具有薪酬的生产性劳动部分, 然而,正如Maria Mies所言,从更大的层面来讲,女性其实从事了更多的家务劳动,可是这些劳动是不付薪酬的,此类无酬劳动宛如冰山下不可见的庞大部分,虽然在社会劳动中占据了更庞大的部分,但却不可见。

换言之,事实上女性为社会所创造的价值是大于男性的。除了薪酬工作以外,她们还承担着更多不可见的无酬工作,而这些无酬工作是保证我们整个社会再生产能够正常进行,以及人类能够延续的非常重要且基础的工作。尤其是近年就业的非正规化和自雇佣化,让家庭也成为了很多人的工作空间;而新冠疫情以来的“在家办公”,更进一步打破了公领域与私领域、工作与生活之间的界限。这些变化提醒我们,一个社会对“工作”的定义,以及有关“工作”的文化,是随着各种制度安排的变化而变化的。

女权主义政治经济学很早就指出,人类社会普遍存在的那些家庭内部的、多由妇女承担的无偿劳动,也是一种工作,并且是保证一个社会劳动力再生产、社群更迭延续的基础性工作。那么,为什么这些家务劳动大多是无偿的呢?有没有另类的社会安排,是给予这些劳动经济或者社会价值上的肯定的呢?今天我们邀请到纽约州立大学布法罗分校社会学系的助理教授董一格老师,将从女权主义政治经济学的视角出发,与我们探讨:

★ 近一个世纪以来,中国社会跟工作有关的制度和文化变迁是如何产生的?

★ 在所谓的生产性劳动(即有酬劳动)和再生产劳动(即我们经常说的家务劳动和无酬劳动)之间,人们对工作的定义是如何发生变化的?

★ 最后,董一格老师还将带我们思考,我们需要一个什么样的社会安排才能更平等地看见和认可不同工作的价值?

主讲人简介

董一格,博士毕业于约翰霍普金斯大学社会学系,现任美国纽约州立大学布法罗分校社会学系助理教授,曾任美国菩吉海湾大学国际政治经济学系助理教授,并出任该校首届苏珊•巴奈特当代中国研究讲席教授。她的研究方向为政治经济学、劳动与性别、社会福利政策。其关于劳工、性别、社会主义体制的研究发表于《Modern China》、《Critical Asian Studies》、《清华社会学评论》、《妇女研究论丛》等学术刊物。评论性文章曾刊于《澎湃新闻》、《端传媒》、《知识分子》、《中国妇女报》、《人民网》等。

讲者|董一格

主持人|侯戈

录音整理|山荆子、侯宇、猴毛、丁卯

责编|格桑

排版|童话

我今天讲座的题目是《生活即劳作:女权主义政治经济学视角下的劳动问题》,更直截了当地说,就是想从女权主义政治经济学的视角来思考一下很多无偿劳动在今天的社会环境下到底意味着什么?它和性别不平等、阶级不平等有什么关系?我的讲座大纲分四部分:

第一,什么是工作?当我们说工作的时候,我们在说什么?因为工作这个概念本身是流动的。

第二,为什么我们说生活也是工作,“在家”也是“上班”?如何从女权主义政治经济学的角度去解读家务劳动?这部分会讲到一个与它相关的概念,就是“社会再生产”的概念。

第三,我将扎入到经验里面去,讲一下我个人博士论文的重点,即把现代中国一百年来生产—生活体制的变迁进行历史化和概念化,从中提炼出比较有意义的论述。

最后,我想跟大家探讨一下,到底什么样的工作体制才是我们想追求的一个理想体制?如何来考量其中的性别与阶级正义问题。

在讲座之前,我先分享一下关于这次讲座题目的灵感,其实这来自一本书,叫《劳作的女人》,作者程为坤算是我在约翰霍普金斯的师兄,很不幸后来车祸去世了。他主要做妇女与劳动的城市生活史研究,这本书是他写的一本英文专著,后来他的师弟们翻译了这本书,也是对他的一个致敬。

一、什么是工作

什么是工作呢?上班?挣钱?走出家门去干活,或者为人民服务,这些是我们所理解的工作。工作对我们来说是一个相对稳定的、发生在公共领域的、有报酬的劳动,比如农民在中国算是一种工作,或者人民教师、工厂工人等等都是工作。

但是工作的概念在21世纪的今天发生了很多变化。在后工业和信息时代,工作的概念也包括不稳定的、非正规的、零散的就业,还有自雇佣工作。最近二十年,从事这类工作的相关数字正在升高;新冠疫情发生以来,我们(这里指一般白领、文员、教师等)也开始“在家工作”。

因此,很多这样的社会变化挑战了我们以往对什么是工作、什么是上班的概念理解,比如现在有电竞游戏的陪练行业,这一行在十年前被认为是“玩”,但现在也是工作,而且吸引了很多学者去研究这个陪练行业。

如表1所示,关于什么是工作、什么是非工作的分类有两个维度:第一个维度是有偿还是无偿,第二个维度是异化程度的高低。

表1

“异化程度”这个维度,我们可以简单理解为是有人逼着你做这件事情、你是为了生存而工作,还是出于你内在的动因和兴趣爱好。当然这个界限并不是黑白分明的,而是一个渐进式的分野。

比如,很多人投入学术研究,最开始可能就是单纯地有内在动力,觉得特别有兴趣,是一种自我实现,当然也包括一定的工资和报酬。但其实我们知道,现在的学术生产是非常异化的,很多人为了发表和晋升,早都失去了当年进入这个行业的兴趣,即所谓的初心,疲于应付,是非常痛苦的。

还有比如学习,学习一般是没有钱的,还得付别人钱去学习。所以我们怎么去概念化学习这种劳动呢?它是工作还是非工作?这些都是值得我们去思考的问题。

二、为什么生活也是工作,在家也是上班?

今天我们讨论的重点是母职和家务劳动。这些劳动通常是没有报酬的,同时也被很多人认为是有内在动力的,比如有人会说母亲天生就对小孩难以割舍,而父亲天然地对小孩没有那么大的兴趣。

所以社会上存在很多这样的性别话语,去合理化母职的无酬属性,使母职看起来更像是一种没有异化的、发自内在动力的活动。所以很多人认为母职不是一种工作,也理所应当地没有报酬,不被得到重视和认可。如果你反驳时,很多人会用一些道德词语来绑架你,而非给你一个经济上的衡量。

那么今天我们就是要把母职的分类,如表1右下角的框中所写的,把它给“问题化”。我们所使用的工具方法就是主持人介绍的马克思主义女权主义政治经济学。

接下来,我们就进入核心问题,即为什么母职、家务照料劳动被普遍认为是自愿的、无偿的、非工作性的劳动呢?

这个问题是谁最早提出来的呢?在西方语境下,学者的普遍共识是,关于家务劳动的问题,是在20世纪70年代,大概是72年到77年,也就是西方第二波女权主义最如火如荼的时候,由欧美的社会主义女权主义者提出来的。所以它本身就是一个来自左翼路径的问题,那时候也算是社会主义和女权主义的蜜月期,而到他们分道扬镳已经是80年代以后的事情了。

当时,对于家务劳动有一个大辩论,辩论的核心问题就是家务劳动到底算不算工作?因为如果家务劳动算工作的话,那就应该有工资啊;如果不算是工作,那它也不是一个需要去处理的问题。

我们再来看这个大辩论时代是一个怎样的社会背景呢?它跟我们今天是很不一样的,当时西方工业社会还没有去工业化,而是达到了福特主义的鼎盛时期,大部分中产阶级的工作是制造业,比如福特汽车厂。所以当时,家庭—工资制度(family wage regime)非常盛行。

什么叫家庭—工资制度呢?比如一个福特汽车制造厂的男性工人,他一个人的工资就可以养活一个家庭,除此之外还能有钱去买房买车。这也是我们曾经一度以为的美国中产阶级的生活,有一个人的工资就够了,那是一个高福利高消费的时期。在这一时期,白人中产阶级家庭的女性往往是不用出门工作的,而是以家庭主妇(homemaker)的形象出现。

这就是当时关于家务劳动大辩论的社会背景,当时社会主义女权主义运动的主旨就是为家庭主妇争取工资。

然而,这个辩论是有争议的。这个争议非常有意思,因为争议的重点不是聚焦于社会有没有给女性家务劳动一个合理的认可和报酬,而是变成了一个马克思主义理论内部的、非常学术的争论,到最后争议的重点聚焦在家务劳动到底有没有交换价值。

经典马克思主义理论认为,一个劳动力只有进入劳动力市场发生了交换,有了交换价值,我们才能谈它的剩余价值和相关剥削的问题。也就是说当时的西方马克思主义女权主义者还是比较纠结于学理上的问题。

争论的正方当然认为家务劳动是有交换价值的。为什么呢?虽然家庭主妇本身没有进入劳动力市场发生直接交换,但是一个家庭主妇在家看孩子、洗衣、做饭等等,是他丈夫作为劳动力进入市场参与交换的一个必要的、不可或缺的条件,所以从这个意义上来说,家庭主妇间接地参与了市场交换。也就是说,家庭主妇通过家务劳动服务了丈夫,而她的丈夫产生了剩余价值,从而她也是产生剩余价值的。这种观点不是把个体作为分析单元,而是把一个家庭作为分析单元而得出的结论。

争论的反方认为只要劳动没有与市场直接发生交换,就不是生产性劳动。我们不能将剥削和压迫混淆在一起,对于妇女不能出门参与有偿工作这件事,压迫是有的,但没有剥削,因为妇女没有直接生产剩余价值。

后来,由于正反双方过于陷入理论性的辩论,以及政治话语的转向,这个辩论就不了了之了。

到了70年代末,女权主义继续高涨之时,马克思主义和女权主义产生了分裂。但家务劳动问题并没有解决,直到今天全世界大部分地方并没有对非外包型家务劳动支付报酬。

当然会有一些实验性的政策,比如就我所知,在美国加州一些地方,如果你照顾家里的老人,就会获得相应的社会信用积分,这些积分是可以用在其他地方的,比如将来当你自己需要被照顾的时候,可能就会有一个社工过来照顾你。换句话说,虽然你是在照顾自己的老人,但同时你也是在提供某种公共服务,所以政府是认可你的劳动的。但这只是一个实验,普遍的家务劳动问题并没有通过这一方式获得解决。

然而,家务劳动问题在沉寂了很多年以后,在国内外又逐渐有了新的热度;尤其是最近十年来,对这一问题谈得很多,即所谓的生产理论2.0版本的兴起,这与如何解决女性的无偿劳动问题也是紧密挂钩的。

21世纪初,一些新马克思主义女权主义者,包括地理学家Cindy Katz、政治哲学家Nancy Fraser等等,她们提出虽然有关家务劳动的辩论不了了之了,但马克思主义理论内部还有很多资源值得挖掘,这可以帮助我们建构一个新的理论。

这是什么意思呢?因为固然第二波女权主义提出了很多犀利的性别不平等问题,也非常到位,但从马克思主义政治经济学角度来讲,马克思主义左派内部对于性别问题的讨论,没有什么大的进展。很多人还是认为性别问题是一个微观的、家庭的、个人的问题,而与政治经济学没什么关系。但事实却不是这样,所以这些学者还是希望能够有一个统摄性的、宏大的理论,能把性别问题和政经问题挂上钩,这是他们的一个出发点。

接下来我非常简要地讲一下他们的主要主张是什么?关于这一问题的具体讨论,大家感兴趣可以参考我2017年写的一篇文章:董一格,“当代马克思主义-女权理论视野下的共和国性别史研究”,《清华社会学评论》,第8辑,p.43-59页。

其实资本论本身就谈到了再生产的问题。当马克思讲述再生产的时候,他想的是一个笼统的劳动力的再生产问题,他说再生产不单单是生产过程的持续,也是通过剩余价值的不断积累实现扩大再生产,更是资本主义生产关系本身的再生产——即资本家阶级和工人阶级的不断延续。

所以从理论上讲,马克思是提到了劳动力的再生产问题的,而且在《资本论》中已经写到,当工人回到家以后,是他的妻子去服务于他,让他得到休息,然后第二天再去工作。但是他就停到这里了,没有再进一步地去处理家庭内部的性别不平等问题。

但是恩格斯提到了,但恩格斯主要不是从劳动力再生产的视角去提的,而是强调妇女受压迫的根源是她们被视为私有财产的一部分;罗莎·卢森堡在《资本积累论》里也有提到这个再生产问题。虽然他们讲得不透彻,不够全,但这是一个理论的根基,与现在的一些论述是没有矛盾的,只是他们还没有完整地论述清楚,没有成体系。

今天,当大家谈到再生产的时候,它的定义是劳动力的日常维持、代际更替,以及我们所在的社会本身的传承所需要的一切活动和制度的综合。其实就是包罗万有,只要不是归属于生产部门的活动和制度,都可以归在这个“再生产”里,它是一个非常大的概念。

所以再生产既有生物性——也就是说从生理上作为一个女性的人去生孩子,同时还具有心理性,就是情感劳动,比如抚育孩子、照料孩子,这是社会性的、文化性的。因为社会不单是要再生产劳动力个体以维持经济运行,还要再生产阶级关系;而阶级关系本身的再生产,是需要意识形态的力量去维系的,一般通过教育、文化、法律制度等等去维系的。

典型的再生产活动,是一个很大的范畴,比如饮食起居、吃喝拉撒,照料老、弱、病、失能人士等等;而与再生产相关的制度,包括教育、医疗、住房等等。大家可能会发现为什么与再生产有关的制度都恰巧是现在贵得离谱的“三座大山”呢?这就是一个很有意思的问题。为什么再生产方面的一些社会安排正在急速商品化,而且已经到了一个我们所不能承担的地步?我们在生产领域的工资涨幅可能都远远没有再生产领域的这些需求品涨幅大,这是一个很好的问题,值得去追问和研究。

2018年7月16日,《经济参考报》发表题为《养老、教育、医疗有望成拉动内需“三驾马车”》的报道认为:

养老、教育、医疗健康等领域的刚性需求呈爆发式增长,有望成为我国拉动内需的“三驾马车”。

这篇报道发表之后,迅速在网友中引起强烈反响,绝大多数读者留言表示强烈反对,这值得深思

| 图片来源:百度;注释来源:观察者网。

接下来,我简单讲一下到目前为止这个再生产理论是怎么应用的?

有一个共识是,之前的马克思主义理论比较专注于生产领域,比如工厂、劳动过程等等这些问题。而社会再生产,以及政治、国家制度、自然环境等等,都是资本积累得以持续的必要条件,但经典马克思主义政治经济学对这些问题的分析大都一笔带过,不够透彻和深入。这也是再生产理论想去弥补的地方。

需要提醒的是,目前,再生产理论的问题意识比较偏当代化,它聚焦于20世纪70年代以来西方社会的再生产劳动市场化的问题。首先,我简单从再生产视角讲一下西方资本主义的发展脉络,分为三个阶段:

第一个阶段是自由竞争的资本主义工业化时期。

在这个时期,再生产其实是一个不怎么被论述的问题,因为那个时候资本是无差别地去寻找最廉价的劳动力,所以不管是童工还是女工,只要便宜就都会被利用,甚至女工和童工比男工更加被资本所亲睐,因为更便宜。

但是很快在英国和美国,出现了很大的社会反弹,因为这涉及一个人道的问题。根据政治学家Theda Skocpol的理论,其实现在社会福利制度的兴起,恰恰就是对资本过于侵蚀社会再生产的一种反应,所以才有了很多比较保护式的社会政策,比如不允许有童工和8小时工作制度等等,当然这其中也有劳工运动和左翼运动的推力,不是一个国家恩赐的东西。这是大的积累体制和再生产发生的第一次冲撞。

第二个阶段是国家管理的福利资本主义时期。

在这个时期,社会再生产不是完全扔给个人、国家不管不顾的,而是通过很多福利政策,去把积累的利润再次分配给家庭和社会群体。但这个政策的问题是,它并没有很好地去解释和解决家庭内部的性别差异与不平等问题。虽然家庭作为一个整体得到了国家的福利,但是妇女却成了牺牲品,成为了国家和劳工运动勾兑以后的牺牲品。

二战以后,在西方,女性基本都是“回家”状态。本来战时在兵工厂里干活、支援前线的女性也都被解雇了。那时候主导的意识形态认为,战争太残酷了,我们现在需要一种国家性疗伤过程,女性就回家安心做太太吧,国家会给你一些养老、医疗等福利。这看起来很完美,但为什么会出现一场女权主义的兴起,就是因为很多女性在家呆着,实在是太窒息了,不能忍受这种在家当家庭妇女的安排。

第三个阶段是新自由主义时期。

我想对于新自由主义,大家的耳朵都已经听出茧来了。这一时期,女权主义者要争取离开家庭,和男人一样获得机会去工作,所以现在很多西方中产阶层的家庭也变成了双职工家庭,即男女都出去工作。那么在这种情况下,没有家庭妇女了,谁来负责这个家庭的再生产问题呢?所以在西方,他们特别关注全球照料链这个问题。

这里可以做一个类比。大家想象一下,现在中国生产便宜的手机、日用品卖给西方,这是一种全球商品链,然后还有自然界的食物链等等,这些链条上都有底端和顶端。其实照料也是一样的道理。大家肯定马上就能想到最典型的、所谓的“菲律宾女佣”,她们放弃自己家庭的再生产,去很多高收入国家给别人家看孩子做饭,可能一干就是一二十年,所以这也是一个链条的顶端和底端。

实际上,这并不是一个市场自然调控的行为,而是菲律宾的国家行为。在新自由主义结构调整的背景下,菲律宾在70年代石油危机以后经济下滑、欠了许多外债,马科斯政权说他们没有别的东西可以出口,但可以出口女性的再生产劳动力。所以通过国家的牵头和推进,以“海外就业计划”为名,大量菲律宾女性被送到别的发达国家去做女佣。这些女性自己挣的钱又不在当地消费,而是寄回到菲律宾,所以菲律宾就是用这种方式来致富的——这是他们的国家战略。

以上就是再生产理论在目前应用的一个重点——全球照料链和家务市场化——那么这跟中国有什么关系呢?就像刚才一位听众也非常犀利地提到了这个问题,说讲了一堆都是西方的问题,那我们中国跟这个是不是有关系呢,能不能直接来应用呢?我想当然还是有很多地方是非常相关和具有可比性的,比如在中国的照料链中,保姆来自于农村的比较多,城市中产阶层的家务外包现象也非常普遍。

但是,这个理论目前关注的重点是在社会再生产过度商品化的结构下,全球跨区域之间的劳动分工和不平等,所以它不能很好地解释或分析区域内部的历史、地域差异。比如中国,既有理论显然是不能处理中国独特的历史路径的。所以已有的再生产理论,虽然称其为理论,但在我看来它其实是一种“地方性的知识”,或者是一种偏颇的全球性知识,但很多这样的知识却经常伪装成全球性、普适性理论的样子出现。

然而非常遗憾的是,因为有全球知识生产的鄙视链或者说分工,当中国学者要去讲述这些问题的时候,也还是要先去引经据典,跟这些西方理论进行互动,然后再把自己的这个知识作为经验性知识补到大的理论图景上。更可悲的是,有时候我们的经验性知识就完全地被当做是一种纯粹的经验,好像是一种缺乏理论和价值的东西,我觉得这其实是因为处在知识生产中心的西方知识生产者,他们本身对什么是理论、什么是地方性知识的反思是不足的,很难看到自己的地方性。

所以,一直以来,我研究的兴趣和目标,第一是在经验层面梳理和概括在现代中国社会变迁的语境下,与社会再生产相关的体制变迁。第二是在理论层面为构建一个更加全面的全球性理论提供基础。我不愿意让人们觉得中国的知识永远都是地方性的,只是对所谓更普适的理论做一些注解或补充。当然,我的最终目标,还是希望全球各种地方性知识之间,能有有机的对话,而非推崇封闭的一尊独大。最后,我觉得也要对这个再生产理论本身进行批判。为什么我觉得这个再生产理论本身也有问题呢,接下来我会解释。

三、近现代中国一百年来生产生活体制的变迁

接下来我们进入第三部分,也是我个人博士论文的重点,即把现代中国一百年来生产—生活体制的变迁进行历史化和概念化,从中提炼出比较有意义的洞见。

我的研究是有不同的面向的,今天由于时间关系,我想分享的其中一个面向,就是从历史变迁的角度来看现代中国一百年来在生产—生活体制领域所发生的变化。我今天不会解释它为什么是从一个体制变到下一个体制,我只是描述性地讲述这些体制,以及它们之间的差异,先不去讲它为什么会这样变。

“生产—生活体制”是一个词,我想不到一个更好的分析范畴来描述我想解释的这个现象,所以我就把它命名为“生产—生活体制”。因为我的主旨是想说我们很难抛开生产谈生活,或抛开生活谈生产,所以这两个东西是互相成就、互相构成的,因此必须一起去谈,才能看清楚在一百多年期间,它们俩的界限是怎么划分的。这种划分其实是一直在流动的,并非一成不变的,而政治过程就发生在如何去划分生产和生活的界限这件事情上,我待会儿会具体地解释每一个体制。

第一个时期是前工业化时期。

我觉得一些社会学家对这一时期的理解其实是非常不够的,那我个人是得益于在霍普斯大学的学习,虽然我是社会学系,但我的论文指导委员会上的梅尔清教授(Tobie Meyer-Fong)和罗威廉教授(William T. Rowe)都是中国史学家,我觉得从他们那里的获益非常多,真的是只有去读历史,才能明白很多事情。如果你是带着一种现代化理论的偏见去看历史,就会觉得中国的前工业化时期必然是一种非常保守的状态,父权制、大家庭等非常压迫个体,男女极度地不平等,你会有这样一种对历史简单粗暴的想象和描述。

然而非常有意思的是,如果你从一个经济史的角度去看前工业化时期的家庭生活,就会发现家庭被赋予了很大的权力,家庭才是一个社会运作的核心。而妇女在家庭中,虽然在文化和意识形态上是被压迫和束缚的(这里面不同历史时期、地域之间,程度也不同,不能一概而论),但她也具有自己的能动性。她的能动性体现在哪里呢?很大程度上体现在妇女是一个生产者的角色。也就是说在前工业化时期,家庭是生产生活的一个统一单元,家庭内部既有农业经济的发生,也有手工纺织业的发生。

比如说Janice Stockard的《珠江三角洲的女儿:华南的婚姻模式与经济策略(1860-1930)》这本书,讲的是在19世纪末20世纪初,在珠江三角洲的桑蚕经济体制下,女性的婚姻和个人选择。很有意思的一点是当时在华南,女性普遍有一个晚嫁的现象,也就是说作为一个女孩,你已经跟一个家庭有一个婚约了,但你可以推迟三年再嫁过去,这是受到欢迎的一种实践。

这是为什么呢?为什么家里愿意这样做呢?因为这个女孩如果手巧的话,她可以在家织丝绸等织物,而这些织物是可以直接进入经济交换的,简单地说就是女儿在家可以通过生产性劳动,给家庭带来经济收入。正是因为这样的经济关系,她们可以先不嫁,在家里待一段时间,所以女性对自己的生活有一定的掌控和自主性。

这只是一个例子,其实历史上有很多这样的书,包括芝加哥大学的Jacob Eyferth老师马上要出一本新书,讲的就是手工织布这件事,也不是我们所想的那样很快就被现代化和工业化取代了,至少在中国直到1980年,手工织土布还在华北的很多农村家庭中存在下来了。而这些非工业化的经济生产是在家庭内部完成的,女性正是因为掌握了这些生产技术和工具,所以在家庭内部是有一定地位的。这是一般现代化史观不太思考和强调的一个面向。

第二个时期是20世纪初的资本主义工业化时期。

这一时期是一个生产和生活相分离的体制。当时,通商口岸开放了,殖民主义资本进入中国了,英国人、日本人还有民族企业都纷纷开厂以后,他们需要找年轻、听话的劳工,比如像夏衍《包身工》中所写的“芦柴棒”这样一些女性。这个跟后来90年代在经济特区出现的“打工妹”有一定可比性。

另外一部经典著作是加州大学的韩起澜老师(Emily Honig)写的《姐妹与陌生人》,讲的是1919-1949年上海纱厂纺织女工的故事。简单来说,就是女性被逐渐从家庭中剥离出来,被吸收到机械化大生产的工厂去做工,所以她的生产和生活就开始分离了。但是女性离开家庭并不代表有人去替你从事那些家里的再生产劳动,所以在这本书中,作者就非常生动地刻画了上海纺织女工非常严重的双重负担,比如她们要凌晨三、四点起来去离家十几里路的工厂工作一天,晚上上完夜班回家后还不能休息,还要做饭洗衣服等,这种家务活很多。

这一时期企业的福利是非常少的,只是在40年代的时候,因为战争导致的劳动力短缺,企业之间为了竞争抢夺女工,修了一些简易的幼儿园等福利,但这并不完善。

我在做一些纺织女工访谈的时候,她们说近代工业化时期的纺织女工要背着自己出生的婴儿去工厂工作,因为要哺乳,但是又没有其他地方暂时托管,所以要背着婴儿在车间里跑来跑去。

另外我推荐的一本书,是上海社科院的罗苏文老师根据上海的档案写的《高郎桥纪事》,讲的是近代上海一个棉纺织工业区的兴衰,也是一个百年历史,可以有助于大家了解刚才我讲的这一段史记。

第三个时期,也是我个人研究的重点,就是社会主义工业化时期。

我觉得它有意思的地方是,本来在资本主义工业化时期是把生产和生活剥离开了,但在社会主义时期是再次尝试把这两者整合到一起,而这种整合又是在工业化大生产的背景之下。也就是说,在这一时期,生活不是你的私事,不是个人去解决的问题,而是国营企业和国家共同去负担的一个问题。

在此我展示两幅宣传画,虽然它不是写实主义的,而是在50年代初期的一种宣传性质的表达,但是它所表达的愿景是非常清晰的。

第一幅图左下角写着工厂托儿所,右上角有一个横幅,写着“看好孩子,使母亲们安心生产”,这是它的一个愿景,就是说在工厂内部,会设有托儿所、哺乳室,这样的话在生产一线的母亲就可以没有后顾之忧地去工作。

第二幅图也产生于同时期,它展示的是作为母亲的纺织女工,在没有了后顾之忧之后,就可以去集中精力提高技术,争取更大的节约。

在这里我想说的是它展示的逻辑是非常清楚的,愿景也是非常好的,但我并不是说社会主义工业化时期就非常顺利和充分地实现了这样一个愿景。社会主义体制的福利再分配是非常层级化的,如果是在特别大型的国家重点企业,这些资源和福利都比较多,而在一些小型国企和集体企业,就没有这么多的资源去实现这些愿景。当然还有农村问题,由于时间关系,我今天就不谈了。

总而言之,这一时期也是有一些内在矛盾的,所以从结果上来说,双重负担的问题并没有完全解决,但是它跟前后两个时期相比,确实有着质的不同。我想今天在座的70后和80后,如果还对计划经济时期的单位制有一点印象的话,就会有非常明显的对比感受。

我们小的时候,在城市,如果是体制内双职工家庭,上个幼儿园是没有问题的,不会出现上幼儿园困难的问题,尤其是80年代。但是到了现在,上幼儿园就变成了一个非常困难的问题,更别说那些要花很多钱才能上的各种早教班,也是非常疯狂的。中国现在0-3岁之间的儿童,即幼儿园之前的这个阶段是没有公共服务的,所以这也是私有化特别严重的一个领域。

由于时间关系,关于社会主义时期我就不展开谈了,大家有问题的话我们可以再讨论,或者关注我继续要写的书。

最后一个时期,就是市场化时期。

这一时期,生产和生活再次被分离开了。这个过程并不是在80年代改革开放初期马上就发生的;生产—生活体制分离的完成是在2000年左右。当时我们国家进行了“现代企业制度改革”,朱镕基总理明确指出“企业不能办社会”。所以在2000年时,企业在私有化或卖给个人时就已经把后勤部门,包括幼儿园、子弟学校、食堂和诊所等等都全部剥离出去了。

这里很有意思的一点是,在这些再生产领域的私有化过程中,学校没有完全私有化,很多小学或中学子弟学校都是归政府的;医院有一部分私有化了,但很多一部分也归政府了;原来在企业的学校和医院工作的人算企业的职工,后来算是政府公务员了……但唯一完全私有化的,可以说私有化到连渣都不剩的就是托儿所和幼儿园,我们基本看不到有企业留下来的公立幼儿园,几乎都是私营的了。

所以我研究的一个面向就是解释为什么在这一时期,我们的生产—生活体制再分离过程是一个性别化的过程?2000年左右国家在做这些政策抉择的时候,是谁、怎么决定有些再生产部门是归国家的责任,而有些就是个人的责任呢?是不是有一些根深蒂固的性别偏见起到了一定的作用呢?这是我研究的一些想法和想解释的问题。

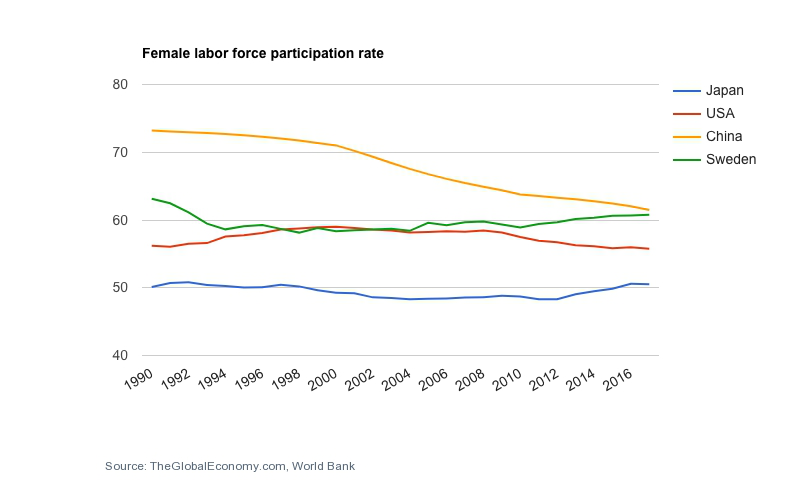

我们再来看下面这张图,这是女性劳动参与率随着时间变化的曲线图。黄色的曲线,走势从高到低,是中国从1990年到2016年的女性劳动参与率。这个统计数据指的是在一年之内,如果你在就业中,或者是在就业市场上积极地找工作,那你就是参与了劳动;如果你已经放弃了找工作,或者在家待着已经没有工作了,那你就是没有参与劳动。所以这个曲线的下降从很大程度上说明,市场化以后,更多的妇女放弃了双职工的选择。当然这已经不能叫“选择”了,她们是被迫回归了家庭。

图片来源:theglobaleconomy.com

很多知识分子,包括著名的社会学家郑也夫老师,在80年代极力鼓吹“妇女回家论”,认为妇女回家照料孩子是利国利民的事情,当时也有很多女权主义者跟他辩论。这非常有意思,事实上妇女回家并没有彻底地发生。因为80年代的中国并不像美国以前的福特主义时期一样,女人乖乖在家当家庭妇女了,再生产问题就被家庭内部轻易地解决了;相反,之后在90年代以来,我们看到的是再生产领域急速的商品化。

换句话说,可能一个妈妈不工作了,但这并不是说其孩子的照料和教育等问题就是她个人能完成的,这个家庭还是要投入非常大的财力和资源,将很多提供给小孩的服务继续外包出去。所以又要妇女回家,又要外包很多东西,这是为什么呢?待会我会讲到这个问题。

以上是我对四个时期生产—生活体制非常简单的梳理和概括,想说明的问题其实非常直接,即当你历史化地去看生产—生活体制的时候,就会发现没有什么东西是必须会怎么样的,它是随着历史进程而不断变化的,所以说我们应该抛弃“目的论”,历史没有终结的形态,而是要靠人去不断改变的。同样,我们站在今天的视角去看未来,也并非说未来就一定会怎样,它是一个多方利益群体去博弈和协商的过程,取决于我们想要一个怎样的未来。

前面我讲到妇女回家的同时,生活领域也在商品化。与此同时,在商品化了的再生产市场内部,也还是有层级和鄙视链的。表2是几年前我在中国一个二线城市做调研时的数据,我想今天北上广的数据会更加触目惊心。

表2

在这条鄙视链中,最便宜的是小时工;然后是护工,护工一般是照顾老人的,在我做调研的时候,平均每个人工资是三四千;家政工和保姆一般是不住家的那种,也有住家的;育儿嫂是住家的,帮忙照看0-3岁左右,也就是上幼儿园之前的小孩,每个月工资四到六千。现在有很多人谈月嫂的问题,1万元工资这个数字已经是非常保守的了,我知道现在有些经济比较发达的地区,有些月嫂一个月的工资可能在一万五千元左右,所以这是一个非常剧烈的商品化过程,也是一个非常有意思的现象,而且与其他国家的性质也是不太一样的。

我觉得社会再生产的商品化背后所折射出的问题,除了性别之外也有一种阶级焦虑。今天城市的中产阶级已经把对子女的照料和教育当成一种投资,以维持他们阶级地位的再生产。也就是说我必须保证我的孩子不能低于我的阶级,不能上比我差的学校,否则我们家庭的阶级地位就会下沉。

这也是为什么他们会在子女身上投入如此之多不成比例的资源、而非妈妈回家就能解决一切问题的原因。所以他们一方面不断购买照料和教育服务,另一方面还鼓励母亲进行密集化的哺育,即所谓的“密集母职”(intensive mothering)。

我把这种育儿方式戏称为“小农式育儿”,精耕细作,最后形成一种内卷化,每个家庭都在将育儿不断地细化和密集化,每个孩子都被安排得满满当当,就这样不断地恶化竞争、不断地把人往绝处逼的现状,所折射出的正是一种阶级焦虑。

与此同时,城市底层和农民工虽然没有这些资源投入到子女的照料和教育,但他们也共享了这种意识形态上的焦虑。我自己访谈的一些富士康工人,他们经常会觉得因为自己不能陪伴子女而有负罪感,即便他们其实没有多少资源去做和中产阶级一样的事情。

现在的问题是,一些有话语权的人会去批判留守儿童现象,把父母不陪伴孩子左右的这种现象给道德化,好像是父母自己不负责任、不懂事;并且还会把儿童问题心理学化,与此相关的很多讨论都集中在留守儿童长大之后会成为社会边缘人,会反社会或者心理不健康。

但其实这些讨论都是以个体为单位去看待社会问题,他们其实忽略了政府责任的缺失、制度的缺陷、市场的畸形,以及性别的偏见,才是母职焦虑的真正制造者。如果你是以道德或心理学上的语言讲问题,站在高人一等的角度去可怜这些孩子,去批判这些不懂事的年轻父母,其实是解决不了任何问题的。这是我对第四个体制的批评。

四、性别与阶级正义:我们到底要追求一个什么样的理想体制?

最后一部分是把我前面讲的所有东西加在一起,来表达我想说的内容。我觉得这是一个很开放的问题,大家可以一起讨论,因为指向未来的政治是要经过实践的,不可能是通过既有的理论和逻辑演绎就能想清楚的。

第一,我们应该尽量去脱离一种以工作为目的的历史观,从而认识到以经济酬劳的外在动因为标准的工作,只是随着工业化产生的一种现象,它不是历史的终结。

简单来说,就是不要把工作给正常化。我们可以想象一个我们不需要工作也能有基本生活保障的社会,就像很多欧洲以及美国民主党初选候选人杨安泽提出的universal basic income,即普遍基本收入。

杨安泽当然不是提出普遍基本收入的第一人,很多女权主义者是讲过这个问题的。女权主义者认为,如果大家都有普遍基本收入的话,这一方面是用等于用某种经济补偿承认了家务劳动的价值,另一方面也是并未把全部生活商品化,因为大家得到的收入是统一的而不是市场调节的。

我觉得这是一个非常有意思、值得去想的问题,如果能实现的话,是不是后工作时代快要来临了?当然后工作时代还会有很多其他的问题,我们还可以再讨论,现在我只是说首先你要去问题化工作本身,即质问:工作是不是我们活着的目的?

第二,我们也要认识到公私分离的生产生活安排,也只是各种安排中的一种,并不见得具有必然性。

这也是为什么我要讲一个长时段故事的原因,就是想让大家看到,在历史上并不是所有时期,甚至可以说在历史上大多数时期,人类的生活和活动都不是围绕着工作,尤其不是围绕着工业化的工作而进行的。因此,我们要质疑为什么996的工作成为了我们唯一的意义,考一个好大学就是为了找一个好工作,找一个好工作就是人生的目标等等,这些问题都是值得质疑的。

所以从某种程度上看,三和大神是具有他的个体反抗性的,他们从某种程度上已经意识到,我们所奋斗拼搏的这些可能都是一些不值得去追求的生活状态。所以我们要回到生活本身,去追问到底什么样的生活才是好的生活?到底什么样的生命才是我们值得去过的生命?这些问题真的是值得去认真反思和讨论的。

这里我想讲一句题外话。早在一百年前,所谓的中国第一个女权主义者何震,也就是刘师培的伴侣,在刘师培去世后就销声匿迹了,没有人知道她的踪迹,可能是出家了,也可能是死了。她是最早去书写女权主义和马克思主义政治经济学的人,也是最早的共产党宣言的翻译者之一。一百年前她作为第一波女权主义者,在讨论这些问题的时候就聚焦在两个概念上,一个是“生计”,一个是“男女”。生计在她看来不是工作,而是livelihood,更接近“生活”。

所以在历史上曾经有过那么一个时刻,女权主义者对于如何去生活的讨论,是从一个更原初的出发点来想问题的,而不是被“家务劳动到底是不是工作”这样一个更加目的论式的话题牵着鼻子走。

另外我们还要认识到,不能空泛地去问什么是好的生活,我们必须清醒地看到,基于性别的劳动分工是贯穿在我们对生活安排的始终的。基于性别的劳动分工,所谓男耕女织这样的分工,是比资本主义,比工业化,比市场经济的诞生都要古老的制度安排,所以性别并不是附加在政治经济学上的附属问题,或者是我们学有余力才值得去讨论的问题,它其实就是政治经济学制度的内在逻辑本身。

我们不可能抛开性别关系,去抽象地谈生活、谈再生产,或者是谈留守儿童,性别是被编织在政治经济学内部的东西。所以对于未来什么是好的生活、什么是理想的工作、我们要不要工作等等,这一切讨论的原始出发点,可能都是要去清楚地认识基于性别的劳动分工在历史中有哪些变与不变。

最后,我个人认为这是一个可以去争论的点,即性别政治和经济政治到底是什么关系?我自己的观点是它们是同构的,是没有办法去分谁比谁更重要的。

这就是我今天的讲座。下面这张图是1980年代的一张宣传画,“坚决维护妇女儿童的合法权益”。

图片来源:chineseposters.net

我想说的是,在我们国家的历史上,其实有很多时刻,我们是有面向未来的勇气的,也是有急迫感的,我希望今天的时刻也可以是那样的时刻!

提问与回应

问题一

老师好!我是一名男性,在了解女权主义方面,我曾经试着去接触一些工作中的女性,发现她们很多人在结婚之后的婚姻生活中会受到很大压力,甚至有的女性会觉得生活很没有意义。然而我们想去劝解的时候,她们却很退却。有一次我让一位女性加了一个有关女权的群,她也退出来了,所以我不知道这里面到底是什么原因。老师怎么看待这种情况呢?

董一格:如果我理解不准确的话,请你多包涵。我理解你的意思是,我们有时候特别积极地想去帮助一些你眼看着很受压迫、很受苦的人去解脱,但是当你去劝解之后,却发现她倒不想采取我们所推荐的那些更为激进的行动。其实在历史上,马克思主义内部在讲工人运动的时候,经常会说某某某是虚假意识,就是说你并没有站在对自己阶级更有利的位置上去做选择,反而去选择了一个对你自己看起来不利的方式。

对于这种问题我们有两个处理方法:第一个方法是我们站在比她高一等的位置上去说,也就是我刚才所讲的那样,说你这是虚假意识,你自己看不清楚你的利益在哪儿,你是糊涂的,所以你需要我作为一个更懂理论、看得清楚、拎得清的人给你指一条明道,你要痛定思痛投向新的生活。

另外一个角度,就是我们能够更同情地去理解当事人所处的环境,是不是只有两性关系那么简单?是不是还会有生计问题?是不是还有像“娜拉出走她会去哪”的问题?会不会像鲁迅先生写的《伤逝》那样,子君跟涓生私奔了,但那个社会还不足以给女性足够的新的机会?当市场还是特别歧视女性、当女性有了孩子或者30岁以后,用人单位根本就不要你,你怎么办?等等。

凡此种种情况发生的时候,你怎么要求她个人去独立呢?可能真的还不如跟一个人搭伴过日子,至少更容易抵御风险。所以可能有很多这样需要帮助的女性,自己是没有多少资源的,两个人凑合总比自己一个人飘零要强。

所以对这一问题的理解,无外乎这两种不同的方式。我觉得处理这种问题是挺难的,但在不能给她更多的资源之前,可能也不好要求她必须斩断过去,这是我的回答。

问题二

计划时代国家提供的再生产有层级化吗?

董一格:这是一个好问题!是这样的,我所做调研的点是基于国有纺织厂的研究,选这个点是因为五十年代妇联的政策性文件。当时妇女工作都特别重视几百人以上的大型国营单位,而纺织厂又是其中的重中之重,因为女工多嘛,女同志的问题解决得好,工作才能有积极性。

所以如果说国家分配有层级的话,我选的调研点已经算是食物链比较顶端的了——国家重点企业,女工多,国家重视,等等。但即便是在这样的企业内部,我会发现一个客观现象:由于社会主义时期的高积累是一个死目标,是必须要完成的,所以它不可能在再分配的时候,把利润过多地反哺给国有企业,相反国有企业的大部分利润都要上交,留下来做福利的只能是很小一部分。所以根据我在纺织女工社群的调查,大概只有三分之一到二分之一的女工她的孩子是真的上过企业幼儿园的。这不是因为没有幼儿园,而是因为幼儿园收费相对工人工资还是贵,所以如果家里有老人带孩子的话,他们还是选择不上幼儿园从而可以省点钱。

这一方面是因为太重视积累,而不注重分配所导致的。另一方面是因为当时的中国作为一个年轻的工业化国家,资源就这么多,也确实没有办法分更多了,所以内部是有这样一个矛盾的。那个时候一个一线挡车女工的平均工资能拿到七八十,这已经算是最高一级的了,可是送孩子到托儿所小班的话,一个月需要十块钱;幼儿园的话会更贵,要到二十多块钱,算一算这部分支出也要占到一个人工资的1/7甚至1/3,还是相当贵的,所以如果家里有老人的话,还是让老人带孩子。

不过那个时候因为在意识形态上没有精耕细作的育儿观念,也没有阶级再生产的焦虑,所以父母花在培养孩子上的时间和精力并不那么多,反过来也可以说母职焦虑或者是育儿焦虑没有那么强。因为你不用担心教育问题,大家都一样,都上子弟学校,将来都是顶替或接班,而不需要在高度竞争的劳动力市场上去赢得自己的地位,所以那时候是完全不一样的心态。

问题三

董老师好!我是香港理工大学社会政治学系的一名学生,我想问一个社会学和心理学界长期争论的话题,就是人的身份到底是先天的还是社会赋予的?因为有一些“网红教授”比如说龙虾教授、Jordan Peterson等,他们就很爱说女性回归家庭之后有多么多么好;Fukuyama(福山)的新书《身份》,似乎也是以人的身份的先天性为参与社会活动的内在动因,所以说这看似是一个非常终极的问题,就是说人的身份到底是先天赋予的,还是社会的某种欲望在人身上的反映?谢谢!

董一格:这个问题太好了,太终极了!这是一个特别本质的问题,我也很喜欢这个问题,但是我肯定不能回答得非常好,我要是能和Jordan Peterson直接辩论的话,那我不就成齐泽克了吗?他们不是就有一个世纪大辩论吗?我的意思是说要在话术上赢了他,还是需要一些技术的。

我恰好本科是学心理学的,对于心理学我个人有一些朴素的想法。虽然不是觉得整个学科有问题,但是进化心理学动辄就把男女之间基于社会结构的差异,跳一万步回归到原始社会,男的狩猎,女的采集。如果认真剖析这些人的辩论技术的话,就会发现他们很容易一下子就跳步,把今天的一个特别具体的社会现象还原到几百万年前、也未必真的是经过证实的东西上,我觉得这就是他们的一个话术。

我个人觉得,nature(天然的)和 nurture(后天影响)的问题,肯定是有张力的,因为很多具体问题都不是非黑即白的。每个人都会有一个自己的论断,比如有的人说女性就天然地适合育儿,因为女性天然地就对婴儿有亲切感,他还会引经据典地说某某心理学家做过实验——因为有很多这样的实验,例如当你在一个女人身边放一段婴儿啼哭的录音时,你会从这个女人的FMRI脑成像中发现她脑子里的某一个点就特别活跃,而男人的这种活跃度就不高,因此这就证明所有女人就天然地对婴儿有好感,所以女性就适合回归家庭。

对于这种观点,首先我要说的是他在这里跳了很多很多步,把多重“因”所结的一个“果”归结到一个单一的点上,这本身就很有问题。其实还有很多实验的基础都是经不起推敲的,很多做心理学脑成像研究的,样本量特别小,有时甚至是个位数,因为这种研究都是非常贵的,所以在统计上可能就有很大的误差。前几年有一篇文章研究了大量的实验心理学所追求的P值,也就是衡量结论是否有显著差异、是不是成立的P值,结果发现其实有很多实验都是不能重复的。这也是为什么后来我退出了心理学的原因之一。

所以我想说所有的话术后面都是有他的政治议程的,也有他自己的价值取向。其实我宁愿辩论不要流于话术,你就特别直白地把你的政治立场亮出来就好,比如你就直接说你是一个保守主义者,你就是觉得这个社会应该有等级,男女应该有别,每个人就应该在自己的位置上老老实实的,不应该反抗。就这样,你还不如直接说,说白了挺好的,很多看似“理中客”的辩论,最后都能找到其背后真正的政治议程,所以我觉得还不如直接就在政治上对抗。政治就是人心嘛,谁的议程支持的人更多,或者能够发动更多的群众来支持,谁就能赢得这个力量的较量。

最后再多说一句,这个龙虾教授因为听信了他女儿说要吃某种原始配餐,只吃牛肉,不吃别的东西,现在好像已经不能说话了。我为他个人的健康感到悲伤,但是我觉得这也说明了,如果一个人在选择自己的饮食上都不是那么有智慧的话,在其他事情上也未必真的那么权威。所以我觉得我们应该多去仔细拆解这些心理学实验,看看他们是基于哪些证据去论述他们观点的。

问题四

刚才董老师你也介绍了对于未来的想象,那你认为未来有什么可行的解决方案呢?

董一格:好问题!不过我觉得这个问题是大家一起想的,我真的不知道,因为现在电脑时代,我每次想问题想五分钟就走神了,所以对这些特别深的问题我老是想不清楚,我现在能想到的就是universal basic income(普遍基本收入)这一点。我想如果有一个方案,大家能够不工作,能够不受制于权力和资本,同时也能有一个比较有尊严的生活,这是起点的话,我们才能去想象一种脱离了压迫性工作体制的未来。

可能我不知道它的具体终点,但是我觉得它的出发点应该是:大家不用为了一个被迫的原因而去工作。现在有一个词是job lock,就是说现在很多人的工作不是为了工作,而是为了医保,为了社保等等,这其实还是因为基本生计没有得到保障。这是一个很大的、超越资本主义和社会主义的问题,也就是说在后工业时代,经历了两个世纪的资本主义发展,一个后工作体制的国家决策应该是什么?

在这里,国家也不仅仅是福利国家的概念,因为福利国家还只是扶老携幼的意思,是一种恩赐,也是一种非常家长式作风的角色,即仁爱地、慈爱地关怀你,因为你是需要帮助的那种人。但如果是一个后工作时代,是一个universal basic income(普遍基本收入)的时代,国家的角色就不是恩赐给我福利,而是我作为这个国家的一份子,生存是我的基本人权,我什么都不做,但我生下来就应该天然地得到这一部分的分享。

所以这归根结底是一个政治问题,就是我们到底想要一个什么样的国家?这要通过很多曲折的论述和斗争,而非天然地就能够得到。所以我还是想回到杨安泽,虽然他很有争议性,但是他给了我很多启发,比如结合信息时代的政治经济学去想这个问题的话,杨安泽就说我们也不是不劳而获,因为我们的数据都被一些大公司在不经我们允许的情况下就征用了,我们的隐私都被泄露了,被他们拿去卖钱,所以我理应有一份分红。

这就好比说,我在一个企业投资以后,这个企业的股市涨了,那么我也可以分红,所以杨安泽把这个叫做data dividend,即基于数据的分红。我们从一生下来所产生的各种数据就已经被拿走了,那么我们为什么不能有一份分红呢?所以我觉得这是一个可以去论述的问题。当然这是牵一发而动全身的问题,肯定不可能那么容易,因为我知道现在对很多人来说,能有工作就已经不错了,所以目前我就只思考到这个地步。

问题五

我想请问一下,您最后一张PPT里提到了公私和生产生活的安排,我觉得根据您之前提到的一些历史上的情况,公私好像有两个维度:一方面是2000年左右的一个私有化浪潮,将中小学包括大学和医院这样的一部分再生产或生活体制化归了国家,而幼儿园尤其被私有化地特别严重,所以是有这样一种公私区分的。但是到现在的市场化时期,又存在女性劳动或者说生活劳动是否要进入市场的问题,还是在所谓的家庭这种劳动看似好像是更私人的领域,这好像是市场与家庭的又一种公私的区分。所以我很好奇:在大家的概念里,市场和国家、国家和家庭这三个概念,在私有和公共的概念上是不是有重合的?

如果更具体地问的话,我还会好奇:在社会主义工业化时期的国营生产中,刚才你也提到是有很多不同层级的,并且福利和资源的保障也是非常不平等的,或者说是差异化操作的;而在市场化中,各种生活资源或者说照料等这些劳动被私有化和商品化了,都标出了很高的价格,很多人都不负担不起,这又和社会主义时期的差异化操作形成了一种应照。所以好奇这两个不同时期,从不平等来讲,从贫富差距来讲,以及从能获得照料资源或者生活资源的差距上来讲,不知道是不是可以比较的?如果要比较,那会是一个什么样的结果?

董一格:你的问题非常有综合性,我的回答不可能面面俱到,不过有两点我可以回答一下:第一点是关于概念的问题,因为公私分野是有模糊性的,这点我特别同意,我觉得public(公共)和private(私有)这对分析概念的起源也是西方自由资本主义公私分野的起源。在那样的语境下,公与私指的是State(国家)和 Non-state(非国家)的分野。私既包括市场也包括家庭,市场是有双重性的,相对于国家来说它是私有的部分,但相对于家庭来说又是公的部分。

但我觉得必须加入另外一个概念才能让它更清楚,即社会性。就是说一个东西可以是社会性的,但它不一定是公有性的,比如说市场其实是一个社会性的概念,它是家庭之外的东西,但它不是公有的,也不是国家所拥有的。我其实一直在想这个问题,在我的写作里也老会遇到你说的这个问题,但是我暂时可能没有一个简洁明快的结论,所以说得有点不清楚。

但是我觉得在社会主义时期,我们可以说社会主义的再生产是社会化的,因为它不在家庭内部进行,但是它还没有被私有化和市场化。而当代的问题是,再生产的很多部分都是被市场化和商品化了的,但是它未必是在家庭之外的公领域,所以我们确实要把这些概念进行区分,它们不是一个东西,不能互相通约,这是回答你的第一个点。

第二点是你问这两个时段是不是有什么可比性?

我觉得是可以用前一个时段去解释后一个时段的一些东西的。我有一个观点:今天中国的中产阶级育儿之所以会商品化得如此彻底和剧烈,恰恰是因为在社会主义时期我们有一个双职工的工作体制,并且我们的社会再生产在某种程度上是社会化了的,虽然没有商品化,但它是在家庭之外进行的。

因为有这样一个基础,所以特别吊诡、特别讽刺的是,当市场来临以后,就更容易对接上一种极端的商品化。这不是一个提前企图的结果,而是一种历史的偶合。两个对接在一起,前者为后者铺平了道路,虽然这完全非前人所愿。我觉得是有这样一种内在联系的。

说到可比性的话,我觉得逻辑上是有联系的,但不是特别好比。因为中国的城市化是一个变量,在社会主义计划经济时期,连20%的城镇化可能都不到,80%的人都是生活在农村的人民公社里的;而现在的城镇化,已经是60%左右了。现在很多农民是半无产阶级化的,而当城镇化导致农民失去土地作为生产资料之后,就完全无产阶级化了,在这种情况下社会再生产要么完全由国家来管,也就是去商品化的福利,要么就是商品化去购买这些服务。

在农村,从理论上讲,社会再生产是可以依赖土地和乡村而自己去进行的,所以农民与城镇化后的市民是完全不一样的两个阶级主体,所以不是特别好比较。在这里我是纵向比较的,也是以城市为主,没有太谈农村的问题,所以没法说哪个更普惠,因为城市在社会主义时期真的只是一小部分。

问题六

在社会主义时期,我国实现了对计划生育、女性健康等问题的关注,这个是不是只能从福柯或者阿甘本生命政治的视角来解读?有没有从我们自己的历史脉络来解读的?

董一格:你这个问题挺有难度的,因为我不是福柯或者阿甘本的好学生。不过我可以推荐一个学者David Bray的书《Social space and governance in urban China: The danwei system from origins to reform》,他是从福柯的角度去解释社会主义单位制的,他的书2005年出版的。我觉得你想问的问题,可能是怎样去理解社会主义时期对女性身体的一种控制和规驯的问题,以及妇幼保健的问题。我自己没有从这个角度解释过,所以暂时不能马上给你一个答案,不过你可以先读一下Bray那本书。

不过我个人觉得任何晚期资本主义社会所生产出的社会理论,在我看来都是地方性的知识。当然我们可以跟它去对话,但我觉得很难有可以拿来就用的东西,因为它们不是理论,而只是地方性的知识,但因为是在一个有霸权的知识生产中心所产生的,所以就成了一个好像是放之四海而皆准的理论。我不是批评你,我觉得用这些视角去看问题是有意义的,就像我用社会再生产理论一样,我只是不能马上拿来就用,而是要去想一想。

问题七

在五六十年代的女权主义中,国家鼓励女性走出去劳动,婚姻法也获得了普及……你是不是认为女性真的可以从家庭生活中得到解放?五六十年代是不是也有关于家务劳动的讨论和争论?

董一格:太好了!谢谢你来问这个问题,因为我没有时间讲。

首先,五、六十年代是有对家务劳动的讨论的,这方面推荐大家阅读中国人民大学宋少鹏老师写过的一些关于社会主义时期家务劳动的文章,还有密歇根大学的王政老师在《寻找国家中的妇女》这本书中也谈到了这些问题。

在我个人看来,那个时期有两股力量:第一股力量是以中央男性领导人为主的权威,因为我们发展的大计是加速工业积累、超英赶美,所以要鼓励妇女走出家庭,就像毛本人说的那样,妇女是一种伟大的人力资源,应该去利用。所以确实,鼓励妇女参与劳动是有这些功能性原因的,但这并不意味着像很多人批评的那样,妇女解放完全就是一种违心的话术。

这是为什么呢?因为同时党内还有另一股力量在起作用——马克思主义女权主义者,像邓颖超、蔡畅这样的老革命、老资格,同样有一些权利和自己的政治议程。她们借着解放妇女劳动力的东风,在这个政治议程中也夹带了很多自己的“私货”。她们是真心想给妇女进行经济赋权,让妇女参与大生产,从而给她们带来一种尊严感。

这也不是1949年之后才有的事,在延安大生产时期就已经有了。北大新闻传播专业有一名毕业生叫孔熠也,她的硕士论文写的就是延安时期以纺织为中心的妇女大生产;她还写过一些相关文章,已经发表了,大家可以去关注。总而言之,我的意思是这两股力量同时存在,而且在历史上,也是有趣地偶合在一起的。

有关家务劳动的讨论是在大跃进的时候,因为国家想让妇女都出来劳动,所以就要把家务劳动社会化。1958年,像胡绳这样的党中央理论高手都在《红旗杂志》上写文章论述家务劳动社会化的合理性,但那时他们的目的也的确是为了说服那些有家庭拖累、有孩子拖累、要做饭的妇女,去大炼钢铁、去开荒。所以他们就说,我们把家务劳动进行社会化吧,把孩子都集中在一起去管理,这样你就不用有后顾之忧了,这是为了劝妇女出去工作的时候讨论的,这是一波。

还有一波是在妇联创办的《中国妇女杂志》里,有一些苦闷的妇女干部、工人等有工作的女性,会有一些个人苦闷的表达。她们说我天天又要工作,又要受家务劳动的拖累,所以我活着的意义到底是什么呀?所以早在五、六十年代,她们就有这样的讨论,当时的妇联是支持妇女去表达这种忧虑和个人问题的。

但是到1964年左右的时候,这两股力量就有了明显的胜负,说白了就是男性领导的力量压过了女权的力量。所以今天我们回过头来看,觉得那个时期都是铁板一块,鼓励妇女参与劳动更多的是一种利用而不是真心的解放,这是因为解放的那股力量有点被遮蔽掉了。

问题八

我想问一下社会主义国家对妇女的鼓励是不是一种次级选项?比如苏联早期的中亚妇女解放,开始进行地轰轰烈烈,但因为贫农无产阶级男性反对,所以为了安抚这些人就放弃或者缩水了。所以说社会主义建设时期也使用过这种缩水战术,你怎么看待这一时期妇女解放的这种被交易和牺牲的行为呢?

董一格:早在1983年就有一个学者Katherine K Johnson写过一本书,包括另外一个学者Judith Stacey,她们的论点就是你说的这个论点。这一妥协的发生早于1949年,在取得政权之前,为了发动农民支持革命,这种妥协就已经发生了,这和其他的共产主义革命也是类似的。

那怎么看待这个问题呢?我觉得一些比较新的研究,比如王政的研究可以参考;还有一位加拿大学者Kimberley Manning,研究了大跃进时期河南农村基层的妇女积极分子问题。因为我们对大跃进的理解,好像是让妇女过度地劳动导致很多人子宫下垂、不顾她们的生理安危等等,而她的研究却发现这些妇女积极分子是自己愿意有积极表现的,因为只有通过特别积极的表现,甚至是不顾生理局限性的表现,才能得到政治资本和政治资源,才能够被提拔,才可以在这个村里有一定的权威。

但与此同时,当时的妇联也一直在强调妇女应该保护自己的生理。妇联的这种马克思主义女权主义对妇女的保护主张是始终如一的,但是妇女积极分子本人选择了更为激进的路线,因为她们觉得这样可以更快地被提拔。所以我们不要低估妇女本身的能动性和自己的计算,她是有自己背后的考量的。

所以一方面妇女是被动的、被牺牲掉了、被妥协了,但另一方面我觉得妇女主观的能动性一直是有的。虽然这可能是在一定结构下的个人主观能动性,甚至可能是某种非常庸俗的自由主义的论述,但从某种程度上说,这还是有现实意义的,否则中国妇女不就永远都成了被动的、等待被拯救的、被压迫、被解放的群体了吗?但我们显然不是这样的。

问题九

请问一下如何评估现在上班族有意识地“摸鱼”、“划水”等现象,这是否需要借鉴马克思主义关于工作抗争的理论?比起自由主义女权主义,马克思主义女权主义是不是多了政治经济方面的考量,而自由主义只讲空中楼阁?

董一格:我同意消极怠工甚至拖延症,这其实都是一种集体无意识的反抗。当这个问题只有一两个人有的时候,是一种个人问题、心理学问题,但当一个群体中有90%的人都有这个问题的时候,那这显然就是一个社会问题,而不仅仅是一个心理的问题。所以不是你不够坚强,不够勤奋,而是因为你的工作可能太异化了,意义感太薄弱了,还远远不如刷豆瓣好玩。

所以我完全同意这些都是一种消极抗争的表现,或者说是一种斯科特意义上的“弱者的武器”。这种消极反抗可能就是自由主义或无政府主义的局限性,但基于个体的反抗,最后能够指向何方?我们最后是不是还是需要一种列宁意义上的组织?抗争是不是还要一定程度的组织化,才能真正取得一些成果呢?这些都是值得探讨的方向。

最后,自由主义女权主义和马克思主义女权主义相比较,是不是一个就是空中楼阁,一个就更有国家维度?其实我觉得马克思主义女权主义的优点是它对政治经济学的分析非常到位,对资本的批判也很所向披靡,但对国家的批判,因为不是它的理论传统,所以其实是不够的。从某种程度上来说,韦伯主义和马克思主义之间的对话,可以加强对国家层面的分析。

其实自由主义女权主义对于国家和政治机器的分析,有时候还是非常有意思的。它不是简单的讲agency,它也讲structure,只不过它重点讲的structure是国家,是官僚体系。

最后我想说的是,其实一个女权主义者也许永远都不会成为一个纯粹的自由主义者或者纯粹的马克思主义者。因为19世纪以来,西方理论界的马克思主义也好,自由主义也好,都是对西方工业资本主义的某种批判和思考,但都是有性别盲视的,都没有考虑到女人的问题,因为那个时代大多数女人不能参与公共生活,所以女权主义是在同时挑战它们两个。

所以我个人想做的不光是要提这些大的理论,说“唉呀!你们忘了还有女的,女性的经验不能忽略”,我同时更想做的,是想提醒大家,如果这些经典理论不能囊括性别视角的话,那他们的理论本身是不完整的,是有漏洞的,这会影响理论本身的穿透力。所以我们不仅是要在经验上看见女人,同时也是要在理论上把性别权力这一维度结合到社会理论里面去。