诚食讲座 | 陈瀛:生态帝国主义——质疑气候数据的“客观性”

导 语

世界气象组织发布的《2023年全球气候状况》报告显示,温室气体水平、地表温度、海洋热量和酸化、海平面上升和极地冰盖融化等关键指标再次打破记录,且变化速度日益加剧。联合国秘书长古特雷斯警告称,地球已处于崩溃边缘。[1]就在最近,极端天气频发:莫斯科罕见春季降雪,东南亚和南亚多地高温超40℃,东非暴雨引发的洪灾造成大量人员伤亡和流离失所,城镇和基础设施受损,农田和牲畜损失严重,粮食危机加剧。有研究表示,全球变暖背景下,现在和未来的极端天气将越来越频繁。在这场全球性的气候变化中,最脆弱的国家和群体往往成为最严重的受害者。

气候危机是人类共同面临的挑战,但国际合作却步履维艰,这背后究竟隐藏着怎样的原因?陈瀛老师的讲座为我们提供了深刻的洞见。她首先梳理了环境经济学、生态经济学和政治经济学等经济学派对气候问题的研究视角。环境经济学深受新古典经济学的影响,坚信市场是万能的,认为通过市场机制就能解决环境污染和生态破坏等问题。与此同时,生态经济学则对经济增长提出批判,强调生态的可持续性,提出“去增长”等概念。政治经济学派则是受到马克思主义的启发,揭示环境问题实际上是物质利益冲突的表现,强调富国对气候危机的责任。

接着,陈瀛老师通过具体例子揭示了主流媒体在报道气候数据时的偏见:他们往往以“科学”的外衣包裹下的“客观报道”来影响公众的认知,但其报道方式往往存在误导性,忽视了不同国家在气候变化中的责任差异,“合理化”了生态帝国主义的现状。北方国家利用媒体影响力夸大南方国家的责任,为自己的不作为找借口,导致国家间信任缺失,国际合作困难重重。最后,陈瀛老师强调,不仅要批判这种西方中心主义的叙事,同时也要探索发展问题上的多元途径,以寻找解决气候危机的有效方法。

主讲人|陈瀛,现就职于美国纽约新学院(New School for Social Research),研究领域为发展经济学和政治经济学,近年来多次撰文批判西方中心主义的经济发展政策及环境政策,致力于将全球南方视角融入全球气候变化的讨论框架中。曾参与撰写UNIDO(联合国工业发展组织)2021年报告,也在《每月评论》《激进政治经济学评论》《国际应用经济学评论》等进步周刊发表文章。

文字整理 | 翱翔飞鱼 决明 守拙 文申武质 弈酉

责编|云岫 非文 格桑

后台编辑|童话

我研究生态帝国主义的原因有二:一是我的研究领域涉及发展经济学和政治经济学。这两个领域的理论框架本身就是研究一些陷于贫困或发展停滞的国家,在对这些国家进行分析的时候,必然会涉及其被殖民的历史。而在当下,殖民只是换了一种形式存在。

二是个人经历。我在美国参加关于气候危机的相关讨论时,主持人在提问前总是有固定思维的预设,即中国要为气候危机承担最大的责任。当我给出历史数据证明发达国家要为此承担更大的责任时,他们往往会说历史已经过去了,要看当下;当我拿出人均碳排放和人均碳足迹等数据证明中国、金砖国家以及其他发展中国家的人均碳排放比例要远远低于富裕国家时,他们又会强调中国的碳排放总量是最大的等等。

只要提出的观点不符合西方的主流认识,主持人就会顾左右而言他,他们关注的重点永远在于寻找中国的问题,不断强调中国在气候危机中的责任。

显然,西方中心主义的思维在意识形态领域是根深蒂固的。这实际上阻碍了许多有建设性的讨论,也阻碍了国际间在气候问题上可能达成的合作。这些现象需要被揭示出来,这就是我展开研究的动机。

一 不同经济学派研究气候问题的理论框架

1、环境经济学

环境经济学(Environmental Economics)是经济学的一个分支,也是受古典经济学影响最深的一个分支,它以成本收益分析作为最主要的分析工具。所谓成本-收益分析,即理性人在做任何一个决策前,都会衡量这个决策带来的收益以及耗费的成本,并选择收益大于成本的决定。

这一分析方法在环境问题中产生了极大的负面影响。最臭名昭著的例子是“萨默斯备忘录”事件。前世界银行首席经济学家、前哈佛大学校长萨默斯,在1991年给世界银行同事发的邮件中谈及对环境问题的看法,随后该信件被泄露,受到公众谴责。萨默斯认为富国应该把有污染的行业转移到穷国和发展中国家去,他的理由是穷国和发展中国家引进污染行业所花费的代价最小。在平均工资较低的国家里,人民如果生病,治疗及死亡的成本相对较低。

根据经济学的理性人假设,任何决定都要根据“理性”,并符合成本-收益分析。照此逻辑,把有污染的行业转移到贫穷的国家,就是理性的行为。萨默斯的观点是典型的根据经济学成本-收益分析理论而得出的结论。尽管后来萨默斯解释称他的此番说法是在表达讽刺,但究竟是讽刺还是的确符合主流新古典经济学的理论框架,答案一目了然。

在孟加拉,儿童在污染严重的运河旁

图片来源:远见网

成本-收益分析是新古典经济学的一个主要分析工具。基于此分析工具,新古典经济学家认为污染和气候变化问题属于市场的外部性(externality)。在市场是无所不能的前提下,市场能够解决任何问题,所以一旦出现了问题,那必然是市场之外的部分。其解决方法就是把错误的定价更正过来,找到正确的定价。

所谓找到正确的定价,是这一理论分析的关键之处。也就是说,按照这一理论,之所以有污染问题,是因为没有把碳排放的社会成本计算在内。一旦把它的社会成本纳入到成本-收益分析的框架内,污染的成本就会高很多,那么想要进行碳排放或是进行污染的生产者就会因为高价而三思。

这个逻辑看似自洽,但是要注意的是,这个理论的出发点是基于市场是完美的,出现问题就是市场之外的问题,而要解决问题就要把外部的问题纳入内部,通过定价来化解,最后整个调节经济的机制又成了市场本身。市场对于新古典经济学来说是最重要的分析焦点,所以根据这个理论,可以看到基于新古典经济学的环境经济学所提出的政策建议都是:经济要继续增长,科技发明能够帮助解决现在的污染和气候问题。或者是把价格重新调整,以更精确的定价来解决污染问题。

现在一些国家建立碳交易机制,试图通过定价来限制碳排放,也是同样的逻辑。一旦将造成污染的社会成本纳入在内,能源价格便会提高,那么人们就会减少使用,进而减少碳排放。碳交易机制已经实行了很多年,实际上,这种机制对于减少碳排放的效果是十分有限的。根据这个机制,资本更雄厚的企业就拥有了向小型企业购买碳排放的权利。

工业产生的碳排放

图片来源:Shutterstock/达志影像

在理论上,碳交易机制也有很大的问题。

首先,学术界关于碳定价没有达成共识。有的学者认为每一吨碳排放的价格是1美元,有的国家则认为应是200美元。他们基于各自的模型进行假设,而此种假设又极为主观。比如,经济学家对本国科技发明的速度、碳价格提升之后人们消费的弹性和变化、碳排放减少的趋势等进行的假设都是主观的,也没有统一的标准。显然,典型的新古典经济学执着的焦点在于对正确定价的迷信。只要是通过定价刺激的行为,基本上都是基于新古典经济学的理论展开的。

其次,正因为新古典经济学的焦点在于定价,所以他们认为经济增长是没有问题的,技术革新可以解决问题。这实则蕴含了一个极为重要的关键——他们寻求的是去政治化的解决方法,严重脱离政治和历史是这一学派的主要特点。他们从不讨论国家是如何走到今天的,也从不分析尚未解决的根源性问题。即使如他们所设想的拥有先进的科技水平,在全球资本主义以及资本主义劳动分工的体系下,科技发明能否让大众获益,人民群众能否享受到科技发明带来的好处尚且存疑。新古典经济学派始终避而不谈社会关系和生产关系。

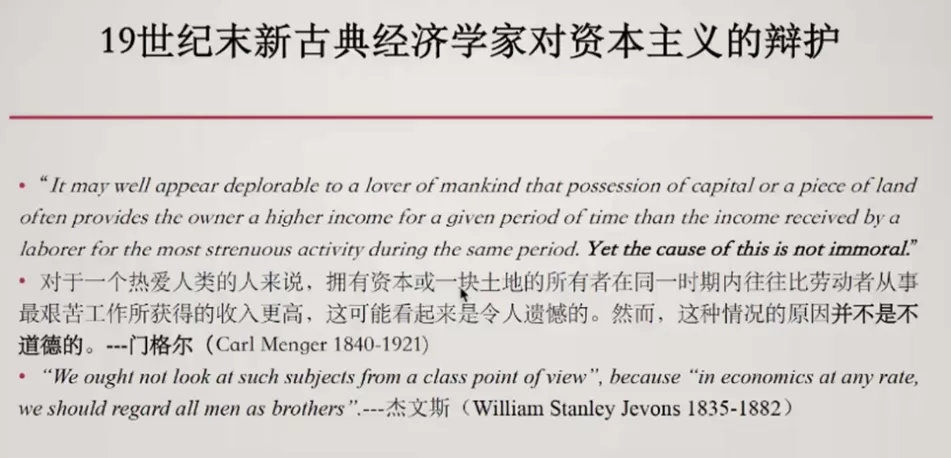

最后,环境经济学深受新古典经济学的影响,尤其是在去政治化方面。一般讨论的新古典经济学是80年代以芝加哥学派为代表的经济学派,其中包括弗里德曼等知名学者。但如若回顾经济学思想史,新古典经济学的思想早在19世纪末就已经产生了。19世纪末著名的新古典经济学代表人物如门格尔、瓦尔拉斯、杰文斯等,都是该学派的领军人物。他们一致想要证明的是:经济学是纯客观、纯科学的。

杰文斯把微积分引入经济学,提出边际效用的概念,即用微积分来找到边际效用为零的点——最大效用的点,直到现在都是影响新古典经济学的方法论。门格尔和瓦尔拉斯在他们的书里也非常明确地表示:不讨论道德问题,不作价值判断,只研究现实。他们强调这是一个实证的科学。然而,如下图所示,门格尔和杰文斯一边强调自己不做任何价值判断,是纯科学的,一边又自相矛盾地为资本主义辩护。

19世纪末新古典经济学家对资本主义的辩护

图片来源:主讲嘉宾PPT

19世纪末之所以会产生新古典经济学的思想并占据主导地位,主要与当时的社会和历史发展到了一定阶段有关。资本主义进入相对垄断集中的阶段,资本家身体力行管理公司的现象逐渐消失,取而代之的是资本家所雇佣的管理层,包括经理人、会计等等职业人员直接对公司的生产活动制定决策,资本家可以在不参与日常管理事务的前提下获得利润。在当时,这个行为被认为是越来越接近资产阶级所批判的地主阶级,因此,资本家迫切需要一个理论来捍卫他们获取利润的正当性。

在此背景下,新古典经济学理论充当了资本主义卫道士的角色。这一理论流派在讨论问题时,非常明确地与马克思主张的劳动价值论对抗,并且具有政治性特点(而非像他们所说的纯科学、纯描述的)。特别要强调的是,新古典经济学对于去政治化的执着是延续至今的,这也解释了为什么他们在面对环境问题时,往往采用技术中心主义的立场观点,而从不谈及生产关系。

2、生态经济学

生态经济学(Ecological Economics)作为研究环境的经济学分支,它基于生态科学,具备比较全面的分析生态的框架。它将人类社会视为生态的一部分,也将人类社会制度看作是非常重要的分析环节。

这个学派认为生态系统是复杂并且相互关联的,他们并不认可经济增长应该是最优先的,尤其是认为以GDP所代表的经济增长存在非常大的问题。生态经济学派更重视生态的可持续性,比如可持续发展、去增长等概念都属于生态经济学派。

3、政治经济学

在西方所讨论的政治经济学和在国内所谈的政治经济学存在语境上的差别。在西方,即使是新古典经济学里也有一支政治经济学派。今天我们所提及的政治经济学方法,是受到马克思主义启发,同时也结合了后来的学者对马克思主义分析框架在生态领域的应用。

政治经济学派的主要观点是认为环境问题是物质利益冲突的表现形式之一,比如富国把污染企业转移到穷国,造成穷国的环境生态、公共健康出现问题,这就是物质利益冲突的表现。政治经济学关注的重点在于冲突(conflict/struggle)和阶级,即资本和劳工两个阶级之间的冲突。

当政治经济学应用在生态环境问题上时,不平等和冲突还可能会出现在其他维度。比如在不同的收入群体中,测算阶级是十分困难的,在数据中划分阶级也存在难点,那么收入相较来说就是一个更为直观的方法,虽然它不能完全替代阶级这个概念,但学界在展开研究时,往往会用收入作为一个指标来衡量不同的阶级。

又比如在种族、性别维度,在许多发展中国家,农村女性没有获得报酬的工作机会,只能在家里做一些再生产劳动,哪怕在家庭中进行再生产的活动没有报酬。但她们的活动都与自然有着非常密切的接触,所以女性与生态环境有着紧密的联系。

国家层面在环境生态问题上的矛盾冲突则更为明显,生态帝国主义就是这一维度的体现。政治经济学关注气候正义和生态帝国主义。所谓气候正义,即将社会正义以及不平等的政治权利等议题全部引入到气候讨论中,因此相关的气候讨论就极具政治性,涉及权力结构等政治性问题。

在具体层面上,气候正义的观点认为:富国在历史上对今天的气候危机负有巨大的责任;在此情况下,发展中国家及其人民反而承担了不成比例的更多的成本。因此气候正义旗帜鲜明地站在发展中国家和人民的立场上。

支持气候正义的人民 | 图片来源:联合国

生态帝国主义是国与国之间的气候正义问题。历史上就曾出现过生态剥削的情况,如果进行追溯,早在19世纪马克思就讨论了在工业化时期,城市和农村之间产生了生态断裂(metabolic rift)的问题。原本在农村生产的食物,在农村被消费掉了之后又变成肥料回归农村的土地。而在工业化之后,大面积的人口流动到城市,农村的农产品也随之被转移到城市,城市人口通过消费消化了这些农产品之后,他们排出的废物并没有回到农村。如此一来,农村土地上的一些营养被剥离了,整个生态循环就被打破了。

随后也有一些学者按照马克思的逻辑做了进一步分析,提出国家与国家之间存在生态剥削的观点。著名的例子是秘鲁的鸟粪(guano)贸易。19世纪,由于土壤肥力下降,欧洲的资本主义农业陷入危机,有人提出秘鲁的鸟粪可以作为肥料肥沃土壤,结果数万吨的鸟粪就被挖掘出来并出口到美国和欧洲国家,而秘鲁本身的土壤条件则逐渐恶化,这就和上文所说的生态断裂如出一辙。

鸟粪的挖掘主要依靠来自中国的华工苦力,研究显示,华工苦力的劳动条件极其恶劣,死亡率很高。此外,鸟粪挖掘还引发了当时部分欠发达国家之间的战争,秘鲁和玻利维亚联合起来反对智利,目的在于争夺鸟粪出口的权利。

从这个例子可以看出,国家与国家之间存在着不平等的、不断进行生态剥削的权利关系。穷国永远是受害者,要么是生态环境遭到破坏,要么是劳动力被严重剥削,甚至连人民的基本生存权利都受到了威胁,甚至还会引发战争。

在当下,上述不平等的情况还在继续,例如全球北方富裕国家对南方国家进行直接的剥削,全球南方国家的自然资源被无节制地开采,第三世界国家的煤矿、石油等资源被私有化,或直接被外国企业垄断。哪怕第三世界国家政府愿意开采资源,但碍于没有技术条件,只能依赖外国专家和资本,而开采资源所获取的利润,第三世界国家的人民只能分得零星一部分。“资源陷阱”(resource curse)就解释了上述情况,即一个国家或地区虽然拥有丰裕的自然资源,但却难以实现经济增长,反而会出现经济发展缓慢和水平低下的问题。

除了直接剥削,还有间接剥削的情况,即通过劳动分工,把破坏环境的企业全部出口到第三世界,也就是通过国际劳动分工实现碳泄漏(carbon leakage),亦可称为碳出口或碳转移。在这一过程中,那些本该计入发达国家消费里的碳排放,却被计入在生产国的国界内,成为第三世界国家碳排放量“巨大”的佐证。

在发达国家内部,的确存在一些看似比较进步的政策,但其政策的结果是把有污染的企业全部转移到第三世界国家(比如目前中国就接收了非常多污染严重的企业),而发达国家的消费者从第三世界国家进口消费品以享受生产的成果。发达国家经常运用一些基于国界的指标,营造出本国能源效率提高、碳排放减缓和增长速率减缓的表象,如此他们就可以避而不谈碳泄漏的问题,这是非常典型的生态攫取的例子。

二 生态帝国主义——气候数据的展示

一般情况下,帝国主义的概念最初包含了武力上的胁迫,但更多的是强调物质层面的权力压迫关系。生态帝国主义是指国家对国家经济上的压迫,同时在意识形态上也有所体现。

具体而言,全球北方国家(如美国等)通过主流媒体的报道来引导社会讨论气候问题的方向,这些报道通常有明显的倾向性,主要在于减少全球北方国家的责任,放大全球南方国家的责任,使全球南方成为众矢之的。在意识形态层面上,上述行为一方面持续巩固了南北之间的不平等;另一方面也使南方进一步对北方丧失信任,导致目前南北方在气候变化的合作中陷入僵局。

通常意义上,人们都认为气候数据是一个相对来说比较客观且科学的存在,但事实却是即使初始数据对现实的反映是相对客观的,但其呈现却极具政治性。

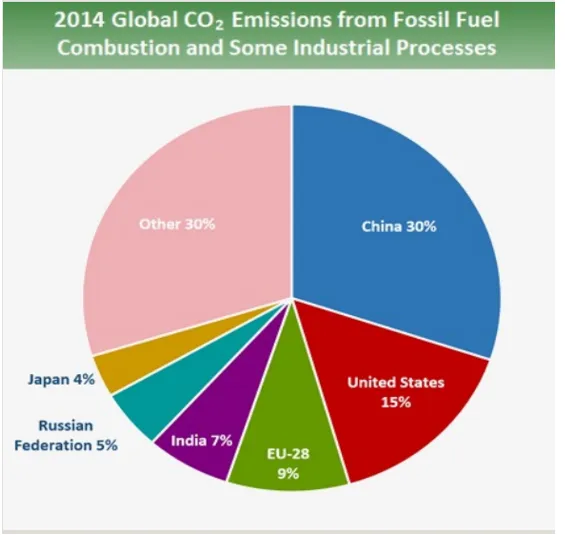

以下图为例,该图是美国国家环境保护局EPA网站上关于碳排放的数据图。根据图表,2014年中国占全世界二氧化碳排放总量的30%;其次是美国占15%;再次是欧盟28国(把英国也包括在内)占9%;印度位居第四,占7%。

全国二氧化碳排放比例(2014)

图片来源:主讲嘉宾PPT

这是一个典型的经常在西方媒体上所看到的数据和排序,该图表是以国家为单位观察二氧化碳的总排放量,然后分析在全世界所占的比例,这也就是“中国是最大的碳排放国”等相关叙述的来源。不可否认,如果以国家为单位测算国界之内的碳排放总量,再测算它占全世界碳排放总量的比例,可以得到上述数据。但该数据是否客观,则要进行更深入地讨论了。

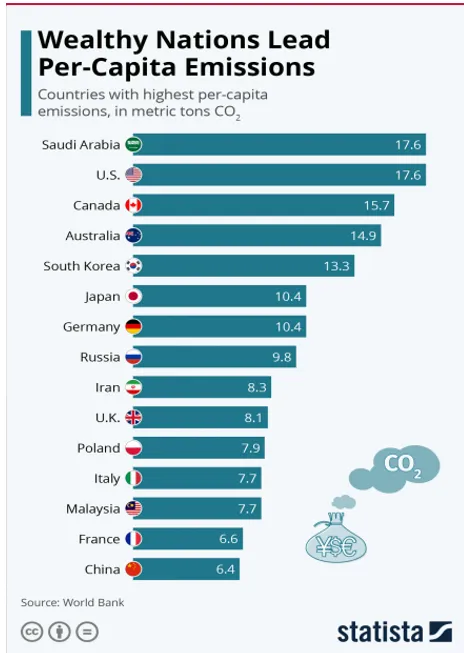

碳排放的数据有很多种类型,比如以国家为单位的碳排放量、人均碳排放量等。如果用人均碳排放量的指标排序,全球北方国家尤其是G7国家的人均排放量肯定显著高于全球南方。下图为各国人均碳排放统计图,由图可知,中国的人均碳排放量为6.4吨,位于最后;而美国则高达17.6吨,是中国人均排放量的三倍。

各国人均碳排放统计图

图片来源:主讲嘉宾PPT

显然,只要更换一个指标,整个结论就完全不一样。我曾经和一位合作者测算发现,假如根据收入不同测算每个群体的消费所涉及的碳排放,就会出现一些比较有意思的现象。全球北方国家也会有部分低收入群体,比如说美国的非白人群体,他们的碳排放量(也称碳足迹Carbon footprint)会低于某些南方国家的高收入群体,这也是一个可以深入研究的问题。

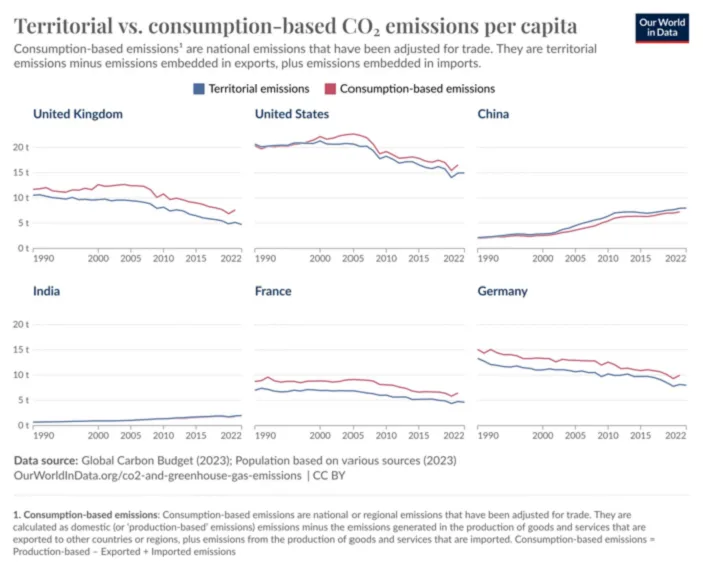

另一种区分方法是基于生产/消费的分析模式。基于生产的数据是指所有在国界内燃烧的化石能源所产生的排放都被算作是该国的碳排放;基于消费的数据则关注能源消耗的用处和地方,如果能源消耗最终是为了生产产品,并且出口到国外,那么碳排放就应该算在使用产品的国家。比如说出口到德国成为德国的消费品,那么生产这些消费品所产生的碳排放应该算德国的,而非生产国中国。

全球碳排放预算机构(Global Carbon Project)已经把这一整套数据整理出来并放在互联网上,可以随时采用。但问题是,为什么我们在媒体中很少听到相关的数据研究结果呢?显然,媒体在选择呈现何种数据时,就已经做了非常主观的选择。

下图为基于消费的人均碳排放趋势图,图中蓝线代表的是国界内的排放量(Territorial Emissions),是基于生产测算的;红线代表的是基于消费的排放量(Consumption-based Emissions)。图中所示,中国的红线要比蓝线低一点,即使中国目前基于消费的排放有小幅度上升,但还没达到10吨。相比于美国,美国的人均排放量很高,降低后仍在15吨以上,且基于消费的测算要高于基于生产的测算。

基于消费的人均碳排放图表

图片来源:Our World in Data

此处我想着重强调的是,这几种碳排放数据的确存在一些比较显著的差异,但选择呈现哪个数据是学者和记者常常面临的问题。事实上,我们要认识到每一种测算方式,其实都只代表了故事的一面,都具有一定的局限性,所以一个比较完整的叙述应该包含不同的测算方式。我一直期待能够有人将涵盖全方位的指标都囊括进去,呈现出故事的全貌。

但现实却是:随意打开一个正在讨论环境、气候问题的主流媒体,当讨论到中国或是其他发展中国家时,经常看到的是以国家为单位的指标而得出的结论,那么人口大国被赋予的削减碳排放责任远高于实际比例。这是极其主观的选择,甚至可能是无意识的(这其实更为严重)。

在主流舆论的影响下,很多研究自然科学的科学家无意识地选择这些数据,并且很容易得出被西方主流社会认可的研究成果——中国是环境污染的最大责任国。对科学家们而言,这也是十分便利且可以减少被质疑风险的结论。

另一个例子是累积全球温室气体排放数据(Cumulative GHG Emissions)或历史温室气体排放数据(Historical GHG Emissions)。这个数据的重要性在于:二氧化碳能在大气中停留300到1000年。因此,在环境问题上,如果有人认为历史已经过去了,应该着重当下,这种说法是有误的。

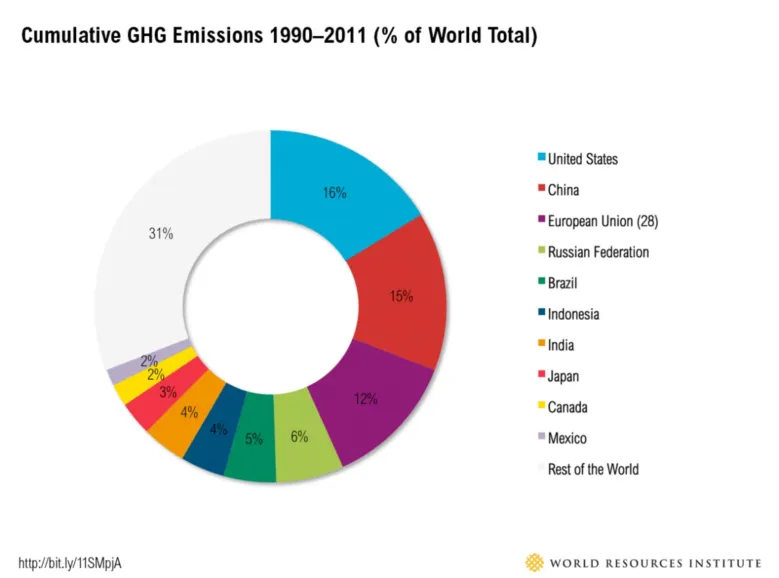

世界资源研究所(World Resource Institute)对各国累计碳排放比例的估算见下图。累积碳排放数据通常被用来证明富国(早期的工业大国)对于气候变化的影响最大,也具有更大的历史责任。但图中呈现出的结果却不一样,图中美国(浅蓝色)排第一,占比16%;中国(红色)排第二,占比15%;欧盟28国(紫色)占比12%;俄国(浅绿色)排第三,占比6%;巴西(深绿色)排第四,占比5%;印度尼西亚(深蓝色)排第五,占比4%;之后是印度、日本、加拿大、墨西哥。

各国累计碳排放比例 | 图片来源:WRI.

为什么中国排在第二?为什么印尼、巴西、印度在该排序中“位列前茅”?问题的关键在于时间。一般来说,历史碳排放是从1850年工业革命时期开始算起,而上图以1990年作为了历史的起始点,也就是说上图的统计抹去了西方工业革命造成的环境污染数据,而从第三世界国家工业逐渐发展起来的时间段算起,这显然是有选择性罔顾历史的行为。遗憾的是,很多人默认接受了这套结论,尤其是西方的主流媒体和科学研究。

如果按照正确的时间划分,计算1850—2011年间的碳排放历史数据,美国在累积二氧化碳排放量方面排第一,贡献了该时期历史排放的27%(但该图中只有16%);欧盟28国位居第二,占比25%;中国排第三,为11%;第四是俄罗斯,为8%。这些数据与上表呈现出来的数据有明显差别,这也说明了主流媒体上呈现的数据是不客观的,富裕国家显然要承担导致当前气候危机的大部分责任。

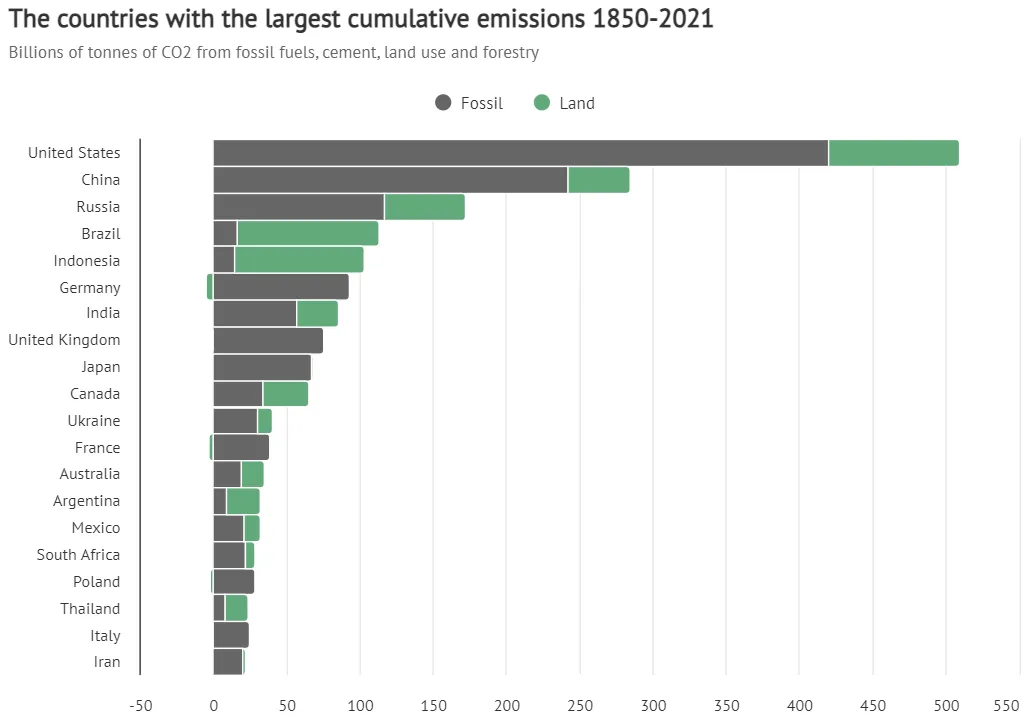

下图是1850-2021年累计碳排放数据统计,涉及另一种歪曲事实的方式。该表来自于Carbon Brief(专门研究最新气候科学、气候和能源政策的英国媒体平台)的一篇文章,图中的计算方法由他们的副编辑Simons Evans(生物化学家)提出。

1850—2021年累计碳排放数据统计表

图片来源:Carbon Brief.

图表数据显示:美国排第一,占比12%;中国排第二,占比11%;俄罗斯占比7%;巴西占比5%,印尼占比4%。

上图表的问题在于,首先,严谨的帝国主义和殖民主义研究,应该把统计的终点放在1960-1970年,而该表统计时间截止为2021年,已经囊括了全球化时期和新兴经济体工业化的阶段,是有偏差的。

其次,该图表的数据统计把欧盟28国拆开排名。按照这种计算方法,欧盟28国只有两个国家进入了前十,德国排名第6,英国排名第8。而印度尼西亚和印度则一个位列第5,一个第7。但该文作者在文章中却没有提到这一重要改变,只是声称排名出现变化主要是由于把土地和林业使用的数据统计进来,与传统的统计方法不同。

如此改变数据统计的方法,涉及到两个层面上的问题。一是技术问题,在计算中使用每个国家或地区的总排放量,但不对人口进行加权,一定会导致小国或者人口较少国家的排放估算存在向下偏差。比如,截止到2021年的人口情况,美国3.3亿、欧盟28国4.4亿、中国14亿、印度14亿、印度尼西亚2.76亿。显然,只有将欧盟28国作为一个整体来统计,其人口才会和美国、印尼相当。如果不考虑人口的可比性,直接将欧盟28国分解为28个独立的国家,那至少也应该进行合理的解释,但这篇文章里丝毫没有谈及对计算方法做出改变的原因。

另一个是更严重的理论问题。对历史上二氧化碳排放的衡量,源自于对资本主义发展和生态破坏关系的理解。有学者认为,气候危机是由于一些西欧国家和美国,在快速工业化期间对化石燃料能源的密集使用所致。这是一个长期的过程,是通过对全球南方的殖民剥削得以维持的。因此,早期工业化国家和被剥削国家之间的等级结构必须要得到强调,并且在针对国家进行估算时,必须明确地区别开。

因此,将欧盟28国分解为独立的国家,将他们与全球北方和全球南方的国家混合,仅通过总体排放量来进行排名,显现出作者对于历史和政治的无知。这是一种去历史、去政治思维所导致的错误计算方法,在理论上也站不住脚,因此,这样的测算没有任何意义。

不可否认,在数据处理的过程中,有非常多的步骤需要做主观判断,有时为了研究的顺利进行,必须要进行假设。而假设本身就充满着意识形态,与假设者自身的理论背景和历史知识相关。即使数据本身在事实上是客观的,但如果研究人员在处理的过程中加入了强烈的主观因素或目的导向的话,结论也只会符合他们所期待的范式。

在上图的文章中,作者叙述了研究人员如何特地去寻找证据,以证明在传统的计算方法下,中国的历史排放量可能低估了。他们找到各种不同的方法进行测算,直到计算出符合主观预期的结论。显然,符合西方气候共识的结论在该研究中被反复确认。

需要注意的是,在此并非针对这些学者个人展开批判,这不是个人的问题,而是结构性的问题。大部分学者可能是无意识地做出上述判断或选择,他们早已习惯西方中心主义的话术,习惯于将问题归结于他者。这套西方中心的论述,已渗透到负责在气候问题上生产知识和制定政策的人们的思维模式中。

这导致在研究过程中问题意识和研究方法都受到了影响,研究的结果服务于已经形成的西方气候共识——即历史已经过去了,应着重解决当前的问题,当前的碳排放主要来自于中国和其他一些新兴经济体,这些国家应该立即停止煤炭使用,大规模使用新能源,大规模削减碳排放等等。

西方国家则可以利用绿色新政或者类似的项目,用技术提高能效,削减碳排放,刺激就业。所谓“新政”,其实是基于美国大萧条后的“罗斯福新政”,绿色新政只有少数是“绿色”的,更多的是用来解决危机的政策。它更侧重于经济政策,只不过刚好用“绿色”的契机,以便获得舆论上的认可。其核心在于缓解资本主义衰退,刺激资本主义经济发展。因此,绿色新政里经常提及刺激就业,这才是最主要的目的。

这种共识主要是以技术中心主义、发展主义和进步主义的面目呈现,实际上摒弃了历史,对资本主义和殖民主义毫无批判,是极度的西方中心主义的共识。尽管他们竭力表现出去政治化的姿态,但在本质上是政治化的叙事。这种充满偏见的知识生产过程已经巩固了西方在气候变化叙事中的影响力,“合理化”了生态帝国主义的现状。

西方带有充满偏见的历史知识生产过程

图片来源:大豫讲坛网易号

一个很严峻的问题是,关于气候问题开了多次国际会议,但国际合作寸步难行。在不平等的等级制度下,南北国家之间滋生着不信任,北方国家对南方国家很提防,而南方对北方则是完全不信任。

更大的历史背景是——在历经三四十年的新自由主义发展政策下,除了东亚几个国家外,大部分发展中国家发展停滞,甚至倒退。世界银行、国际货币基金组织等西方组织将新自由主义发展政策强加给第三世界国家,这使得第三世界国家停滞不前。而当下,西方又为了全球绿色新政号召让第三世界暂停发展。目前国际合作陷入僵局,主要是因为主流的数据和话术把西方的责任完全抹平,同时又将发展中国家的责任放大,这在很大程度上阻碍了国际合作。

另一方面,发展中国家或欠发达国家是否应该肆意行使发展权也应被纳入考虑。每个国家的人民都有权利获得最基本的生活指标,比如干净的饮水、基本的受教育权、电力供应等生存权利。如果发展中国家的人民还不能享受到最基本的生活权利,就应该继续发展以保障所需。

然而,在当前主流的讨论框架下,“发展”被等同于资本主义发展、GDP增长、工业化、重工业化等。按照常见的给第三世界国家的发展建议,穷国应先从出口自然资源开始,慢慢地升级到出口劳动密集型产品,再升级到价值更高的产品出口上。这是非常典型的以利润为导向的资本主义发展模式,自然资源和生产力被视为是可攫取的对象,并且能够获得更多利润。

因此,上述资本主义发展模式,本质上是与生态平衡相互冲突的。如果第三世界国家要发展,应该考虑的是跳脱出资本主义发展的逻辑框架,不仅要批判西方中心主义的叙事模式,同时也要思考发展问题上更多不同的途径和解答。

三 问答环节

问题一

如何看待去增长?中国是否应该采取去增长的措施?

陈 瀛

首先,去增长的提出是对于多年来无节制的资本积累,以及狭隘的以GDP增长为经济增长衡量标准的一种反对声音。我们经常可以看到有学者批判GDP没有能够衡量社会福利和人民的生活水平,这种说法没错。但要强调的是,GDP其实完美地衡量了资本主义增长:当社会生产关系越来越资本主义化,GDP就会增长。所以问题的关键不在于GDP这个指标不能衡量人民福祉,而是资本主义不能和社会福利、人民生活水平挂钩,这个环节经常被忽视。

其次,对于去增长有许多不同的理解,去增长首先是在欧洲语境下提出的概念,所以它天然的不具有全球南方的视角,这一点是我批判去增长概念最重要的原因。我认为生态经济学派提出去增长这一理论框架的时候,并不讨论经济制度。马克思从一开始就非常明确地批判资本主义的增长模式,指出资本主义的经济结构本质上与自然可持续相违背,必会导致自然资源的过度开采。马克思主义批判的对象是资本主义和帝国主义,这一点是很重要的。

另外补充一点,斋藤幸平《人类世的“资本论”》在日本爆火,在美国也引起了广泛讨论。《纽约客》杂志想写一篇关于去增长的文章,他们引用了我发表在《每月评论》关于去增长的观点。但我要说明的是《纽约客》的作者曲解了我的本意,他们认为我的观点是,去增长可以在全球南方使用,而当时巴西总统卢拉觉得去增长对于全球南方国家是一种新的绿色殖民。

《纽约客》的说法是非常不负责任的,我的原意是:去增长在全球南方必须要在特定的经济和社会体制下,以及设计恰当的框架下才能实行。把上述观点简化成“去增长在全球南方是可行的”简直可笑,这也说明了主流记者对经济体制的理解非常浅薄。这个故事也体现出西方中心主义的意识形态非常牢固。

最后,回到中国的发展模式,我认为要鉴别在不同语境下去增长的含义。现在越来越多的学者讨论去增长,马克思主义学者认为去增长应和经济体制相结合;也有学者认为去增长是有选择性的。但在资本主义的环境下,做到有选择性地去增长是很难的。所以在谈论去增长时,应把它阐释得更加明确,比如把一些污染的行业取消,让更多的投资进入可持续的能源发展或者是公共福利部门,这样的经济前景是可以被人民群众接受的。

就个人而言,作为一名学者,我希望能够提出一些理论深入分析环境问题,揭示其背后的根源性问题。但真正要推动社会发展,还是得靠具体的行动/运动(activism)。学者能做的是非常有限的,谈的东西很多时候还是偏重于理论和抽象。只有将理论和现实结合起来,才能实现真正的突破。

问题二

对于气候数据,哪种统计方法更客观?

陈 瀛

学者Jason Hickel做了不少相关的统计和研究。在他的一篇文章里,他先把历史贡献做了测算,根据历史贡献的比例,计算每个国家的历史责任、应付出多少气候债务(climate debt),这是可以借鉴的。我认为就前文所提及的几种方法中,以人均为单位会比以国家为单位好。但也要注意,每个指标都有各自的面向,要综合起来看待才能看见事件原貌。

问题三

请问如何看待国际间的碳汇交易?

陈 瀛

国际间的碳汇交易就是把市场交换机制作为一个解决方法,理论根源是新古典经济学。碳汇交易与企业间的交易很接近,不需要采取结构性的政策改变,如生产模式的改变、消费模式的改变等,只需要用价格去刺激生产者消费者做出选择,通过市场机制达到预期结果。

新古典经济学派不看生产领域,而马克思强调的是劳工被压榨的剩余价值的产生,这是在生产领域,二者是完全不同的分析焦点。碳汇交易遵循的是新古典经济学的逻辑。

问题四

如何看待全球南方国家的环境问题,他们该如何发展?

陈 瀛

环境问题变得如此复杂,是因为和发展牵连起来了。多年来,第三世界国家没有解决贫困问题,所以他们没有实力去拒绝跨国资本的投资,只能被迫把污染企业引入国家。这些国家没有自发的和完整的经济体系,无法自给自足,现状十分无奈。

有一些西方学者,会用一种高高在上的态度去指责这些国家主动接受污染企业,这是片面且傲慢的看法。第三世界国家被迫引入污染企业的背后有历史、现实等多方面复杂的因素交织在一起,对中国和其他发展中国家来说,目前的局面举步维艰。

比如即使中国目前在新能源方面十分领先,但在发展模式上,如果整个消费结构还是资本主义式的,那么新能源依旧没有办法供应整个国家的能源所需,更不可能按照西方所说的立刻停止使用各种传统能源。因此也要反思,如果需求不断地增长而消费结构不变,能源何时才能够跟上以及如何跟上等问题,都需要继续深入地探讨。

问题五

如何辩驳“全球变暖是不存在的”这种说法?

陈 瀛

早年发达国家普遍对全球变暖、气候难民等事件,是事不关己的态度。当初特朗普竞选时还声称气候变暖是一个骗局。但现在极端天气严重,气候变化已经是一个触及到每个人的现实问题了。按照我个人的经验,现在绝大多数学者和政客基本上意识到气候变暖的重要性,只不过是在解决问题的方法和途径上部分有分歧。

问题六

生态经济学与其他学说的主要区别是什么?

陈 瀛

生态经济学不讨论经济体制,他们虽然认为自然资源很宝贵,人类是生态系统的一部分,不能去破坏它,但对于以何种形式去保护自然资源,或者以怎样的经济模式去实行去增长,这一学派的讨论是很模糊的。正如我之前的文章里谈到的,生态经济学一旦被问到去增长会不会造成经济危机或就业率下降时,该学派就无法给出一个很好的答复,即使给出答案,也是非常理想化的。

END

注释:

[1] 来自地球的“求救信号”:2023年气候变化指标达“爆表”水平 | | 1联合国新闻 (un.org)