后公知时代:病入膏肓的精神病患者们

2020年是公知信用大幅度透支的一年。

抗疫的成功,经济的复苏,让这边风景独好;而懂王、鲍相之徒骚操作不断,揭破一张张画皮,神州人民也见证了帝国主义的不堪。

曾经尘嚣日上的讨论,终于也偃旗息鼓,最典型的莫过于汪主席以小学生的幼稚文笔,短期内引来一片唱和,在网络掀起一场论战;时至今日,潮水褪去,斯人已被证明不过是一个彻头彻尾的笑话。

你方唱罢我登场,闹闹哄哄都是茶杯里的风暴,公知们的言论,在人民战争的大潮面前,被击个粉碎,顿时黯然失色。

群众们的眼睛是雪亮的,以宜将剩勇追穷寇的精神,把旧时代的公知们打得落花流水,让他们抱首鼠窜,海角天涯,隐匿踪迹,纵有狡兔三窟,依旧有人洞若观火,使其不得安宁。

在这样的大势下,仍以“固定套路”活跃在舞台上的,就是彻头彻尾的小丑了。

前有“辣笔小球”诋毁戍边战士被警方传唤,后有潘石屹之子潘瑞公然造谣,这些都属于旧公知时代最后的余音。

不得不说,公知这一物种,百足之虫,死而不僵,他们虽然走下了舞台,却并没有走进棺材,仍在隐蔽的战线进行活动。

大浪淘沙,曾经传教士一般推销西式“自由民主”的旧公知已经纷纷被埋葬,剩下来的都是生命力顽强的顽固分子,随着他们沉渣泛起,我们迎来了后公知时代。

在后公知时代,最为壮观的莫过于阴阳怪气派,如果总结他们的文字特点,一言以蔽之,不说人话,充满着阴间氛围。

与“辣笔小球”这类憨批不同,新公知们深刻地明白言论自由的红线在哪,直接反社会反国家,越过“真红线”触碰法律,自寻死路。

于是他们学会了“伪红线”上反复横跳,花式踩线,讽刺揶揄,极尽挖苦之能事,你还拿他们没有办法。

这帮人自创了一套自己的话语体系,外人看了一头雾水,不知所云;而粉丝们却门清得很,只需要他稍微说上两句,评论区就会有追捧者为其“注经”,博主与粉丝互相唱和,恶心他人。

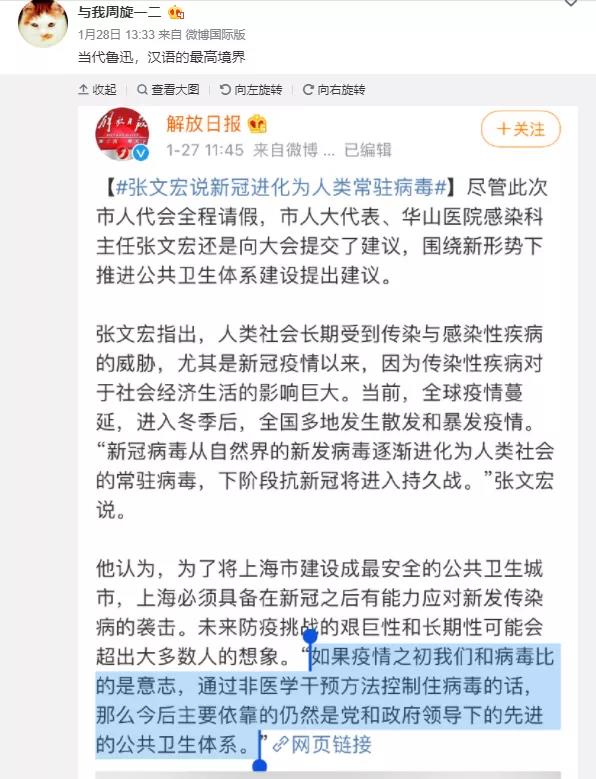

其个中翘楚当属网名为“与我周旋一二”的武大哲学教师周玄毅,微博签名写着“暗中观察”,敌暗我明,着实危险。

和立党老师不同,周玄毅不会直接吹嘘美国1美元炸鸡,而是以己度人,给自己预设一个受害者视角的想象,认为只要你拍了外国超市的物价视频,就会被封掉。

一方面说“你国”人民水深火热,一方面又说“你国”人民处在铁幕统治中,没有丁点自由。

不敢明确反对党和国家的领导,就暗搓搓地揣摩别人的心思,来一出“窗帘为什么是灰的”式阅读理解,古里古怪地强行解释。

有句话叫做自我以上人人平等,自我以下阶级分层,恨国党往往与精资分子高度重合。

单纯脚踩祖国绝对满足不了周玄毅旺盛的表达需求,只有把工人阶级进行污名化,才能让这种小肚鸡肠的学棍内心得意洋洋。

有些微博表面上看没什么,但精彩却在评论区,这波操作属于姜太公钓鱼愿者上钩的思路。

他当然有这样的“底气”,因为铁粉们对他是极为捧臭脚的,奉若神明,恨不得肝脑涂地,一生相随。

当然,你要说人家阴阳怪气,人家开宗明义就说了,阴阳怪气就是新的堂堂正正。

这样一个共产党员、国内知名大学的副教授,靠着狂犬吠日与阴阳怪气,为自己和粉丝打造了专属的意淫国度。

可惜的是,此人格局太小,放不开手脚,话语过于云山雾罩,除了自己“麾下亲兵”那一亩三分地恐怕再难有正常人类看懂,不然就有希望继任汪主席的位置,作为最有力接班人攻城略地,成为湖北文化界又一颗冉冉升起的“新星”。

阴阳怪气大师们,有个鲜明的特点,就是喜欢揪住一个小毛病,然后无限延伸和拓展,最后再到影射体制,批评“你国”人民。

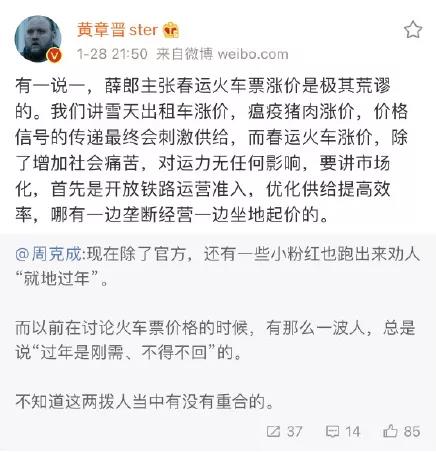

黄章晋就是这样一位,不敢明说中国人就是人傻钱多,就通过电影疯狂暗示,反话正说,熏得人眼睛疼。

在鼓吹私有制方面,黄章晋也是一把好手,他说薛兆丰主张春运火车票涨价极其荒谬,自己给出的药方却是私有化。

每年春运期间,我们以举国之力提高运力,新车旧车全拉出来,货运班列该停的停,检修能缩短就缩短,连铁路学院的大学生都被调配来工作,这也勉强应付几十亿人次的运输。

面对人类历史上最浩荡的运输,在黄章晋看来,似乎只要开放竞争就行了,市场是灵感妙药,什么都能解决。可话说“薛郎”的方案不正是得以市场化为前提嘛,这种中途置换逻辑的路数,如果你常看黄章晋手下媒体的话,一定不会陌生。

说到铁路,这是上古公知们的日常话题之一。很难想象,时至如今,公知群体中居然还有“印吹”的存在。

在石述思看来,印度宁愿弄一个上路都抛锚的,也不愿意采购中国的高铁,你们自己反思下,中国的高铁到底有什么问题?

不愧是古墓派公知,逆向思维能力已达化境,普通人用脚趾头都能想明白的问题,人家硬是能想三天三夜,别出心裁,给你抛出这样一种结论。

比“印吹”更大胆的是吹蔡英文,一句“这就是文明”,恍惚间让人回到十年前,村里刚通网的时候,这是盘古时代的公知,由于没有跟上时代,估计在公知队伍里都为人不齿了。

再看这位网名为“X博士”的博主,俨然已经超脱了陈腐的旧时代,堪称新生代公知的典型,专注打击所谓“激进年轻人”,还把所谓的窑洞搬出来,言辞之间,也是阴风阵阵。

后公知时代,这些人再也掀不起太大风浪,因为浪要真掀起来会先把他们淹没。

我们也许到了盖棺定论的时机,去总结中国的自由派究竟是怎么得势的,为何后来又如老鼠过街、人人喊打?

在中国历史上,有长久以来的左右之争,“左”要平等,右要自由,这是句耳熟能详的话,但没解释清楚,是谁的平等,又是谁的自由?

背后的答案,是无产阶级的平等,资产阶级的自由。

可以说,左派思想,是一种穷人理论。一方面,它可以防止政府权力滥用,侵害人民的权益;另一方面,它防止社会中以强凌弱,保障弱者的生存。

不过,在《关于建国以来党的若干历史问题的决议》后,精英们防“左”过甚,“左”从而有了历史污点,再也不能像过去那样挥起铁拳,高唱革命;而右的历史包袱却无人再提,反倒可以横行无忌。

放眼那个时代,红旗落地,大势已去,自由主义迅速跟上来了。

占据天时地利的自由派攻城略地,在八十年代末推出了他们的巅峰之作《河殇》,甚至连高层都连连称赞,这大概就是公知思想的滥觞了。

当年他们口中振振有词的“自由主义”,其实是西方人已经抛弃的历史垃圾,它是西方资本主义原始积累阶段的低级版本,对平等和社会福利极度厌恶。

随着市场经济在草莽年代迅速展开,中国的社会开始面临着重重问题,一方面的确有公权力的滥用,贪污受贿,城管打人,围追堵截上访人士等现象,屡见不鲜。

但一个问题更甚,那就是社会不公,先富者靠着资源和背景,以秋风扫落叶之势,对底层人民的财富完成了一轮轮收割,自由主义者却为这种“劫贫济富”进行辩护,不被骂才怪。

这就是自由主义者们第一次被扔进历史垃圾堆。

此后,他们换了玩法,知道此路不通后,也开始鹦鹉学舌亦步亦趋跟上了新自由主义的脚步,假装站在穷人一边,鼓吹什么机会均等,制度优势,这也蛊惑了不少工友们。

没想到突如其来的新冠疫情,再次神助攻。初期我们的慌乱应对和捉襟见肘,几乎已经让公知们感觉将触碰到“历史机遇”,没想到随着时间的发展,在西方的衬托下,我们倒成了王者。

西方国家和横行世界多年的新自由主义,从神坛上摔了下来,人们也认清了它们的不堪,至此,形势彻底扭转,自由派只能转入地下。

如果要问公知们的自由主义到底是贵族的还是平民的?答案只能是贵族的。

与传统士大夫不同,虽然他们也躲在象牙塔,或是小书斋,每天花鸟虫鱼,岁月静好,但他们没有土地,没有封邑,屁股挂树上落不了地,只能依附在权贵和资本身上,成为打手和帮凶。

而这种脱离群众的思想产生的根源,就在不事生产。

早在1939年,教员就在关于五四运动的讲话中,提到了问题的症结:

“革命的或不革命的或反革命的知识分子的最后的分界,看其是否愿意并且实行和工农民众相结合。

他们的最后分界仅仅在这一点,而不在乎讲什么三民主义或马克思主义。真正的革命者必定是愿意并且实行和工农民众相结合的。”

从事生产是很苦的,晨兴理荒秽,带月荷锄归,是士大夫们专属的闲心雅致,底层农民拼尽全力只为获得一年口粮。

他们不愿意走近农民,嫌弃他们脏,没有文化,于是教员便赶他们下去,逼迫他们和农民兄弟打成一片。

教员的想法终究是一厢情愿的理想主义,结果他们不仅没有任何改变,回去就写了伤痕文学,黑帽子扣在教员头上几十年,骂骂咧咧不肯放过。

美国经济学家索维尔说,社会对公共知识分子的需求主要是知识分子自己制造出来的。

他在《知识分子与社会》一书中,集中火力把公知们拿出来批判,罗素、萨特、纪德这些西方大家,在他的笔下,是一帮经常跨学术领域说话,感情用事,贪图口舌之快,不明白却假装了解,不知道却假装精通的鸟人。

20世纪30年代希特勒正重新武装德国时,数学家罗素竟主张“遣散陆军、海军、空军”,在英国产生了很大的绥靖思潮,人人都反对打仗,要求言和。

萧伯纳更夸张,其在1933年访问美国时这样说:“你们美国人太畏惧独裁者了。独裁统治是让政府能够实现任何目标的唯一方法。看看民主带来的这一团糟。你们为什么要惧怕独裁呢?”

1935年离开伦敦去南非度假时,萧伯纳又宣称:“在知晓希特勒已经把欧洲的一切事情都料理妥当的情况下去度假,感觉真好。”

哲学家海德格尔在拼命为纳粹辩护,为种族主义提供理论支撑,但是理念产生的后果——纳粹对犹太人的大屠杀,不用他来负责。

二战结束后,海德格尔继续在大学讲课出书,享誉全球,生活依旧滋润。

道理自然不用多说,知识分子不需要为自己的言论负责,哪怕他们的观念造成了上百万人死亡。

在19世纪末,“知识分子”一词被发明的年代,当时就有人嘲讽:“‘知识分子’这个词最近被杜撰出来,目的是抬举那些在实验室和图书馆打发日子的人,这个事实是我们这个时代最荒唐可笑的怪病之一,即作家、科学家、教授、语言学家将被拔高到超人的行列。”

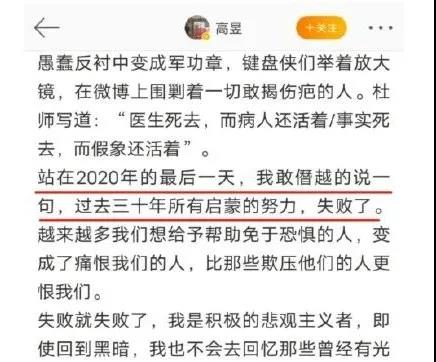

这样就可以理解,前些日子财新网副主编高昱为什么会感叹三十年来“启蒙”失败了。

福柯说,话语即权力。以公知的标准来看,如今几乎人人都是知识分子,话语权已然不再由他们公知专享,他们的权力已经一落千丈。

靠着《意林》和《读者》就能垄断知识的时代,一去不复返了。

后公知时代,中国的舆论场整体走向朴素爱国立场,但这不代表公知们的声音会彻底没落,他们潜伏在更隐蔽的地方,尖酸刻薄地发声。

但与此同时,他们已很难再通过这样的表达肆意扩大影响,做“卖国生意”,谋取利益的空间越来越小,更多是趋于自我表达,与粉丝们沆瀣一气,自娱自乐。

对此,我们不必金刚怒目,以一种耍猴心态观赏,如同逛动物园一般,不亦乐乎?

参考资料:

托马斯·索维尔,《知识分子与社会》