没人拍,是主旋律电影面临的现实困境

大家应该还记得在5月份的时候,一部主旋律电影《1921》的宣传海报,因为涉及使用不少流量演员引起了网络争论。如今,这部电影开启了大规模点映,网络口碑反响不好。笔者也去观看了点映。从电影的角度说犯了很多老生常谈的错误,重于说教,弱于情节,情节雷同,人物薄弱。这两年主旋律影视剧都有一些不错的作品,但整体上来说主旋律作品的制作还是处在一种困境中。《1921》这部作品从艺术上和商业上都正好集中反映了主旋律影视作品制作困境的原因,笔者将之总结为没人拍,导致了拍不好。

我们先从《1921》颇为诡异的市场动作开始讲起。从近日的排片中,我们就能发现出品、发行单位对自家闺女的种种不自信。《1921》,名义上的上映日期是7月1日,但是该片自6月25日就开始了全国点映,当日排片比重高达27%,在所有上映影片位居第一。要知道,点映本来是影片为了想要试探片子的成色如何的一种通行做法。其意义在于,影片在正式上映之前,小规模放给一部分观众看,出品方、院线才能根据看了点映的观众反馈,调整宣发、排片,以获得最大的经济与文化效益。

但是,有些电影从业者往往会利用点映做文章,因为没到正式上映日期,为了表面上的公平公正,豆瓣等几个电影评分软件并不能显示鬼知道有没有看过的观众的评分。因此,如果我们把原本应该是是“小规模”的点映,变成“大规模”的点映,那么,这部电影品质究竟如何,就成了一个薛定谔式的未解之谜,出品方也就可以规避评分网站对于票房的影响,通过点映赚信息不对等的快钱。首先抓住这一漏洞大做文章的电影是《万万没想到》,在2015年,该片就凭借史无前例的超大规模点映票房过亿,创造了不仅是中国电影、大概也是世界电影中一个前无古人后无来者最快票房过亿记录:负五天。

在尝到甜头之后,这种欺负老实人的做法并不罕见,急于收票房为风雨飘摇的华谊兄弟续命的《八佰》、知道自己在春节档毫无竞争力的《西游记女儿国》都凭借这套下三滥招数赚的盆满钵满。前者为了尽快回款挽留公司股价,史无前例地要求影院先交保证金、再放映,后者也是,居然以排片逼迫数万影院员工在当年大年三十加班,年都没得过。本号多次指出,国家放纵影视工业野蛮生长的结果,就是基层影视从业者在面临无处不在的压榨和欺凌。

而作为主旋律电影的《1921》,必然也有些类似的考量。和诸多政治话语一样,主旋律电影是个先有概念、后有定义的模糊术语,自80年代被提出后,大致上,它包括重大革命历史题材和重大社会现实这两种题材。长期以来,业内已经形成了文化国企负责前者、民营电影公司负责后者的惯例。我们都知道,《1921》导演黄建新还有《建国大业》《建党伟业》两部革命题材作品,而主旋律专业户博纳影业主控出品的《湄公河行动》《红海行动》《中国机长》自然也都是现实题材作品。

而近年来,一个不容忽视的现实情况是,官方主控的革命题材作品的成就,已经无法与民营主控的现实题材相提并论了。这并不是不肯好好拍、拍不好的问题,而是主旋律电影在半计划、半市场、半商业、半艺术的的困境下,始终找不到权衡利弊的方法而已。造成这种困境的原因有很多,本文想从市场角度讨论笔者认为的“没人拍”的原因,这首先体现在演员层面的“没人拍”。

革命历史题材作品首先受制于选角。中国人多,演员也多,但长得像伟人、烈士的着实不多。在92年之前,地方、国家的电影制片厂还可以依仗着统购统销的旱涝保收模式养着难得一遇的特型演员,这些德艺双馨的老艺术家去世时,因此也能上个人民日报发个讣告。国营制片厂体制瓦解之后,怎么再找像伟人的人,就成了首要的问题。

毕竟,影视行业蛋糕就这么大,主旋律作品占的份额其实很小,主旋律影视行业的高淘汰率对于绝大部分年轻人来说,在经济上并没有啥吸引力。其次,演员即使长得像革命先烈,也要保证他们之前没有道德污点,之后也不太可能有才行。如果出了问题,那就不是一句交友不慎能够解释的。最重要的,是在自负盈亏的压力之下,绝大部分文化国企还是要考虑市场因素,启用年轻人热爱的流量明星,也不是那么太糟糕的选择,顶多也就是被骂一骂。因此,用稍微长得像先辈们的流量明星,在几种因素的考量之下,也不算那么太糟糕的选择。

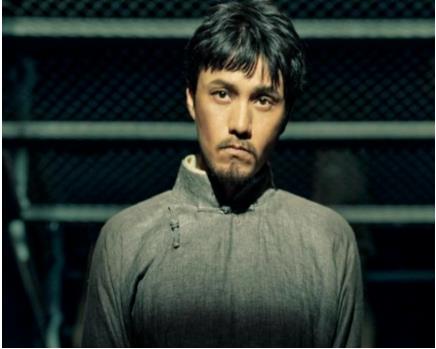

在这几种因素的作用之下,官方主控的主旋律电影的审美疲劳自然应运而生,演员“串台”现象比以往更加明显。目前在超大规模点映的《1921》中饰演何叔衡的张颂文,在即将上映的《革命者》中扮演李大钊。同样的,陈坤明明在该片中是活蹦乱跳的陈独秀,在《建党伟业》中又成了周总理,更早的时候他还是《建国大业》中的蒋经国。《建军大业》中因为演叶挺逼得家属投诉的欧豪,这次在《1921》演起了早期工人运动领导者李启汉。

其次,是导演层面的“没人来拍”。长期以来,拍主旋律影视作品的导演就那么几个。众所周知,出于意识形态的原因,涉及革命题材的影视作品往往面临着纷繁复杂的限制,立项、审核、结算等环节。在如今的市场经济中,在知名大导演任意挂个名就能收获八位数、用流量明星拍商业片稳赚不配的情况下,为什么要去各个部委不停开会、听他们眼中的“外行”指手画脚、浪费时间,这是个用脚投票的问题。这就造成了主旋律影视行业的“逆淘汰”。相反的,无数小影视公司凭捡了漏子,靠层层转包过的芝麻大小的合同过日子。

因此,受制于捌玖十年代席卷全国的文化反思运动的影响,成名于那一代的大导演拍主旋律,往往是出于无奈“自罚三杯”纳个投名状,或者是谋一份图利不图名、旱涝保收的差事而已,他们电影往往并不是出于艺术的目的。某位金棕榈大导负责的一部朝鲜战争大作,主演之一是他的儿子。在19年的献礼大作中,他负责的段落中,还是有他的儿子。毕竟,正如那则苏联笑话所言,元帅还有儿子。这就造成了在首善之都,依靠给电影频道拍主旋律电视电影的走投无路的艺术院校毕业生不胜枚举的奇特景观。

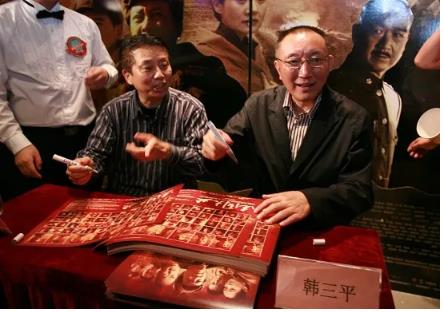

而年逾七十的黄建新,在《建党伟业》《建国大业》时的老搭档韩三平已然退休的情况下,还是选择出山和名门之后联合拍片,重复自己的《1921》。而他能够用的,还是之前的那批人。不仅如此,还有同行也在用这批人,审美疲劳也就在所难免了。

与影视行业人才的更新换代窘境相伴的,是相关作品剧情上的重复。《1921》因此显得疲态尽露。更何况,受制于官方意志的“计划性”,革命题材主旋律电影往往具有“扎堆”的特性。所以,读者们很容易发现,与剧情容量更大的电视剧《觉醒年代》相比,本片情节不可谓不雷同。而抛开剧情,在镜头上,本片甚至直接采用了十年前《建党伟业》的若干画面。而唯一堪称小惊喜的共产国际代表躲避法租界巡捕的汽车追逐镜头,也是是原封不动照抄2015年的美国电影《秘密特工》。

在美术上,灯红酒绿的上海街头与《八佰》的苏州河两岸达到了惊人的相似,原因在于,摄影指导是同一人。更不用说前文已经指出挑演员的难处了。在这种“逆淘汰”之下,主旋律电影很难回到九十年代《大转折》《大决战》那样的高水准。

各有利益的影视制作环节中人,只不过是在借他人之名,行自身口腹之欲。得名者图利,得利者图名,名利两者,互相交织在这块并不大的蛋糕中。

不过,本文提及的官方主控革命、民办主控现实的主旋律电影格局,也在发生变化。与越来越远离观众和缺乏活力的老一代影业人相比,这几年倍受观众和市场好评的新一代青年导演们正在越来越多的参与和融入主旋律电影的拍摄。同时即将到来的诸多院线大片,有不少也都在努力克服本文中所提出的问题。不仅如此,如《觉醒年代》等更多的展示革命年代中社会横切面的优秀影视作品也在不断涌现。主旋律,最终还是应当回归于人群民众的喜闻乐见当中。