教育产业化,该告别了

最近国家提出了中小学要限制课外教育,教育部成立了校外教育培训司。校外培训行业的整顿正在进行,资本市场给予非常激烈的反应,像新东方股票今年已经下跌了近60%,个别股票已经下跌到80%以上。

随之而来的是教育培训行业裁员声四起。笔者之前写《文科生,多不多》里提到了,这么多年的大学扩招,那么多学了天坑理工科专业和文科的大学生,可毕业后没有多少高薪工作岗位接纳他们。与今天的主题有关的是:近几年教培行业指数型增长,甚至到了无序增长的地步,而很多大学生发现为了能在城市中立足,只有进入教培行业,才能拿到还算过得去的工资,于是很多人想抓住这根绳子。一种不确定展现在他们眼前,使他们可能成为了时代变革下的一个浮萍。

据相关数据显示,早在在16年的时候,我国辅导机构教师规模就已有700万至850万人,以及1.37亿人次的参加学生的规模,他们支撑起了一个超过8000亿的庞大产业,且从12年开始一直就保持在10%以上的收入增长。随着学生数量激增,互联网大资本也盯上了K12这个肥羊的领域,像阿里和腾讯。由高领领投的风投者仅去年一年就为这个行业提供了超过100亿美元的资金,资金的狂热使监管机构不得不警惕。

基础教育培训行业的现状就是,有资本化的大型培训机构坐稳钓鱼台,例如新东方、学而思,线上的猿辅导,地方的中型连锁化校外培训机构,还有一些零散的小机构、业余家教机构做补充。前段时间资本过热,导致太多抱着搞钱心理来办学的人,张口闭口招生宣传,不停地贩卖焦虑,导致压力下沉。很多教育连锁机构为了快速占领市场,疯狂扩张,同时这些教培行内拼杀很厉害,疯狂价格战,后期口碑却没打下来。早在疫情前,教培机构收钱跑路的情况就时有发生。

就在这几天动手整顿教培机构的时候,笔者看到网络上怨言也颇多,多半是自称学生家长。比如有家长认为,这是一个头疼医头的政策,治标不治本。只要高考指挥棒还在,那么培训机构就能实现花钱买教育的目的,从而提高了教育的公平性;对于他们的孩子来说,如果成绩中游,补一补还能提高分数,不补就有滑落的风险;如果限制课外辅导,鉴于内卷大环境,事实上无法消解家长们的焦虑,相反可能会加剧家长们焦虑,甚至猜测请家教的费用都会涨。这里又回到了一个老话题——能在互联网上主导一定议程的,是哪个阶层群体的问题。

恕笔者直言,很多人并不是这个政策主要关注的对象——这个政策更关注的是月可支配收入不到3千的庞大的基层群体,以及收入不高的中西部县城群体。之前的课外培训热潮,其基本特点是:城市大于农村,东部大于西部,重点学校大于非重点学校。现在那些课外的教辅机构不断开拓市场,逐渐把压力和焦虑下沉到这些基层群体的身上,他们本身负担比较重,想让孩子也参与教辅竞争确实成本又过高了。

现在的基调是加强公立教育,维护高考体系的公平性,然而课外辅导班很贵,真正的穷人子弟们是上不起的,这本身就是破坏高考选拔机制。对于这些低收入家庭来说,限制教培机构是理所应当的。

那么哪些阶层群体会认为教培是理所应当,答案就呼之欲出。多找这群焦虑的家长聊聊,会发现他们最担心的不是高考,而是中考。全国普遍都只有50%晋升高中的机会,但凡上过大学的家长,不论是本科还是大专,最低限度能接受自家的小孩考上普通的大学,但是很难接受小孩在初中毕业时不能晋升高中,被分流到职业教育——那些被视为低人一等的东西。根据本号江苏籍作者双瞳同学的说法,在一些发达地区——这意味着该地的市民中产多,譬如江苏,考不好高中,那家里面子上基本都过不去;如果就不幸被分流了,那这人属于不可接触者,甚至在一些地域黑眼中,这是要被开除苏籍的。

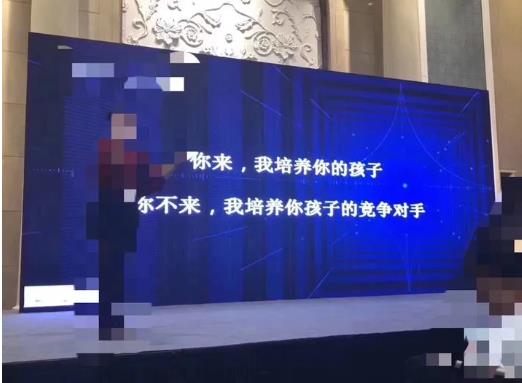

一方面,这种学历等级观念深入人心,亦可视为城市市民阶层再生产的强烈愿望,再加上教辅机构背后的资本在其中推波助澜——这些宣传的导向大抵不过是,第一,补习班非常有用,只要进了就能成为应试的小能手;第二,你不来,我们就培养你的竞争对手。

另一方面,纵容像衡水中学这样的模式无限复制,从初中就开始掐尖,不巧公立小初又在进行“减负”,体制内去产能供给,在当年是一种教育产业化隐秘的形式,这个时候,这些市民阶层的家长们就会依赖校外辅导班或者送入私立初中,以期把高考工厂的门票预定好。然后一路倒排工期一样地早龄化,低龄化。于是乎,很多人从小学开始就给孩子争先恐后地报名各种培训班。最终,剧场效应越来越严重……

我们要看到,教培班是公立教育后撤形势下的产物。说来惭愧,因为儿时顽劣,不曾体验过补习。但现在一二线城市的孩子遭遇怎样的重压,还是有所耳闻,在某些机缘下,见证过一个中产市民家庭,两个儿子,一初一小,一到寒暑假风雨无阻去机构上进行私教。大致了解一个小时的价格是300,算起来一个月花费不菲,而那所私立机构里太多这样的孩子了,能够感受得到他们每个人脸上的疲倦。

虽然快乐教育本身是个谎言,但家长为了自己可怜的阶层再生产,把孩子们长期困在一个高压内卷的环境里,使其情绪得不到疏导,这样无视发展心理学的规律,会适得其反。现实中不乏走向抑郁症的案例。

因此,不管是防止狂热短视资本的扩张,是为了教育公平,关注大多数不能发声的低收入家庭,还是为了下一代孩子们的身心健康,整顿教培都势在必行。不过行政可以限制一个行业,却无法消灭阶级社会下人们寻求再生产的“需求”的行业。况且,不看一线城市的教师收入,基层的老师和师范生还是大量客观存在的,他们收入低,就会参与其中,所以要落实教师工资不低于公务员(但还要考虑中西部地方财政)。虽然整顿以后,校外的培训还会继续存在。但至少“你不来学,我们培养你的竞争对手”这种贩卖焦虑的广告不能公开出现了。

当然,要进一步照顾教育公平,这次整顿要彰显一个很明显的与以往不同的特点是,以往的减负主要落实在校内,等于是体制内去产能,等于把一些责任交给校外,之前提到过,这实际上是一种隐秘的教育产业化的形式。而这一次是全社会范围的供给侧改革,目前主要是校外培训去产能。校内反而要增加投入,这样才能维持一个平衡。

道理很清楚,就是要在周末和假期管住资本搞K12教育培训,但这个时候,你还是没法解决相当多市民阶层的家长焦虑的问题,因此还必须加大公立教育的投入,以及占领足够多的学生在校时长和心智。

老办法是让初中把周五下午周六周天时间占领,甚至小学,也要延长放学时间(延长的部分学生可以在学校里选音体美等课程,也可以参加各种小组活动)。平时让所有同学都接受那些相同的知识点,相同的套路,接受相同的训练。这样做诚然用标准化照顾了公平,但是在产业升级的背景下,我们多数公办教育的供应面偏窄,不及市场化能满足中产家庭的多样化需求,公立教师在这点上缺乏积极性。

另外一个经常被提起的方向是加大公办教育的供给面,不是说要天天把孩子压到学校死学,批量化生产,之前交给市场化的那部分,诸如数学思维、语言训练、科学实验、身体锻炼、音乐美育素质在多样化上也有益探索,如果说这些需求无法去消灭,我们又不能放心校外辅导机构,因此才需要公立学校去增加这方面的供给,可以参考医保,对教辅机构进行集中采购。如果市民阶层的家庭一定需要课外的兴趣班,搞因材施教,最好也是依托公立学校的资源,场地,设置统一的章程进行。

但这无疑是一笔庞大的教育支出,和集中采购不同,另一种可能的做法是:在中小学阶段,把学校课后兴趣班包给自由教师团队,所谓的自由教师,也叫独立教师,是近年来新出现的新型职业。很多自由教师是拿到教师资格证后,不挂靠在教育机构而独立进行教学的,也不受机构的束缚。如今自由教师也有成建制组队的需求,会成立一些团队。和培训机构不同,这类团队对独立教师提供的是辅助性质的服务。公立学校可增加提供教学场所和住处为条件,让自由教师要按其出台的课程指引上课,进行针对性优才。比起校外培训机构,看上去更像公办教育的补充。当然,这种做法必须建立在自由教师这一职业有完善的准入门槛和监管制度的基础上,同时要注意:既然是包出去的,就要制定完善的制度,防止各种劣化的情况发生。

以上只是谈一下如今比较普遍的一些思路和趋势,实际上要解决这个问题当然非常复杂。从根本上来说,普通家庭的教育成本的问题可以靠限制资本涌入K12,扩大公立教育供给面来改良,但它不能解决高考内卷的问题。这个问题,要回到我们之前谈到的发展职业教育,以及通过整体产业升级带来更多的高质量工作岗位的这个路径上去。在基础层面,改善职业教育的学生的出路,职业教育之后有很好的职业前景,在高层面,通过产业升级,让我国的人才获得更多被发达国家垄断的高价值产业岗位,如集成电路和汽车等,打破发达国家通过垄断优势设置的壁垒,才会相应地降低内卷程度。之后国家的人才结构也会更加丰富,国家的竞争力也会更加雄厚。

但就像在笔者《大国工匠与职业教育》里提到的,这是一个长期的工程。现在矛盾的是,一直以来的211/985/双一流评比,国家巨额拨款都在此,这注定了教育要在内卷的方向上马不停蹄。只有真金白银的投在职业教育这方面,风气才能开始扭转。

最后还是要再说一遍:

限制教育产业化势在必行,基础教育作为意识形态基础设施,不应该允许资本随意运作,涉足和绑架教育,因为我们不能指望资本为社会主义培养接班人。