子午:为什么《让我们荡起双桨》有一种淡淡的哀伤?

知乎上有人提过一个问题:“为什么《让我们荡起双桨》有一种淡淡的哀伤?”

一位答主的回答让笔者泪流满面,也引发了很多青年网友的共鸣:“过去你以为那是未来,现在你以为那是过去……”

每个人心目中都有一个“理想国”。两千多年的孔子,他所处的时代国家分裂、诸侯混战、人民颠沛流离,于是他带着弟子奔走于列国列邦、四处宣讲自己的大同理想,却又处处碰壁,处境正如有人嘲讽他的“累累若丧家之犬”。

有一次,孔子跟弟子探讨人生理想,曾点回答说,“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”(暮春时节,身著春装,与几个大人、小孩一起,到沂水中沐浴,登舞雩台临风,然后,一路歌咏,一路回家。)孔子听后大为赞赏,而这不也正是孔子所追求的“理想国”吗?

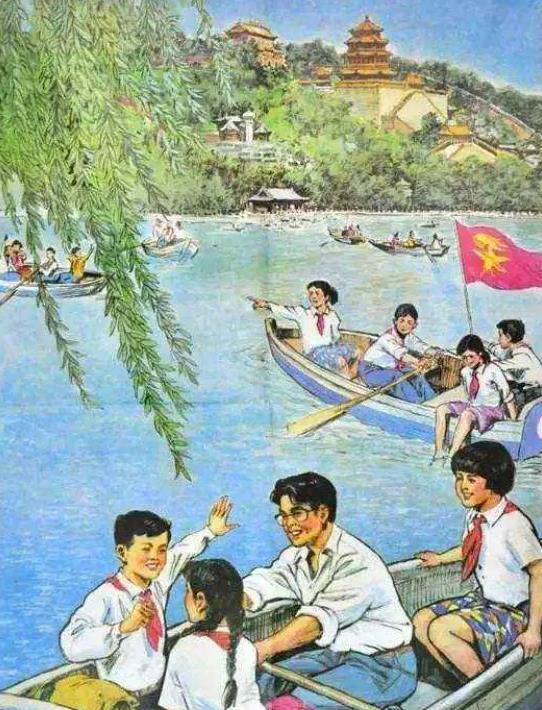

两千多年后,这样的“理想国”终于出现在了乔羽作词的这首《让我们荡起双桨》里:

让我们荡起双桨

小船儿推开波浪

海面倒映着美丽的白塔

四周环绕着绿树红墙

小船儿轻轻飘荡在水中

迎面吹来了凉爽的风

红领巾迎着太阳

阳光洒在海面上

水中鱼儿望着我们

悄悄地听我们愉快歌唱

小船儿轻轻飘荡在水中

迎面吹来了凉爽的风

做完了一天的功课

我们来尽情欢乐

我问你亲爱的伙伴

谁给我们安排下幸福的生活

小船儿轻轻飘荡在水中

迎面吹来了凉爽的风

1954年,儿童故事片《祖国的花朵》导演严恭找到了著名词作家乔羽,请他为这部电影写主题歌歌词,乔羽欣然答应后,却发现很难。有一次他到北海划船,恰巧看到了小学生放学后在北海划船的场景,这给了乔羽灵感。于是,一篇极具画面感、真实而又极具诗意的歌词便喷薄而出。

严恭拿着歌词找到了当时的著名作曲家刘炽,看到乔羽歌词里描述出来的新中国儿童的幸福生活,刘炽谱了两个版本的曲子,一个3/4拍,一个2/4拍,唱给孩子们听,让孩子们选择,最后选定的就是我们现在听到的欢快、愉悦的2/4拍。

后来,崔永元拍《电影传奇》时找到了那个被放弃的版本,并在《电影传奇》中演绎了出来。

从这个版本中,我们的确能听到“淡淡的哀伤”。

从1949年上映的《三毛流浪记》到1955年上映的《祖国的花朵》,新旧两个时代儿童的处境形成了强烈而鲜明的对比。刘炽难道不会为新中国儿童的幸福生活而感到由衷高兴吗?15岁就当了红军、在延安鲁艺当过音乐教员,创作过《我的祖国》、《英雄赞歌》等不朽乐章的刘炽当然会!

如果说《让我们荡起双桨》那个广为流传的作曲版本是“思甜”,这个未流传的版本就是“忆苦”了:看着新中国普通儿童的幸福洋溢,回想起旧社会普通儿童的苦难深重,怎能不有“淡淡的哀伤”呢?

80年代初出生的我们,小学时代基本还是“玩”过来的,这样的童年,尽管物质上远没有现在丰富,但回忆起来却是满满的甜蜜;而到了我们的孩子这一代,尽管娱乐的项目已经很丰富了,但他们的童年却失去了色彩……

在笔者的读者群体中,有相当一部分是18岁以下的孩子,甚至他们比成年网友更喜欢阅读笔者的文章。

子夜呐喊的“常读用户”分析

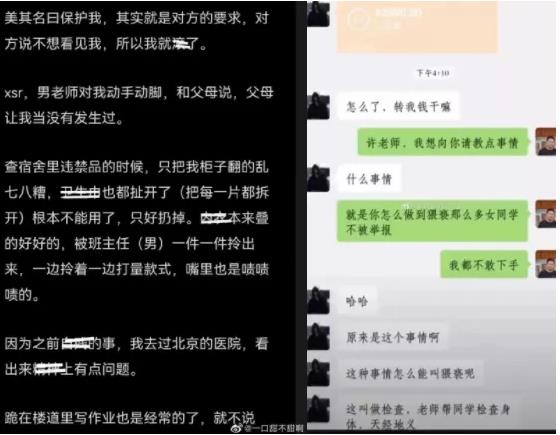

这两天,有不少网友呼吁笔者关注一下民办学校河北衡水桃城中学老师收礼、不落实双减政策、猥亵女学生、体罚殴打男学生的事件:

当教书育人仅仅成了一份养家糊口的工作,当教育事业成了市场经济的产业之一,这种事件的发生也就毫不奇怪了,况且还是在这样的公开以营利为主要目的的私立学校。他们打着“为你好”的名义,不仅从你的父母那里赚钱,还会通过虐待你满足自己禽兽般的低级趣味……

笔者儿时在农村小学也曾有过被老师体罚的经历,但情形却完全的不同。那是一次自习课笔者跟同桌聊天被老师抓到,被老师揪着耳朵站到讲台前面,还罚笔者单腿站立十分钟,但在回答完老师的提问之后就被免除后面的惩罚了。

笔者知道,这位老师的严厉是真的“为你好”。老师的家在邻村,有一次放学跟同学到邻村玩耍,还碰到这位老师打猪草喂猪,那时村小的代课老师大多是这种家境;晚上夜深人静的时候,这位老师还要认真批改作业、甚至是家访……回忆起老师当年对我们的言传身教,笔者能够感受到,他们这一代老师身上还保留着沉甸甸的责任感,尽管他们的体罚手段在今天不大可能被社会认可;而今天某些老师的体罚与他们当年的体罚,动机也完全不同了。

而这仅仅是“资本化”毁童年的一个方面。

做不完的作业、上不完的“兴趣班”是这一代学生的普遍状况。成年人世界的激烈竞争和内卷传导到孩子的世界,哪怕是“双减”之后——只要成年人内卷的状况不改变,“双减”就变得不可能,家长也不敢,从小学到初中不公布分数和排名,中考之后一半去高中一半去毁人不倦的职校,这对焦虑的家长来讲就像是开盲盒……

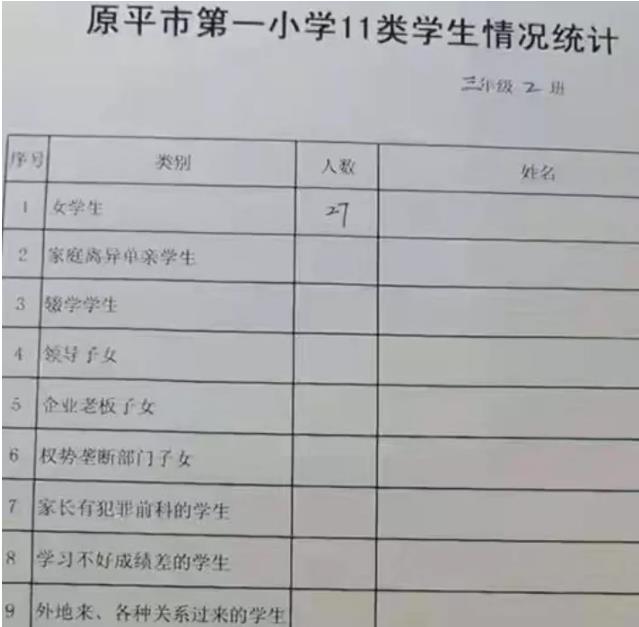

而另一个方面,三毛那个时代“有人出生在罗马,有人出生是牛马”的状况又复现了,笔者疑心,不同阶层出生的孩子们还能在一起无忧无虑、天真无邪地愉快玩耍吗?

人们为什么“怀旧”,为什么怀念毛泽东时代?这不就是具体原因之一嘛。

这样的怀念,就蕴藏在《让我们荡起双桨》的淡淡哀伤里。

【文/子午,红歌会网专栏作者。本文原载于“遥望黎明”公众号,授权红歌会网发布】