如何讲述「二舅」:苦难叙事与情感动员

「回村三天,二舅治好了我的精神内耗」视频截图

一

引言

近期,题为「回村三天,二舅治好了我的精神内耗」的短视频引起了广泛的讨论。这背后有着复杂的要素:既包括「回村」、「二舅」这样涉及乡土与亲族的词汇,令人联想到淳朴的归园田居生活;也有「精神内耗」这一概念戳中了部分群体的压力和迷茫;又或许有许多其他媒体的推波助澜。不论如何,截止本文发布,原视频3600万+的浏览量已经使「二舅」承受了足够多的关注,而相关的争议也使原视频的传播演化成为了一种新闻现象。

在面对原视频时,有人倾向于质疑其内容的真实性,有人则关注其背后的弱势群体权益保护问题,有人对作者对于不公和不幸流露的温顺态度表示不满,也有人结合其它时事新闻拓展原视频的表达意图……争议之中,二舅的故事引出了值得深思的问题:视频作者叙述二舅经历的方式是否合理?我们又应该如何讲述苦难和不幸?

二

「二舅」式叙述问题何在?

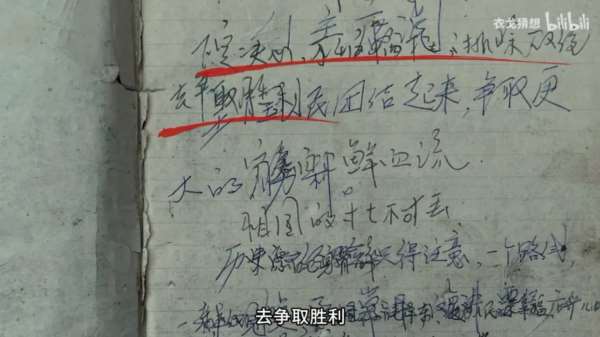

如果搁置对于二舅生平真伪的争议,那么大部分人会认同,二舅的故事确实讲述了令人动容的品质。其叙述的方式也努力为二舅的人生营造着平淡从容的质感:在叙述故事的过程中,作者对于各种冲突和困境选择提及而不深究,用二舅学做木工、为妹妹置备家具、为宁宁买房和为乡人修理电器等细节暗示了他的奋斗和自强,又代替二舅叙述,用自己温和平静的旁白暗示二舅从容的态度。沿着叙事主线,原作者将主题升华,拔高到在困境中不懈努力,又对苦难挫折泰然与超脱的精神品格;使用的技巧不算高明,但氛围总是宁静祥和的镜头语言,「下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利」这句话最终被突显,视频也被赋予了「药用价值」。这种书写方式并不罕见,它重现了长期存续的、类型化的「苦难叙事」模式。

电影《矿民、马夫、尘肺病》

我们可以从既往的新闻事件中找到类似的例证。2017年,《朗读者》节目主持人倪萍公开演讲,感谢苦难重塑自己;2018年,家庭生活极度艰苦,自河北农村考入北大中文系的女孩王心仪在自述《感谢贫穷》中,则将自己家中一家六口仅靠两亩田地和父亲打工的收入微薄的艰苦状况直接视为了感谢的对象。当然,二舅的故事比成功学鸡汤或者逆袭爽文少了一个激动人心的结局,多了几分接纳一切的淡然。但不论是主张放平心态接纳苦难,还是阅尽千帆感谢苦难,这样努力克服命运阻碍,悦纳一切「自强不息」的模式似乎总能令人感动,甚至治愈人心,缓解「焦虑病」。然而,当我们重新审视这种叙事模式的内在形成机制之时,不难发现被这种讲故事的方法漏过、略过的内容。

1

情感动员和共同经验

苦难叙事对于公众的情感触动,往往根植于公众领域内部的现实性的共同经验。公众情感并非是碎片化或主观化的,而是对当下社会现状的结构性反映。它关乎公众的理性与感性,更关乎这个社会的真实[1]。「二舅」的故事触及了三种苦难:二舅自己的苦难、二舅故事背景中其它角色的苦难(比如二舅收养的被遗弃女童)、观看视频的城市居民的苦难。其中,最后一种是叙述者声称自己经历的痛苦,也是该视频预期的受众--需要治疗「精神内耗」的人--的困境,是该视频产生的直接原因。

在这样的叙事模式下,公众(特别是认为自己正在经受「精神内耗」的人群)的共同情感被成功地动员起来,对痛苦的共同体验成为连接人们心灵的纽带。沉湎在关于被窄化的苦难的情感结构之中,人们依靠特定的「排除万难,去争取胜利」 的姿态去弥合宣传、理想和现实生活之间的认知鸿沟,仿佛幸福生活的许诺不是一种欺诈,痛苦只是它的未完成态。进而,人们被「感化」和「治愈」。

这一视频的叙述位置是暧昧的:通过平衡其中痛苦和伟大的「用量」,做到既符合大众主观上对现实社会的感受,又足够令不曾经历过农村生活的人感到震撼,正好能够服务于「正能量」。恰到好处地填补在宣传话语和社会现实的鸿沟中间,得以打动受众,并且成功地作为一个话题引发讨论。

然而,宣传话语和现实认知的平衡是摇摆而脆弱的,被动员的公众情感一旦与切身的状态发生冲突,或者对苦难更进一步加以追问,便可能转嫁为对于叙述的质疑,从而产生新的情感结构。这导向了对于视频本身的不满、愤怒和更为深刻的追问。

2

私人苦难和被动呈现

除了传递为人熟悉的「面对苦难的价值观」,这一视频同样试图把「苦难」本身简化为仅仅和个人幸运程度相关,仅需要个人努力克服的障碍。它不愿坦言二舅不幸的原因是社会、历史多重因素影响下的结果。在它的叙述下,个人遭遇的苦难是如天灾比如地震、海啸、大雨一样的自然事件[2],按照农业社会普通人的观念,除了忍耐也没有更好的解决方案了。

去除了对苦难的归因,困难成功地被抽象化、去社会化。视频中讲到二舅多次申领残疾证都没有获批(尽管事后有地方组织声明残疾证此前已经被办理),却没有发问:为残疾人设置的低保制度在哪里?「66岁残疾老人独自赡养88岁母亲」而得不到任何社会帮助,是正常的,值得赞扬的现象吗?这一视频的内容和意图直接,暗含了两对矛盾。

第一对矛盾,是「二舅」精神和现实存在的情绪的矛盾。在「二舅」视频中,观众仿佛在欣赏一个鲁滨逊式的求生者如何利用匮乏的资源在恶劣的环境下求存,以此萃取所谓的「精神激励」。而这种所谓的精神激励或者感动、感悟都是脱离社会现实的。只需要提出一个简单的问题:如果「二舅」的故事足够真实也足够普遍地发生,那些不如二舅「坚强」的案例去了哪里呢?比二舅更苦难的人怎么样了?

搜狐报道 / 老人领养俩娃 不孝养子骂她「绝户」学霸孙女不离不弃报恩情

刘燕舞所著《农/村/自/杀/研/究》中记录了许多因无力承担经济压力、养老压力、抚育压力而绝望的农民,他们再也没有机会被拍成视频[3]。访谈中,被访者表示「日子过不下去了就没有『奔头儿』,没有『奔头儿』,过日子就没有意思,活着也就没有意义。」[4];王金玲在访谈被拐卖妇女时记录了许多被拐卖至异地农村的妇女,其中暗自怨愤者、破口大骂者亦不鲜见[5]。他/她们的人生态度不见多么「积极」,但难道不能「积极生活」的底层受难者就不是真实的一部分、不该被记述和书写、不具备同等价值吗?

图为刘燕舞《农民自杀研究》分散型农业社会的农民自杀类型,其中近半为「绝望型自杀」

这些现实的存在是不好呈现的:完整的现实,又怎么治愈观众的心灵呢?又怎么能令人热泪盈眶、抖擞精神,勤勉地进行社会再生产呢?单纯地展现一种好结局,或者将结局叙述为快乐的、积极的,这样片面地诱导出的脱离现实的感悟,却意在呼吁人们「积极地面对现实生活」,这是第一组矛盾。

第二组矛盾,是关注「二舅」处境和无视「二舅们」处境的矛盾。「二舅」形象的存在并不是为了让更多与他处境相似、甚至更加困难的群体进入公众视野,反而是为了让他们淡出。对二舅「苦难」的叙述,恰恰建立在对二舅周遭人的苦难和视频受众切身的痛苦体感的回避之上。农村有那么多空巢老人,他们的子女去了哪里?二舅收养的女孩宁宁被两度遗弃,遗弃女童的陋俗现在还存在吗?当地公安为什么不管或无力管控这种犯罪行为?每一个疑问背后,都隐藏着社会机制的缺席和失职。当然,倘若让这些群体浮出水面,这个视频不会收获如此现象级的关注。

甚至就连二舅自己的声音也未能出场。视频中句句是关于「二舅」,却没有一句话真正出自二舅。视频制作者全程以自己的观感诠释「二舅」的一生,却没有叙述二舅自己怎么想,却没有太多镜头展示过二舅的「快乐」和「态度」,甚至没有让他说过一句话。故而他一直在被展示,却从未展现自己的主体性,只是被他人所叙述。视频制作者究竟有没有准确地转述二舅自己的想法,有没有合格地通过镜头语言展现它的真实性,我们都无法知道。

随着「二舅」视频的广泛传播,一些在京务工人员也看到了它。有人认为它「来自于真实的生活」,有人对比二舅,想到了自己遭遇的不公,还有人说「咱们个个都有不亚于二舅的故事!只是没有人真心去拍而已。」确实,不论是乡村还是城市,都并不稀缺二舅一样的经受苦难又尽力生活着的人,然而媒体和自媒体工作者对于素材的发掘和阐释,并不总是依据他们的经验与态度。对于他们的故事如何被展示和再现出来,这些人并没有控制能力。

在叙述这些人的苦难的过程中剥夺了他们的话语权,这种矛盾令人心寒。许多聚焦底层群体的创作者只是用这些群体的人生经历创设出吸引中产受众的故事,这致使底层经验在被记述和传播的过程中,经受了不同程度的创作污染。这种污染使叙述背离了现实化和社会化的表达轨道,成为对独立的私人苦难的被动呈现,难以跨越理解的沟壑。

这两组矛盾是对苦难进行去社会化的结果,也是许多观众感到不适的原因。但是,这种「改造技术」在作为纯粹手段的宣传中并不鲜见。

3

作为手段的苦难宣传

按照最朴素的经验,一个叙述「苦难」的故事至少要包括如下四个方面:承受苦难的客体、陈述苦难的主体(不排除主体和客体是同一人)、苦难的具体内容、产生苦难的原因。如果可以,还应该有去除苦难的实践或设想。这些要求,正如上文所说,是「二舅」的故事所没有完整呈现的。

但我们不难发现,「二舅」视频的制作策略和扶贫公益广告、社会公益项目宣传片的制作策略有异曲同工之妙。尽管这一视频作为新媒体内容的标杆引爆全网,它的内核和叙述方式其实在传统媒体年代的就已有模板。一方面,为了实现社会动员,这类节目必须调度话语主体,使其真实、煽情,能够吸引社会关注;另一方面,又必须通过「正确归因」,让人们产生同情而非愤怒,产生慈善行动而不是怨恨和不满。

公益广告《时代楷模 :闽宁对口扶贫协作援宁群体》

对于这类内容,其叙述对象本身,就是经过书写和筛选的。在扶贫节目、公益宣传或者「二舅视频」中,只有少数幸运儿能够登上电视荧屏或者手机屏幕,他们是被选择、被体验的对象。以扶贫电视节目为例,电视节目《脱贫大决战》栏目制片人曾谈道,在第二季节目开拍之前在有关职能部门和专家的配合下,他们从河南全省17个县的近百个故事中最终筛选出9个主题的扶贫故事,然后再进行深入的策划和拍摄。[6]这些被选中的题材,往往是「因病致贫」、「因残致贫」、「因学致困」等——那假若是工伤呢?无论是对苦难的挑选、对叙述主体的选择以及对苦难的归因,无不受看不见的边界限制。[7]

叙述主题同样也有既定的道德话语菜单栏——身残志坚、矢志不渝、孝老爱亲、不离不弃……这一话语将社会结构导致的不幸尽可能的用个人努力和民间道德认可的「忠孝仁义」或是「自强不息」等道德品质克服。无论在公益项目中还是宣传话语中,苦难都是一种工具性的存在,服务于「民族复兴,社会和谐」的承诺。它的出场,既能起到上传下达的作用,也能起到遮掩更多现实的功能。多一些人来关注二舅并缓解精神内耗,就会少一些人因22岁通宵加班进了ICU的女孩、因热射病而死的人而感到愤怒。

矿工诗人陈年喜

苦难并不能得到均等呈现,只有那些符合传播标准和要求的苦难才能从私域进入公众视野。「二舅」视频最大的问题不在其故事不够完备,而是作者精心设计或者歪打正着的各种不足,让视频符合了传播标准,恰好在红线范围内,可以被其收编。正如扶贫节目中的社会正能量刚好满足了人们对于行善务必进行道德甄别的心理需要,使「正确」的苦难言说与传统文化的道德区分达成了高度一致,令宣传话语与民间的道德话语实现了无缝对接一般。这样看来,「二舅」的故事只不过是遵循了这一传统而已。

不可否认的是,我们经常能看到,来自城市的观众会因为被选出的「典型案例」中透露出的人性善良而感动落泪,会惊讶于他们的坚韧和顽强,或者真的能让自己有继续行动的动力。或许,他们还会产生从事公益,或者至少提供捐赠的想法,为将来的善举埋下种子。但同样不可否认的是,基于上述选择逻辑,观众往往会对苦难「仰视」,又对受苦之人「俯视」。同时,造就仰视、赞美和自强不息的神圣景观的原因显得十分神圣,更进一步的反思也就这样被阻止了。

三

让「受苦人」自行叙述

怎么样才能合适地看待、叙述苦难?不论是文学作品还是社会学、人类学著作,都存在不少可供借鉴的文本。

布尔迪厄在《世界的苦难》中这样描述他调查的意义:让受苦的人看到,把痛苦根源归因于社会的不公,从而免于自责。使公众了解,从群体方面一切被掩盖的一切形式的不幸的社会根源,即使这些不幸是最隐私的或者隐而不宣的[8]。他主张,个体遭遇的苦难看似主观层面的紧张或冲突,但反映的往往是社会世界深层的结构性矛盾。「许多最触及个人私密的戏剧场面,隐藏着最深的不满,最独特的苦痛。男女众生但凡能体验到的,都能在各种客观的矛盾、约束和进退维谷的处境中找到其根源。这些客观外在的因素到处都是,体现于劳动力市场和住房供应市场的结构之中,表现于学校体制毫不手软的约束之中,铭刻在经济继承与社会继承的机制之中[9]」。

苦难也是属于集体的,它是构成「苦命人」生命历程的集体历史的要素。以郭YuHua在西北骥村进行的口述史研究[10]为例:在当地,描述一种劳动很累人或一项工作很繁重,人们会说「苦太重了」;形容一个人勤勉、能干,就说该人「苦好」(很能吃苦的意思);「那苦大的恶了」(非常),是当地人形容痛苦的常用语词。「可恓惶了」,「看咋苦」,「那罪可受下了」等等是村民们说古道今、谈人论事时经常出现的话语。由此可知,「苦」既是身体的感受,也是精神的体验;是对客观事物的评判,更是自我认同和群体认同的表达。如果一个社会不允许叙述苦难,无异于消灭自身的历史。

纪录片《龙老》(2020版)

苦难不只是一种个人遭遇,而是一种社会现象。正如克莱曼 (Arthur Kleinman) 所言:痛苦是一种社会经历。因此叙述苦难的一大重要目的正是「把社会上难以明言的病患转化成清晰可辨的症候,从而可以用政治的手段加以治理」[11],这意味着,不是将痛苦贬低为需要治愈的「精神内耗」,而是动员人们控诉那些使他们变得不道德和堕落,不得不「自强不息」的社会运作机制,通过控诉,让他们改善处境,脱离反感、苦恼、绝望。

以曹征路的《那儿》、《问苍茫》为例:《那儿》中下岗员工悲壮牺牲,《问苍茫》中众人自发寻求正义。这样的文本指明了苦难的来源,也为人物赋予了动力。如果作品不能将经历和感受正确归结,便会受制于「虚假意识的支配」,沦为「祖坟没冒烟」「人家祖辈挣了的」的宿命论。没有合理的叙述和引导,许多人只能在日常生活中反复体验弥漫着的痛苦,日复一日地消化、接受。因为不论如何,他们都必须挣扎求存。

但这并不意味着有人应当出于某种好心,自以为是地「开启民智」。如果试图以被引导的控诉、被代言的苦难作为一种权力技术,对苦难的发掘和解释就容易被异化成一种「社会园艺」,也就是剥除行动者的主体性,视之为没有情感、没有思想、没有意识的花卉,精心修剪来让看客观赏。「受苦人」自己的声音是必要的。正如看到「二舅」视频的那位工人所言:我们每个人都有不亚于二舅的故事。关键在于由谁来讲述,以何种方式讲述。

以底层群体的自述作品为例,家政女工范雨素曾经写出过流传甚广的文章《我是范雨素》。她写自己逃离酗酒家暴的男人,写作为家政工的见闻,写外来务工子女在京艰难求学,写子弟学校的拆迁,写母亲寻求正义被殴打和自己的精神疾病。她哀叹:「活着总要做点什么吧?我是无能的人,我是如此的穷苦,我又能做点什么呢!」这一文章不见得足够正能量,却是真实声音。有着共同或不同命运的「受苦人」在社会变革过程中无疑是历史巨轮下的铺路沙石,然而,来自于地面的自我陈说,比楼台上的代言更加温暖。

新华全媒 / 范雨素:我除了穷一切都好好的

当然,没有人能强求每一位「受苦人」都要奋发抗争,也没有一位「受苦人」应当反复地对他人言说自己遭遇的不公、不断地进行呼吁、将反击系统不正义作为此生的唯一目标。现实的复杂性会限制每一个人的选择。或许对于某个个案而言,选择豁达地接受现状是最优的选择,因为除去反抗,世俗意义的人生还有许多值得追求的东西。我们应当尊重这一选择。但是对于绝大部分并未承受这些苦难的人,对于良心未泯的既得利益者们,倾听和学习应当是一种义务。人不应当用自己一知半解的一厢情愿去解释、消费他人一生的沉痛。

总而言之,应当避免去社会化、去语境化的苦难叙述。在我们叙述他人苦难的同时,最好能进行合理的归因,并试图在承受苦难之外寻找抗争的出路。以及最重要的一点,应该尽量让受苦的人讲述自己的看法、发出自己的声音。

四

结语

乐观地说,「二舅」或许提供了一个契机:远离模式化的苦难叙事话语,重新注视于真实的契机。当视频的受众切身处在压力骤增、表达受限、精神内耗等重重生活困境之中时,他们也能够共情于苦难,为自己和他人思索出路。已经有相当一部分人渴望看到、听到、帮助到自己不曾关注过的另一个世界,也有相当一部分人意识到自己和另一个世界只有一墙之隔。相较之下,行动和改善社会的可能性或许更能「治疗」精神内耗。在认识、了解到他人的苦难之后还应该做什么,需要更多人用行动去回答。/

注释

[1] Sharma, D., & Tygstrup, F. (Eds.). (2015). Structures of feeling: Affectivity and the study of culture (Vol. 5). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

[2] 然而在现代社会,这些自然事件也离不开人类社会的干涉,比如开采资源对地质结构、森林资源、环境污染、极端气候的产生等等。如今年夏天的极端气候,最直接的受害者只会是工地上的工人、大街上的保洁工等户外工作者,而不会是坐办公室的官员、白领。

[3] 刘燕舞著. 农民自杀研究[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2014.08,第四章.

[4] 刘燕舞.论「奔头」——理解冀村农民自杀的一个本土概念[J].社会学评论,2014,2(05):68-86.

[5] 王金玲主编. 跨地域拐卖或拐骗 华东五省流入地研究[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2007.07, 第343页.

[6]黄钦.论电视扶贫节目中「苦难叙事」的策略与话语逻辑[J].新闻知识,2018(10):8-12.

[7] 事实上,在笔者组织或参与的各种公益活动,如涉及城中村流动人口、流动儿童、疫情期间受困民工的公益项目进行宣传时,在进行宣传、募捐时都需要考虑上述的策略问题。最终往往会删去一些「过于苦难」或者「涉及敏感」的材料,用足够引发同情又不至于引起愤怒的材料应对审核。

[8] (法)皮埃尔·布尔迪厄著;张祖建译. 世界的苦难 布尔迪厄的社会调查 [M]. 北京:中国人民大学出版社, 2017.01, 第1190页.

[9] (法)布尔迪厄,(美)华康德著;李猛,李康译. 社会学名著译丛 反思社会学导引[M]. 北京:商务印书馆, 2015.12, 第263-265页.

[10] 郭YuHua.作为历史见证的「受苦人」的讲述[J].社会学研究,2008(01):53-67+243-244.DOI:10.19934/j.cnki.shxyj.2008.01.003.

[11] 参见:布尔迪厄:《世界的苦难》,第1189-1191页.