青年毛泽东的第一关,从山村到省会

1910年秋,17岁的毛泽东离开闭塞的韶山冲,前往广阔天地。

他给家人留下诗作:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”

1911年春,毛泽东来到长沙,在湘乡驻省中学堂求学,时年18岁。

从1911年外出求学,到1921年以湖南代表的身份到上海参加中共一大。

这10年是教员确立马列主义信仰的10年,也是被我们这些后人忽视的10年。

时势造英雄,伟大的历史人物一定是伟大时代的产物。

毛泽东出乡关求学的年代,是中国社会最动荡、最黑暗的时代,也是需要巨人、产生巨人的时代。

在这个风云际会的特殊时代里,谁也不会想到,勇立时代潮头的巨人,率领中国人民冲出黑暗的历史伟人,竟是一位从湖南韶山冲里走出来的农家子弟。

01

1910年,毛泽东放弃父亲给自己设计好的人生剧本,决意离开家乡,外出求学,走向更广阔的天地,是有深刻原因的。

毛泽东的父亲毛顺生原本是贫农,读过两年私塾,后来外出当了许多年兵,攒了一笔钱。

因为上过学会算账,回到家乡后就用这些钱做起了小买卖,积累了一些家底,这样的人生经历,让毛顺生认识到学习的重要性。

那个年代,毛泽东作为家中最年长的男丁(排行老三,两个哥哥夭折了),尽管年幼却也是家里很重要的劳动力,而毛顺生在毛泽东8岁时就送他进私塾接受传统的儒家启蒙教育,一直读到13岁。

尽管毛顺生是想着毛泽东能多掌握一些知识,以后既能多条赚钱的门路,学会算账后还能分担一些重要的家务活,但毛顺生这样重视教育的农民,已经胜过很多同龄人了。

也因为教育,让毛泽东有机会接触到一些新思想,开了眼界。

尤其是在读了《盛世危言》、《列强瓜分之危险》这类具有强烈爱国主义色彩的小册子后,让深处偏僻山村的青年毛泽东生出了强烈的思想冲动。

毛泽东后来回忆说:“我还记得小册子的开头一句:‘呜呼,中国其将亡矣!’我读了以后,对国家的前途感到沮丧,开始意识到,国家兴亡,匹夫有责。“

打破原生环境对个人的思想束缚,走出家乡的小生态,走向更开阔的天地,是每一位有所成就的人都要经历的关键一步。

不管是被动走出,还是主动走出,只要走出来了,就代表更多的可能性向你迎来。

而踏出这一步并不容易,原生环境对个人来说,既是一种束缚,也是一种保护,尽管生活没有多少新意,可起码能给人一种安全感。

想主动走出原生环境的束缚,无外乎两条路,要么外界有你极度渴望的东西,要么原生环境里有你避不可及的事物存在。

毛泽东是靠强烈的救国思想才能挣脱束缚,走出韶山冲。

对国家前途命运的关心,让他无法安心接受父亲给他安排的人生道路,这种强烈的思想冲动带给他的焦虑感,远胜原生环境给他的安全感,让他如坐针毡。

毛泽东原本已经答应父亲去一家米店当学徒了,结果当他闻听湘乡成立了一所新式学校时,便再也按捺不住对新知识的向往,多次跟父亲沟通,想去求学。

他父亲起先自然是不答应的,经过一番痛苦的拉扯后,毛泽东终于得到父亲的允许。

而毛泽东这种对知识、对救国方法的渴求,是《盛世危言》这样的宣传小册子给他的。

可见新思想新文化传播的重要性,亦可见鲁迅先生为挽救国人而弃医从文的认识是多么的深刻。

02

毛泽东离开家乡的第一站是东山小学堂。

这所学堂是湘乡县最早设立的一所新式学堂,兴创学堂的士绅们认为,只有实学才能救中国,而兴实学必须废科举,提出“教之以实事,程之以实功”的教育理念。

为了引导学生关心社会发展,学堂每月购《万国公报》两册,每季购《格致汇编》两册,又有各种新闻纸《申报》《汉报》之类,分给诸生阅览。

后来毛泽东跟斯诺介绍东山学堂时,感慨地说:“在这所新学堂里,我能够学到自然科学和西学的新学科”。

东山学堂没有辜负毛泽东的期待,让他接触到了很多新读物,比如康有为的《亚洲论》和梁启超的《新民丛报》,极大充实壮大了他“天下兴亡,匹夫有责”的责任感。

彼时,以救国救民为取向的人生价值观,深深地影响着每一位中国青年,毛泽东接触到了康梁思想后,抱着“以天下为己任”的使命感,给自己取笔名为“子任”。

东山学堂的教育对象跟现在的小学差不多,17岁的毛泽东已属“高龄”,教学的很多内容,对于毛泽东来说并不困难,但东山学堂对于毛泽东来说,却是青年时代求学成才路上的重要一环。

1911年,通过东山学堂,毛泽东得以进入省城长沙湘乡驻省中学读书。

对于毛泽东这样一个从韶山冲里走出来的农家子弟来说,长沙就是名副其实的大城市了。

古往今来,教育都是社会最佳的上升通道,这是一条阻力最小,走起来最顺畅的上升通道,只要按部就班的往上走,就能在不知不觉中走到山顶。

如果你出身寒微,觉得教育这条路很难走,也请你不要轻易放弃,因为这也意味着社会上的各条通道已经拥堵不堪了。

毛泽东通过教育通道,走出了偏僻山村,收获了此前无机会接触到的知识和思想,武装了头脑,促使他走向了广阔天地。

毛泽东刚到长沙没有多久,武昌起义掀起的风浪,就吹到了长沙,当毛泽东得知省里在招募革命军时,他没有丝毫犹豫就报名参加了,投身于时代的洪流之中。

但毛泽东在军队里没有待长多时间就出来了,因为南北议和后,毛泽东所在的新军部队接到命令,就地解散。

从军队里出来后,毛泽东又做了一个很重要的选择,他并没有急着继续投身革命,而是选择给自己充电。

退伍后,毛泽东利用手里为数不多的军饷,跑到了湖南省立图书馆自修了半年。

在这里,毛泽东阅读了大量中外书籍,尤其是从西方传进来的有关社会科学、自然科学方面的著作,亚当斯密的《国富论》、赫胥黎的《天演论》、卢梭的《民约论》、孟德斯鸠的《法意》。

后来毛泽东谈到这段往事时说:“我正像牛闯进了菜园,初尝菜味,就大口大口吃个不停。”

当年在韶山冲里读到《盛世危言》,让青年毛泽东的思想产生了极大振动,让他生出了去外面世界看一看的思想冲动,而到了省城后,毛泽东不仅接触到了西方学说,还第一次看到了世界地图。

这种冲击,对于从小就接受传统儒家文化启蒙的毛泽东来说,已经不是思想振动了,而是震撼了。

知道的越少,越是容易骄傲自信,知道的越多,反而越觉得自己学识不够。

新世界向毛泽东敞开了一条小缝,露出了一角峥嵘轩峻,而毛泽东又怎会满足于此,他要用力推开这扇大门,吸取更多的养分。

1913年,毛泽东考入湖南省立第四师范,一年后第四师范和第一师范合并。

毛泽东也在这里遇到了,他求学路上最重要的一位老师——杨昌济。

03

毛泽东的求学之路,并没有我们想象的那么顺利。

毛泽东家里并没有什么背景,也没有什么显贵亲戚,唯一能拿得出手的,就是读了6年多私塾。

或许很多人认为,那个时候能读私塾就已经很不容易,实际上不是的,很多私塾是允许旁听的,就算是贫苦人家的孩子,只要想学,父母愿意让孩子去学,都可以去学一点。

毛泽东8岁前寄居在外祖父家,就经常到私塾蒙馆旁听,学会了写字,也能背诵课文,8岁回到韶山后,开始正式进入私塾上学,但读书生活并不顺利,私塾基本上是每年换一个,而且每天放学回家都要干活。

毛泽东谈到父亲时,曾回忆说:“他是一个严格的监工,看不得我闲着;如果没有账要记,就叫我去做农活。他性情暴躁,常常打我和两个弟弟。他一文钱也不给我们,给我们吃的又是最差的。”

毛泽东的父亲不仅经常打他,还经常当着别人的面羞辱他,打压毛泽东想读书的愿望,现在看来,这可能是家长控制子女的一种手段。

但毛泽东小时候性格特别倔,就是不服。

有一回宴请客人,父亲再次当着众人面骂他懒惰、无用,让毛泽东的自尊心受到了严重伤害,一下把毛泽东激起来了,据理力争,当着众人的面,就跟父亲吵起来了,最后闹到要跳塘投水,才算让父亲服软。

在这样的环境下,毛泽东依然能把书读出来,跟他这种倔强不服输、爱较真的性格有很大关系。

这种性格让毛泽东有很强的行动力,十分主动,目标感极强,但这种性格的负面影响就是不讨人喜欢,容易得罪人。

1906年年末,毛泽东停学在家,白天跟长工一起劳动,晚上就帮父亲记账。

停学在家的时候,每天不管多累多忙,他都要想着法子去读书学习,父亲不让他读书,见缝插针安排了很多家务,抢走了毛泽东很多时间,要让他认命继承家业。

但他软磨硬泡,跟父亲进行长久的沟通,一直不愿意放弃读书,最后他父亲拗不过,1909年又让他复学了。

也就是这次复学,让毛泽东知道了东山学堂的事,又费了很多功夫说服父亲,才有了1910年立志出乡关的事。

不客气的说,九成九的人,在这一关就被拦住了,在1906年停学在家后,就不会有什么后续了。

很多机会,都是自己争取来的,不争取,机会怎么会平白无故的掉到你头上?

很多人总是不厌其烦的讲,自己也想干,也想上进,但一遇到阻拦立马就缩回去了,立马就投降了。

反观毛泽东跟父亲磨了3年,用了各种法子都没有说放弃,最终才得偿所愿。

而他一开始的愿望,也不是什么去东山学堂,只不过是想继续复学,读私塾。

想干的事就坚持去干,直来直去不行,那就曲线前进。

如果连你自己都放弃了,那也就不要再怪他人怪环境了。

04

彼时,对于一个农家子弟来说,能进入湖南省立第一师范学校,已经是巨大的成功了。

但毛泽东并不想止步于此,也从未想过止步于此。

回看党史,会发现毛泽东、周恩来、朱德这些老总都喜欢读书,热衷学习。

并不是说他们当上了领导,走上了高位后,才有时间有需求去学习更多知识,而是因为他们原本就很喜欢学习,很刻苦很努力,才有机会走上高位。

对于他们来说,读书学习已经是生命的一部分了。

可见,底层青年想逆袭,还是得先朝自己下狠手才行。

越是一无所有的时候,越要充电,拼命加强自己的技能,丰富自己的头脑。

在第一师范求学的5年时间里,毛泽东终于可以专心致志读书做学问了,他后来说:“在这里,渡过的生活中发生了很多事情,我的政治思想在这个时候开始形成。我也是在这里获得社会行动的初步经验的。”

在这个关键时期,毛泽东开始有选择的交友。

毛泽东喜爱读书平易近人是人尽皆知的事,鲜有人知的是,青年毛泽东是一个很较真的人,而且对交朋友很挑剔。

挑剔到什么程度呢?

一次毛泽东到朋友家小聚,他看到朋友跟家里的老仆交待如何买肉,立即就决定以后不跟这个朋友来往了。

因为青年毛泽东有一个”三不谈原则“,既不谈金钱、不谈男女之事、不谈家务事,交朋友,只交能谈得来的。

1915年5月,为揭露袁世凯接受日本提出的“二十一条”,毛泽东和第一师范的同学们集资编写了《明耻篇》一书,毛泽东在封面上写了这样的誓词:“五月七日,民国奇耻,何以报仇,在我学子。”

爱国之情,跃然纸上。而胸怀大志者,自有非凡之举。

1915年9月份的时候,毛泽东为了结交到志同道合的朋友,专门写了一个招友启事,大意是:

今日祖国正处在危机存亡之秋,特邀请有志爱国工作的青年组织团体,砥砺品行,储蓄才能,共同寻求救国之道。启事原文有“愿嘤鸣以求友,敢步将伯之呼”之语,并指出征求的青年朋友要对学问、时政感兴趣,能吃苦耐劳,意志坚定,随时为国捐驱。

当时很多师生看到这则启事后,认为这个“二十八画生”是个神经质。

但通过这则招友启事,最后也结交到一些朋友,形成了新民学会的基础,但青年毛泽东最好的朋友,还是自己的同窗,既萧子升、蔡和森。

他们三人都是杨昌济的得意门生,有“湘江三友”的美誉。

05

毛泽东经常和这些朋友聚会交换读书心得,谈论个人和国家的前途,讨论的话题都是个人及全人类的生活向上的问题。

这样的友谊听起来挺让人向往,然而跟青年毛泽东做朋友绝不是一件轻松的事,在与朋友相互学习时,对朋友的缺点和错误也会毫不客气的批评。

“感情意气用事而理智无权”、“自视甚高”、“略有虚荣心”、“略有骄气”、“少自省,明于责人而暗于责己”,一般人面对这些批评还真扛不住。

在批评他人时,毛泽东也会自我批评,在写给萧子升的信中,毛泽东是这样剖析自己的:

“弟有一最大缺点而不好意思向人公开者,既意弱是也。兄弟谓我意志强,实则我有自知之明,知最弱莫如我之意志!我平日态度不对,向人总是龂龂,讨人嫌恶,兄或谓为意强,实则正是我弱的表现。”

这不是毛泽东的自谦,这番自我剖析,反而说明了毛泽东为何有坚强的意志。

唯有时时刻刻与自身低级趣味和惰性斗争者,方能深切感受到维持志向不坠之艰难,故生意志薄弱之感。

所谓意志坚强,不是一种人有我无的能力,而是艰难战胜了一个一个冲动后的习惯成自然。

换句话说,强如教员,青年时期也会有精神内耗。

有精神内耗说明你有某种冲动,在努力寻找思想上的出路,这不是什么脆弱的表现,这就是思想成长时的一种现象,就如同伤口结疤后,新肉生长时的刺痒感。

耗着耗着,就习惯成自然了,这关就算闯过去了。

青年毛泽东还有一个优点是人人都应该学习的,那就是自己主动选择与什么人相处,主动营造生活学习环境。

时代大环境谁也改变不了,但每个人都可以改造身边的小环境。

与其抱怨出身寒微,不如奋起直追。

06

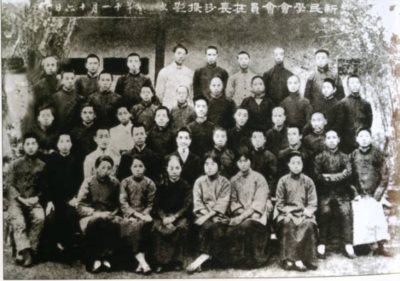

1918年4月,毛泽东等共计13人在蔡和森的家里,召开新民学会成立大会。

在家国动荡民族危亡之际,一群爱国青年相聚在一起,为了共同的理想,互帮互助,汲取一切养分奋力生长,不为私利,只为学有所成以报祖国。

在漫长的历史中,中华民族几经陷落沉浮,却每每都能重新崛起,中华文明绵延不绝,这背后少不了像毛泽东这样,心怀天下的热血青年为之奋斗努力。

彼时,赴法勤工俭学运动逐渐成为一种风尚,新民学会成立不久后,这股风就吹到了湖南。

因为赴法留学是有组织的活动,大部分参与者都可以减免费用,大家认为这是一个好机会,应当抓住,尽力进行。

为了筹备留法事宜,新民学会一致决定,派蔡和森去北京先行打探,当蔡和森到北京后,遇到了老师杨昌济,杨昌济希望毛泽东能来北京,不管是读书还是工作都可以。

蔡和森也认同杨昌济的想法,就写了一封长信给毛泽东,让他快点来北京,并且提出了一些建议,认为有些人需要留在国内经营团体,有些人需要出国寻觅新知识新事物。

蔡和森直言不讳,认为毛泽东是留驻北京的不二人选:“吾辈须有人驻此,自以兄在此间为最好。”

对于蔡和森的想法,毛泽东也很赞同,二人达成了共识,需要有人留守国内,考虑后路。

随后毛泽东在信中劝解罗学瓒,如果实在凑不足钱款去保定的留法学校,可以留在国内进行小学教育:“弟与蔡君等往返商议,深以同人多数他往,无有几个从事小学教育之人,后路空虚,非计之得。”

1918年8月中旬,在蔡和森的催促下,毛泽东和萧子升等人启程前往北京。

到了北京后,毛泽东通过老师杨昌济的介绍,得到了一份在北大图书馆做助理馆员的工作,逐渐在北京安定下来。

后来新民学会很多人都去了法国留学,毛泽东等少数人留在了国内,具体原因也比较复杂,既有老师兼老丈人杨昌济的劝说之故,也有母亲病重毛泽东不愿此时出国的原因。

1919年3月,母亲病情加重,毛泽东回到老家照顾母亲,12月,在料理完母亲后事后,毛泽东重返北京。

在北大图书馆工作期间,毛泽东认识了李大钊和胡适 ,接触到了马克思主义,这对毛泽东产生了巨大影响。

回忆第一次北京之行,毛泽东说:“我在李大钊手下在国立北京大学当图书馆助理馆员的时候,就迅速地朝着马克思主义的方向发展“、“我对政治的兴趣继续增长,我的思想越来越激进。”

与李大钊的交谈,也让毛泽东想过去俄国留学。

在料理完母亲后事后,毛泽东是想过出国留学的,但后来又受到胡适之等人的影响,对出国留学的想法改变了,而且毛泽东接触到马克思主义后,认为自己已经找到了要走的道路,没有那种迫切出国寻找新事物的冲动了。

在给周世钊的信中,写道:“我觉得求学实在没有‘必要在什么地方’的理,‘出洋’两字,在好些人只是一种‘迷’。我曾以此问过胡适之和黎邵西两位,他们都以我的意见为然,胡适之并且做过一篇《非留学篇》。因此我想暂不出国去,暂时在国内研究各种学问的纲要。”

1920年夏,毛泽东读到了三本对他来说非常重要的书籍:《共产党宣言》、《阶级斗争》、《社会主义史》,这三本书直接让毛泽东建立了对马克思主义的信仰。

正如他说:“1920年夏天,在理论上,而且在某种程度的行动上,我已成为一个马克思主义者了,而且从此我也认为自己是一个马克思主义者了。”

不久后,毛泽东便以湖南党代表的身份,参加中共一大,找到了一生为之奋斗的事业,随后就是领导长沙、安源等地工人运动,出国留学也就被国内一项项具体的活动,替代了。

1911年出乡关到长沙,1921年到上海参加中共一大。

在这10年间,毛泽东这个农家子弟,怀揣着爱国赤子之心,不懈地磨炼和提高自己,从韶山到长沙,从长沙又走向全国,历经千辛万苦,终于找到了为之奋斗一生的事业,创造出无愧于时代、无愧于人民的辉煌成绩。