高考志愿填报、人力资源浪费与毛泽东的教改方案

2022年6月底,盛夏来临,又进入一年的高考志愿填报季,又是几家欢喜几家愁,现在的高考志愿填报是知分填报,按理说不应该太困难,但从成绩出来到最后录取,很多家庭在十几天以至几十天的时间内都在研究如何填报志愿,“一分不浪费”,“给孩子报出一个好的未来”,成了报考志愿的信念。

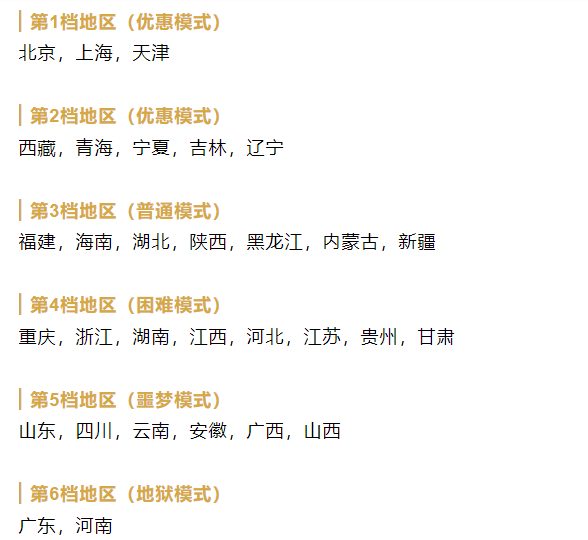

家长们(实际上也是全社会)为什么要耗费这么多精力研究高考填报呢?甚至高考报考志愿成为一个职业,有的家长不惜花费上万元请专家填报。原因是怕吃亏,本来可以上北大,结果上了北理,会觉得“吃亏”。现在知分填报,又担心专业选择不利。这背后是市场机制下地区之间、院校之间和专业之间急剧分化的结果。

院校之间经费的差距非常明显,清华预算300多亿,远超过贵州省全省高校经费。浙江大学今年有260亿元,一所大学是贵州全省的2.5倍多。前一百名的学校预算占比也越来越高。

专业之间的差距同样是巨大的。金融专业成为高考志愿填报的王者,学生是未来四大行,四大所,红圈所的后备军,前程似锦。机械、农学则走向没落,高考、考研分数线都处于最低的行列。

学校名称的模糊,各种坑的存在,也是高考填报志愿要费精力的问题。浏览高考志愿报考指南,满目都是工程、理工、科技,如果不是教育部叫停农林、师范类改名,估计还会有更多。但即使这样,农林后面还是要硬生生加上“科技”,这样才便于招生。这是时代的产物,许多50、60后的名字里面都有“学农”、“志农”的名字,那个年代的人们并不排斥学农业,反而以此为荣。

学校的改名完全失去了专业特点,比如华东理工大学和东华理工大学,华北水利水电大学和华北电力大学,江苏科技大学、江苏大学和苏州科技大学,这种双胞胎、三胞胎大学让人无法分辨,都要花费精力了解一番。

专业名称也让人眼花缭乱,会计学变成财务管理,数学变成大数据应用,锅炉变成能源与动力工程,建筑环境与能源应用工程只有天知道是做什么的,即使是接受过高等教育的家长很多也无法说出个子丑寅卯来。

实际上,现在的信息查询的便捷程度并不能降低家长的焦虑。因为各种信息庞杂,无法分辨真假。

但是,荒唐的是,中国大学生毕业后求职的专业对口率是非常低的。麦可思数据显示,2018年应届高校毕业生工作与专业相关度(专业对口率)为66%(本科为71%,专科为62%)。实际的情况比这还要更低。

这种人力资源的浪费是非常严重的,高考填报志愿的精心考虑、大学四年的社会和个人投入,都几乎变成了无用的东西,那些为了通过成绩熬过的夜晚,也都变成了后来的笑料。

古话说,天生我材必有用,每个人都有能为社会做贡献的地方,全社会有必要反思这种浪费人力财力物力的高考招生制度。

这个问题越来越明显,教育部搞了新工科,新医科,新农科,新文科,试图解决包括高考在内的高等教育问题,但“新”字的背后掩盖不了旧的教育思维。

比如,为了中国制造业的产业升级,“卓越工程师计划”应运而生,但十多年过去了,没有真正改变中国制造业水平还处于世界第三梯队的事实,一方面,是灵活用工和劳务派遣的滥用使得技工岗位无法实现技术积累,另一方面,教学与实践相脱离,使得高校无法培养合格的工程师。办学宗旨的问题、教员本身脱离工程实践的问题,都是毛泽东当年认真思考并予以解决的问题。

教改课题,创新创业项目,变成了领导和教师们评职称、争名夺利的对象,极具讽刺!

穷人们在疫情下连吃饭都困难,但大把的科研经费却花不出去,造假层出不穷,种种科研乱象已经到了无以复加的程度。

高考招生几乎年年改革,3+2,3+X,3+1+2,这种改革换汤不换药,都未像毛泽东那样触及到根本——教育到底要为什么服务,教育到底要培养什么样的人?

传统计划经济年代,国家根据社会需要,设置综合性大学、部委直属大学,建筑老八所,纺织部九所,煤炭部十五所等等。

地方根据需要设置师范、医学院、农林院校,满足地方经济社会发展的需要。

学生依据成绩和兴趣报考,上大学免费并发生活费,毕业之后服从分配。大学生生活无忧,就业不愁,毕业即奔赴祖国的四面八方。

毛泽东对此进行了思考,认为以上的方案虽然避免了资本主义的无序竞争和人力资源浪费,但无法避免学生脱产学习时间过长,理论脱离实际,以及成名成家的旧教育思想,按照毛主席的话就是“上了大学,不想和工人划等号了,要作工人贵族”。所以,毛泽东进行了教育革命,取消了通常意义上的高考,1968年7月21日,毛泽东在《人民日报》关于《从上海机床厂看培养工程技术人员的道路(调查报告)》的编者按清样中加写了一段非常著名的话:

大学还是要办的,我这里主要说的是理工科大学还要办,但学制要缩短,教育要革命,要无产阶级政治挂帅,走上海机床厂从工人中培养技术人员的道路。要从有实践经验的工人农民中间选拔学生, 到学校学几年以后,又回到生产实践中去。

这段话形成了721大学的创办思路,也就是社来社去,厂来厂去,学习为生产服务,打破脑体分离形成的阶级分化。

清华大学教授钱伟长在1970年代接受采访的时候讲的话,是当时一个知识分子否定过去成名成家思想的心路历程的真实记录。

钱伟长先生纪录片片段(20世纪70年代)

文科怎么办呢?在1965年,毛泽东曾说过:

要改造文科大学,要学生下去,搞工业、农业、商业。至于工科理科情况不同,他们有实习工厂,有实验室,在实习工厂做工,在实验室作实验。

高中毕业后,就要先做点实际工作。单下农村还不行,还要下工厂、下商店、下连队。这样搞它几年,然后读两年书就行了。大学如果是五年的话,去下面搞三年,教员也要下去,一面工作,一面教。哲学、文学、历史,不可以在下面教吗?一定要在大洋楼里面教吗?

721大学在80年代初被否定,从77年恢复高考招生到80年代初,高考招生制度完全复旧了。毛泽东的方案被称为乌托邦。

现在的高考制度不仅是对毛泽东721方案的反动,也是对人力资源相对合理分配的传统高考制度的否定。

毛泽东当年曾说,“现在这个大学教育,我很怀疑。从小学到大学,一共十六、七年,二十多年,看不见稻、粱、菽、麦、黍、稷,看不见工人怎样做工,看不见农民怎样种田,看不见怎样做买卖,身体也搞坏了,真是害死人。”

对教育问题的成因、危害,毛泽东的预言现在看来振聋发聩!

1976年,毛泽东的暮年,党内和社会上很多人说“教育有危机,学生不读书”,毛主席认真地反驳说“他自己就不读书”,那时的中国书声琅琅,高中遍布人民公社,但后来“读书无用论”盛行,现在学生真的不读书了,教育脱离实际,学生脱离社会,教育真的有危机了!

在毛泽东当年的警告和尝试被否定之后,在“万般皆下品、唯有读书高”沉渣泛起之后,在几十年之后,学生真的“越学越傻”,他老人家“学制要缩短,教育要革命”的指示又重新闪耀着真理的光芒。

在应试学习的疲惫当中,在快乐水和奶茶的麻醉中蹉跎岁月的时候,在报考志愿的焦虑中,在就业与考研的迷茫中,在很多家长填报志愿仅仅是为了让孩子上个学、将来能够自食其力都困难重重的时候,我们才会想起1956-1976年的中国解决教育问题的方案,它不应该被遗忘,依然值得现在借鉴。