冯友兰哲学研究批判之四

第四部分 冯友兰“晚年之惑”释谜

(《经济思想史研究》2022年第五辑P66-98)

概要冯友兰一生学术,思想兴起是《中国哲学史》,思想之用是《中国哲学史新编》,思想之根是贞元六书中创立的新理学(新形上学)哲学体系。“新理学”是运用逻辑分析方法建构“正的方法”(主客二分的逻辑学)和“负的方法”(主客同一或不分的逻辑学)哲学认识论的过程,有一组形而上学的命题,其首要命题曰:有物(实际)必有理(真际)。“他的逻辑分析方法的哲学实质在于:以‘如果——则’的蕴涵关系剪裁存在与思维、个别与一般、部分与整体、相对与绝对之间的辩证关系,从而导引出‘真际’‘理’‘道体’‘气’等一系列形上学的观念,力图证明新理学的形上学能够成立。”由于冯友兰坚持以西方逻辑学解说和贯通中国,“他采用的逻辑分析方法,实则是一种知性的思维方法。”由此认为,“所谓‘负的方法’就是中国哲学中常常采用的直觉主义的方法……许多中国哲学家没有从正的方法讲形上学,但不等于他们没有自己的形上学,也不等于他们不关心形上学,只是他们不喜欢从‘主客二分’的视角出发,去讲那种知识形态的形上学。他们采取主客不分的哲学思考方式,把形上学看成主客同一的基础,而不视为主体认知的对象或客体。”然则,“道家和儒家都不主张从正面讲形上学”,是因为“按照中国哲学家的看法,主体亦在形上学的范围之中,因而无法把形上学对象化。从这个意义上说,人实在不能把形上学当成言说的对象,只能当成直觉或体验的对象,故而形上学不能讲。”【注:宋志明,梅良勇.冯友兰评传[M].中国青年出版社,2016, 140-142.】

对象I(主观,客观)如何向对象II(主体,客体)转化是冯友兰一生求索却总也无法解决的学术难题。这其实不是学术难题,而是历史道路难题——历史唯物主义的中西分殊的认识论难题。如果存在“仇必仇到底”,则“仇必和而解”是假命题;而若“仇必和而解”为真,则“仇必仇到底”是假命题。这是真假命题之战,亦是大前提之争。所谓“极高明而道中庸”是中华辩证法,而冯友兰用在此处,是同样当作了哲学认识论,而欲否决哲学路线的斗争原则(仇必仇到底),转而支持它的对立面——统一原则(仇必和而解)。从形式逻辑出发,使冯友兰宁可相信统一路线而摒弃斗争路线,所谓:“中道亦即是庸道。程子说:‘庸道,天下之定理。’定理者,即一定不可移之理也。所谓公式公律等,都是一定不可移之理,都是定理。康德说:凡是道德的行为,都是可以成为公律的行为。例如‘己所不欲,勿施于人’的行为,是可以成为公律的。若果社会上各个人都如此行,则社会上自然没有冲突。”【注:冯友兰.三松堂全集.第4卷[M].河南人民出版社,2000, 394.】

由于秉持形而上学的“理在先”,冯友兰先生固执地认为:“客观辩证法的两个对立面矛盾统一的局面,就是一个‘和’。两个对立面矛盾斗争,当然不是‘同’,而是‘异’;但却同处于一个统一体中,这又是‘和’。”然则,“‘仇必和而解’是客观的辩证法。”【注:冯友兰.三松堂全集.第10卷[M].河南人民出版社,2000, 657.】

冯友兰认为他的中国哲学思想史研究是用清晰的欧洲思维逻辑来阐明中国对象的,依据这个路径,导致他以一般和特殊的逻辑学诠释共相和殊相的相互关系。亦即,“这里所讨论的,正是一般和特殊的关系问题……关于一般和特殊的关系的正确的说法,是一般寓于特殊之中;寓于特殊之中的一般,就是这一类特殊的义理之性。实际上,没有不寓于特殊之中的一般,也没有不在气禀之中的义理之性。”【注:冯友兰.三松堂全集.第10卷[M].河南人民出版社,2000, 629.】

继而,“冯友兰主张共相先个体而‘潜存’,认为未有飞机已有飞机之理。金岳霖对于这个问题作了进一步的分析,指出:共相是现实的,现实必然个体化,而共相又不是一个一个的个体。一个一个的个体是殊相,殊相必然在时间空间中占有一定的位置。共相不是殊相,不在时间空间中占有一定的位置,它超越殊相和时空。”【注:冯友兰.三松堂全集.第4卷[M].河南人民出版社,2000, 204.】

由于冯友兰的“共相”脱离道路和共同体并且刻意使之抽象化,“这种‘共相先于殊相’的看法,也是一种客观唯心主义学说。”【注:宋志明,梅良勇.冯友兰评传[M].中国青年出版社,2016, 128.】

所谓从“我们要西洋化”到“我们要近代化或现代化”:“这并不是专是名词上改变,这表示近来人的一种见解上的改变。这表示,一般人渐已觉得以前所谓西洋文化之所以是优越的,并不是因为它是西洋的,而是因为它是近代的或现代的……照此方向以改变我们的文化,则此改变是全盘的。因为照此方向以改变我们的文化,即是将我们的文化自一类转入另一类。就此一类说,此改变是完全的、彻底的,所以亦是全盘的。”“所以中国虽自一种文化变为另一种文化,而仍不失其为中国,仍是行中国先圣之道。康有为之说,其一半为我们所不以为然,但其一半却是我们所赞同者。”【注:冯友兰.三松堂全集.第4卷[M].河南人民出版社,2000, 205-207.】

“‘新理学’作为一个哲学体系,其根本的失误,在于没有分别清楚‘有’与‘存在’的区别。冯友兰一方面赞成金岳霖的提法,说理是不存在而有;一方面又随同当时西方的新实在论的说法,承认‘有’也是一种存在。”唯名论以“共相”为空名,概念论则以之为一个概念,追随新实在论者,“冯友兰赞成‘不存在而有’的提法,另一方面也用所谓‘潜存’的说法,这就是认为共相是‘不存在而有’,同时又承认‘有’也是一种存在。这是新理学的一个大矛盾。”【注:冯友兰.三松堂全集.第10卷[M].河南人民出版社,2000, 632.】

关于毛泽东的《矛盾论》,冯友兰先生谈到:“其中接触到两个真正的哲学问题:其一是两个对立面的统一和斗争的问题,其二是一般与特殊、共相和殊相的关系的问题。”【注:冯友兰.三松堂全集.第10卷[M].河南人民出版社,2000, 594.】

这里说明了“客观辩证法”的过程转化意义:“客观的辩证法有两个主要范畴:一个是统一,一个斗争。马克思主义的辩证法思想认为,矛盾斗争是绝对的,无条件的;统一是相对的,有条件的。这是把矛盾斗争放在第一位。”同时,“客观的辩证法只有一个,但人们对于客观辩证法的认识,可以因条件的不同而有差别……中国古典哲学没有这样说,而是把统一放在第一位。”即是说,“一个统一体的对立面,必须先是一个统一体,然后才成为两个对立面。”不过,“这个‘先’是逻辑上的先,不是时间上的先。用逻辑的话说,一个统一体的两个对立面,含蕴它们的统一性,而不含蕴它们的斗争性。”冯友兰最后强调:“显而易见,‘仇必和而解’的思想,是要维持两个对立面所处的那个统一体。”“理论上的这点差别,在实践上有重大的意义。”【注:冯友兰.三松堂全集.第10卷[M].河南人民出版社,2000, 654-655.】

冯友兰先生运用自己的理解,这导致他认为,“毛泽东把马克思主义的普遍真理和中国革命实践相结合,这就是把一般和特殊相结合,以此领导中国革命走向胜利。”由此生出“《矛盾论》的两个要点”:(1)“对于一般和特殊的问题,毛泽东归结为一般寓于特殊之中。一个‘寓’字,准确地说明了一般和特殊、共相和殊相既有区别、又有联结的情况。这个提法,中国传统哲学称为‘理在事中’。”(2)“对于两个对立面统一斗争的问题,毛泽东归结为:‘新陈代谢、除旧布新或推陈出新’。”【注:冯友兰.三松堂全集.第10卷[M].河南人民出版社,2000, 597.】

通过以上处置,冯友兰在认识上借由“矛盾论”将共相、殊相问题进一步引导到“正——反——合”的探究路径,——这表示其走出形式逻辑的一个历史分析的努力。依照冯友兰的理路,“仇必和而解”依旧可以是前提规定,不过在这里,是作为否定对象的“肯定(前提)”。否定发展环节当然是“仇必仇到底”,这是哲学路线的斗争原则对共同体的主体进化原则的“逻辑否定”,也是基于知识生产原则的对象II之于对象I(统一原则)的工作置换。合的逻辑关系问题的真实道路景象是“历史转化运动”:对象I-研究对象-对象II(现代意义的“极高明”“道中庸”),——哲学认识论斗争路线I向路线II转化的认识图景(马克思主义知识论)正是由该种历史运动所主持的规定。可见,统一“斗争原则”和“统一原则”的不是别的,正是矛盾(生成)运动的“转化原则”;由主体启动知识决定了“阶级论”规定对“主体论-知识论”思想有机构成的知识链条的工作嵌入关系。肯定是矛盾统一体的确立,否定才是对统一体的破坏和瓦解,否定之否定则是重建新的统一体。然则,释谜之路沿着以下路径进行:主体论的对象I(客观,主观)——研究对象(主体论与知识论的中介:蕴涵阶级史观的知识客体)——知识论的对象II(客体,主体)。

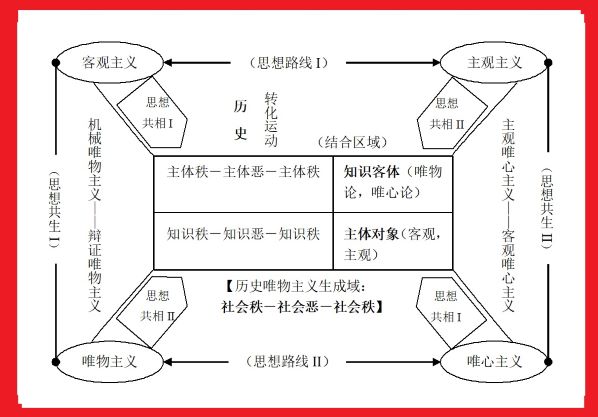

原理具写于下图。

图1 中国思想史的定性与读法

图1展示了“对象I-研究对象-对象II”路径下哲学认识论之“仇必和而解”(思想路线I)与“仇必仇到底”(思想路线II)的运动转化及思想共构。这个总构图以简洁的线条勾勒出思想路线斗争的发生机理及其作用机制。客观生主观、主观克客观,言主体观(或曰“生产方式的主体表达”)的必然性矛盾规定,于是,主体的斗争哲学必然定格为在客观主义与主观主义之间形成的思想路线斗争;客体生主体、主体克客体,言知识观(或曰“生产方式的知识表达”)在构成上的必然性矛盾规定,于是,知识的斗争哲学又必然定格为唯物主义与唯心主义之间的思想路线斗争。“就张载当时说,它是要维持中国封建社会那个统一体。”【注:冯友兰.三松堂全集.第10卷[M].河南人民出版社,2000, 654-655.】

诚如冯友兰提示,客观主义与主观主义的思想路线斗争是历史转化运动之始,天人合一盖求思维、存在同一之命题,此为理一;唯物论与唯心论的知识之辩谓为分殊,由于理气统一谓为“理一分殊”,分殊便是理的知识统治手段。“严复曾批评‘中体西用’造成了‘体用割裂’”,“严复此处是就其作为辩证法的架构规定而论的;换言之,严复欲强调的是中学之辩证法与西学之辩证法的合璧。”但不可否认,中国社会“在‘有象斯有对,对必反其为,有反斯有仇,仇必和而解’的共同体主义论证思路的求索上用功较多”,显然,是有关于“主体社会理论的探索(如‘皇帝制’-‘官僚制’-‘官僚制的瓦解’)”,然则其“作为中华思维学体系和路径的学科求索,就可能免除由于西学术语或论断方面产生的种种抵悟情形所带来的理解上的语义冲突。”【注:许光伟.中国经济学行动议程与方法论命题——中华思维学的进展及其创造性转化[J].武汉科技大学学报(社会科学版),2020(2), 207-216.】

这是“知识改良派”的情形:以主体进化观推动阶级之社会进化,是为思想路线I的斗争产物。“思想路线I→思想路线II”意味着思想共相对思想共生之转化,而有了独立化的革命知识生产。“主体-社会”→“主体-客体”→“主体-阶级”→“主体-知识”,于是这里,一旦引入主观史对客观史的转化运动的“反映论”,唯物论与唯心论之间乃至客观与主观之间的摇摆型的思想切换现象即立刻被根除。一系列的转化运动构成母子-体用的两重路径和结构,由阶级史观的客观工具(思想有机构成I和思想有机构成II)的工作联合关系予以统一。马克思主义知识规定定格于“两重转化”历史成长区间之内,作为转化运动结合产物的历史思想形式。