风流案后的贪腐案,理学家外作为政治家的朱熹

西历1182年,在中国是为宋孝宗淳熙九年,金世宗大定二十二年。

当日南北讲和,已近二十年,孝宗、世宗又皆清明之君,得为君之道,乃孜孜求治,与民休息,故上下相安,家给人足,于是南有“乾淳之治”,北有“大定之治”。

这一年,53岁的朱熹,正式出任提举浙东常平盐茶公事,专事浙东赈灾。

然而,恰是这场浙东之行,引发了一场轩然大波。

时到如今,却只剩下两男一女争风吃醋的茶资笑谈,多数人浑然不知,这本是一场关系国本民生的反腐大案。而正是这场风流案背后的反腐案,在一路飙升到上层建筑和意识形态层面后,最终让南宋政权的统治基础,几乎为之摇晃。

01 市聚萧条极,村墟冻馁稠

由于两浙路地区地处东部沿海,属于亚热带季风气候,降雨量分布不均匀,容易降水量失衡,极易出现极旱或极涝的状况。

宋孝宗像,故宫南熏殿旧藏《宋代帝后像》之一

人为原因,也是导致白然灾害发生的一个重要因素。南渡以来,这里又成为外来移民的重要基地,大量外来人口造成人地矛盾日益突出,生态环境随之恶化,而小冰河期偏于干冷的恶劣气候,更使灾害为之加剧。

孝宗即位以来,浙东一路七州灾害频仍,在本朝境内,亦堪称灾害最为严重,持续时间较长。

据《宋史》等相关史料的不完全统计:水灾90次,旱灾81次,蝗灾24次,地震8次,疾疫14次,风灾、雹灾和霜灾26次。

这样算来,几乎无年无灾。灾害的侵袭不仅破坏了自然环境,也严重影响到了人民生活,更让该地区的社会发展为之受阻,最终形成恶性循环。

特别是咸淳年间(1265~1274),各种灾害相继袭扰了浙东地区,以至于民情嗷嗷,日甚一日,不但一般百姓吃不上饭,即便地主官宦人家也有因此破产,甚至沦为乞丐者。为了生存,卖田拆屋,砍伐桑柘,甚至典妻卖子,无所不至,为了一口吃的,饥民哪里还敢计较价钱是否太过低贱,只要能卖得出去,就是不幸中的大幸了。粮食早就吃完了,鱼虾螺蚌也久已竭泽,野菜草根取掘又尽,饥民们只好离开居住地,扶老携幼,号呼宛转,四处讨生活。整个浙东地区,成群的难民,几乎随处可见。饿死的不说了,大灾之后有大疫,死绝户的家庭更不在话下。

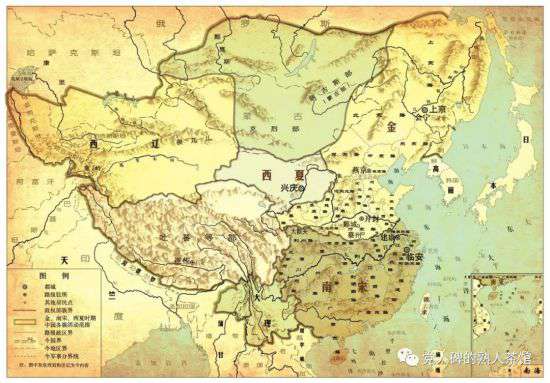

宋金南北对峙形势

昔日的江南鱼米之乡,几乎成了阿鼻地狱。而更为可怕的还是作为朝廷的粮仓,这场灾荒难保不动摇国本,倘若流民生变,啸聚成乱,纵然金兵不南下,也势必会对近在咫尺的行在(今浙江杭州),构成腹心大患。

02 民望甚饥渴,公行胡滞留

有道是:疾风知劲草,板荡识诚臣。

如此大灾大疫,朝野上下,君臣乡贤,几乎不约而同都想到了一个人,这就是朱熹。在大家看来,此人虽不通世情,但在救荒方面,却堪称专家。

特别是由其首创的社仓制度,得到孝宗的肯定而推行诸路,并成为一项用于防灾备荒的国家制度。

但做官这事儿,在朱熹看来实属无趣。考其一生,做过五任地方官,计七年一个月,在朝仅四十天,而前后辞官却达五十多次。

虽然,朱熹一生的多半时间,都用来致力于著述和讲学,但论他的本心,却未必如自己所谓的那般“放得下”。其实,对朱熹来说,这是一种难于忍受的痛苦。这位正直的官员,他毕生精神之所寄,在于按照往圣先贤的训示,以全部的精力为国尽忠和为公众服务,但现实却一次次把他的理想击得粉碎。

朱熹画像,明代画家郭诩所绘《文公先生像》

作为坚决的主战派,朱熹不能容忍任何对金人的妥协政策,因为那是掳走徽钦二帝不共戴天之仇。对于太上皇,他早已彻底失望;对于孝宗,隆兴和议则让他失望和寒心。而现实层面中,那些下层官僚的贪污腐化、敲诈勒索、漠然于民,更使他感到气愤和灰心。

03 出山今几时,忽忽岁再秋

淳熙六年(1178),在宰相史浩的多次荐举和邀请下,朱熹赴任江南东路知南康军(今江西星子)。

当时南康恰逢南渡以来最严重的饥荒,持续的干旱导致粮食减产捌玖成,流民外涌,人心晃动。于公于私,为国为民,朱熹只得勉力从政,以拯一方之民。

朝廷对此倒也通情达理,但周边地区的长官们,却未必有皇帝宰执那样的雅量。毕竟基于地方保护主义的小算盘,本就是官僚阶层的本性使然,多一事不如少一事,真出了事谁承担事?

尽管已有圣旨多次警告周边地区,不得阻碍灾区外购赈济粮,但仍有人小算盘打得劈啪响,甚至不惜进入南康军管内展开阻拦江面交通,以封锁粮食航运的暴行。特别是朱熹的顶头上司,时任知隆兴(今江西南昌)府兼江西路经略安抚使的张子颜,就是禁止南康外购粮食政策的通盘指挥者。

朱熹遭遇遏籴时,曾请求张子颜给予解除。并多次陈明利害,甚至低头服软说违心话,希望这位本路长官能怜悯灾情严重,放南康百姓一条生路。然而,张子颜不予回应也就罢了,非但不解除封锁,还变本加厉,以至南康以较高的收购价格也难让客贩越雷池一步。忍无可忍的朱熹只好向御史台告发张子颜,但后者作为张俊的第三子,不但官运亨通,深得两朝皇帝宠信,更靠姻亲戚友、门生故吏的纽带,结成一张上下交错、官官相护的大网,这岂是朱熹能撼动了的?

宋人刘松年《中兴四将图》(局部)里的张俊(红袍者)

张俊在南宋官史中位列“中兴四将(张俊、韩世忠、岳飞、刘光世)”之首,作为赵构、秦桧君相降金政策和杀害岳飞,在军内最重要的有效抓手,现在杭州岳坟前跪着的铁铸四奸人像中,就有他一个位置(各地岳庙也常年为张俊留有跪座)。生前位极人臣,官拜枢密使,遥领静江、宁武、静海军节度使,封清河郡王。赵构曾带着秦桧“驾幸”张俊家吃过饭,留下来一份超豪华的菜单,还当场加封其侄龙神卫四厢都指挥使、清海军承宣使、添差两浙西路马步军副都总管张子盖为德安军节度使,其余子弟十三人具升官进职。

别人不说,朱熹本人,还有他的好友陆游、尤袤、杨万里、辛弃疾,都跟张子颜的侄孙张镃过往深厚。张镃作为张俊的嫡长曾孙,刘光世的外孙,不但才华过人,而且善于做官,文学造诣很高,此时正出任婺州(金浙江金华)通判。相信也正是因为这层关系,朱熹和张子颜才不至于最终撕破脸面。也许张镃还亲自出面,不忘指点老友做做“围城打援”的工作。朱熹一看举报信石沉大海,便给本路转运副使钱佃、江东路安抚使陈俊卿等人一一去信,恳请协助施压和怀柔张子颜。

所谓不看僧面看佛面,经过多方奔走,张子颜最终解除了“遏籴”。但这次朱夫子显然学乖了,对外声称,这完全源自张子颜本人,出于宽仁爱民,不计前嫌的友善决定。

杭州岳庙岳坟前的张俊铁铸跪像(右)

也许,张子颜的转变来得太过突然,以至朱熹还没做好准备,以为天下人还是讲理的多。殊不知,一张更大的关系网就在前面等着他来撞,形形色色的人都将跳出来,露出自己的本来面目。而朱熹需要付出的代价,并不止于他视若敝履的仕途,还有其一生珍视的名节和尊严。

最终,南康的这场大灾荒,至淳熙十一年(1184)闰三月,随着二麦的日渐成熟而结束。

04 笔端雷动奸豪息,政声报最惟清白

南康的成功赈灾,使朱熹声名大振。他不再被人视为空谈道德的学者和教育家,而被认为是一位极富进取心和实干精神的循吏好官。特别是在荒政方面,既有理论,更有实践,俨然是本朝第一专家。

恰在此时,一场更大的灾荒席卷了整个浙东地区,宰相王淮举荐朱熹为提举两浙东路常平茶盐公事。

朱熹的这个新职务,不但分管相当于今天一省,那时一路的全面经济工作,还肩负代表朝廷督励辖区事务,考察州县官吏的特殊使命。

年过五旬的朱熹,以年轻人般的热情,轻车简从,不带大队人马,只有必要而简单的随行人员,俨然一乡间老学究模样,就直奔浙东而去。沿途,不事先通知,不预设路线,不安排陪同,不迎来送往,更不接受馈赠礼品,不在馆舍吃饭喝酒,但却深入民户,田头调查,体验民情,掌握民意。吃不好饭也就罢了,有时候甚至劳累一天,晚上也顾不得休息,还要率先垂范,领着僚属整理调研材料,撰写调研报告。

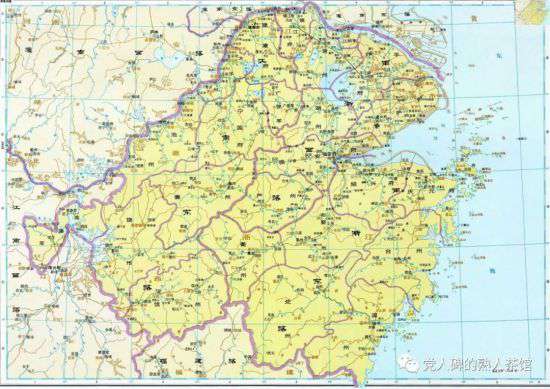

南宋时期的两浙西路、两浙东路和江南东路

朱熹所到之处,在掌握了第一手材料后,根据灾害具体情况,果断地采取了一系列切实可行的救灾措施,概而言之,一路聚粟赈粜,蠲减税赋,救济灾民;一路禁止苛扰,惩贪抑强,为民除蠹。

孰料正是这大大力惩贪,让朱熹的浙东赈灾半途而废,不但惹恼一朝权贵,更引来千古骂名。