历史上腥风血雨的两次接班人之争

1

一个王朝要长治久安,必须解决两个问题,首先是太祖高皇帝一统四海建立基业,其次是选择接班人保证“第二代”平稳过渡,形成历史惯性。

这道题,秦始皇没做好,刘邦也没有做好。

做了汉王以后,刘邦便立刘盈为太子,有了法理上的接班人。但是随着时间的推移,刘邦越来越觉得,太子刘盈懦弱无刚,和自己一点都不像,反而是三子刘如意英武果敢,是个接班人的好苗子。

“孝惠为人仁弱,高祖以为不类我,常欲废太子,立戚姬子如意,如意类我。”

虽然汉朝的丰沛功臣们不同意换太子,但刘邦还是做了一些安排,给将来的废立做准备。

公元前200年,刘邦刚从“白登之围”中脱困,匈奴便来攻代国,代王刘喜逃回洛阳,被降封为合阳侯,刘如意被封为代王。公元前198年,赵王张敖被降为宣平侯,代王刘如意徙封为赵王。

那时刘如意刚满十岁,没有到代、赵封国,常年留在长安陪伴刘邦身边。为了管理这块“天下劲兵处”,刘邦任命御史大夫周昌为赵相,阳夏侯陈豨“监赵代边兵。”

刘邦的意思很明显,留在长安的刘如意不离开权力中心,周昌做为刘如意的臣属,负责赵国的行政事务,陈豨为国戍边的同时,能为刘如意掌握一支精锐兵马。

陈豨不属于丰沛功臣,楚汉战争中立下战功,成为刘邦的亲信将领,镇守赵代前才封为列侯。可以说,陈豨是汉朝开国功臣中的后起之秀,和丰沛故旧们没有任何联系。

从某种意义上来说,刘邦选刘如意做接班人,除了所谓的“类己”以外,未尝不是察觉到丰沛功臣们尾大不掉,想用刘如意和韩信、陈豨等后起功臣组成新的利益集团,和丰沛功臣们互相制衡。

至于关东地方,《史记·高祖本纪》里记载:“十年十月,淮南王黥布、梁王彭越、燕王卢绾、荆王刘贾、楚王刘交、齐王刘肥、长沙王吴芮皆来朝长乐宫。春夏无事。”

除了长沙王吴芮是打酱油的,其他异姓王和同姓王各一半。

如果刘邦的布局能够成功,那么长安的刘如意和后起功臣,足以制衡丰沛功臣,关东的同姓王可以制衡异姓王,在互相制衡之下,汉初的政治格局就稳了。

然而,公元前197年的陈豨叛乱,导致刘邦的计划彻底崩盘。

因为陈豨非常仰慕魏信陵君,镇守赵代之后,便效仿信陵君招纳门客,而且陈豨不严格约束门客,他们借陈豨的权势做出很多不法的事。赵相周昌向刘邦告状,刘邦命人追查,陈豨害怕身死族灭,直接起兵造反。

陈豨造反,起码造成三个严重的后果。

首先,陈豨和赵代精锐兵马是刘邦给刘如意准备的,现在成了叛军,那就是必须剿灭的对象,不可能再做刘如意的臂膀。

其次,汉初的异姓诸侯王纷纷落马。

陈豨造反前和韩信联系过,于是在刘邦北上平叛的时候,吕后和萧何联手,在长乐公钟室处死韩信,并夷三族。

刘邦平叛时曾向梁王彭越征兵,彭越没有去,只派了一支兵马过去,刘邦大怒,命令彭越亲自来做一次述职报告,结果被废为庶人。随后,吕后派人诬告彭越谋反,刘邦夷彭越三族。

淮南王英布看到韩信、彭越都死了,感觉屠刀已经向他砍过来,为了自保也起兵造反,刘邦不得不亲自平叛,还在战场上中了一箭,直接减少了几年的寿命。

而燕王卢绾配合刘邦平定陈豨的时候,阴差阳错的和匈奴勾结在一起,导致两个穿开裆裤的发小分道扬镳,燕王卢绾最终死在匈奴。

可以说,汉初的异姓诸侯王们原本不用死,刘邦也没准备废除他们,尤其是韩信,自从降为淮阴侯以后,韩信就脱离异姓诸侯王的身份,重新回归汉朝的功臣行列,刘邦是想保韩信的。

结果,陈豨的造反行动,把四个异姓诸侯王都卷进去,刘邦也只能无奈的说一句:“韩信不保了。”

听闻韩信死了,刘邦“且喜且怜之”,喜的是功高盖世的韩信再也没有威胁了,怜的是韩信做为刘邦接班计划的一部分,再也不能起作用了。

最后,太子刘盈的地位彻底巩固。

刘邦征讨英布前,任命张良为太子少傅,和太子太傅叔孙通一起留在长安辅佐刘盈,而张良建议刘邦,授予太子刘盈“监关中兵”的权力,刘邦同意了。等刘邦出发以后,张良直接征发陇西、巴蜀、北地的三万精锐,做为刘盈的护卫。

这意味着,太子刘盈有了直属武装力量,地位很难动摇。

这三个严重的后果,对汉朝影响是巨大的。

赵王刘如意没有了基本盘,便失去接班的可能,后起功臣没有拥护的对象,也不可能做为一支独立的政治力量,只能依附于丰沛功臣。

异姓诸侯王和后起功臣纷纷陨落,新册封的代王刘恒、梁王刘恢、淮阳王刘友、淮南王刘长、吴王刘濞、燕王刘建都很年幼,意味着丰沛功臣们再没有制衡。而丰沛功臣们一家独大,便只会支持渊源极深的太子刘盈。

也就是说,刘邦留下的汉朝江山,只能寄托在吕后、刘盈这对孤儿寡母身上。

在一个王朝的初期,这是很危险的。

公元前195年,刘邦放弃改立刘如意的念头,“上知群臣心皆不附赵王,乃止不立”,对于戚夫人和刘如意的前途,刘邦很无奈:

“我死之后,你们怎么办,只有天知道。”

而刘邦和吕后商议以后的丞相人选,基本上肯定了刘盈的接班人地位,以及吕后的监护人身份,那一刻,可能刘邦有一句话没有说出口:“你们孤儿寡母,能守住这份家业吗?”

但刘邦已经没有其他选择了,深深体会到了“鼓角灯前老泪多”的感觉。

2

刘邦驾崩后,年仅16岁的刘盈继位,由于年纪小,刘盈根本没有治国能力,汉朝的大小事务都由监护人吕后决定。

吕后的压力很大,她知道孤儿寡母是在走钢丝,不能出任何差错,唯一的办法是团结一切可以团结的力量,赢得二十年的时间。

等刘盈成年,逐渐培养处理军政事务的能力,等丰沛功臣们老死,等关东的同姓诸侯王长大,汉朝才能真正完成权力交接,吕后才能退出历史舞台。

所以刘邦驾崩之后的七年时间,汉朝几乎波澜不惊,《资治通鉴》只用十页就写完了,其中值得重点记录的只有两件事——

其一是吕后毒杀刘如意,把戚夫人做成人彘。

这件事是刘邦年间接班人之争的延续,虐杀戚夫人的目的是报吕后的私仇,毒杀刘如意是清除刘盈的潜在竞争对手,没什么可说的,历朝历代都这样,不论谁成功接班都要斩草除根。

其二是吕后准备毒杀齐王刘肥,被刘盈给拦下了,齐王把城阳郡献给鲁元公主做汤沐邑,才得到吕后的欢心,平安回到齐国。

吕后毒杀刘肥很容易理解。

关东的同姓诸侯王,要么是刘邦晚年生的幼子,要么是支脉疏远的旁系小宗,不可能对刘盈的地位构成威胁,唯独刘肥是刘邦早年生的儿子,论亲疏、论实力都在关东诸侯王里一枝独秀。

吕后想杀刘肥的目的,和毒杀刘如意是一样的。

而刘肥给鲁元公主献汤沐邑,意思也很清楚,既然现在的核心问题是跟谁走,那我就表态了,以后您吕后就是我刘肥的亲妈,我坚决跟您走,齐国坚决拥护皇帝刘盈的地位。

所以看到刘肥的表态,吕后便放下戒心,把齐国纳入统战的范围。

除此之外,刘盈在位期间,再没有大事发生,吕后准备慢慢的等待时间过去。

然而,人算不如天算。

自从刘盈看到“人彘”戚夫人之后,便大受刺激,哭着和吕后说“臣为太后子,终不能治天下”,从此沉溺酒色,不到七年就掏空身体,驾崩于未央宫,留下几个幼子。

好了,现在问题出现了。

当初刘邦要传位给刘如意,你们非要争,好,江山留给你们孤儿寡母了。现在刘盈追随刘邦去了,孤儿寡母变成孤孙寡奶,你吕后该怎么办?

如果守不住汉朝的江山,将来何面目见高皇帝于地下?

如果护不住刘盈的幼子,导致改朝换代或者世系转移,将来见到刘盈,该怎么说?

而且刘盈是吕后唯一的儿子,刘盈就是吕后掌权的合法性所在,刘盈不在了,吕后的后代能不能继续做皇帝,吕后能不能继续掌权乃至安度晚年,都是未知数。

想到这些问题,吕后的压力就特别大,在刘盈的葬礼上,吕后一滴眼泪都流不出来。

张良的儿子、第二代留侯张辟疆发现了问题,建议左丞相陈平:“君今请拜吕台、吕产、吕禄为将,将兵居南北军,及诸吕皆入宫,居中用事,如此则太后心安,君等幸得脱祸矣。”

陈平一想:“有道理”,便向吕后提出建议。

这个建议其实有两层意思。

功臣们愿意让出南北军的军权,意味着他们向吕后纳上投名状,以后继续拥护吕后和刘盈幼子,请吕后放心。而吕氏族人统领南北军,意味着吕后的权力扩张,自己和孙子的安全得到保证。

所以吕后松了一口气,放声大哭,一肚子的委屈心酸都在哭声里了。

3

刘盈做皇帝的时候,吕后可以在幕后决定军政事务,现在皇位上是更年幼的汉少帝刘恭,连正常行动能力都没有,那么吕后就必须走到朝堂,临朝称制,成为没有举行登基仪式的代理皇帝。

要临朝称制,吕后就不能只满足于南北军的军权。汉少帝的年纪太小,吕后没有太多的时间等待他成长。

这两件事,决定了吕后必须梳理朝堂人事,并对关东诸侯国重新布局。

于是,吕后提出封吕氏族人为诸侯王的意见,右丞相王陵不同意,被吕后调任太傅,剥夺了相权。左丞相陈平举手同意吕后的意见,再次纳上投名状,升迁为右丞相。左丞相职位,吕后交给沛县时的老相好审食其。

上党太守任敖,在沛县时就和吕后关系不错,此时被提拔为御史大夫。

就这样,汉朝的行政权和监察权,都落到吕后的亲信之手,再加上一向沉默寡言的太尉周勃,吕后刚临朝称制,便梳理了朝堂人事关系,真正拿到了一言九鼎的最高决策权。

然后就是在关东地区封诸侯王。

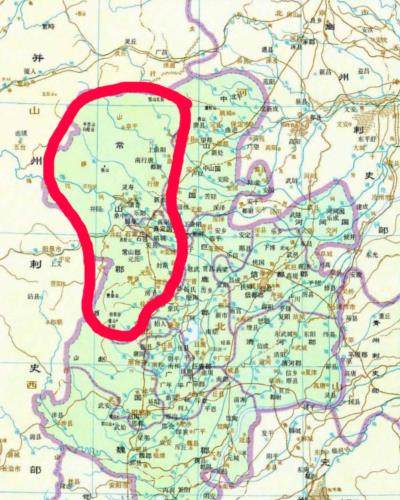

吕后分封诸侯王虽然眼花缭乱,但其实有一条主线脉络,那就是新封到关东的诸侯王,都是和吕后血缘关系最亲近的,而且以山川形胜、水陆要冲的地方为封国。

公元前187年4月,封汉惠帝刘盈之子刘疆为淮阳王、刘不疑为恒山王、刘山为襄城侯、刘朝为轵侯、刘武为壶关侯。

封鲁元公主之子张偃为鲁王。

封吕台为吕王,封国济南郡。

这样一来,淮阳国可以监控吴楚,恒山国可以监控燕赵,吕国监控齐国和燕赵,鲁国监控齐国和吴楚,虽然这些诸侯王都没有就藩,但封国一旦建立起来,本质上就成了吕后势力的延申。

尤其是淮阳国和恒山国,不论发生什么事,吕后始终没有放弃这两个地方——

公元前186年,恒山王刘不疑薨逝,封襄城侯刘山为恒山王,改名刘义。公元前184年,吕后废汉少帝刘恭改立刘义,然后封轵侯刘朝为恒山王。

公元前183年,淮阳王刘疆薨逝,封壶关侯刘武为淮阳王。

从这里就能看出吕后的布局,既然和吕后没有血缘关系的诸侯王都封了大国,那吕后的亲孙子、刘盈的亲儿子就钉在恒山和淮阳,起到监控的作用,如果大国诸侯王造反,通过恒山和淮阳,汉军也有地缘优势。

淮阳国和吕国

恒山国

可以说,直到临朝称制很多年后,吕后还是没有撕破脸,也没有血腥屠戮刘姓诸侯王。

吕后要的无非是一种优势,即吕氏外戚和亲信功臣执掌长安朝堂,刘盈亲子和吕后外孙、侄子的封国制衡刘姓远宗大国。

而为了团结这些远宗大国诸侯王,吕后都给他们安排了吕氏女子,希望他们生下兼有刘、吕血统的继承人,成为吕后整体布局的一环。

按照吕后的想法,随着时间的推移,刘氏诸侯王、吕氏外戚、丰沛功臣能结成稳定的利益共同体,刘邦留下的汉朝江山就稳固了,吕后和刘盈的后代也不会遭到清算。

处在吕后的位置上,这个计划很好。但在一些刘姓大国诸侯王看来,吕后的计划很不好,死活不愿意和吕后团结合作。

例如已经徙封为赵王的刘友,不喜欢吕氏女子,甚至在背后诋毁吕后。既然赵王刘友不配合,为了稳步推进“刘吕一体”的布局,吕后只能废除刘友,改封梁王刘恢为赵王,吕王吕产为梁王。

这次改封,一方面是由吕氏外戚亲自统领梁国这个中原核心地区,另一方面也是对刘恢寄予厚望。

然而,赵王刘恢和吕氏王后的关系也不好,表面工作都不愿意做,所以在公元前181年,吕后废除刘恢,改立侄子吕禄为赵王。同年燕王刘建薨逝,留下一个没有吕氏血统的儿子,吕后只能毒杀刘建的儿子,改立吕通为燕王。

满打满算,吕后就杀了三个刘氏诸侯王,立了三个吕氏诸侯王,这三个吕氏诸侯王还不去封国,一直留在长安辅佐吕后。

那为什么一定要立吕氏诸侯王呢?

因为在那个医学不发达的年代,孩子夭折率很高,到公元前181年的时候,刘盈在世的儿子只有四个——刘义做皇帝、刘朝做恒山王、刘武做淮阳王,他们三个是不能动的。还剩一个刘太,刚满十岁,封了济川王凑数。

也就是说,刘盈的亲儿子、吕后的亲孙子不够用了,才封了吕氏诸侯王。

而那些向吕后表忠心、愿意服从“刘吕一体”大局的诸侯王,什么事都没有。

例如代王刘恒生活的很滋润,营陵侯刘泽是吕须和樊哙的女婿、吕后的外甥女婿,被封为琅玡王。齐王刘肥之子刘章被封为朱虚侯,娶吕禄之女为妻,吕后命他负责宫廷宿卫,当着吕后的面杀吕家人都没事。

归根到底,杀和立都是吕后为政治布局服务的,并不是神经病似的乱杀人。

4

在吕后的“刘吕一体”布局中,最需要的依然是时间,而在最后时刻到来之前,最需要的是吕后做为核心人物,亲自操持“刘吕一体”的大盘子。

但是很不幸,吕后没能等到亲孙子们长大成年,于公元前180年驾崩。

驾崩前,吕后也为身后事做了安排。她任命赵王吕禄为上将军,兼领北军,梁王吕产为相国,兼领南军。这样一来,吕禄和吕产不仅掌握了长安禁军,还分掌汉朝的军政大权。

就这,吕后还觉得不放心,叮嘱道:“我即崩,帝年少,大臣恐为变。必据兵卫宫,慎毋送丧,为人所制。”

吕后的担心是有道理的。

长安的丰沛功臣们,都是追随刘邦打天下出身的,不知在死人堆里滚过多少次。秦末大乱世他们见过,进入咸阳灭秦他们参与过,和项羽作战他们经历过,汉朝的平叛战争和治国安民,更是他们一手执行的。

从沛县起兵开始算起,他们的工龄已经三十年了,对政局中的任何风吹草动都非常敏感。

而表面上掌握军政大权的吕氏外戚,都是靠着吕后提拔崛起的后生晚辈,镇守关东的诸侯王,虽然已经掌握巨大的实力,但年纪最大的也不过二十来岁。

这些刘、吕晚辈能不能斗过丰沛功臣们,吕后抱有怀疑的态度。

所以吕后遗言的意思是,按照既定方针办,不要折腾,慢慢来。

站在吕后的角度来看,她的话是正确的。

但吕后万万没想到,她担忧的是“大臣恐为变”,事实上最先发难的,却是她视为亲信并寄予厚望的齐国刘姓宗室。

公元前180年,吕后刚去世不久,娶了赵王吕禄之女的朱虚侯刘章,便通知哥哥齐王刘襄起兵进长安,自己和弟弟东牟侯刘兴居做内应,“以诛诸吕,立齐王为帝。”

按照《资治通鉴》和《史记》的说法,是刘章和刘兴居发现吕产、吕禄要篡权夺位,这才通知齐王刘襄起兵,保卫汉室江山。

这种说法可能是对的,但我觉得,更大的可能是吕后驾崩了,刘章和刘兴居发现长安出现权力真空,以及丰沛功臣和吕氏外戚的巨大矛盾,便和哥哥刘襄串联起来,准备夺取皇位。

一旦夺位成功,齐王刘襄便是汉朝的皇帝,而吕氏的燕、赵、梁国,刘盈系的淮阳国、恒山国,可都是刘章和刘兴居的战利品。

诛杀诸吕,不过是一个借口。

就这样,齐王刘襄“悉发国中兵”,先劫持了吕后封的琅玡王刘泽,夺取琅玡国兵马,随后攻破济南,一路鼓行而西,并传檄关东诸侯王,号召他们共同起兵。

听闻齐王刘襄起兵,吕产和吕禄慌了。

亲自统领大军作战,他们是不行的,要抵御齐王刘襄,他们必须借助丰沛功臣的力量。思来想去,便派颍阴侯灌婴统领汉军东征。

好,这个时候,丰沛功臣们就要做出选择了。

到底是追随势力单薄的吕氏外戚,和地盘大兵力多的刘姓诸侯王作战,还是和刘姓诸侯王统一战线,诛杀蜗居长安的吕氏外戚?

其实这道选择题并不难做。

如果追随吕氏外戚,从法统和道义上来说名不正言不顺,而且要爆发旷日持久的大战,打输了是败军之将,要面临刘姓诸侯王的清算,打赢了依然是功臣将相,要对吕氏外戚俯首称臣。

风险极大,收益极小。

可如果和刘姓诸侯王统一战线,凭借白马之盟的“非刘氏而王天下共击之”条款,丰沛功臣们就站在历史正确的一边。不仅避免了刘姓诸侯王的清算,还能洗白向吕后纳投名状的政治污点,更能剥夺吕氏外戚的权力,独享长安朝廷。

风险极小,收益极大。

在这样的背景下,灌婴刚到荥阳便和刘襄结盟,达成“以待吕氏之变,共诛之”的约定,并要求刘襄在正式行动以前,“还兵西界待约”。

之所以这么做,一方面是和刘姓诸侯王达成统一战线,拥有共同的政治立场,另一方面是灌婴驻兵荥阳,阻止刘襄西进长安,丰沛功臣们可以独享诛杀诸吕的胜利果实。

而就在灌婴和刘襄结盟的时候,长安城里的右丞相陈平、太尉周勃、曲周侯郦商、平阳侯曹窋、襄平侯纪通结盟,通过私下串联、哄骗等手段,夺取北军的军权。

周勃在北军发令:“为吕氏右袒,为刘氏左袒”,这其实是要求北军将士当众表态,就像开会时要求不同意的举手一样。

在这种环境下,谁都会站在政治正确的一边,于是周勃成功统领北军。

朱虚侯刘章见大势不可违,立即和陈平、周勃合作,在丰沛功臣诛杀诸吕的行动中,投下自己的筹码。

结果,朱虚侯刘章在厕所诛杀梁王吕产,随后各路兵马到处捕杀吕氏族人,“无少长皆斩之”,樊哙的老婆吕须也被鞭挞而死。

在沛县的时候,周勃可能和樊哙、吕须经常吃饭喝酒,相谈甚欢,然而在此时,曾经的交情都不算什么了,凡是吕氏族人都必须死。

等处理完长安的事情,丰沛功臣们派朱虚侯刘章出关,告诉齐王刘襄:“诛杀诸吕的事,我们都办完了,你罢兵回齐国吧。”等刘襄罢兵回国,灌婴也撤兵回到长安。

刘襄起了个大早,赶了个晚集,被丰沛功臣们耍了一把,什么都没捞到。

至此,吕后驾崩不到两个月,“刘吕一体”的布局彻底崩盘。

5

既然丰沛功臣们诛杀了吕氏外戚,那么长安的汉少帝刘义,自然也不能留了,否则的话,身怀吕氏血统的汉少帝长大以后,极有可能打着“为高皇后复仇”的旗号,清算这些功臣们,并以此重整皇权。

这个道理,他们非常清楚——

“诸大臣相与阴谋曰,少帝及梁(诛吕氏后封刘太为梁王)、淮阳、恒山王,皆非真孝惠子也,吕后以计诈名他人子,杀其母养后宫,令孝惠子之,立以为后及诸王,以强吕氏。今皆以夷灭诸吕,而所立即长,用事,吾属无遗类矣。”

这些话,前半段都是编的,只是为了给废立行动找理由,后半段才是丰沛功臣们的真心话。

于是他们决定,换个没有吕氏血统的皇帝。

有人说,齐王刘襄不错,诛诸吕的时候有功,可以做皇帝。结果“大臣皆曰”,吕氏外戚差点毁了宗庙社稷,教训太深刻了,齐王刘襄的舅舅驷钧名声不佳,立齐王,可能会重蹈吕氏的覆辙。

所谓“大臣皆曰”,说明他们的意见非常统一,不愿意立齐王刘襄为帝。

为什么呢?

舅舅驷钧的名声不佳,只是表面的理由,真正的原因是,齐王刘襄兵强马壮,又有齐国的原始班底,一旦做了皇帝,肯定要重新清理朝堂的人事,丰沛功臣们就白忙活了。

而且齐王刘襄率先起兵,原本就准备进长安做皇帝,结果被丰沛功臣们截胡,什么都没捞到,心里能没有怨气?现在再把刘襄请回来做皇帝,这不是把头伸过去让刘襄砍么?

所以刘襄在帝位人选中出局,丰沛功臣们最终选了代王刘恒。

原因很简单,代王刘恒向来默默无闻,丰沛功臣们认为他没有威胁,而且刘恒没有参与诛杀诸吕的斗争,历史很清白,完全可以按照丰沛功臣们的意见,重新书写历史。

就这样,公元前180年闰9月,刘恒经过数次试探,终于到了长安,三劝三让之后,登上汉朝皇帝的宝座,随即杀掉吕氏王后和亲子,向丰沛功臣们纳上投名状。

而就在代王刘恒接受劝进的那天,东牟侯刘兴居和汝阴侯夏侯婴,进入皇宫请汉少帝刘义搬家。

坐在出宫的车里,汉少帝问夏侯婴:“欲将我安之乎”,你要把我送到那里去?夏侯婴回答说:“出就舍”,到宫外的房子里住。当天夜晚,汉少帝刘义、梁王刘太、淮阳王刘武、恒山王刘朝死于宫外府邸。

刘盈的后代,一个都没留下。

出宫的路上,夏侯婴肯定知道,等待他们的命运是什么。

那一刻,不知夏侯婴是否想到,25年前在彭城战败后,刘邦为了逃命,数次把刘盈踢下马车,还是他不抛弃不放弃,才保住刘盈的性命。现在又要亲手送刘盈的子嗣出宫赴死,夏侯婴肯定会感慨一声,造化弄人。

不管怎么说吧,吕后执政十五年后,一切风云都落下帷幕,皇位终究回到代王的手中,汉朝也终于稳定下来,即将开启光耀千古的文景盛世。

走到这一步,汉朝经历了两次接班人之争,腥风血雨之下,杀的人头滚滚。

这个过程,既不是刘邦想要的,也不是吕后想要的,但最终的客观结果,却是他们孜孜以求的理想。

到底该如何评价这段历史,尤其是如何评价吕后,相信读懂的人们,会公允而论的。