再说大锅饭、出工不出力与个人积极性发挥

在人民公社之前,老一辈农民多为文盲或半文盲,正是有了人民公社之后,才有了农村中学教学的普及,才使我国农业劳动力的文化素质有一个突破性的提高,从而使新一代农民成为有文化的农民。

在公众号交流时,looker1说:“钟老师写得很好,有两个问题向您请教:一是现在普遍认为,人民公社时期穷的原因之一在于大锅饭抑制了劳动积极性,导致“出工不出力”现象普遍。这也是别人请教您的“如何监督”问题的关键所在。二是公社体制下个体的主观能动性是被压制的,个体很难发挥自身的比较优势。比如一个人擅长脑力劳动不擅长体力劳动,那么他是否有机会选择只从事脑力劳动?脑力劳动的工分如何计算?这涉及到我们在谈论历史,还是在谈论一种关于未来的可能性?请您指教,谢谢。”

在这里,我想就“大锅饭”、“出工不出力”与个人积极性与主观能动性的发挥问题分别说说我的看法。

一,人民公社的“大锅饭”在58年大跃进的时候确实存在过,但1962作了体制调整之后,就不再存在。

“大锅饭”是一个形象说法,而且在人民公社开始时也确实存在过这种现象。但是,在人民公社头三年遭受挫折之后,在1962年进行了“三级所有、队为基础”的体制调整,之后形成了以生产队为基础的、大队、公社分级管理并形成以公社为单位的服务系统的体制。因此,把人民公社的体制叫做“大锅饭”事实上是不恰当的,因为在进行了体制调整之后的、正常发展的人民公社体制,已经不存在“大锅饭”问题。

人民公社是一种制度创新,它是从互助组、合作社到人民公社的逐步发展形成的公有制体制。因此,在没有经验的情况下,在开始时把核算单位直接放在公社这一级,形成了“大锅饭”的现象,从而遭受挫折其实是很正常的事情。好在党和政府及时进行了公社核算体制的调整,把基本的核算单位调整到了生产队。

“大锅饭”的引伸涵义是指那种干多干少一个样、干好干坏一个样的平均主义分配导致了劳动状态的缺乏效率的状态。更多的人是把“大锅饭”来形容生产队时期出现的没有效率的劳动状态,并认为生产队就是采用的平均主义的分配方式。

其实这只是一种误解。

在以生产队为基本核算单位条件下,在采用工分制进行分配的条件下,社员没有“大锅饭”可以吃,生产队也没有“大锅饭”可以吃。

生产队采用工分分配方式,集体生产成果是按照社员个人和家庭的工分累计量进行分配的。你参加劳动的时间少,完成的农活的数量少,工分就少,分到的现金就少,粮食也分得少。同样的工值,人家400工的收入与你200工的收入就会相差一半。粮食的分配虽然有四、六开或三、七开的比例,生产队的人都可以分到六成或七成的口粮,但那也是需要用工分收入来买的,而不是白送给你的。如果工分收入抵消不了粮食款,那你就要超支,你需要支付现金给生产队。这都是实实在在的。

这就是工分分配制度条件下的实际情形。

再说生产队与生产队之间,也是一样。你搞得好,队里的工值可以达到1.00元上下,而如果你搞得不好,队里的工值可以只有0.20元、0.10元,人家队里干一天有1.00元收入,而你队里却只能有0.20元或0.30元收入。同样的道理,搞得好的生产队,粮食交完公粮之后,社员分得的粮食不仅够吃,而且还有余;而搞得不好的生产队,公粮交不足,甚至连自己也吃不饱,需要吃返销粮,甚至外出讨饭。这正是生产队不存在“大锅饭”的体现。

生产队有时候也确定会存在“干多干少一个样”“干好干坏一个样”的现象,但那只是工分制的具体形式暂时不适合劳动状态的特点而已。只是工分制规律性发展的过渡时期出现的现象而已。

二,详细说说“出工不出力”的现象。

“出工不出力”在任何一个集体劳动的场景都是存在的,无论是人民公社,还是私营企业或者是国有企业。这是一种普遍现象。在任何一个群体活动中,总有少部分人是老诚人,总有少部分人是奸巧之人。区别在于,在这个劳动群体中,到底是老诚人占了上风,还是奸巧之人占了上风。如果是奸巧之人占了上风,那表明其考核制度必然不能反映劳动状态,出现“出工不出力”就成为必然现象。

“出工不出力”本来是一种普遍存在的现象。但为什么人们只是关注了人民公社生产队的“出工不出力”的现象,而没有去关注私营企业和国有企业“出工不出力”的现象呢?

这是因为人民公社是一种新型制度。它既不同于产权私有制的私营企业,也不同于产权公有制的国有企业,而是一种劳权制度与公有制相结合的生产模式。而我国又是一个具有二千多年封建社会农民个体经营传统的国家,小农意识十分顽强。面对这种新型的集体经济形式,许多人会带着小农意识来看待它。“大锅饭”、“大呼隆”等正是这种意识指导下产生的叫法。很显然,带有这种小农意识的,不只是农民自身,更有农村基层干部、甚至包括县市干部在内的都有类似的意识。

“出工不出力”是群体劳动的一种状态。这种状态的形成有多方面的因素。

以生产队为例,如果“出工不出力”的劳动状态成为一种经常的状态,那么,它就会与生产正常进行发生严重的矛盾。例如,到了收获季节,待收麦子或稻子等着上场、脱粒;而如果大家出工不出力,不能及时收到社场上并进行脱粒,那碰到下雨,即将到手的粮食可能会烂在田里。因此,正常的生产队是绝对不能允许这种现象存在的。因此,生产队但凡可以按照农活数量进行记工的,都会采用定额方式来记工。在采用定额工记工的情况下,社员在劳动中会形成竞争状态。因为工分本质上是一种参与集体生产成果分配的系数,体现的是社员参与集体产品分配的比例大小,因此,社员在平时劳动时,必须要争取更多的工分,从而做大自己参与产品分配的系数,至少也不能使自己的工分少于平均数。这就是生产队干活会出现争先筑后、川流不息、热火朝天的现象。这才是工分制条件下劳动状态最本质的表现。“工分、工分、社员的命根”。工分制的具体记工制度,事实上决定着社员的劳动状态。在工分制具体形式能够体现劳动者提供数量和质量差别的情况下,是不可能出现“出工不出力”的状态的。

但如果有的生产队处于不正常的情况下,例如工分制的具体形式已经处于不适合劳动状态特点和生产发展要求,就需要队干部来制订新的记工制度。但生产队的主要干部本身也处于不适应状态。这个时候就应有社员大会的管理体制发挥作用,更换新的队干部。如果生产队干部不能通过社员大会机制自我更新,这个时候,就需要从改变队干部不适应生产队实际的状况开始。在这种情况下,就需要大队领导来干预。因此,生产队劳动状态是不是正常,既有制度方面的因素,又有管理方面的因素。

类似的情形不只是出现在生产队,在国有企业、私营企业实际上也都是存在的。相比于人民公社的生产队,对于国营企业和私营企业“出工不出力”的劳动状态更难改变。因为工商企业建立的是产权制度,工人收入基本状况决定于工资制度。因此,企业只能在工资基本不变的条件下,采用一些考核方法来改变这种劳动状态,通常效果不是很好。奖金、浮动工资通常只是职工收入的小头,对职工行为的调动作用有限。这是工资制与工分制分配方式的本质区别。

三,“大锅饭”抑制了劳动积极性,导致了“出工不出力”现象普遍,这个说法并不成立。

looker1网友认为“人民公社时期穷的原因之一在于大锅饭抑制了劳动积极性,导致‘出工不出力’现象普遍。”如果说的是人民公社开头三年的情况,可以说是对的。但如果指的是1962年进行了“三级所有、队为基础”的调整之后的人民公社,这种说法不符合实际。

如上面所说,在以生产队为核算的基础单位的情况下,在采用工分制进行分配的情况下,已经不存在什么“大锅饭”的现象:这社员吃不了集体的“大锅饭”,生产队也吃不了大队、公社的“大锅饭”。在采用工分制的条件下,每户社员,自己挣自己的工分,抚养自己的家庭,哪来的“大锅饭”给你吃呢?到年终分配时,多少钱一工,大家都是一样的,你只有100个人工,人家300工、400工,人家不会均匀给你。而且即使是分到的口粮,你也要按照统一的价格用工分收入去支付才能平帐。哪来的“大锅饭”呢?除非你是没有子女、又丧失了劳动力,生产队会按照五保户的政策来对待,每个正常人,每个有劳动能力的人是需要凭借劳动来吃饭的。同样的道理,生产队与生产队之间在是完全独立核算的,一个队的工值高低,完全处决于你这个队的生产经营状况。你搞得不好,那只能是低收入,吃返销粮甚至去讨饭,没有人来可怜你。

在以生产队为核算的基础单位的情况下,在采用工分制进行分配的情况下,在夫妇两个劳动力需要养活一个七、八口人的情况下,你说社员没有生产积极性?这显然不合逻辑。一方面是社员有生活压力,另一方面在采用工分制条件下社员可以按劳分配、多劳多得。在这种情况下,社员最可能的行为方式就是尽自己的最大努力参加集体生产劳动,争取更多的工分,以提高自己在年终产品分配中的份额。

既然生产队采用的工分分配方式事实上使所谓的“大锅饭”已经不存在,那么,所谓的“大锅饭”抑制群众积极性的推断完全站不住脚,所谓导致“出工不出力”的结论更不成立。

工分制是社会主义实践中类似于股份制那样的按劳分配制度。区别只是,股份制是以资产所有者为主体,而工分制是以劳动所有者为主体;股份制体现的是资产所有权,而工分制体现的是劳动所有权;股份制是体现按资分配、多股多利的基本原则,而工分制体现的是按劳分配,多工多得的基本原则;股份制已经有着悠久的历史,而工分制只是随着社会主义生产方式的产生的一种新兴制度而已;人们对股份制的运行法则已经熟悉而且能够适应,而对工分制的认识尚不充分,在实践中难以主动适应其客观要求等等。

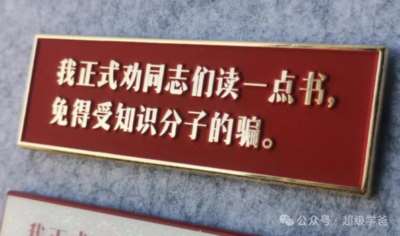

认识工分制的性质和特征,既要有劳动者的基本立场和观点,又要有一定的科学社会主义理论修养,对按劳分配理论必须具备基本的常识。对于一个中国人来说,既要克服传统的小农意识的束缚,又要清除资产阶级产权观念的影响。只有这样,我们才能客观地、正确地评价在人民公社二十多年实践中起决定作用的基本制度。

农业的社会主义改造,使我国的小农生产者逐步转变为劳动所有者。而生产资料公有制的实现,客观上就是消灭人格化的资产者,确立劳动所有者主体地位的过程。认识人民公社体制的性质和特点,我们必须从这种公有制引起的基本变化出发。任何从小农意识或资产阶级观念出发对人民公社的指责都是错误的。着眼于变化和特点,才是真正的马克思主义的态度!

四,“公社体制下个体的主观能动性是被压制的,个体很难发挥自身的比较优势”?

“公社体制下个体的主观能动性是被压制的,个体很难发挥自身的比较优势”,这是looker1网友提出的另一个问题。

因为形成了集体生产的人民公社体制,就压制了个体主观能动性?如此说来,资本主义企业就不应该产生啊?难道资本主义企业,从一开始的工场手工业就是一种集体生产,单个劳动力只是作为整体劳动力的一个局部而存在。资本主义能够发展到今天的成就,就是因为在压制了个体主观能动性的基础上发展起来的?

很显然,这种说法是不成立的。

在人民公社之前,我国可一直都是个体生产方式,从先秦时期的商鞅变革到人民公社之前,我国农业生产一直都是个体很容易发挥自身比较优势的。但为什么到了清朝,一个天朝帝国竞然会被一个小小的英国的几千人打败,并走向没落呢?

在人民公社之前,我国农业都是个体生产方式,农民劳动者一直都是可以发挥自己的比较优势的。但为什么粮食产量只是到了人民公社时期,才从一、二百斤逐步提高到五、六百斤、七、八百斤甚至上千斤呢?

很显然,“公社体制下个体的主观能动性是被压制的,个体很难发挥自身的比较优势”的判断是缺乏实践依据的。结合形式的劳动相比于个体形式的劳动,它不是个体能力的束缚,相反,反而是个体能力的放大。所谓企业,本来就是个人能力的放大器,是个人效率的放大器。企业的存在,不是对个人能力的束缚,而是为个人取长补短、发挥自己的能力提供了很好的平台。

在没有进行合作化和公社化之前,由于没有实现农业生产的水利化,我国的亩产很低,即使是风调雨顺,也只有三、四百斤。而在人民公社体制形成并正常运行之后,进行了大规模的水利工程建设,形成了灌排系统,从根本上改变了靠天吃饭的被动状态。因而在1965年之后,我国粮食生产进入了一个长期的、稳定的上升通道。在人民公社之前,在农业生产实现水利化之前,无论你多么发挥主观能动性,但粮食亩产都难以突破4、5百斤的天花板,而在农业生产水利化之后,粮食亩产是节节上升,超过七、八百斤,甚至突破了千斤大关。

在人民公社成立时,我国农民的绝大多数都是文盲,少数是半文盲,有小学、初中文化水平的也不多。中学以上学历的就更少。而那些有文化的人,大多被学校、医疗部门和公社服务系统(信用社、供销社、种站、农机站、农技站、广播站等单位)聘用,还有的就是担任社队干部。人民公社的建立和发展,使各项事业从无到有、从小到大地不断发展,吸收了各种各样的人才,事实上是形成了人尽其才的用人状态,至于所谓的“擅长脑力劳动不擅长体力劳动”更是稀有人才,怎么会被闲置不用?所谓“公社体制下个体的主观能动性是被压制的,个体很难发挥自身的比较优势”又何从谈起。

请不要忘记。我国在建国时工业占比仅有17%,国家处于一穷二白的状态,百废待举,而所有这一切都要依赖农业发展这个基础。不要把我国今天的产业分布状态代入到人民公社时期。那时的城市工业还非常薄弱,城市就业机会稀少,即使生产队不限制人员流动,你到城里也找不到饭碗。要不,那时也不会有几次下放安排的政策了。

人民公社时期是我国从半封建的生产方式向社会主义生产方式转变的过程中,在这个过程中,首先要巩固和发展的是农业这个基础。然后才是工业化的进程。因此,在工业化实现之前,人才发挥主观能动性的方向正是农业。因而“各行各业支援农业”是人民公社时期的基本情况。只有工业化实现了,工商企业发展起来了,才谈得劳动者向工商业转移的问题,才谈得上就业的不同选择问题。

事实上,所谓的人才也主要依赖于人民公社本身的发展。在人民公社之前,老一辈农民多为文盲或半文盲,正是有了人民公社之后,才有了农村中学教学的普及,才使我国农业劳动力的文化素质有一个突破性的提高,从而使新一代农民成为有文化的农民。离开了这一基础,谈什么脑力劳动者及发挥知识分子的积极性是没有任何意义的。