钱理群×陈平原×许子东×孙郁:为什么要重读中国现代文学?

理想国读者日活动中,钱理群、陈平原、许子东、孙郁四位中文系教授,就钱理群老师的新著《中国现代文学新讲——以作家作品为中心》展开了一次讨论。结合“孔乙己的长衫”在网络上的热议,我们为什么要“重读”与“新编”中国现代文学这一议题,格外有现实意义。

钱理群老师的这本新著,有其突出的特点:既有文学史的脉络框架,又有对作家作品的精妙研读,显示出钱老从文学史回归文学读本的自觉与决心,张爱玲之后的四十年代更占据半本篇幅。

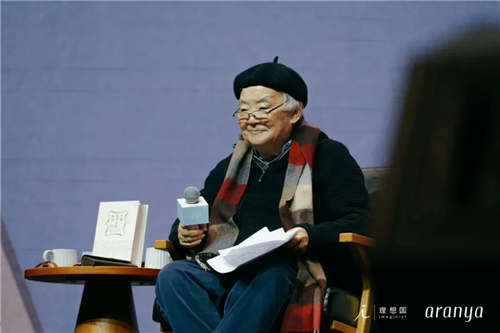

钱老的写作尽显激情与赤子之心,他时刻关注着当下与年轻人的精神状况。活动现场,他说:“危机时刻也是转机。在这个无真相、无共识、不确定的时代,我们要观察、等待、坚守、继续做事。”

01

第三代学人

钱理群:在我看来,这是我们这一代学人即所谓中国现代文学研究界第三代学人晚年难得的一次聚会。就我个人而言,这次新书的发布会也具有一种特殊的意义,理想国为我出版了《中国现代文学新讲》,也就意味着我公开出版的学术著作已经达到100本,如果以每本30万字计,我已经写了3000万字,我编撰的书也有60多本,应该有2000万字。这两个数字让我十分惊喜,也感慨万分。我对自己说,我能够把最想写的都写出来了,我这一生也就值了,没什么遗憾了,可以随时心安理得地去见上帝了。

我们这几位都属于中国现代文学的第三代学人。所谓第一代是指上世纪三四十年代我们这个学科的创办者,像王瑶先生、李何林先生、钱谷融先生等等。第二代就是五六十年代成长起来的学者。而我们是属于“文革”后的第一批大学生和研究生。可以说我们这一代大多数都能够这样基本无憾地走完自己的学术之路、人生之路,也绝非偶然,尽管我们每一个人的人生都有不同程度的曲折,但总体而言我们算是幸运的,我们不仅有机会得到第一代学人的直接教诲,而且也得到第二代学人的保护和照顾,我们自身更有很强的集体意识,自觉地相互合作与支持。

今天到会的就很有代表性,孙郁兄代表鲁迅博物馆、人民大学,与我、平原的北大同仁之间的密切交往,子东兄代表的是上海学人与北京学人之间的遥相呼应,背后都有很多动人的故事,而且一直坚持到现在。这背后是现代文学学科发展史上具有极强的理想主义色彩的一段历史,今天想起来也是回味无穷。

今天发布会的主题是:中国现代文学,为何“重读”与“新编”?我的这本《中国现代文学新讲——以作家作品为中心》明显打上了疫情和后疫情时代的烙印,这次疫情的爆发和蔓延本身就是一场世界大战,我们每个人都有着战争体验,疫情期间我每天重读早已熟透的现代文学作品,特别是写于第二次世界大战的作品,居然有一种和上个世纪的经典作家进行对话、讨论、争辩的感觉,而且是从未有过的亲近、自然、迫切,极富启发性,这种远行已久的现代作家作品生命的复活,这种历史的当代化,简直是一个奇迹。这本《中国现代文学新讲》如果不是写在疫情期间,大概就不是现在诸位看到的这个样子。

这本《新讲》还有一个特点,它是自觉的以作家作品为中心的,这是基于对现行的中国现代文学研究和教学的一个反思,我们的文学阅读和教学越来越知识化,学生都忙于背诵文学性知识以应付考试,很少下功夫读文学原著。我们的研究也越来越远离文学语言和形式,没有了文学味儿。这种文学的缺失就使我们的文学研究与教学面临失根的危机,我的这本作家作品为中心的《新讲》就有追寻文学之根的意义和价值。

这本《新讲》还新在它是一部有声音的文学史。不仅以文字的书写为主体,还同时有我朗诵现代诗歌、现代散文和现代戏剧作品的录音,两者有机融为一体,这不仅显示我个人喜欢并擅长朗读的特点和优势,更内含着我的一个文学理念:文学的情感美,语言美,是需要通过轻轻的或者高声的朗读来体味的,同时这也是一种高科技时代下的、适宜年轻人接受文学的方式的新尝试。

最后还要说“钱理群现代文学课”这一系列三本书的出版,对于我个人的特殊意义。三本书都属于中国现代文学史的研究,《中国现代文学新讲》是我个人写的以作家作品为中心的现代文学史,《大时代中的思想者》是我对现代文学学科建设和发展的思考,“北大小说讲课实录”(《现代小说十家新读》)是我和我的学生吴晓东在北大讲授四十年代小说史的一个记录。

关于现代文学史我还写了三部书,我和吴福辉、温儒敏合作的《中国现代文学三十年》,是一本教科书级的文学史,它作为大学教科书长期使用,产生了巨大影响。我和吴晓东还参加了冰心担任荣誉顾问的《中国文学史(彩色插图本)》,我们负责执笔其中的现当代文学部分,这又是一个有益的尝试,将现当代文学置于文学史的整体结构中来书写,不但篇幅有限,更有严格的筛选、评价标准,也更加突出现当代文学不同于古典文学的特点与贡献。第三本是我主编、多位学者参与的《中国现代文学编年史——以文学广告为中心》,这是一部所谓“大文学史”,更关注和凸显现代文学与现代出版、现代学术、现代教育的关系。

此外,我今年还出版了一本《有承担的学术》,这是一本中国现代文学学人论集,可以看作是几代文学史家的历史。这样我个人书写和参与集体写作的中国现代文学史著作就有了七大部,从1987年《中国现代文学三十年》到2023年《中国现代文学新讲》等三本书的出版,我就这样三十六年如一日地持续耕耘,始终坚守中国现代文学史研究的学术领域。

除了我对这门学科的倾心热爱之外,还有一个巨大的动力,就是我的导师王瑶先生对我的嘱托。我的耳边一直响着王瑶先生临终前对师母说过的一句话,他说以后有关研究现代文学史的研究你都找钱理群。我把这理解为王瑶先生对我的一个嘱托和期待,就是要坚守他所参与开创的中国现代文学史研究的学术事业,今天84岁的我完成这七大本中国现代文学史研究的专著,终于可以告慰王瑶先生的在天之灵。老师,我没有辜负您对我的期望,完成了您交给我的学术使命。

陈平原:我想从一个小事情说起。二十年前老钱离开北大讲坛,同学们都依依不舍。我们校长曾经问我一个事情说,你们文科的老师60岁以后还能干得动吗?我说60岁正当时,因为杂务撇开以后更能专心地著述,最好的例子就是钱老师。老钱所说的100本书里面,差不多四分之三是退休以后写的。因为在岗的时候我们要带学生,要讲课,各种各样的任务,到退休以后心无旁鹜全力写作,所以有了这么多的书。

刚才老钱又调整他的思路,说他不是四本文学史,是七本,是把一些在我看来学术史方面的书也都算在里面。他说我嘲笑他喜欢“三部曲”,老钱只要写了一本像样的书,他马上就构思第二本、第三本,以便“凑”成一个“三部曲”。实际上也是这个样子,他的鲁迅研究、文学史研究都能搞三部曲,但是这次他突破了我的想法,不是三本,而是四本,四种文学史,《中国现代文学三十年》《中国文学史(彩色插图本)》《中国现代文学编年史——以文学广告为中心(1915—1927)》,加上今天这一本《中国现代文学新讲——以作家作品为中心》。

我说老钱,你还是说漏了。其实老钱有更重要的两部,他自己不算文学史,但我把它当成文学史看。一个叫《丰富的痛苦——堂吉诃德与哈姆雷特的东移》,这是一个我本来觉得不可能完成的任务,他完成了,而且这本书在我看来,是老钱众多著作里面思想含量和学术色彩相对来说最平衡的一本。他其实是从四十年的一句话说起,引申出来讨论哈姆雷特和堂吉诃德这两个形象如何经过俄国进入中国以后,形成中国知识分子的两种气质——堂吉诃德的理想主义气质和哈姆雷特的犹豫不决、彷徨的气质如何影响中国知识分子的思考、道路和写作。这本书是九十年代初期写的,写得很好。

还有一本在我看来也是文学史,那就是《1948:天地玄黄》,借1948年这一年中国知识分子的走向以及他们的文学写作来看整个大转折时代的变动,那是一本写得很有特点的文学史。

所以在我看来老钱的文学史有两种,一种写给专家的,那就是《丰富的痛苦——堂吉诃德与哈姆雷特的东移》和《1948:天地玄黄》,还有那本《中国现代文学编年史——以文学广告为中心》,这三种是给学者们看的,一般读者也能看,但他的主要贡献是在学术上的推进。

另外三种,《中国现代文学三十年》《中国文学史(彩色插图本)》《中国现代文学新讲——以作家作品为中心》是给大众读者看的。这两个还是“三部曲”,只不过一个“三部曲”面对学者,一个“三部曲”面对一般的大众或者说大学生来写作。

02

从文学史回到文学读本

陈平原:说到这个话题我必须拉开来谈。因为老钱做文学史研究有他自己的整体构想,一边写文学史,一边讨论文学史的可能性,以及文学史这种著述体例进入中国以后如何影响我们整个教学的,这个话题是我九十年代以后不断讨论的。1903年,也就是120年前,中国的教育体制发生巨大的变化,我们的文学学习发生天翻地覆的变化,从文学读本转为文学史。1903年的《奏定学堂章程》规定,以后我们的文学教学以文学史为中心,尤其是可以参考日本的《中国文学史》,在中文系(当初不叫中文系,叫“文学门”)开设文学史课程。

以前我们讲的是文章源流,我们学文章是为了写文章,学诗是为了写诗,到了1903年以后,以文学史为中心的教学,造成的巨大变化是我们学唐诗不再是为了写唐诗那样的诗,习得那一种文化修养、文学知识、文学鉴赏能力。这里面包含了从古代文章向现代文章的转变,包含了教学上的从读本向教材、文学史的转变。结果就是从1904年林传甲第一部文学史开始,中文系的课程有了一个盘桓在头顶一百多年的幽灵,那就是文学史。作家们看重是否进入文学史,学者们看重是不是写出一部文学史,大学教程里面文学史成为最中心的课程。

这个思路,其实我是持批评态度的,但我承认它的影响很大很大。十年前,我们在北大,跟哈佛的斯蒂芬· 欧文(Stephen Owen)做了一个讨论。后来我集结为一本书《文学史的书写与教学》,里面我说到今天有多少国家还是以文学史为中心展开教学的,他说哈佛只有东亚系还是以文学史为中心展开教学,其他的,英语语言文学系不会,法语语言文学系也不会。以文学史为中心展开教学的特点,是我们能够在很短的时间里,迅速掌握一个朝代、一个国家或者一个民族的文学概貌,但它有一个缺点,就是我们忽略重点作家、重点作品以及学术评价、分析的能力。

我曾经二十年前再三反省一个话题,我们中文系的学生通过四年的本科,加上硕士、博士,毕业出来以后都是学识很丰富,告诉你哪个朝代有什么作家、它的特点是什么、《红楼梦》是怎么回事、鲁迅如何伟大,我们有一大堆的论述,但是我们缺乏面对孤立的文本时候的判断能力。假定你不告诉我这是莎士比亚的著作,我没有能力给一个准确判断。换句话说,大部分文学系培养的学生,对作品的解读能力远远不及我们的文学知识。

今天中文系本科毕业的学生掌握的中国文学史的知识,超越清代以前的中国文人。为什么这么说?因为清代以前,文人没必要通读小说、诗歌、戏剧、散文,没必要从先秦一直读到当下,他没必要这么来读,我喜欢什么就读什么,从读本进入,跟作品、跟作家直接对话,进而发现自己内心的深情以及我对古人的呼应,这是我想做的、学文学的人想做的。

120年来,大量丰富的文学史的知识不知不觉中压垮了我们对具体的文学作品的品鉴能力,这是我感到遗憾的。所以大概十年前我老说,我们应该重新回到文学读本。我们当然需要一个文学史的框架,需要对作家作品的基本定位,但我们更需要可以直接面对读本、文本进行阅读、思考、判断和阐释的能力。越好的大学这个问题越严重,我们越喜欢或者越擅长进行宏观的论述,而不太欣赏对具体作品的阅读和分析。我希望有一天,我们能够写出兼有120年的文学史积累的框架和理论高度,又有对具体作品的阐释和分析的能力,这样的著作可能对我们更加有意义一点。

老钱的《中国现代文学新讲——以作家作品为中心》,其实是在做一个尝试,表面上是中国现代文学的,它有一个大的理论框架,每一章每一节都有他的安排,毕竟做了四十年的文学史的研究。但整个的体例其实是以读本为中心的,这本书这么厚,800页,你要仔细看,有一半以上是文学选本,中国古代人读文学、学文学的重要手段,就是以读本为中心。不管是高雅的文选,还是比较通俗的《唐诗三百首》,或者《古文辞类纂》,都是以读本为中心,然后略加阐发,在阅读的时候自己跟它对话,而不是耳提面命地给你一大堆结论。《中国现代文学新讲》这本书你会发现一点,每一章、每一节前面有一个题引,讲这个作品的基本特点,后面就是这个作品,最后面再加上点评,其实是把传统的点评和现代的文学史的写作两者结合在一起,这样的阅读对一般读者来说会特别有用。

老钱大学毕业以后在安顺当了十八年的中专语文老师,养成了对具体作品的教学、品鉴的能力。博士毕业就开始在大学教书的人很容易养成一个特点,就是更喜欢宏观的论述,而不太擅长对具体作品的解读,以及把这个解读代入普通读者的视野里。十八年的中专教学以及到北大教书以后,老钱还继续主编中小学的语文教材,这些经历使得他有能力在已有的宏观论述的框架里面,加进去很多精妙的具体作品的评鉴和点析,对一般读者来说是比较容易读的。

年轻的时候我们都特别希望能够出新意,或者说希望在学界得到认可,年纪大了以后突然发现学院的初心或者说不断的突破本身有它的极限性,老钱在某种意义上回归基本的阅读、回归常识、回归一般读者的阅读趣味,我觉得是值得期待的。其实这本书最大的特点是有丰厚学养的文学史家面对一般读者和非专业的学生们讲授这一段文学史,而且我以为是不以出新见长、但以准确为特点,同样一句话别人也说,但老钱说出来不一样,是因为他有四十年的文学史的经验打底,在博士论文写作阶段我们会不断强调要求大家出新,到了一定阶段的时候你会发现,其实没有那么多的新,那么的新反而不太可靠,我们需要的是经过再三的推敲、锤炼,最后一锤定音,不管是平实还是新奇,他能够准确道出,这就值得我们期待。

这是我对老钱这部书的判断。结论是说,这是一部兼具文学史立场、眼光以及文学读本的策略、体例的好书,对很多一般读者来说特别值得期待,对老钱来说完成了重新回到老师、教师的立场的转变。

03

在学院,却不是学院派

孙郁:全中国讲现代文学的老师特别特别多,每个综合大学都有研究现代文学的,为什么钱老师这么受人们关注?我觉得这是一个很有意思的话题。钱老师说做学者有三个境界,他这个“三境界说”值得提炼出来,这是他自身的画像和追求。

第一个境界,是对对象的研究,赵园老师讲的“在对象的世界里体验自我的生命”。这个境界对学者来说是非常重要的,你倘若不能跟文本发生互感,你的生命没有在其中燃烧,你就不可能激活那些已经远去的精神元素。

第二个境界,就是要接着讲。从对象世界所含有的精神因子中提炼出一个范式,加上自我的体验,在这个层面上把话题延伸下来,变成一种伸展性的研究,这时候你就会发现他已经从学院派格式化的场域里面溢出来了,和我们象牙塔里不搭嘎的东西出来了。所以“接着讲”是很有魅力的,你看他的《与鲁迅相遇——北大讲演录之二》里面,讲鲁迅,讲三十年代,他接着讲到八十年代、九十年代,这个话题延伸了。

第三个境界,研究它、接着讲的基础上加以自我的创造,变成自我的一种话语逻辑。这个话语逻辑是从前人那边来的,也是和当下的经验有关系的,他要在古今的互动中有创造,在里面产生一个新的巨变,这是他在民间产生广泛影响的很重要的一个原因。比如他对时风的批评,对当下流行语言的命名,对一部分内卷的青年状态的描述,都是具有启发性的,每每有一种发现都会被人们传诵,这是不得了的。

他在学院,同时又不属于学院派。他把知识生产和知识论的东西变成社会化的价值论的东西,他和社会大众、民间进行交流,有了这样一种交流。为什么大家喜欢他?我们很多人都淹没在象牙塔的话语里面,写着八股文,散发着文艺腔和学术腔,但钱先生是从这里挣脱出来,他试图回到鲁迅那样一种精神语态里面,直面现实,直面历史,直面自我,这是钱先生这些文章非常迷人的地方。

八十年代,通过他和王富仁,还有后来的汪晖等,鲁迅这个话题的丰富性展现出来了,就是一个新的转型。此前我们中国的鲁迅研究基本是在一个泛道德化和泛意识形态化的语境里面展开的。到了钱先生这里,这种东西被终结掉,他回到“五四”的原态,平原兄写的关于“五四”研究的专著《触摸历史与进入五四》,进入“五四”那样一种丰富的、复杂的、多样化的精神语态、文化生态,就会发现鲁迅是可以用不同方法来描述的,当你进入鲁迅的世界的时候会发现,他有一点小乘佛教的元素,有庄子的元素,有尼采的元素,有克尔凯郭尔的精神传统,陀思妥耶夫斯基那样一种非逻辑化的超时空的审美,当然他也有马克思主义的东西。

我们后来对鲁迅的描述只在马克思主义这一个语境里面讲。但钱先生他们这一代人开始回到初始的语境里面,原来鲁迅是这样的,鲁迅可以用不同的方式来加以阐释。所以这是他对鲁迅的研究,他们那代人的研究。刚才钱老师说我也属于第三代,我觉得我不属于第三代,我远远地看着你,我是更后一点的,是学习你们这些文章走向学界的。

在钱先生的鲁迅研究里面,他不仅仅在文本上渗入自己的生命,研究得很深切,也常常在人们司空见惯的、不太注意的词语里面发现鲁迅内心的那些没有被完全表达的隐秘,这是钱老师不得了的地方。在他最早的那本《心灵的探寻》里,到后来关于鲁迅的讲演录里,这样的发现特别多,我不一一列举了。

最有意思的是,鲁迅身上那种批判精神、不妥协的和与流行色保持距离的精神,在他身上保留得非常好,他有知识分子的风骨,“五四”那代人的风骨,不向庸俗的、非人道的东西低头,他敢于批判,而且他进入到中国当下的现实里,比如对中小学教学、中学语文教学的介入,对一些文化建设的介入,包括北大纪念“五四”的时候他组织人演蔡元培的话剧。他燃烧在这里面,他将活的鲁迅精神嫁接到当下,这也属于他治学三个境界里面创造性的一面。

当然钱先生,刚才平原兄也讲,他非常清楚自己的短板在哪儿,他没有说自己是圣人、别人是恶魔,我掌握了真理,他不是这样。他常常觉得自己是一个残缺的、有欠缺的存在,而且我们聚会的时候,一般朋友们也经常批评钱老师,赵园老师就批评说你写得太多了,说你要节制,要少写,要精炼。这个批评也是很苛刻的,钱老师发自内心地接受。但是他不写怎么办?写作就是一种生命状态,睁开眼睛就要想问题,就要思考,“我思故我在”,这个写作是生命状态,他不追求“藏之名山传之后人”,不追求不朽。这其实也就是来自于鲁迅先生的启发,鲁迅对自己有限性的认识,海德格尔就讲人的认知的有限性。所以他一方面坚持,一方面又警惕,警惕自己成为自己钟爱的、喜欢的事物的奴隶。

他为什么写这么多文学史?他写完以后觉得这个不行,那个又不行,比如《现代文学三十年》,他不满意,然后搞插图本文学史,又搞广告体的文学史。而且他特别提出关于书话的写作,这个很有意思,书话是一个很好的传统,“五四”以后能做这种书话的人只有鲁迅兄弟,鲁迅和周作人做得最好。唐弢先生也愿意用书话,七十年代的时候郁达夫不能多说,他就在书话写作里面把郁达夫说了,用的是一种诗一般的散点透视的语言。后来钱老师提倡,他请陈子善等等很多人,每人都用书话体来写,不要用学院派的八股。

所以钱先生不断地变,不断摸索各种文学史的可能,为什么要摸索?面对丰富的前人的文字遗产,这种审美的、带有标本意义的文字,是有不同的描述方法的,你不能用一个逻辑、一种颜色来覆盖所有的存在。这时候你就会发现,他虽然是鲁迅的铁杆粉丝,鲁迅精神的捍卫者,但是当他进入到文学史这个宽阔的领域的时候,他对林林总总的存在,并不都是以鲁迅的是非为是非,他常常能够从那些自由主义文人、海派作家的文本里发现人性的亮点,并且把它整理出来,告诉我们这是一种很有趣的审美。他不是独断主义的,他很宽容、很宽泛的,尊重每一个个体生命对生命的发现和对美的发现。

蔡元培先生说,学术,一个是学,一个是术。所谓“学”就是一种学理,一种深层的精神的思考。“术”就是把这种思考怎么转化为一种具体的方式。钱先生是“学”和“术”两方面都能兼顾的一个人,而且在学问和学人之间,钱先生更看重学人。学问是知识,学人是带有生命温度的思想者,是有情怀的人。所以在这个意义上,钱先生得到了更多人、特别是年轻人的喜欢。

04

粗犷的理想主义者

许子东:这本书的好处,第一,它是二合一。我们读现代文学都知道要读两种书,一种是文学史,通常也是钱理群他们编的文学史,另外一种是“中国现代文学作品选”,我的老师钱谷融先生就编过作品选。《中国现代文学新讲》这本书是二合一的,它一方面是文学史的框架,另一方面那些作品尤其是中短篇就放到这里面,你不用再去翻另外一本。而且还有声,这个是技术上的好处。

我想提醒大家它的一个特点:整本书是800页,讲到张爱玲的时候才只有400页,换句话说,1943年以后、四十年代这一段,占了他这本文学史一半的篇幅,这是很少见的。在我和我很多同行看来,现代文学的高峰就是“五四”,是三十年代,“鲁郭茅巴老曹”都是二三十年代。三十年代完了,四十年代数来数去就是张爱玲、钱锺书——还是别人发现的。所以这本书大家仔细看,他对四十年代,不管是延安还是国统区的作家,钱理群教授做的研究,在学术界本身来说也是有突破意义的,没有一个人像他这么重视四十年代文学,以及他认为四十年代是现代文学的一个高峰。我不一定同意他的看法,但是我想指出大家注意这一点。

这两天紧急加班看这个书,脑子里不断出现老钱的形象。我读研究生的时候有一个同学,他研究巴金,在宿舍半夜三点钟睡不着觉,我听他在床上翻来覆去地唉声叹气,后来他爬下来,我问他你怎么睡不着?然后他感慨了一声:巴金为什么写这么多啊!我看钱理群的书也有同样的感受,哪位要是不畏艰险做钱理群研究,你们有的看了。

老钱这些书给我的印象是,他是一个充满激情的研究者,这个是他可以跟很多同行区别开来的。虽然他在理论上继承王瑶的传统,强调历史的本体、本真,作品有本来的价值,作家有他本来的地位,这是一种主体低于客观的哲学观,是他自己阐述的。但是在我看来,他的研究渗透了自己生命,关于鲁迅,关于周作人,钱理群说的都是钱理群的,这样一种研究的风格还能成为权威之一种,或者是权威之一个主流,这是一个奇观。

他代表这个学科,他是教育部规定的教材的第一位编写人,所以在很多学生眼里,他代表北京基本的观点,但他说的又是真诚的个人的看法。他是王瑶先生的学生,但是非常欣赏我的老师钱谷融,我到现在没有写过一本关于钱谷融老师的书,他写了。王瑶和钱谷融代表现代文学研究的方法论上的两端:王瑶的写法就是假定有这么一个历史,我们一步步去诠释它;钱谷融先生认为文学就是你看自己。

我读研究生的时候读了几个月的郁达夫,读完以后看了曾华鹏、范伯群的一篇文章,我觉得完蛋了,我找到钱先生说,我想讲的他们二十年前就讲了。钱先生跟我讲一句话,我一辈子都不会忘。他说你这样想,是因为你还没在作品当中读到你自己。他这简单的一句话,背后有一整套哲学体系。可是在老钱身上,这两个方法居然是融合的,这是我这两天重新看他的很多文章得出来的感悟。

而且他还不单是一个充满激情的研究者,激情也可以是悲哀、哀伤、苦情,他不是,他是一个理想主义者。我觉得钱理群就是我们当代中国的堂吉诃德。有时候我觉得他很不幸,他写了几十、上百本书人家不知道,只记住他的“精致的利己主义者”。但是反过来,我有一个朋友跟我说,你应该羡慕才是,你们这行有很多人写了几十本书,最后人家一句话也不记得。

钱理群是什么?他是一个“粗犷的理想主义者”,而且他是不停息的,到了养老院还能写几十本书。他对整个现代文学有规划,有各种指导方针,他像做工作报告一样写整个现代学科应该怎么发展,但是他自己的感情是非常激昂的。老钱的书是我们这个学科非常重要的学术成果,而他永不停息的理想主义更是我们这个时代所需要的,时代、社会都需要这样一个理想主义者,我们不一定做得到,但是我们羡慕。

钱理群:刚才谢谢几位老兄老朋友对我的评价,但是我最喜欢呈现在大家面前的,就是一个可爱的老头,同时也是一个可笑的老头。我觉得人生最后归结到一个可爱的人,一个可笑的人,这正是我追求的一个价值。所以我说过,希望我在墓碑上写上一句话,“这是一个可爱的人”,这就是对我一生最高的评价,是我所期待的。

05

有声的文学史

陈平原:老钱早年在学校里面讲课特别受欢迎,退休以后我们偶尔请他回来,照样很多人排队。然后他告诉我说,幸亏他退了,现在不退也没有以前那个效果了,因为整个时代变了。教学标准化以后,我们会使用PPT,PPT的使用导致我们的讲授缺乏激情,老师们都照着一页一页讲下来,我自己也是这样,虽然会比较严谨,资料也会比较丰富,但是再也没有课堂上的那种魅力了。

你们要是读过老钱的学生们写的关于老钱的课堂就会知道,老钱在北大讲课是一景。因为他进了课堂以后,很早就坐下来讲,有老教授的派头。讲着讲着帽子就脱下来,再讲着讲着外衣就脱下来,再讲着讲着毛衣也脱下来,最后差不多穿上毛衣又讲,再穿大衣,最后下课的时候又回到原来的打扮,这是一个完整的过程,效果很好。

他说这本书是有声的文学史,你们拿到书会注意到。老钱在北大课堂上做过一个实验,我认为是不可复制的,他自己也说过,有一节课讲鲁迅,他说我们今天不讲了,我们就读,听他读。他抑扬顿挫地读,读到大家很感动,读完以后说下课。

钱理群:我后面还说“全体同学站起来跟着我一起读”。

陈平原:对。其实中国古人读书,比如桐城派读书,是这么读的,靠抑扬顿挫、靠声音直接的穿透,直接地让你感悟,书读百遍其义自见,外人听多了声音也会被感染,但这前提是阅读者、朗读者对文本本身的深刻体验以及声音本身的特色。你要仔细听就明白,老钱的声音有磁力,所以他敢这么做,我就不敢。我的学生有一段时间建议我到中央音乐学院去学一个学期,他说我讲两节课就会声嘶力竭,因为发声的方法不对,当然共鸣腔也比较小。

老钱的声音本身会有一定的感染力,虽然不是专业的演员,但请大家记得,老钱小时候演过《三毛流浪记》的电影,中学也是指挥演话剧的,到北京以后我们还经常去看话剧,包括他编的蔡元培的那个剧本也是话剧,他对舞台有兴趣。我的写作比我的表演强,老钱的表演比他写作还强,所以今天老钱再三说,你们可能没有特别在意,但是你们回去听就知道,他强调这本书是有声的文学史,因为他读了好多其中的文章,扫描书里的二维码就可以听,最好在灯光幽暗或者干脆关灯的环境里,听老钱读他心仪的文学作品,跟着他进入那个文学世界。

Q&A

脱不下的长衫?

Q:钱教授以及各位老师你好,我是一名大二的学生,步入大学两年以来越发感觉自己似乎读的不是一个大学,反倒是2.0版的高中。课程的落伍,学校理念的落后,以及老师们对周围事物变化的不敏感,让我感到环境逼仄。我想请问当我们面对这样一个个无力的环境和局面,面对脱不下来的长衫又穿不上去的短衫,除了独善其身靠自己以外,还有没有办法寻找到其他的道路?

钱理群:这个问题很大。我这一生,和几代青年都有密切联系。我是30后的,和40后、50后、60后、70后、80后都有比较密切的来往。最近几年,特别是我在B站上课以后,跟90后、00后也有接触了。所以我自己非常自豪,我这一辈子,一个很大的价值,就是我和七代青年保持密切的联系,再加上我自己这一代,就是八代人。用今天时髦的话说:八代人的生命共同体。这是非常有意义和非常有价值的。

最近因为网上的青年关心孔乙己,所以我又重读我在B站上讲《孔乙己》的那篇文章,我建议朋友们有兴趣也重读一下。我当时解释,我读《孔乙己》最大的体会就是,我在孔乙己的身上看见了自己。他很重视自己是穿长衫的人,所以他始终不肯脱掉长衫,这就是知识分子的一种自信,知识分子认为自己应该有一定地位,应该有一定影响,这是他的自我认识。但周围的人对他的看法完全不一样,你不过是一个可笑的人。后来我想到,包括我自己在内的中国的知识分子就存在这个矛盾,你的自我评价和社会实际上对你的评价之间,有巨大的差距。你自己觉得你很了不起,包括今天我们搞什么研究,有什么意思?有多少人重视你知识分子的声音?有多少人认真听你知识分子的声音?所以我现在能理解当代青年跟孔乙己有共鸣,在孔乙己身上看见自己在现实生活中所处的非常尴尬的地位。

所以我理解,根据我和90后、00后有限的接触,我觉得当代青年面临的一个问题,是我们原来所相信的、所寄以希望的东西好像都不行了,我们现在需要重新寻路,年轻一代需要进行价值重建、理想重建和生活重建。当然这是很漫长的过程,也是很艰难的过程,但是我觉得有追求的青年必须面对这个问题,这当然需要自己进行探索,自己去努力,但同时也可以多少借鉴我们这一代的经验教训。

如何面对人生的困境?

Q:钱老师您好,在疫情以及防疫政策有巨大变动的三年当中,我们的生活方式也随之发生巨大的变化,这使我由衷感到个体在社会整体面前的脆弱与无助。您是如何处理作为个体的自我与整体的社会环境之间的关系的?

钱理群:现在有不少人问我这个问题,就引起我的一个回忆。我大学读的是新闻系,将来想当作家,但是大学毕业的时候把我分到贵州安顺一个卫生学校教语文。我一进课堂,就看见课堂上的骷髅头,把我吓了一大跳,我跟学校提出来我想考研究生,校领导白白眼睛对我说,你想走?你给我老老实实待着吧。我就陷入了生活的困境,想走走不了,现实的环境距离我想象的实在是太远了,而且未来不确定。

刚才提到现在很多年轻人的苦恼跟我当年的苦恼也有类似的地方,就是人生总会遇到一些无法自己去对付的东西,那时候你就感觉困顿,甚至感到绝望,不知道该怎么办好。但是,也许我这个人非常聪明,在危急关头我突然想到一个成语,狡兔三窟。我得给自己定一个“狡兔两窟”,定两个生活的目标。

一个是,目标是什么?现实条件已经具备,只要你努力就能够达到的现实生存目标。你得活下来、生存下来。我一分析,虽然这个不准我做,那个不准我做,但是课堂还是我的,我还是一个教师。我就给自己定目标,我要成为学校里最受学生欢迎的老师。我当机立断,马上搬到学校宿舍里,和学生同吃、同住、同劳动,你想学生怎么看待我这个老师?我很快就成为这个学校最受学生欢迎的老师,在跟学生一起玩儿、一起办报纸、一起踢足球的过程中,我感到生命的意义和价值。

但是我又想,你老满足现状不行,还得追求一个新的更高的目标,而这个目标可能需要长时间的准备和等待。我当时就想,我要研究鲁迅,迟早有一天要到北大去讲鲁迅,这是我的第二个目标。我住在学生寝室里,等学生睡着了,我又回到办公室继续读鲁迅、研究鲁迅、写鲁迅的研究笔记,写了几十万字。我整整准备了八年,等待了八年,坚持了八年,一直到改革开放以后允许考研究生,我已经39岁了,我去报考了,还考了第一名。

我这个“狡兔两窟”的经验,是有一定的启示意义的,我们人生要不断地给自己定两个目标,一个目标是现实条件允许的、可以努力做到的目标,一个是现实条件不具备、我要去努力和准备、甚至长期准备的一个目标,我一生就是不断提目标,一路就这么走过来的,我这个体验供诸位参考。

精致的利己主义者?

Q:您现在怎么看待“精致的利己主义”?

钱理群:很多人知道我都是因为“精致的利己主义”这句话,所以有好多人都跟我说,钱先生你这句话的价值远远高于你的几十万、几百万字甚至上千万字的论述。我觉得这是有一定道理的。在新科技的时代,知识分子发挥作用常常是通过网络、自媒体的方式,来表达这个时代大家都很关注的问题。很多问题,大家很关注,但是一时又看不清楚,知识分子能够提供有说服力的见解,并用高度精炼的语言来表达,这样的观点很快就会在社会上广泛流传。

有一个研究者很明确提出来,他说这样的网络发言,实际上是新科技的时代,知识分子要发挥自己作用的一个很有效的途径。坦白地说,我自己也是高度自觉地利用了这个时机。我知道我现在影响最大的就是我这几句话,我也为此很自豪。譬如我说的一句话——“我们现在面对的是一个无真相、无共识、不确定的时代”。如何应对,我也讲了四点,就是观察、等待、坚守和继续做事。

这些表明,虽然我现在住在养老院,但实际上我和广大的群体、各个阶层都生活在同一个环境里,和大家一起思考,不过我有我的经验、我的学养,使得我的思考多少能够提出大家都感兴趣的问题,并做出我自己的解答,我觉得这确实是像我这样的已经脱离原单位的知识分子找到大众的一个机会。

我觉得鲁迅杂文的形式在当下可能有它新的意义和价值,鲁迅杂文某种程度上是媒体写作,他就是对当代最敏感的问题做出自己的回答,而且他的回答既击中要害,又能以特殊的精炼的语言表达出来。所以我现在在倡导一种写作,叫作现场观察与历史书写,既观察现实,你就写你周围的事情,观察,然后思考;但是你又是用一种历史的眼光去看,而且是采用类似鲁迅杂文这样的文体,我觉得这可能是以后的写作以及寻找自己出路的一个方式。