党媒评《第二十条》:做好人不该有代价 不能忽视舆论作用

今年春节档电影表现抢眼,实现了票房和口碑双丰收。根据国家电影局初步统计,2024年春节假期全国电影票房为80.16亿元,观影人次为1.63亿,相比2023年春节假期票房和人次分别增长了18.47%和26.36%,均创造了同档期新的纪录。

今天是年初十,虽然很多人已经“正式退出春节档”了,但春节档电影的票房数据还在持续拉升。从这几天来看,春节档票房排第四的《第二十条》后劲很足,多次实现了“逆跌”,2月18日领跑当日票房。很多人观影后表示,“泪点与笑点并存,笑着笑着就哭了”“我们很需要这样的影片,如果《第二十条》早点上映会更好”“做好人不该付出代价,还是要勇敢地做一个好人”。

电影《第二十条》是如何唤起大家对正义之举的敬仰?笑声背后,又为何让人不禁掉下眼泪?

电影《第二十条》 图源:电影《第二十条》官方微博

一

电影片名《第二十条》,取自《中华人民共和国刑法》第二十条关于正当防卫的条款。影片呈现的三起案件,都围绕着正当防卫的争议而展开:村民王永强一家因欠高利贷,长期遭“村霸”放贷者欺压,他将放贷者捅成重伤,放贷者最终死亡,他却可能被判处死刑;高中生韩雨辰为阻止校园霸凌将霸凌者打伤,却由于缺乏霸凌证据,面临被立案拘留;公交司机张贵生为保护受到骚扰的女乘客,将骚扰者打伤,却被判定为故意伤害。

作为一部法律题材电影,《第二十条》之所以能在春节档吸引那么多观众走进影院,绝非偶然,主要是因为它将抽象的法规条款化作身边的故事,击中了每个观众内心朴素的情感,引发了人们对于公平正义本能的思考。

为什么这些案件会激起人们的普遍关注和热议?其实,公平和正义一直植根于中国老百姓的内心深处,是在长期的文化熏陶中形成的,是在社会的共识中前进的,有时只需一些小小的触动便能被激活、被放大。或许很多人没有读过刑法第二十条,但大多数人都知道“见义不为,无勇也”,都相信“好人有好报”,都愿意“路见不平拔刀相助”。正是有了这样舍生取义的民族精神和守望相助的价值导向,中华民族才能在历史的长河中进取不息。

在当今社会,人们对公平正义的向往和诉求,早已超越了以牙还牙、以暴制暴的范畴,形成了以法应对不法、以公正对抗不公的理性认知。不论是为了保护本人合法权益的自卫行为,还是保护他人的见义勇为、保护国家和公共利益的英勇斗争,都应该得到法律保护,尤其是后者更应该得到全社会的尊重和褒奖。当我们在每一个司法案件中感受到公平正义,在每一次判决中看到是非曲直得以辨别,才会对国家法治进程更有信心,对内心的价值判断更有底气。

二

有人说,好人难做。有此感慨的原因之一是,尽管人们依然有赤子之心,依然有干云义气,然而有些时候,种种现实顾虑牵绊住了他们仗义而行的脚步。

好人常满腔热血,但热血的义行有时会被误读。电影中有一个生动的情节,检察官韩明为了阻止公交车司机张贵生上访,拿着手机给他解说案发当时的监控录像,一帧一帧地分析,这个视频里从第几秒到第几秒属于见义勇为,从第几秒开始属于互殴,从第几秒开始就变成了故意伤害。看似荒诞其实隐藏了深刻的现实思考。

见义勇为这件事本身就需要有一点儿“上头”,如果张贵生能够“三思而后行”,恐怕他就不会出手救人,而是会选择明哲保身。做“事后诸葛亮”、用上帝视角去评判一次义行是简单而容易的,但如果把自己代入当时的情境中,就会发现所谓的评判不符合实际。怎样选择最佳救助方式、怎样把握防卫限度需要科普,但是怎样守住这一点挺身而出的冲动与血性,也同样重要。

好人总心怀善良,但善良的人有时会受委屈。影片中,韩雨辰勇敢帮助遭受校园霸凌的同学,反而被诬陷为打架受到调查处分,甚至差点被立案拘留。韩雨辰父母为了不让此事影响他的升学大事,教导他“小不忍则乱大谋”,两个人轮番上阵向身为教导主任的霸凌者父亲请求和解,韩雨辰无法理解,明明错的不是他,为什么要他道歉?下次遇到这种事,还要不要管?

我们教育孩子从小要真诚、勇敢、善良,那么我们就要把这样的价值观念一以贯之、言传身教地贯彻下去,不为一己的利益颠倒是非,也不为世俗的无奈而扭曲善恶,更不要让孩子因为做了善事而受委屈。孩子的世界往往是黑白分明的,世界也本来应该是黑白分明的,我们要让孩子始终相信,对就是对,错就是错,就算阳光一时被遮蔽,终究会有云开雾散之时。

好人愿施以援手,但帮助别人有时换来的却是伤害。大学时代的韩明帮助吕玲玲伸张正义,却耽误了自己毕业时的工作分配;张贵生见义勇为,却因故意伤害罪被判入狱三年。而在现实生活中,曾经出现过搀扶摔倒老人反被讹诈、路见不平出了手却被诬陷敲诈的事件。一方面,一些道德坍塌、诚信缺失的事件让人们寒了心、凉了血;另一方面,曾经“沉睡”的法律条款也没能让一些善良的人免于遭受伤害。

正如电影台词所说,“法不能向不法让步”。法律应该维护“善有善报,恶有恶报”的社会秩序,而为了实现这个目标,很多人都付出了巨大努力。刑法第二十条的激活,赵宇见义勇为案等案件的裁决,正在为这些勇敢善良的人披上坚固的“铠甲”,让他们可以大胆行善,不再有后顾之忧。

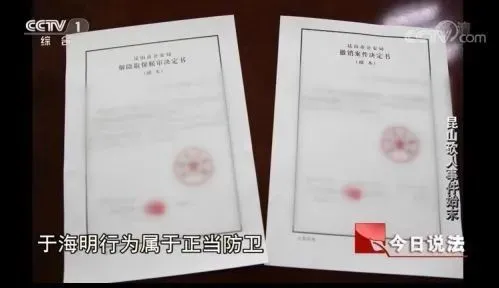

电影《第二十条》中,案例参考原型之一“昆山反杀案”,图为《今日说法》节目截图 图源:“央视一套”微信公众号

三

《第二十条》最令人热泪盈眶的,是触动,是解气,是不让做好人付出代价的法治进步。虽然说电影来源于生活,很多人物和情节也都能在现实中找到原型,但是我们也要看到,和电影相比,现实生活要更为复杂。

从电影到现实,从个例到整体,从积极倡导到社会自觉,我们依然有很长的路要走。怎样不让好人付出代价,这个问题值得每个人深思,因为它事关“我们是把怎样的一个世界交到下一代手里”。

不让做好人付出代价,就要保护好每一次勇敢出手。法律是最基本的社会制度,是治国之重器。制定法律的一个重要初衷是维护公平正义,但是如何在每一个具体案件中精准地理解和适用法律,如何“让坏人犯罪的成本更高,而不是让好人出手的代价更大”,虽然已经成为社会共识,但要完全做到却不是一件容易的事。

面对罪恶,普通人怎样才会站出来?怎样才肯出手、敢出手?最起码的一点就是要保护好他们,首先是法律上的保护。法律不是冰冷的逻辑,而是有温度的,体现着普通人的常情常感。影片所聚焦的三起正当防卫案件,承载了无数普通人对公平正义的期待。这份期待,是对每一次出手的保护,不让做好事被挑刺,不让做好人被辜负,大家才会敢于去做好人,进而让善行义举在整个社会蔚然成风。

不让做好人付出代价,也要注意保护好以身护法的法律人。法律和法律人是公平正义的防线。试想,影片中如果没有韩明、吕玲玲等这样一群胸怀法治信仰和正义感的检察官,如果他们的坚守没有获得认可与支持,案件又将会是怎样一个走向?

电影中塑造的检察官形象,便是现实的折射。推动法治的更大进步,让老百姓在每一个案件中感受到公平正义,始终需要一大批这样的法律人。坚守心中信仰,推动作出不同于以往的裁判,需要顶住巨大压力,他们同样需要被这个社会保护起来,少一些干扰,少一些非议,少一些求全责备,保护他们的信仰追求,保护他们的刚正不阿,保护他们的正义情怀。

不让做好人付出代价,同样不能忽视舆论监督的推动作用。老百姓对关心的社会话题,积极提出自己的意见,是推动法治进步的重要力量。换句话说,网络舆论往往反映着民意走向,如果被正确引导,在某种程度上可以填补法律上的空白,推动相关法律的进一步完善。

近几年多起案件的审判,特别是互联网上对于正当防卫的大讨论,舆论发挥了积极的推动作用。但舆论监督不是“谁弱谁有理,谁死谁有理”,也不是让情绪与法治站在对立面,更不是所谓的“舆论审判”“舆论胜利”。而是要倾听老百姓最朴素的情感期待,努力实现天理、国法和人情的统一,让人们更加自觉地尊重法律、遵守法律、信仰法律。

不让做好人付出代价,让大家敢于做好人,是《第二十条》留给我们的一个思考。它既应该是这个社会的共识,也应该成为无数普通人的追求。