“内卷”不要怪高考

“学历不值钱了”,然后呢?

我的父亲80年代考入大学,是恢复高考之后我们乡里第一批考上大学的人。在那个农村普遍贫瘠的年代,高等教育是极度稀缺资源。一家里想供出一个大学生意味着要损失一个重要的农务劳动力。当然,上学的回报也是可观的。那个年代别说大学生,中专和高中毕业就意味着一份稳定体面的工作。农村人并非认识不到这一点,很多时候首先不是观念问题,而是生存问题阻碍着农村学子进入大学。

虽然东北在全国一直都是教育普及率很高的地区,但就算到我上学那会(新世纪头几年),城乡情况仍然是割裂的。东北城镇家庭独生子女占大多数,多数能保证完整读完初中,参加中考。但农村就不乐观了,当时老家村里初中念一两年就被家长要求退学去务农或打工的比比皆是。尽管这样,东北那时的教育普及率还是位于中国前列的,可以推想当时全国大部分基层地区的情况。

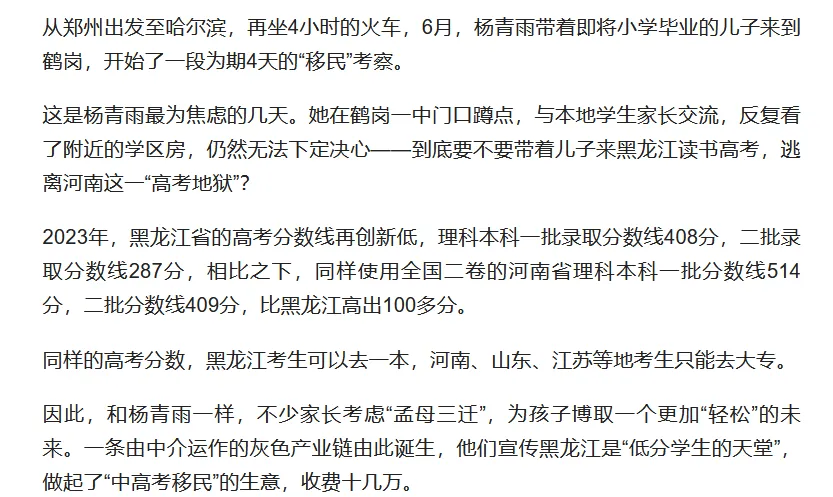

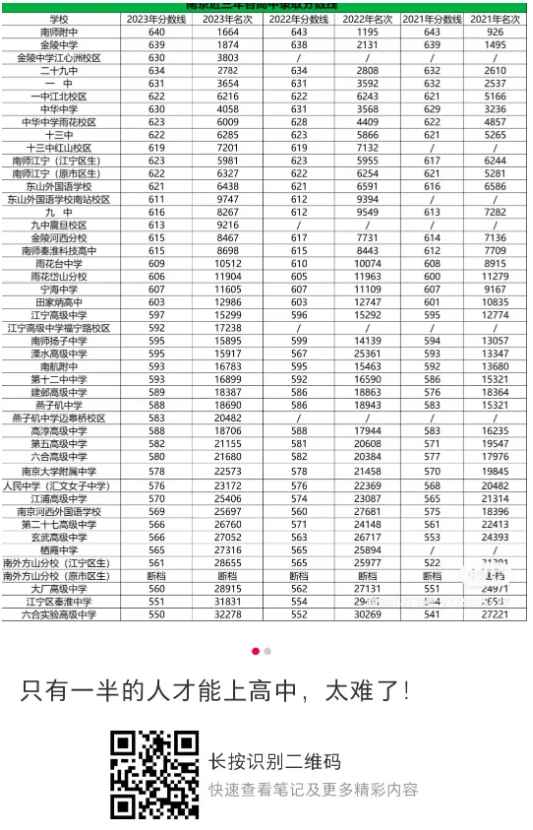

在今天的社会,关于教育资源的两种对立观念同时存在于人们的认知中。一方面,人们普遍抱怨学历越来越不值钱,毕业生找工作越来越卷。另一方面,人们仍在为教育资源的稀缺和分布不均争吵不休,从老生常谈的首都高考优势,各省名校资源和招生名额的不均,到这两年江浙沪之类发达地区市民在网上惊呼“就算我们这么发达的地方也只有一半学生能上高中”,以及黑龙江成为高考移民热门地区等等。

显然,大家都希望学历还那么值钱,但普遍希望的是“我家孩子能比较容易地考上大学,同时学历仍然值钱”,正常人不会想着“把全国大学砍掉一半,这样学历就能像以前一样值钱了”。

这里有一个数据,1978-2008年我国累计毕业普通本专科毕业生3521万人,2008年当年毕业511.95万人,而2023年的本专科毕业人数是多少呢?1047万人。2024年是1179万人。

数据很直观,如今每年高等教育毕业人数都能占到改开之后三十年数量的近三分之一,且未来几年还会增长。据相关预计要2030年前后才会开始回落。

这个数据说明我国高等教育规模发展迅猛,也是导致当下“学历不值钱”的直观原因。但实际上这样的“迅猛”还远远不够。毕竟连江浙沪的人们都在惊呼只有一半学生能上高中。如果真的推行12年义务教育,那现在高达91.7%的高考整体录取率立马就会被拉下来。

昨天看到某个大V发了篇文说“高考也就那样”,说了不少车轱辘话,核心意思是“现在学历的重要性真的一般”,“大学毕业后混得好的经常是当时学习不好的”,“高考排位赛让大部分人没法受益”,“考不好出路也还有很多”。

话是有道理,对很多人也有鼓励和安慰价值。很多行业更重视实际经验,互联网时代的发展也让敢想敢干的人在社会各种细分需求领域中也能活得不错。但不论如何,我国的发展战略到目前为止仍然是致力于将更多的人拉入高等教育,而不是相反。即使未来加强职业教育,那也会是以高等教育的形式。

回头看看新中国发展史,可以看到我国相比大多数国家一个特殊之处就在于,我们总会做出一些超前几十年的规划,且可以长期坚定执行。新中国一穷二白处于农业社会时,就开始大力扫盲为工业人口的培养打好基础。90年代末外部面临美国极限压迫,内部面临经济转型动荡,又开始大规模高等教育扩招,并持续至今。

有些人把90年代末扩招说成为缓解失业率的一时之举,时间证明并非如此。今天的中国能成为史无前例的工业大国,能出现让所有老牌汽车工业国瑟瑟发抖的9.98万元“工业奇迹”,可以说正是由于90年代末扩招,让之前50年的长期积累没有中道而止,而是更进一步结出硕果。

要知道,很多国家不是不想如中国这样搞高等教育扩招,但如果没有足够的工业规模和市场体量,单纯扩大高等教育规模反而会成为引爆社会危机的炸弹。而中国从1949年到1999年再到如今,一直都坚信且坚定执行这一点——扩大教育规模是工业化和现代化的根本。

如今“学历不值钱了”就是这一长期基本国策的“副作用”。这个副作用自然是要去想办法解决的,但解决的方法既不会是梦回捌玖十年代靠稀缺性值钱,也不会是“高考也就那样”。我们先不考虑学历值不值钱,而是从更根本的角度聊聊大学的意义。

学历收入之外,大学的社会意义是什么?

现代大学的源头被普遍认为是12、3世纪欧洲中世纪的大学。对后发地区来说,以大学为代表的高等教育系统的建立被认为是社会进入近现代阶段的标志之一。在很多关于中国近代落后原因的殇式反思中,中国古典王朝没有发展出中世纪那样的大学也被认为是一个重要原因。尽管也有人认为北宋末年蔡京等新党推行的教育改革如果不被打断,或者明末引入西学不被打断,中国也可能发展出自己的大学模式。但毕竟现实没如果,所有后发国家都是仿照西方模式建立现代高等教育系统。

当年毛主席尝试解决跟随西方脚步的问题。1958年,面对老大哥苏联存在的越来越严重的技术特权阶层的现象,他提出了疑问:应当由谁来掌握现代科学技术?

他希望由工人和农民直接掌握现代科学技术,在日常生产工作中通过学习实践掌握现代技术,并能将脑力劳动和体力劳动结合在一起,既能从事科学文化工作又能从事体力劳动,这样新中国的劳动者将会成为有社会主义觉悟的,有文化的劳动者,就可以避免技术特权阶层的出现。在基层,各种各样的技术大学,夜校,半工半读学校兴建起来,为中国工业化初期劳动者的培养起到了积极作用。

当然,这一六亿神州尽舜尧的美好愿望只能止步于工业化初期。现代科学随着深入发展,在前沿部分越来越表现出不确定性,非决定性,非连续性等特征。同时随着专业体系的发展,不同学科之间的壁垒也越来越深。即使在互联网发达的今天,普通人想不靠高等教育打基础就掌握深入的科学知识和生产技术,也是非常困难的。

在掌握知识和技术之外,现代大学的一大重要作用是生产现代社会的“准共同体”。大学创造的成人脱产环境,与面向社会的预备工作,让来自不同地域,不同阶层的人可以有相似的人文社会观念与生活旨趣,建立初步的共同体观念。对个体来说,从这个“准共同体”中毕业就意味着完成“现代成人礼”,在现代性上初步获得了认同。对国家来说,虽然阶级问题在本质上无法靠这个解决,但现代社会想要维持统治稳定,创造共同体认同是最重要的措施之一。

对中国这样的超大规模国家来说更是如此,在转入市场经济之后,一方面城乡差距,东西部发展差距加大,这时候更需要建立超地域性的认同。同时,人们普遍性地被抛入市场社会后,也难以靠以前的国有和集体体系维持普遍认同感。这种情况下,大学就愈发成为培养国人共同体观念的重要场所(当然,我国很多大学长期被吐槽的人文社会价值教育缺失,这是一个问题)。

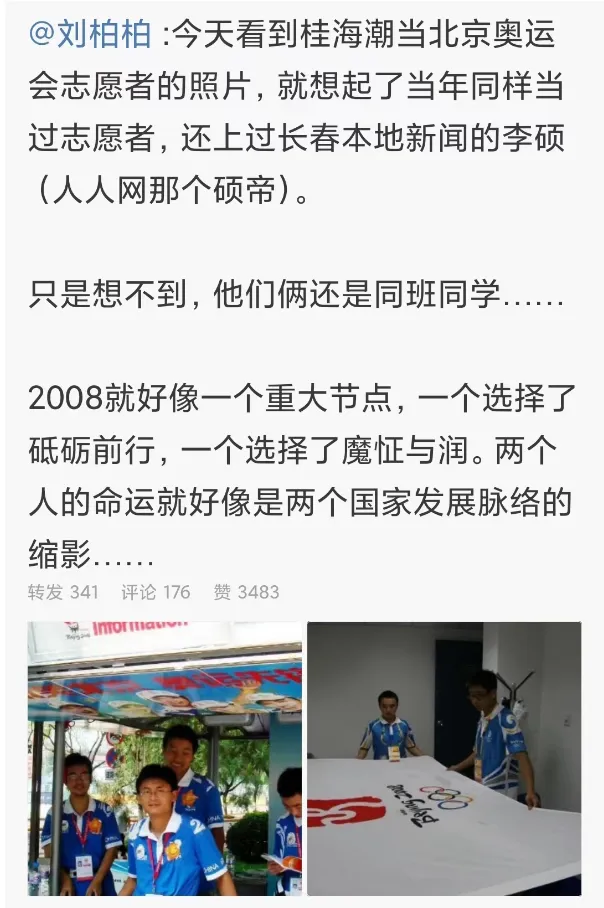

让发达地区的学子与贫穷地区的学子能共享同一座象牙塔,让来自云南小镇的桂海潮与来自东北大城市长春的李硕坐在同一个教室,正体现了中国廉价公平的高等教育系统在共同体生产机制上的重要作用(当然了桂海潮和李硕的人生道路差别说明共同体观念的产生还有很多其他因素,见去年文章《小镇做题家上太空了,他的润人同学在做什么?》)。

另一方面,在集体经济主导的时代,“成人礼”与“社会敲门砖”也可以从集体经济系统获得,但市场经济时代后,这些任务都聚集到了大学身上。

确实,当下很多时候,你可以说学校好与差没那么重要,但还没法说大学不重要。等到什么时候可以真正不重要呢?那要等到人们可以较普遍的从高校之外低成本地弥补知识体系差距,以及可以取代大学作为“准共同体”培养场所的,更广泛普适的新型社会组织形态的产生,这种新组织形态也就会成为高等教育的新载体。这首先需要我们建立新时代的集体主义。

读到这里,聪明的你应该想到了,如果真能达成这两点,学历只会更不值钱。从本质上说,解决问题的方法不是怎么让学历重新值钱,而是在学历变得不值钱的同时,让其他东西也变得“不值钱”。

中国的工业化使命,消灭内外超额利润

“值不值钱”的语境背后本质是复杂货币机制。如果只为吃饱穿暖,今天的地球是可以实现大同社会的。但现代社会人的欲望与需求是复杂的,基础的物质供应满足不了人的高层次需求。卷王家长们拼命鸡娃,或者高中就把孩子送出国,肯定不是只为了孩子将来能吃饱穿暖。

曾经,国企大院时代靠着工农业剪刀差维持的低工资,高福利的体系看似美好,但在市场经济与外来物质的冲击下很快就失去了吸引力。一方面,当时国内匮乏且昂贵的工商业消费品让人们在国企本身福利之外能满足的需求很少;一方面,货币的匮乏又让人们想购买发达国家输出的商品时往往无能为力。更不用说资本主义消费社会创造的诸多伪需求,奢侈品,中产趣味与各种智商税等等,都是单纯的物质福利无法覆盖的。

前段时间比亚迪那个“工业奇迹”发布后,伴随而来的是欧美日车企和国内合资厂商的绝望哭喊。无论如何质疑不到十万的低价是否合理,有一点应该是很多人已经愈发清晰认识到的——

作为史无前例的社会主义超级工业国,中国的历史使命之一其实是系统性地消灭资本主义经济体系中的超额利润,既消灭西方的,也消灭自己的。

在捌玖十年代,一切外来的工业产品对中国的价格都是那样昂贵。曾经大哥大价格两万,话费一个月几千;曾经车是天价的,家电是天价的,电脑更是大部分孩子遥不可及的;曾经大部分人的生活是闭塞的,广阔的国土和繁华的城市生活与他们无缘。

而曾经的西方,靠工业品的暴利垄断就可以躺在全世界人民头上悠闲生活,维持所谓发达国家的优越和体面。直到现在,西方优越生活的本质仍是靠工业垄断,以及附生其上的技术专利,国际规则(国际法、知识产权体系),殖民统治遗留的特许经营等等,也就是所谓的“国际秩序”。掀翻了他们的超额利润体系也就等于掀翻了这所谓的“国际秩序”。

所以他们如此惧怕,如此急迫地想打断中国的工业进程。当汽车芯片大飞机等等都无法维持超额利润的那一天到来,西方还能拿来骑在全世界头上的,也就只剩金融与文化霸权以及美国的武力了。

中国在工业化进程中,既消灭了西方的工业品超额利润,也让国内成为全世界工农产品综合价格最低的地方。代价是地区发展不平衡加剧,房地产的狂飙与金融业的无序扩张。所以消费房地产和金融行业的超额利润又成为了我国现阶段的重要任务。

在这场人类社会前所未有的工业化进程中,货币对人的需求满足价值越来越从商品转移到非商品领域。当你能花不到十万就买到工业奇迹,那再看美国人花三万刀买卡罗拉就纯粹是大傻子。而汽车已经是正常人工业品消费的天花板,也就是说,只从实物商品角度考虑,只要能良好地解决房地产问题,我们在未来是可以告别货币匮乏的。这两年各种消费在升级还是在降级的车轱辘讨论背后,实际就代表中国社会已经在普遍性告别商品超额利润。

告别“卷生卷死”之路

说到这里,解决“学历不值钱”问题的答案就清晰了。实际上,随着我国工业规模的发展,不光学历在变得不值钱,很多东西也在变得不值钱。

比如前几天讨论国内律师行业的文章说到,对国家而言,最乐于见到的局面是适当制造红海市场,社会遍布大量卷成狗的律师队伍,各显其能,去触达市场去服务市场。比如互联网行业这几年也在抱怨不如以前(这有互联网从业者声音大的原因,头部公司的超额利润仍然是远超社会想象的),比如金融行业开始限薪,比如公务员群体。看看这些年的反腐数据就知道,世界上没几个执政组织像国内一样一直在进行大规模换血与迭代。

这些现象用这两年用烂掉的词来形容就是内卷,卷生卷死。内卷这个词在国内舆论语境中早已扭曲了原本的含义。高速工业化进程对各行各业造成的卷当然不是无意义的内耗,它和货币对商品需求满足价值的降低是同步发生的,是我国高效工业体系的必然导向。如果我们可以不困于货币分配的不平等,那各种“不值钱了”并不可怕。

问题是,当人们可以花更少的钱满足物质需求之后,货币主要就被用来决定那些无法靠工业化解决的短缺资源的分配,说白了主要作用就变成用来扩大抽象的阶级差异。到这一步,金融体系中不断膨胀的货币资产价格与货币收入差距,就会从能推动经济进步的“必要之恶”逐渐走向对社会发展的阻碍。

学历不值钱了,技能不值钱了,商品不值钱了,但资产仍然值钱,说白了就是大家都在卷,只有资本可以不卷,这样可以持续么?答案是否定的。

最终,社会主义超级工业国在消灭内外商品超额利润之后,就必然面对消灭不平等的和多余的“货币价值”的历史任务,更多地以非货币价值的逻辑来建立商品之外需求的分配机制。

这里就点到为止了。历史唯物主义的尺度就在这里,中国以史无前例的工业海啸引领后发国家进行秩序革命的同时,也必然要面临自我变革的进行。革命从来不是请客吃饭,主动变革总归比被动进行要好得多。

尾声

当今的年轻人苦于学历贬值造成的卷,但也仍然苦于教育资源的不充裕。固然,今天的教育体系中有很多问题;固然在僧多粥少的现实下,高考的残酷性无法得到缓解。但这些问题需要具体地解决,而不是将“内卷”归罪于高考和高等教育系统本身,只要中国不想搞像美国那样的精英与愚民两极分化教育,那不断扩大高等教育规模就仍然是中国的必要道路。

最终,只有进一步充分消灭西方与我们自身存在的各种超额利润机制,以及不平等的多余的“货币价值”,我们才能开始告别卷生卷死。

这个宏伟的历史进程,我们每个人都会置身事内。