郭松民:从《张之洞》“票房惨案”看人物传记电影

01

新年伊始,就有“票房惨案”发生。

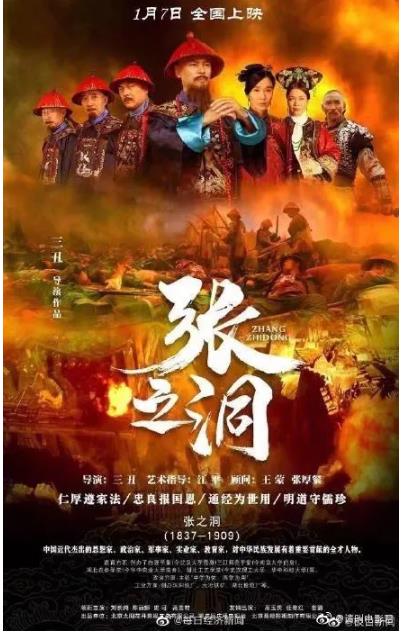

人物传记电影《张之洞》1月7日首日上映时,仅仅卖出了两张票,累计票房90元。此后几天,虽然上座人数有所增加,但六天累计票房只有2018元,不得不黯然下档。

这一“惨案”传递的信息是耐人寻味的。

无论如何,张之洞是晚清洋务派重要代表人物,一生经历许多重大事件,他主张“中学为体,西学为用”,兴实业、办教育,在推动中国近代转型方面,做了一些有益的事,但为什么以这样一个颇有影响的人物为主角的电影,会基本无人问津?

人物传记电影,是帮助后人了解历史人物、贴近历史的很好方式,但在当下中国的电影市场上,却处于一种非常尴尬的状态。

中国人记录历史的重要传统是“纪传体”。《史记》中十二本纪、三十世家、七十列传等,其实就是没有电影时代的“人物传记电影”。《项羽本纪》中的“鸿门宴”一节,每个人物的形象不都是栩栩如生吗?

《史记》已经构成了中华民族重要的文化基因,其对后人的影响力,无论怎样形容都不为过。

据记载,新中国成立伊始,毛主席访问苏联。在和斯大林谈判的间隙,他密集调看苏联的人物传记电影,斯大林闻听后若有所思,叹道,“这是了解历史最简捷的办法。”

新中国成立后,人物传记电影也曾经有过辉煌时期。

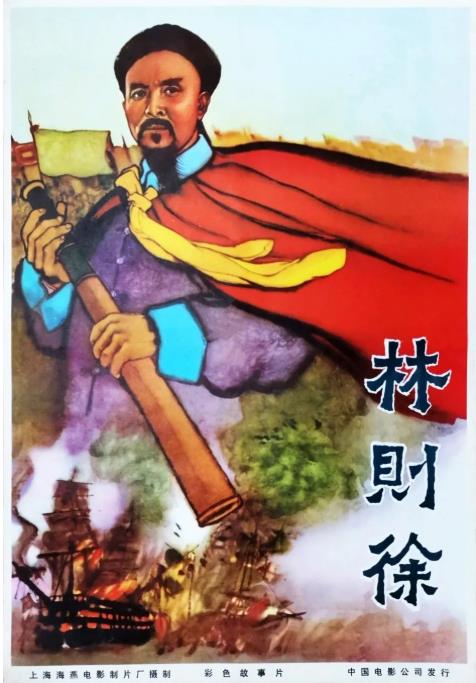

1959年,为了向新中国成立10周年献礼,上海电影制片厂拍摄了有“近代睁眼看世界第一人”之称的民族英雄林则徐的同名传记电影,著名演员赵丹饰演林则徐。

《林则徐》上映后获得了极大的成功。时至今日,很多人一提到“林则徐”,首先想到就是这部电影塑造的形象。

《林则徐》所以能够成为经典,主要是因为这样两个因素:

一是按照历史唯物主义的原则表现历史人物,努力贴近林则徐作为一个爱国者的本质;

二是正确总结近代以来的历史经验,通过林则徐的黯然离场和“平英团”旗帜的升起,表明只有通过人民革命,动员人民的力量,才能找到救国的道路。

此外,《董存瑞》《雷锋》《白求恩大夫》《回民支队》(马本斋)等人物传记电影,在当年也都很受观众欢迎,今天看来,仍然堪称经典。

02

人物传记电影遭到冷遇,是近几十年出现的新现象。

这其中的原因,在于主创人员开始用历史唯心主义的观点片面地解读历史人物。

很多时候,传记电影的主创人员并不能理解主人公的精神境界,他们镜头中的人物因此显得似是而非,甚至面目全非。

比如,2012年,有关方面拍摄了我国著名科学家,堪称当代民族英雄的钱学森的同名传记电影。

但是,这部电影的主创人员根本不理解钱学森的精神境界,让他们表现钱学森,简直就是夏虫语冰一样不着边际。

在影片的结尾,编导让已进入暮年的钱学森仍然和夫人讨论“回国后不后悔”的问题,似乎钱学森一生都对回国与否感到纠结。

钱老真的这样吗?当然不是。

真实的历史是,回国对钱学森来说,从来都不是问题,他从一开始出国就是为了回国的,只有那些把美国和西方视为天堂的人,才会把回国看成是一种“巨大的牺牲”。

最近几年的人物传记电影《音乐家》(冼星海)、《柳青》等也都不同程度地有编导与主人公的精神境界存在隔膜的问题。

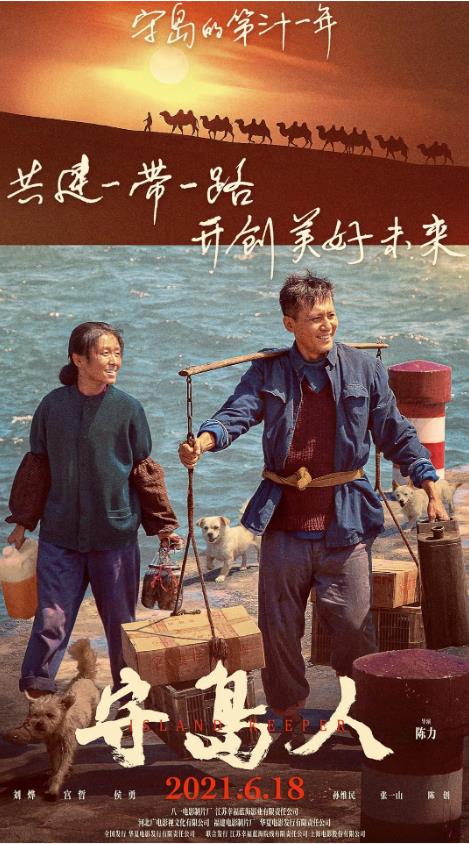

在人物传记电影序列中,去年上映并获得金鸡奖最佳故事片的《守岛人》(王继才)是一个难得一见的亮点。

《守岛人》共斩获了1.1亿以上的票房,这和动辄几十亿元的商业大片票房固然不可同日而语,但却令其他人物传记电影难以望其项背。

更何况,《守岛人》的票房主要来自观众口碑,完全没有泡沫。

《守岛人》的成功,根本原因就在于用历史唯物主义的态度对待历史和人物,抓住了人物的本质,同时也能够通过主人公的故事,回应当下的时代焦虑。【点击阅读】

在中华民族的历史上,从不世出的伟人毛泽东到普通一兵雷锋,从杰出的爱国者、科学家钱学森到一心为了山村教育的教师张桂梅,各个时代、各个领域的优秀人物灿若星辰,他们为人物传记电影的创作提供了无限丰富的宝库,如果不能把他们的精神风貌与业绩在银幕上很好地表现出来,这是电影人的耻辱。

惟愿中国电影人知耻后勇!

【文/郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号“独立评论员郭松民”,授权红歌会网发布】