贾根良:新结构经济学为什么不适合于当代中国?

文章导读

新结构经济学反对从新兴产业价值链高端入手实施国家追赶战略,反对研发核心技术,反对中国发展芯片产业,主张“我们可以等发达国家研究成熟后再引进技术”。新结构经济学的这些理论在中国流行了三十多年,但在“中兴事件”和这次美国对中国发动的贸易战和技术战中已经轰然倒塌。有媒体曾宣传说,林毅夫世行归来为中国经济指明道路,但在实际上,新结构经济学的理论和政策建议基本上与十八大以来党的大政方针是背道而驰的。在习近平总书记中国特色社会主义经济理论的指引下,国内经济学已经到了重视和研究演化发展经济学和中国学者独创的“新李斯特-马克思发展经济学”的时候了。

林毅夫的《新结构经济学》出版后,媒体进行了大力推介。例如,在京东商城上就有如下推荐语:林毅夫世行归来为中国经济指明道路:新结构经济学是发展经济学的第三波思潮!本书“推翻”了发展经济学1 .0版本的结构主义和2 .0版本的华盛顿共识,成为发展经济学3.0版。《新结构经济学》开启中国经济学家理论创新的新纪元。这些推介语都是不实之词,是误导性的。为什么这样说呢?

一、新结构经济学的理论框架无“结构”

新结构经济学号称是在对旧结构经济学进行批判的基础上建立起来的。既然号称“结构经济学”,那么,无论“新”、“旧”结构经济学,其理论框架中就必须有“结构”分析,但新结构经济学却没有“结构”的思维。

在旧结构主义经济学看来,欠发达经济存在着市场缺失(注意这不是新古典经济学和林毅夫所谈的市场失灵问题,市场缺失是指市场根本就不存在。在市场不存在的情况下,何言失灵问题?)、制度刚性和结构刚性的缺陷,因此,发展中国家的结构改造问题就成为经济发展的中心任务。例如,普雷维什和辛格从结构差异关注出口初级产品的发展中国家与出口制造业的发达国家之间旧国际分工问题,但在价值链分工的今天,这种结构性问题就转变成了新国际分工中价值链高端与低端、核心技术的控制与依附的问题了。

但在新结构经济学中,我们看不到上述结构问题的一点影子。新结构经济学的核心思想是:每个时点上的生产力和产业结构是由该时点的要素禀赋及其结构决定的。新结构经济学的分析逻辑是,任何经济体在每一时点的要素禀赋结构是该经济体在此时点的总预算,而要素禀赋结构决定着要素的相对价格,并由此决定在那个时点具有比较优势的产业。在这种分析框架中,我们也看不到旧结构主义经济学讨论的制度刚性和结构刚性问题。

“结构主义”思维涉及到一个最基本的问题:结构转变是连续的还是非连续的?在旧结构主义经济学看来,结构转变最突出的特征是非连续变化,如从马车到火车。作为新结构经济学的核心思想,每个时点上的生产力和产业结构是由该时点的要素禀赋及其结构决定,在这当中有“结构”的非连续变化吗?没有。为什么说新结构经济学理论中没有“结构”概念呢?因为它只假定连续变化,根本就没有考虑到技术革命所导致的突变,如熊彼特所说的对马车无论如何改进也不会导致火车的出现;没有考虑到技术经济范式的革命对“比较优势”的创造性毁灭过程。

新结构经济学所谓的政府干预实际上是对具有比较优势的产业的支持,但它对从一种比较优势(如马车)“飞跃”到另一种“比较优势”(如火车)无法说明。更重要的是,从英国、德国、美国、日本到韩国,有哪一个国家的崛起不是违背比较优势的结果?实际上,新结构经济学捍卫的是新古典主流经济学的统治地位,而新古典经济学却是经济思想史中抛弃动态经济发展主题转向“既定资源的静态配置”的“静态的插曲”(谭崇台,1989:32),是与生产、技术创新、规模报酬递增和由此内生的制度和组织变迁无关的“交换经济学”。这样的一种经济学怎能称得上“开启中国经济学家理论创新的新纪元”呢?

二、新结构经济学不能从根本上解释低收入经济向中等收入经济的历史性转变

因此,这就引出了一个问题:产业政策制定究竟应该是以技术赶超理论为基础,还是以比较优势理论为基础?这个问题实际上又回到了经济思想史中李斯特的古老问题:国民财富的基础究竟是生产力还是交换价值?所谓交换价值就是古典经济学的“蓄积的财富”,也就是新结构经济学的“(经济)剩余”。历史具有惊人的相似性,与亚当·斯密一样,新结构经济学也混淆了财富的原因和财富本身,它关心的是经济“剩余”而非生产力。

一个国家在刚开始时虽然很穷,但如果它不断积累和革新其技术能力,这个国家终究会富裕起来;而一个国家在刚开始时仅靠要素禀赋出卖自然资源或体力劳动,虽然“蓄积的财富”或“(经济)剩余”很多,但因为没有积累和不断革新其技术能力,这个国家最终将会陷入“贫困的陷阱”而不能自拔,就像自然资源丰富的许多拉丁美洲国家陷入“中等收入陷阱”一样。因此,经济发展的核心问题是技术能力和创新问题,而不是可用于再投资的“(经济)剩余”问题,用李斯特的话来说,就是生产力问题而不是交换价值问题,技术赶超而非比较优势所有成功国家产业政策制定的理论基础。由此可见,如果说《新结构经济学》适合低收入国家,但也是有严重局限性的,不能从根本上解释从低收入经济到中等收入的历史性转变。

三、新结构经济学完全不适合于中等收入国家

“新结构经济学”是以东亚处于低收入阶段经验为基础的,完全不适合中等收入国家。为什么这样说呢?因为林毅夫教授反对韩国70年代发展重化工业,反对韩国在80年代进入中等收入国家行列之后进入芯片产业的行为,用他的话来说就是“韩国企业的发展模式通常和三星电子相似,追求等级较高、资金密集程度超过其资源秉赋的技术和产品”(林毅夫,2000)。但结果如何呢?可悲的是,我国进口的芯片不仅来自于美国,而且还大量来自于韩国,因为三星电子已经超越英特尔成为全球第一大芯片制造商。

韩国经济学家李根通过对韩国和我国台湾自20世纪80年代以来经济赶超的成功经验研究验证了佩蕾丝的经济追赶理论:技术赶超是中等收入国家能否跨越“中等收入陷阱”的关键因素,“从中等收入向高收入水平过渡时则主要涉及以技术为基础的专业化,其关键是中等收入国家能否在新技术出现频繁的短周期技术领域取得优势”。李根的这本著作获得了演化经济学的熊彼特奖。

然而,林毅夫教授对于我国战略性新兴产业的建议却是“我们可以等发达国家研究成熟后再引进技术,但可能是10、20年后才成熟”(林毅夫访谈,2011)。我国的战略性新兴产业之所以出现“高端产业低端化”,原因就在于比较优势战略的结果。林毅夫反对中国发展飞机制造业,“飞机在中国就不可能有很大的市场!因为这个需要很高的收入水平!所以美国是世界的飞机生产基地,市场规模是给定的,它给定源头,给定你的收入水平”(林毅夫,2005)。

四、新结构经济学与创新驱动发展战略等我国大政方针背道而驰

新结构经济学缺乏历史感,它一直反对我国在20世纪50年代实施的“重工业赶超战略”。这种理论实际上并不值得一驳,因为一个基本的事实是:日本在甲午战争后就大力发展重工业,所以到了我国抗日战争爆发时,日本就有了飞机、大炮、坦克和航母,而我们却只能用大刀长矛和血肉之躯抗击日本侵略者。日本在甲午战争后因大力发展重工业差点灭绝中国,而新中国建立时已经与甲午战争时隔50多年了,痛定思痛大力发展重工业还是违背比较优势?如果没有我国在20世纪50年代实施的“重工业赶超战略”,我们今天的航天和军事工业就不可能得到发展,高铁和装备制造业的发展就没有基础。了解发达国家崛起的经济思想史的人都知道:在历史上,比较优势理论曾是宗主国诱使殖民地安于贫困的理论,用这样一种理论否认我国在20世纪50年代实施的“重工业赶超战略”的合理性,并长期作为其向国家推荐其政策建议的理论基础,说轻了是天真无知,说重了就是误国误民。

新结构经济学将2003-2015年第一轮东北振兴所谓的“失败”归咎于东北仍继续实施“赶超战略”的结果。但事实真相是怎样的呢?沈阳机床总经理关锡友为什么立志要研制出世界首款智能机床数控系统?因为他看到“中国机床业一直干着出苦力的事,没有‘中国心’的组装业态支撑不了多久。几千家机床企业利润不如日本法纳科(专卖数控系统软件)一家,90%以上的技术附加值被国外拿走,‘谁能不心疼?怎能不改变?中国人要有自信!’”沈阳机床智能机床数控系统是我国工业互联网的先驱,但在东北,像沈阳机床、新松机器人这样的企业能有几家?凤毛麟角!所谓第一轮东北振兴“失败”的原因恰恰在于按照新结构经济学所谓比较优势理论从事加工、组装等价值链低端的结果!

近年来,我国“芯片进口超石油”以及我国信息技术硬件产业的核心技术受制于人给我国经济、政治和军事所带来的极大安全隐患问题得到了人们的高度关注。这种担忧最终在美国政府对中兴公司的禁运中得到了证实。中兴公司事件说明,没有芯片等核心技术,没有自主操作系统,没有大数据的国家安全体系,中国制造2025和中国的智能工业革命只不过是建立在沙滩上的大厦而已,它根本就经不起海浪的冲击。新结构经济学一直反对中国自主研发芯片,现在,中兴事件的残酷事实已经将其理论基础——比较优势理论的教条击的粉碎。笔者一直倡导我国应该从价值链高端和核心技术入手实施技术经济赶超战略,不幸的是中兴公司事件最终证明了新李斯特经济学这种理论的正确性。

五、替代性的选择:演化发展经济学和“新李斯特-马克思发展经济学”

北京大学2017年底在光明日报上发表的迎接“十九大”召开的文章中,在介绍北京大学学科建设成就时,将“新结构经济学”列入了与考古学等相并列的为数不多的重大成就。这种介绍是很不严谨的,北京大学校方真的是不怕贻笑大方:“未经事实检验的”一家之言(一种学说)怎能与一个学科并列呢?何况世界经济史已经证明“新结构经济学”漏洞百出。“新结构经济学”在中国许多地方建立了研究中心,得到追捧,而适合中国国情的、蔚然大观的演化发展经济学(赖纳特、贾根良,2007)和中国学者独创的“新李斯特经济学”(贾根良等,2015)却很少有人知晓,这是中国经济学的不幸,是中国的不幸。

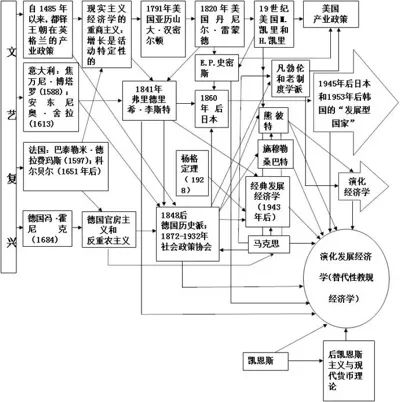

附录:演化发展经济学系谱图

参考文献:

贾根良等,2015,《新李斯特经济学在中国》,北京:中国人民大学出版社。

埃里克·S·赖纳特、贾根良,2007,《穷国的富国论—演化发展经济学的论文选(上、下卷)》,贾根良等译。北京:高等教育出版社。

埃里克·S·赖纳特,2010,《富国为什么富,穷国为什么穷?》,杨虎涛等译,贾根良审订。北京:中国人民大学出版社。

贾根良,2018,“演化发展经济学与新结构经济学:哪一种产业政策的理论范式更适合中国国情?”,《南方经济》第1期。

文章来源

本文为2018年4月21日上午作者在第十届中国演化经济学年会上的发言。

作者简介

贾根良,中国人民大学教授。1995年6月毕业于南开大学国际经济研究所,获经济学博士学位。研究领域为经济思想史、演化经济学、创新经济学与科技管理、发展经济学、东亚与中国经济。入选教育部2016年度"长江学者奖励计划"特聘教授。