评“中性主义”资本观

近年来,“资本”在我国思想、舆论场上确确实实成了一个热词。客观原因是,随着多年来各种资本力量的壮大,无、资矛盾已经不仅是主要的,而且在日益加剧、显性化;主观原因是,无产阶级正越来越能感受到来自资本的压迫,而我国有着丰厚的社会主义思想文化遗产,人们不仅对“资本”之类概念比较易于接受,也不难调用这些概念来观察现实问题。

普通民众“反资本”意识的觉醒,已经让自由主义市场派或“市场原教旨主义”者痛心疾首,如坐针毡。这派对资本的观点实际上是相当保守的,他们不愿意触动资本的哪怕一根毫毛,已经为最广大人民所不喜,也比较容易辨别。另一类对资本的观点正在变得流行,即不是一昧要求捧着、护着资本,无条件把它视作健康力量;而是要求利用、限制资本,把资本看做一种中性力量。

须高度重视在资本问题上的这种理论倾向。

现实是,虽然“资本”一词出现的频度越来越高,但人们对资本的认识远不是统一的,更别谈在马列毛主义基础上的统一,而是相当庞杂。实际上,正如迎春老师所揭示了的,这里面也存在着“两条路线的斗争”:一是重复资产阶级经济学的观点,跟在萨缪尔森等人后面,把资本看做中性的“生产要素”或生产工具。这种观点看似是对资本理论的“创新”,实际上并无新意,萨缪尔森等著的《经济学》中就说“资本一词通常用来表示一般的资本品,它是另一种不同的生产要素”。(参见 -“一分为二,利用资本,转化资本”?)

另一条认识路线是,坚持马克思主义政治经济学的基本观点,坚持把资本看做“用于剥削工人而带来剩余价值的价值,它体现着资本家和雇佣工人之间剥削和被剥削的生产关系”。“整个《资本论》中一而再再而三地反复强调,资本的本质不是物,是生产关系,资本是无偿占有工人剩余劳动创造的剩余价值,资本意味着剥削、压迫。”(郝贵生:纪念马克思诞辰204周年,再论资本的本质)

可以理解为:马克思主义创始人其实很早就批判了在资本问题上的“中性主义”认识倾向。因为马克思主义政治经济学对资本的理解,跟“去剥削化”即否定资本标志着的剥削关系的资本观毫无共同之处。

这是两种根本对立的资本观。

如恩格斯在1884年致保尔·拉法格的信中就说:“只有剥削自由工人的劳动资料占有者才是资本家!”“最好这样说:革命前的小农为家庭衣着织布使用的织布机不是资本;甚至农民利用漫长的冬夜织出布匹卖给商人,织布机也还不是资本;但是,只要使用一个雇佣工人为商人织商品布,并赚取生产费用和布匹出售价格之间的差额,那末,这个织布机就变成了资本。生产的目的是生产商品,这并不赋予生产工具以资本的性质。商品生产是资本存在的先决条件之一;但是只要生产者只出售他自己的产品,他就不是资本家;只有当他利用他的生产工具剥削他人的雇佣劳动时,他才成为资本家。……这您怎么竟没有加以区别呢?”(《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》,人民出版社1976年8月第1版,441页)

更早之前,马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中,批判了资产阶级经济学家侈谈“生产一般”、抹杀不同社会发展阶段物质生产的历史差别的谬论。他指出,各个时代的生产有某些共同标志,如果“生产一般”这个抽象真正把共同点提出来,可以是“一个合理的抽象”;但决不要因为“见到统一……就忘记本质的差别”,因为生产“总是指在一定社会发展阶段上的生产”。“而忘记这种差别,正是那些证明现存社会关系永存与和谐的现代经济学家的全部智慧所在。”他举例说,资产阶级经济学家从“生产一般”出发,以生产从来离不开生产工具、离不开过去积累下来的劳动为由,把资本也说成是“生产工具”和“积累下来的劳动”,把资本看成“一种一般的、永存的自然关系”……这就是把资本主义生产关系硬给说成是永恒的、无条件合理的,为保留资本制造“理论”根据。这形同马克思对“中性主义”资本观的严厉批判。

稍微考察历史,就不难发现:基于把资本看做中性的、可资可社或非资非社的“生产要素”这一前提,进而主张利用、限制资本——这种套路,大概跟孙中山的“节制资本”论属于一个路子,固然有一定进步性,属于资产阶级进步派的观点,但毕竟不是无产阶级马列毛主义的观点。并且,假如作为口头上或表面上的“马克思主义者”,再来宣扬这种观点,那就无异于“变修”,是理论上不科学不彻底、欺骗群众的表现。

再诉诸历史,也不难发现:并不新鲜的“中性主义”资本观流行开来、变得“新鲜”的真实背景是,近半世纪来资本的“野蛮生长”已经到了让资产阶级自己,特别是其中的官僚权贵派都已经无法忍受的地步了。是的,资本的“深化发展”必然要求其“规范健康发展”,资本主导的社会秩序的“巩固化”必然要求资本自己也更多“守规矩”起来。如同往儒生帽子里撒尿的沛公刘邦,在定陶称帝后反过来厌于君臣礼节不严,需要叔孙通制定朝仪、为自己的权力涂上一层“礼法”的油彩一样。

大概,“中性”资本观在当代正是适应资产阶级对马克思主义的“修正”主义,以及它的民族主义、国家主义的一种东西。

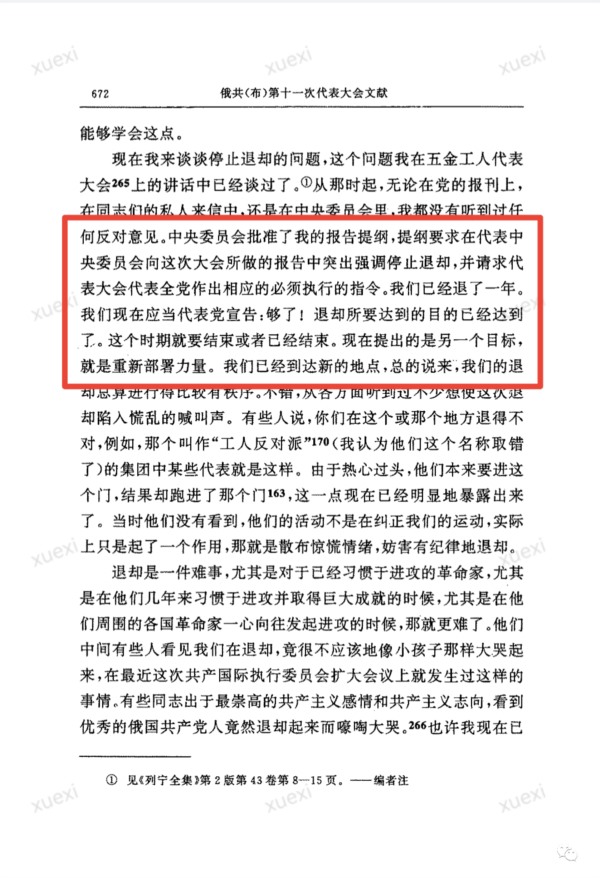

不错,共产党人在一定的历史时期,如我国新民主主义时期、列宁新经济政策时期,是暂不急于消灭(一部分)资本,是利用、限制它;但是,共产党人在理论上从不讳言“消灭资本”,共产党人所谓的“利用、限制资本”跟资产阶级,哪怕是其中的进步派也不同,其根本目标不是保留资本,而是消灭资本。往小了说,是为了巩固工农联盟,为了尽快恢复被连年战争所严重破坏了的国民经济,等等……从根本上说,是为了更好“进一步”而暂时“退两步”,是积蓄力量、准备条件、抓住更有利时机去消灭资本。

总之,共产党人只可能为了“消灭资本”而采取一时的退让策略,不可能回避“消灭”的目标,更不可能变着法子“永久”保留资本。应该讲,对资本是利用、限制、改造、消灭,还是只停留在利用、限制,不改造、消灭也不敢讲改造、消灭,是区分无产阶级专政和资产阶级专政的一个重要标准。

事实上,列宁在1922年3月俄国党第十一次代表大会上就说:“我们退却已经一年了。现在我们应当代表党来说:已经够了!退却所要达到的目的已经达到了。这个时期就要结束,或者说已经结束。现在提出的另一个目标,就是重新配置力量。”(新的译文见《列宁选集》中文第2版第4卷,第672页)

从历史进程的本质方面看,斯大林领导苏联完结新经济政策、再次转向进攻,毛主席在50年代提出过渡时期总路线、领导完成对资本主义工商业的社会主义改造、确立起社会主义基本制度,苏、中两国各自在社会主义基本制度基础上取得了划时代的重大的经济发展成就……这些比较典型地、真正地体现了共产党的性质宗旨,也说明一时的退却——不管是新经济政策还是新民主主义,当然只是为达成“消灭资本”战略目标而采取的策略步骤罢了。

列宁晚年在《论我国革命(评尼·苏汉诺夫的札记)》(1923年1月)中说:“我们也是首先在1917年10月投入了真正的战斗,然后就看到了像布列斯特和约或新经济政策等等这样的发展中的细节(从世界历史的角度来看,这无疑是细节)。”在这里,列宁将新经济政策和另一次著名的退却——布列斯特和约相提并论,不是偶然的,二者都是退却的策略,都属于“世界历史”的“发展中的细节”。这启示我们,要善于区分历史的细节方面和本质方面;拿走向社会主义的历史来说,就是说,要善于区分暂时保留、利用资本的细节,和消灭资本的本质。

而后来资产阶级的经济、历史学者,恰恰不承认或不愿意承认新经济政策是暂时的退却、是历史的细节,他们对新经济政策表现出异乎寻常的热情,试图赋予它某种过分长期化甚至永久化的性质,试图把晚年的列宁拉到他们一边去、变成某种过度的“反思”派……这跟制造一个并不存在的“晚年恩格斯”的套路,其实并无不同。

可怜的庸人!站在资本旧制度的废墟边上痛惜、哀悼旧世界的灭亡,只不过说明他们自己做不到像马克思、恩格斯要求的那样,与传统的所有制关系进行“最彻底的决裂”罢了。

也还有这样一种人,他们说不上是顽固派,但也算怀疑派、动摇派:他们实际上不相信无产阶级有力量、智慧去开辟社会主义的新前景;他们对用以代替资本标志的剥削关系的新型同志式互助合作关系表示怀疑,或认为不可实现。对这种人,需做耐心的解释、说服工作。

还有一个问题,就是所谓“中间派”。

从社会基本面貌、阶级关系的基本面貌来看,应该说,当代与100年前已经大不相同,而恰恰像马克思、恩格斯《共产党宣言》中说的那样:“……我们的时代,资产阶级时代,却有一个特点:它使阶级对立简单化了。整个社会日益分裂为两大敌对的阵营,分裂为两大相互直接对立的阶级:资产阶级和无产阶级。”由于农民阶级已经很大程度无产阶级化,因此,社会基本阶级就演变为三个——资产阶级、无产阶级,和小资产阶级。

如果说有什么“中间派”,那么,应当说最现实的、最大的“中间派”就是小资产阶级群众,而不是其他。大资产阶级(还只是其中一部分),只有在殖民地半殖民地反帝民族抗战那种极特殊的条件下才可能参与统一战线,而且还是动摇的、要制造摩擦的;当代根本不具备民族抗战那样的现实条件,故而假如有无产阶级主导的统一战线,就不应该把一部分大资产阶级考虑在内,统战的主要对象是小资产阶级。

小资产阶级历来具有两面性,在垄断资本占主导地位的时代里,由于也占有一定生产资料,所以跟大资本一起维护私有制,在根本上、总的方面是保守的;又由于受大资本排挤,跟无产者状况也有一定接近,因此也可能产生一定革命性,有时甚至是带有某种狂热性。在这种情况下,无产阶级对于这种统战对象,应当采取“又斗争又联合”的方针:一方面,对于小资产阶级的保守性动摇性(及其对无产者的这种影响),要坚决斗争,包括在思想舆论上,对于小资产阶级的自由主义、民族主义等思潮,要坚决批判,划清界限。

另一方面,要学会调动、利用小资产阶级可能的革命性一面,不急于剥夺中小资本家,把大资本作为主要的斗争对象,至少使中小资产阶级对无产阶级的社会主义要求、变革采取不阻碍的中立态度。也就是说,在垄断资本时代里,在资本问题上确实也需要一种现实策略性,反对“反动的一帮”观点的变种和关门主义态度、做法;理论前提则是,应当主要根据是否垄断,区分垄断的大资本和非垄断的中小资本,而不是再像半殖民地条件下那样依据“民族”“买办”对资本家进行划分。