困境中的毛泽东,从来不盲从

文章的开头,先设想一个场景:

在为理想奋斗的过程中,当你身处困境,周围人大多质疑你,阻挠你,甚至反对你的时候,你会怎么办?

有朋友也许会说,肯定是据理力争啊,肯定要坚决抵制啊。实现理想的道路本就是曲折的,要不畏困难,迎难而上。

好,这个想法没错。

但,当你做出这样的选择,周围人立刻开始孤立你,排斥你,甚至远离你,你又该怎么办?

恐怕,这时候不少朋友就会选择退缩了,他们会选择妥协,试着再次融入群体,哪怕这个群体的氛围、这个群体中许多人的想法理念,自己并不很认同。

即便不认同,但也会想着,待在一个群体里,总比孑然一人要强得多。于是,美其名曰融入群体,实则盲目从众,随波逐流,得过且过,了此余生。

对于从来没有理想的人来说,这样度过一生,其实不算太糟,而是一种顺其自然;

但,对于那些曾经抱有理想但又泯灭了理想的人来说,这样度过一生,不啻为一种慢性折磨。

虽然选择了融入群体,选择了从众,但也许,仍会在某个深夜的某个时刻惊醒,想到自己曾经为之奋斗的理想,是那么触手可及,但又渐行渐远、触不可及。

如果你正好处于这种拧巴的状态里,今天的这篇文章,也许会对你有些帮助。

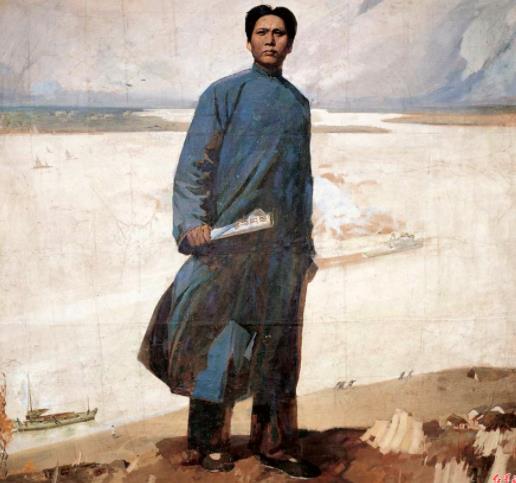

本文的主人公,是新中国的主要缔造者:

伟人毛泽东。

说到毛主席,很多人更多是聚焦于他实现的伟大功绩,但鲜有人去探寻这些功绩背后的故事和原因。

很多人以为他做什么事情,都很一帆风顺;什么困难在他面前,都是不可阻挡;什么问题他来思考,都能顺利解决。

但事实并非这样。

相反,从小到大,在实现理想的奋斗过程中,毛泽东经历了无数的困境。

许多人选择了随波逐流,选择了放弃,甚至选择了背叛。

但,毛泽东坚持了下来,走向了胜利,驶达了理想的彼岸。

是什么支撑他坚持到底?

在我看来,究其本质,有一个很重要的原因就是:

困境中的毛泽东,从来不盲从。

1

毛泽东的少年时代,是在湖南的韶山冲度过的。

8岁那年,他被家里人送到村里南岸的一所私塾上学。

这是一所中国传统式的学堂,里面只教四书五经。或许是因为教学科目太单一,亦或是私塾先生的教学方法太死板,毛泽东对学校的课程并不感冒。

那时候,他和一些同学常在上课的时候读禁书,老师走近的时候,就再用经典遮住。

这些所谓的禁书,其实是《水浒传》、《三国演义》、《西游记》之类的传奇小说,从现代人的视角来看,这些是经典名著,但在毛泽东早年的时候,这些书被清廷列为禁书。

理由很简单,这些书里的内容主要讲战争、讲反抗、讲行侠仗义,可能会对读书人的思想产生冲击,进而动摇清政府的统治根基。这似乎也从一个侧面表明,清政府对自己的统治是多没信心。

这些禁书对毛泽东的影响是巨大的,私塾里那种教人不加思考地盲目服从、摇头晃脑地死记硬背的方式,让毛泽东愈发地反感,甚至想逃离。

10岁那年,这种不满得到了一次集中的爆发。

那是在私塾的一次课上。

以往,是学生走到老师讲台前,背对老师,然后开始背诵四书五经。但那次课上,毛泽东并没有按着往常的流程走。

老师奇怪,问他怎么还不上讲台背书。

毛泽东答道:

“既然我坐着背书你也听得清楚,那么为什么我要站起来背呢?”

在私塾教了这么久,还从未见过这样不守规矩的学生!私塾先生觉得这种行为真是大逆不道,脸气得发白,强令毛泽东上讲台来。

毛泽东去了,但他是拖着板凳去的,并与私塾先生面对面坐下。

这可成何体统!

私塾先生气炸了,他一把拉住毛泽东,想让他站起来,甚至还要打他,但毛泽东挣脱先生的手,大步流星,走出了学堂。

也许,他是在学着《水浒传》里的梁山好汉,进行某种形式的反抗,表达不满。

毛泽东逃离了学校,没有回家,而是开始了流浪。

关于这段往事,他曾回忆道:

“我不敢回家,怕挨打,便朝县城的大致方向走去,以为县城就在什么地方的山谷里。

我流浪了三天,最后还是被我家的人找到。我这才知道我这次旅行只是在兜圈子,走了那么久,离我家大概才八里路。”

回到家,他本以为会迎来父亲和私塾先生的一顿臭骂和痛打,但意外的是,并没有。

相反,毛泽东受到了温和的对待,在他看来,这算是一次“罢课”的胜利。

尽管这次“罢课”的方式方法显得似乎有些欠妥,有些意气用事,但对于毛泽东来说,这是一次重要的尝试。

他开始意识到,面对他人的压迫,如果只是一味的盲从示弱,带来的,很可能是更多的责骂,即便自己是对的也没用,因为自己并无选择和行动的自由。

相反,如果敢于反抗,敢于表达自己的不满,表明自己的立场,表达自己的看法,那么,才有可能让问题得到根本性的解决。

这些启发对毛泽东的影响是深远的。

他往后的许多行为逻辑,都可以看成是年少时养成的反抗斗争意识到延伸和发展。

随着年岁渐长,读的书越来越多,思考问题越来越深,外面世界消息的不断涌入,毛泽东的自我意识也开始觉醒,他也开始愈发地关注这个社会。

他不愿再在韶山冲窝着,守着老样子不变了,因为他知道,守着老样子不变,生活只是毫无生气的循环往复,一眼望得到头,这样的人生不值得过。

唯有走出去,才能遇见全新的可能。

那时候,毛泽东已经17岁了,他决心走出韶山,去看一看外面的广阔世界。

尽管一开始受到了父亲的阻挠,但毛泽东没有轻易放弃。他联合一些支持他读书的长辈,对父亲进行轮番劝说。经过一番“斗智斗勇”和“思想改造”,毛泽东终于成功地争取到了外出上学的机会。

临行前,他给家人留了一首诗,以言志:

“孩儿立志出乡关,

学不成名誓不还。

埋骨何须桑梓地,

人生无处不青山。”

2

从韶山出来后,毛泽东考入长沙的湖南一师,经历了数年的求学生涯,还去北京当过北漂,在北大当图书馆助理员,组织驱张运动,主办《湘江评论》,声援五四运动……

在这个过程中,他接触到了马克思主义,并深受李大钊、陈独秀的早期马克思主义者的影响,参与创建了中国共产党,组织工人运动、农民运动,从此走上了革命道路。

1927年,毛泽东34岁了。

这年初,他结束对湖南农民运动的考察,来到湖北武汉。结合之前的种种斗争经验,以及考察的结果,毛泽东专门组织了武昌中央农民运动讲习所,为的是“训练一班能领导农村革命的人才来”。

之所以要训练领导农村革命的人才,也是位了契合当时社会发展的大趋势。当时,国共两党合作,领导北伐战争,大革命如火如荼,势如破竹。

但就在形势一片大好的时候,1927年4月12日,蒋介石却发动了反革命政变,大肆屠杀共产党人和革命群众。

大革命开始陷入低谷。

当时的中共领导人是陈独秀,他把希望寄托在汪精卫、谭延闿、唐生智等人控制的武汉国民党、国民政府和军队上,却没有认真思考,如果汪精卫等人也背叛了革命,当时没有武装力量的中国共产党,会面临一种怎样的局面。

对此,毛泽东曾提出自己的主张,他说,“不保存武力,则将来一到事变,我们即无办法”。

但,即便毛泽东言辞恳切,却并不被以陈独秀为代表的中共中央理解。

他颇感郁闷,工作闲余,到武昌蛇山的黄鹤楼前散心。

望着滔滔奔涌的长江水,他感慨万千,写下一首《菩萨蛮·黄鹤楼》:

“茫茫九派流中国,沉沉一线穿南北。

烟雨莽苍苍,龟蛇锁大江。

黄鹤知何去?剩有游人处。

把酒酹滔滔,心潮逐浪高。”

多年以后,他曾谈起创作这首词的背景和心情:

“1927年,大革命失败的前夕,心情苍凉,一时不知如何是好。这是那年的春季。”

陈独秀的幻想终究是破灭了,以汪精卫为首的国民党右派,发动事变,至此,国共第一次合作宣告破裂。

事变来的是那样快,那样突然,很多共产党员还没来得及准备,就被抓捕和屠杀。一时间,党内陷入了极大的混乱之中。

8月7日,毛泽东参加了在汉口举行的中央紧急会议,他在会上批评了陈独秀的右倾机会主义错误,并明确提出“政权是由枪杆子中取得”的重要论断。他深知,想要留得一线生机,保存革命火种,就必须进行武装斗争。

会议之后,当时主持中共中央工作的瞿秋白,希望毛泽东去上海中央机关工作。

我想,瞿秋白这么考虑,一方面是认可毛泽东的工作能力,另一方面,也是考虑保障他的人身安全。对于瞿秋白的建议,毛泽东最终还是拒绝了,他说:

“我不愿跟你们去住高楼大厦,我要上山结交绿林朋友。”

能做出这样的决定,真的很了不起。要知道,在当时那种危机关头,许多人都在想着如何谋求自保,选择沉沦,甚至背叛革命,但毛泽东却敢迎难而上,挑起重担,面对未知和不确定性,做自己之前鲜有触及的军事工作,非大智大勇者,不可为也。

为什么会下这个决定?

毛泽东解释道:

“像我这样一个人,从前并不会打仗,甚至连想也没想到过要打仗,可是帝国主义的走狗强迫我拿起武器。”

“是什么原因使我到军队中去的?还是帝国主义、蒋介石杀人。”

如果用毛泽东从小喜欢看的《水浒传》来说,这叫作“逼上梁山”。

年少时,他神往于书中那些为民请命、反抗不公的人或事,而如今,他也蜕变成了一名真正意义上的反抗者,与反革命势力斗争到底。

8月12日,毛泽东回到长沙,准备组织秋收起义。

在进行起义前,为保险起见,他先对湖南的社会情况、群众的心理状态等,进行了一番认真调查。

通过这次调查,毛泽东意识到,由于国民党军队残酷镇压工农运动,在人民群众看来,国民党的旗子已经变成了军阀的旗子,不能再打了,再打就意味着反革命,没有任何号召力了。

有了准确的判断,对于秋收起义,毛泽东提出了一系列新的观点。

第一,不举国民党的旗子,而是“高高打出共产党的旗子”;

第二,发动秋收起义,不能只依靠农民,还应有一定的军事保住;

第三,为了依托农民的力量,必须没收地主的土地给农民,同时,对于被没收土地的地主,还应“有一个妥善的方法安插”;

第四,根据当时的局势变化,将起义范围缩小,而不是所谓的“全省暴动”。

尽管这些观点与当时的中共中央、共产国际的意见相左,但,这些观点绝不是凭空冒出来的,而是毛泽东根据实际情况,有针对性地提出的,因而也就不架空、接地气、能落实。

能在当时那种思想不统一、革命局势紧张的情况下,旗帜鲜明地提出自己的独特看法,不盲信,不盲从,不唯虚,只唯实,这些都充分体现了毛泽东过人的胆识,和实事求是的精神。

对此,瞿秋白不无感慨地说:

“我党有独立意见的要算泽东。”

由于当时国民党反动派力量太过强大,“农民个个同仇,秋收时节暮云沉,霹雳一声暴动”的秋收起义,最终以失败告终。

尽管如此,毛泽东并没有向反革命势力屈服,也没有盲目听从来自党中央和共产国际不切实际的指令,而是将起义队伍收拢、改编,上井冈山,开辟赣南、闽西根据地,开启了新的革命斗争之路。

3

秋收起义之后,经过几年斗争,毛泽东对革命武装斗争的理解和认知也再不断加深,经验越来越丰富。

当时,他已经和在井冈山会师的朱德组建了红四军,并在赣南、闽西等地打开了局面,建立了革命根据地。

按照这样的节奏,革命根据地应当会得到稳步长足的发展,但变数,恰恰就在这时到来。

1930年6月11日,中共中央政治局通过了李立三起草的《新的革命高潮与一省或几省的首先胜利》的决议。

这份决议以“城市中心论”的角度出发,指出:

“没有工人阶级的罢工高潮,没有中心城市的武装暴动,决不能有一省与几省的胜利。

不特别注意城市工作,想‘以乡村包围城市’、‘单凭红军来夺取城市’,是一种极错误的观念。”

同时,还要求要以武汉为中心,进行全国总暴动,并集中红军进攻中心城市,重点是武汉暴动、南京暴动和上海总同盟罢工,甚至要求各路红军“会师武汉”,“饮马长江”。

讲真,当我最初看到这些内容的时候,有被热血沸腾到。决议里的每个字看起来都那么铿锵有力,斩钉截铁,仿佛学习俄国的十月革命,搞城市暴动,毕其功于一役,中国革命就能取得立刻成功!

但,事实果真如此么?

当然不是。

这又不是演电影,又不是爽文小说,又不是在做梦。

李立三的这条路线,出发点是好的,但完全不符合当时的中国革命客观实际,与毛泽东所持有的工农武装割据思想,是完全对立的。

因为意见相左,毛泽东受到了中央的严厉批评:

“你们固执过去的路线,主要的原因是你们没有了解整个革命形势的转变。

这的确也难怪你们,因为你们处境太偏僻了。”

大白话就是:

你们视野不够,格局太小,能力不够,胆子太小。

尽管毛泽东和朱德对立三路线表示怀疑,但鉴于其他人很少表示反对,少数服从多数,也只得接受。

但即便接受,也不代表着全盘接收。

这是毛泽东的高明之处所在。

他和朱德在执行立三路线的时候,一切以实际情况出发,灵活处置,这就在很大程度上避免了红军遭受重大损失,并得以存续和发展。

他们具体是怎么做的呢?

举个例子。

中共中央要朱毛进攻南昌、九江,这显然不切实际,但毛泽东不是抗命不从,而是给中央写信,耐心做出解释,他在信中写道:

“若直进南昌,则敌人主力没有消灭且在我军后,南昌又四面皆水,于势不利,故乘虚渡河向南昌对岸,前进攻击牛行车站为目标,举行八一示威”。

“敌人在南昌城不还一枪、不出一兵。我们此时找不到敌人打,既不能攻南昌,八一示威任务已经达到,遂向奉新、安义散开工作,发动群众,筹款,做宣传等。”

小时候,毛泽东在面对观念上的冲突时,还可以采取有些意气用事的方式去反抗,且取得一些效果;但长大了,参加工作了,意气用事,显然不是明智的做法。

写信解释的方式,虽然看起来费时费力,但却是工作中的必要流程。

当组织内的想法意图不一致时,这样的正式沟通尤为重要。

毛泽东的解释起到了效果,尽管队伍里有人不断发出质疑,说他“不执行中央路线”,但他和朱德顶住压力,没有机械地执行中共中央关于进攻南昌、九江的命令。

这不仅避免了不必要的损失,还让红军队伍人数发展到了一万八千人,为日后的革命发展,奠定了坚实的基础。

还有一次,党内又有人嚷嚷又要去打南昌,但毛泽东说:

“在强大的敌人进攻面前,红军决不能去冒险攻打南昌。

南昌是敌人重兵驻守的地方,红军还没有足够的力量去攻打大城市。

红军必须采取‘诱敌深入’的作战方针,退却到根据地去,选择好战场,创造有利条件,充分依靠人民群众,实行人民战争。把敌人放进来,才能集中力量消灭敌人。”

尽管毛泽东苦口婆心地解释,但还是有些人觉得,“不打南昌,会师武汉,就是违背中央精神,就会断送中国革命。”

好在,这种声音是少数,多数人还是支持毛泽东的主张。

而做到这一点,与毛泽东的耐心说服不无关系,他开了许多会,才逐渐纠正许多同志的错误思想,让大家意识到,“力量不能分散,而要集中,要团结对敌,如果在这个问题上意见不统一,就会导致分裂,对革命不利。”

毛泽东的努力没有白费,红军的力量越来越强大,到1930年10月,朱毛红军总人数已达四万人,革命根据地也有了明显的扩大。

在面对当时中央的立三路线时,毛泽东虽然表示怀疑,但没有决绝地反对,而是保留性地接收和执行,同时也不盲从,不随波逐流,得过且过,而是根据一线实际情况做出调整。

这其实也表明,毛泽东自身也在不断成长,处理事情的方式也越来越高明,既有原则性,又有灵活的调整空间。

他自身的领袖气质,也逐渐地凸显出来,对于日后中国革命的成功,中国社会的大变革,具有深远影响。

4

写到这,我和大家简单回顾了毛主席人生中的3段经历。

年少上学时,他不盲从于私塾的刻板教育方式,而是进行抗争,表明自己的立场;

革命低谷时,他不盲从于消极无度的悲观情绪,而是直面困难,开辟新的道路;

面对命令时,他不盲从于领导高高在上的权威;而是实事求是,灵活处之。

为什么身处困境时,毛泽东总能做到不盲从?难道他不知道这样做,会遭到许多质疑,受到很大的阻力吗?难道他不知道这样做,可能会让自己陷入一种进退两难、排挤孤立的境地吗?

我想,他是知道的。但他为何还要这么做呢?

在我看来,这跟他善于独立思考的习惯,有很大关系。

这种习惯,在他小时候,就已经逐渐养成了。而养成的原因,主要有两方面。

一方面,在于当时封建礼教、繁文缛节的压迫严重,让毛泽东产生了想突破这种束缚的热切希望;另一方面,在于他读到的那些与反抗主题有关的书籍、接触到的与反抗有关的种种事迹。

这两方面的原因,共同作用,促进了毛泽东独立思考习惯的养成。

而当他愈是独立思考,他就能愈是跳出固有的思维框架,站在和众人不一样的角度看问题、想问题,从而得出不一样的结论。

随着经历的事情变多,认知的不断提升,毛泽东在独立思考的习惯加持下,又逐渐养成了调查研究的好习惯,这两个习惯,一个偏理论层面,一个偏实践层面。

这样一来,理论与实践相结合,就让毛泽东总能提出切实可行的观点、方案,而且,往往都是正确的。

我想,正是因为这些因素,才让毛泽东在身处困境的过程中,能够做到坚持不盲信、不盲动、不盲从,即便受到其他人的质疑和不理解,也能坚持到底,同时注意做说服工作,让更多人认识到什么是正确,什么是错误,团结到更多的人。

正所谓“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”。

当我们认识到这一点,再看本文开头所设想的场景,就不难明白,为什么有些人虽然有理想、有热情,嘴上上不怕苦不怕累,但当真的遭遇困难挫折时,就会妥协放弃、随大流的原因了。

想实现自我的人生价值,想做成一件事情,光有理想有热情,是远远不够的。

更关键的,是在于,要做到一边独立思考,一边积极实践,做到理论与实践相结合,做到知行合一。

只有这样,你内心的理想和热情才有坚实的依托,而不是架空浮华的泡沫,经不起摔,扛不起打。

只有这样,在身处困境时,在面对他人的质疑时,才能始终保证自己的航向不偏不倚,并最终突破困境,做成事。

文章的最后,就以一首毛主席身处逆境时写的《采桑子·重阳》作结吧,与你共勉:

“人生易老天难老,岁岁重阳。

今又重阳,战地黄花分外香。

一年一度秋风劲,不似春光。

胜似春光,寥廓江天万里霜。”

希望我们每个人都能像毛主席一样,面对困境时,善于独立思考,敢于积极实践,勤于调查研究,勇于坚持真理。

如是,距离做成一件事,也便前进了一大步。

一起加油。