邓稼先临终:30年后,人们会记住我们吗?

他出生在文人世家,他是世界上顶尖的学者。他如果留在美国会得到良好的生活待遇,但他却毅然回国,在茫茫戈壁上默默无闻为国奉献,他的身影和名字几十年不为人知,但他却为新中国国防事业做出了巨大贡献。他就是邓稼先。

少年有志

1924年6月25日(农历五月十九日),在安徽省怀宁县城外一座叫“铁砚山房”(当地人俗称为“邓家大屋”)的文人世家里,诞生了一个男孩儿。男孩儿的父亲邓以蛰、母亲王淑蠲非常高兴,因为在男孩儿出生前,王淑蠲已经生了两个女孩儿,就是男孩儿的两个姐姐——邓仲先、邓茂先,这是邓家第一个男孩儿。他们高兴之余,给他起了个名字——邓稼先。邓以蛰先后担任北京大学、清华大学教授,王淑蠲也有很高的文学修养,他们特别希望邓稼先从小好好读书,长大做个有学问的人。

邓稼先没有让父母失望,三四岁时,就已经能认许多字,背诵不少古典文学篇章了。那时,邓家人已经搬迁到了北京。北京已经有许多包括小学堂、中学堂、大学在内的新式学校。父母看邓稼先很小就记忆力非凡,读书识字已经很多,一商量,便在1929年 9月邓稼先刚刚5岁多一点儿时,送他到北平武定侯小学读书。

邓稼先在学校里虽然年龄最小,但却十分优秀。他不仅功课领先,待人接物也很是儒雅有礼,读书的勤奋劲头,表现出他小小年纪,就已经有一种上进心,老师和同学都对这个刚刚几岁的孩子刮目相看。

1936年,12岁的邓稼先考入北平崇德中学,直接读初中二年级。

崇德中学理科非常强。邓稼先在这里读书三年,打下了英文、数学、物理方面的良好基础,成为他日后享誉中外的重要起步阶段。在崇德中学,邓稼先认识了高他两班的杨振宁,邓、杨家庭出身背景大体相同,都是少年聪慧,都有科学救国之抱负,都有共同的志趣爱好,二人因之成为好友。邓、杨二人的友谊,一直保持了几十年,直到邓稼先去世。

1937年,抗日战争爆发。北平的北京大学和清华大学,搬迁至云南昆明,与天津的南开大学一起合办,是为西南联大。邓稼先的父亲邓以蛰原打算随校迁到昆明,到西南联大教书,一家人也迁到昆明去,但他偏偏在此时患上了重病。无法,邓稼先一家只好滞留在沦陷后的北平。在日寇占领下生活,邓氏一家人饱尝亡国奴之苦,也激发了少年邓稼先的爱国情怀。

1941年,从北平辗转来到昆明的邓稼先进西南联合大学,读物理系。受业于王竹溪、郑华炽等著名教授。西南联大的北京大学、清华大学、南开大学三校班底,以及它在抗日战争中南迁建成的背景,加上它注重爱国宣传、教授们的带动等,使这所大学成了抗战中学术水准最高、抗战气氛最浓的高校。原本就怀抱救国之志的邓稼先在这里学习了四年,既受到治学严谨之风的影响,也受到爱国气氛的熏陶,成长为一个学识水平高,思想进步的青年。他终身不忘在西南联大读书的经历。

机缘巧合,在西南联大,邓稼先又与杨振宁同校。杨振宁当年在联大读物理系研究生,比邓稼先高三班。二人在这所学校里佳谊依旧,相交甚厚。

在西南联大,思想进步的邓稼先经好友杨德新同学介绍加入了“民青”(共产党的外围组织),积极参加学生运动,也阅读了许多进步书刊,爱国、进步、拥护共产党,是已经形成世界观和政见的邓稼先思想的基调。他依然刻苦读书,对科学知识孜孜以求,但他的目标已经非常明确:为国家富强而读书,学习科学是为了将来为国家强大做贡献。他已经将实现科技强国的夙愿与国家现实联系在一起,将个人的事业与民族兴亡联系在一起。这个学习成绩优秀,政治上积极进步,在抗日救亡的呼喊中成长起来的青年,高唱着“千秋耻,终当雪,中兴业,须人杰”的西南联大校歌,走上科学之路。

“娃娃博士”

1945年8月,抗日战争胜利,让21岁的邓稼先第一次感受到了扬眉吐气的心境。当月大学毕业的他,在凯歌声中找到了为国家重建、社会振兴服务的第一份工作。这年9月,他走上了昆明文正中学的讲台,教授数学。邓稼先教数学时表现出的才能,很快在昆明市各中学里传开了。培文中学调他去当数学老师。1946年1月,22岁的邓稼先又到昆明培文中学任数学教员。当时的中国急需发展被战争延误了的教育和科学事业,自然需要大批人才,邓稼先虽然远在昆明,但很快就被在北平复办的北京大学纳入视线。这年6月,邓稼先回到北平,在北京大学物理系任助教。算起来,他先后在昆明两所中学当教师的时间都不算长,但这段经历却使他积累了教学经验,为他后来为新中国培育科学人才打下了基础。

在北京大学任教的邓稼先,不光一如既往地钻研学术,还在学生运动中担任重要角色。他在学生运动中担任了北京大学教职工联合会主席。在北大,他很快就收获了爱情。他在给一年级物理课担任助教时,认识了1946年考入北京大学的许鹿希,两人初识即一见钟情。许鹿希是五四运动重要学生领袖、后来担任全国人大常委会副委员长的许德珩的长女。许德珩先生思想进步、开放,对于女儿也注重培养,因此,许鹿希从小受到良好家教和学校教育,既思想进步,又有很高文化素养。从他们相爱,到后来结婚,在一起生活几十年,许鹿希默默支持邓稼先为国奉献,受到党和政府的敬重。这是后话。

邓稼先在北京大学教学,待遇很好,以他的学术造诣,在北京大学,教学顺手,前途广阔。但胸怀报国之志的邓稼先却不这样想。他想的是,要到科学水平更高的美国去,学习更先进的知识,掌握更先进的知识后,报效祖国。出于这种考虑,1947年,他参加了赴美研究生考试,一考即中,当年,他收到了美国普渡大学(Purdue University)物理系的录取通知书。第二年秋天,邓稼先远渡重洋,到美国印第安那州的普渡大学研究生院物理系读研究生。这年,他24岁。

在普渡大学研究生院,邓稼先是学习最刻苦的一个。刻苦的学习换来了优异成绩。他到美国学习不到两年,就由于学习成绩突出,很快读满学分。1950年8月20日,邓稼先通过博士论文答辩,获得该校博士学位。博士论文为《氘核的光致蜕变》(The Photodisintegration of the deuteron)。此时他只有26岁,人称“娃娃博士”。

在美国普渡大学,邓稼先也是生活最清苦的一个。几十年后,杨振宁与邓稼先一起在北海仿膳吃饭,杨先生开玩笑似地与邓稼先回忆起在美国的时光说:“这回你可以吃饱了,想当年在美国留学的时候,你可是常常饿肚子的呀!”可不是嘛,邓稼先留学的时候,生活很艰苦,开始没有奖学金,吃饭不敢按饭量吃,只能按钱吃。有一段时间,他和洪朝生(后在科学院低温物理中心工作)合住在一位美国老太太的阁楼里,有一次他俩去吃饭,两份牛排端上后,邓稼先看了看,对洪朝生说:“我这块小,你那块大。”洪朝生就把自己那份给了稼先……回想起这些往事,杨先生与邓稼先都笑了。

勤奋的科学家

邓稼先的成就,也纳入了美国政府的视线,他们打算用更好的科研条件、生活条件把他留在美国,他的老师也希望他留在美国,同校好友也挽留他,但心怀报国之志的邓稼先却毅然放弃在美国优越的生活和工作条件,回国工作。1950年8月29日,他刚刚取得博士学位9天,就登上了威尔逊总统号轮船返回当时还是一穷二白的祖国。

新中国当时建立不久,正在恢复和建设时期,需要大批科学技术人员。邓稼先回国后,中国共产党领导下的人民政府特别重视,当年9月,即分配他到中国科学院近代物理研究所工作,任助理研究员,从事原子核理论研究工作。

这年10月,北京外事部门举行招待会,招待邓稼先等回国科学家。在会上,有人问邓稼先,你从美国带了什么回来?他风趣地回答说:“我带了几双眼下中国还不能生产的尼龙袜子送给父亲,还带了一脑袋关于原子核的知识。”他的话,把出席招待会的人都逗乐了。1951年,27岁的他加入九三学社。

回国后的邓稼先一头扎进科研工作中。在中国科学院,他是最勤奋的科学家之一。为钻研科学知识,邓稼先几乎到了废寝忘食的程度,为求证难题,他查阅大量资料,进行反复演算。在那个年代,中国还没有电子计算机,邓稼先为解决一个难题,往往要在纸上用笔进行大量演算,演算中,要高度集中精力,不能有丝毫分心。因为如果在一个环节上出错,往往就要把全部演算都推倒重来。邓稼先在科研楼里度过许多不眠之夜,一个个科研难题在他手上解决,他办公室里的演算纸却堆积如山。

在研究所里,邓稼先是出入图书馆最多的人之一。他回国不久,图书馆里的同志就发现,来这里查资料最勤的是邓稼先,来得最早的是邓稼先,走得最晚的也是邓稼先。

寒来暑往,一共八个春秋,邓稼先专心致志于原子核理论研究,取得了高水平科研成果。1952年他晋升为近代物理研究所副研究员,时年28岁。在当时的中国,有副研究员以上高级科研职称的人不多,邓稼先当时已经是中国比较年轻的高级研究人员了。这位年轻的高级研究人员,同他的老师王淦昌教授以及彭桓武教授投入中国近代物理研究所的建设,开创了中国原子核物理理论研究工作的崭新局面。

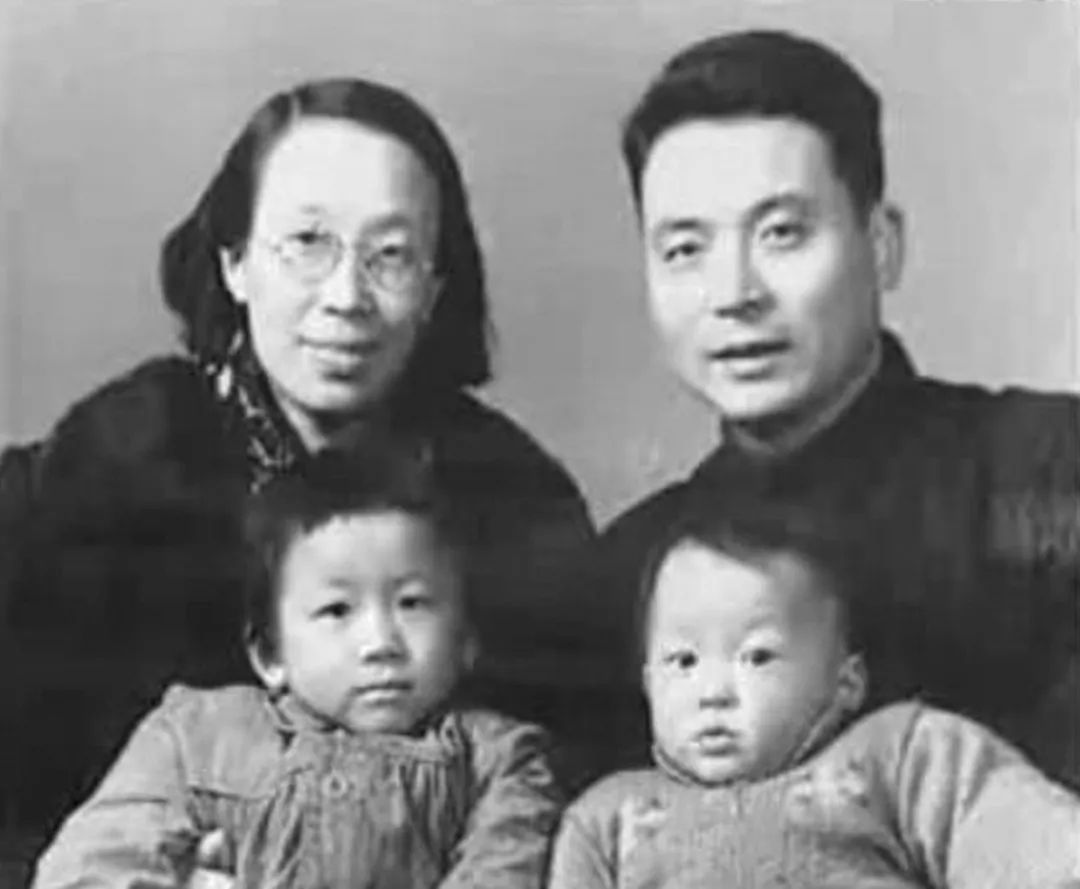

◆邓稼先20世纪50年代“全家福”。

邓稼先与许鹿希的爱情在此期间继续发展。许德珩对于邓稼先也十分赏识。1953年,邓稼先与许鹿希举办了简单的婚礼。婚后头几年,他们的生活很安定。1954年,女儿典典(邓志典)出生。1956年,儿子平平(邓志平)出生。一家四口,和和睦睦。邓稼先在政治上也不断进步,组织上对他也十分重视。这一年,组织上让年仅30岁的他出任中国科学院数理化学部的副学术秘书。1956年4月,他加入了中国共产党。

与此同时,邓稼先也不断取得重要科研成果。1956年,他与何祚庥、徐建铭、于敏等人合作,在《物理学报》上相继发表了《β衰变的角关联》、《辐射损失对加速器中自由振动的影响》、《轻原子核的变形》等论文,为我国核理论研究做出了开拓性的贡献,成为中国核理论的领军人物之一。

为中国核工业做出重大贡献

但是,邓稼先平静的生活和专心致志的科研,并没有持续多久。20世纪50年代中期,毛泽东和中共中央提出,中国在这个世界上要不受人欺负,也要搞一点原子弹、氢弹。并且开始在全国范围内调动人才,集中力量研制核武器。对核理论有很高学术造诣的邓稼先自然纳入党中央的视线。1957年8月,33岁的邓稼先被调到第二机械工业部第九研究院任理论部主任,领导核武器的理论设计。这个研究院是保密单位,在其中工作的人一般不能在公共场合出头露面。邓稼先是理论部主任,更是如此。但他去的第一年,还能够与家人生活在一起,也能够与同是业务圈内的人交往。随着中国核研究的展开,中国有关方面决定把一些高级专家集中起来,让他们在高度保密情况下集中力量进行研制。邓稼先被选为这样的高级专家之一。1958年秋,二机部副部长钱三强亲自找邓稼先谈话说,“国家要放一个‘大炮仗’”,征询他是否愿意参加这项必须严格保密的工作。邓稼先义无反顾地表示同意,回家对妻子只说自己“要调动工作”,不能再照顾家和孩子,通信也困难。从小受爱国思想熏陶的妻子明白,丈夫肯定是从事对国家有重大意义的工作,表示坚决支持。1958年10月,邓稼先告别妻子和两个幼小的儿女,和一大批科学家被调去研究原子弹。到了北京郊区一片阳光普照的高粱地后,隐姓埋名。后来,他们又去了戈壁滩。邓稼先突然从中国的大地上“消失”了。从那一年起,熟悉他的人联系不到他,科研杂志上也见不到他的名字,各种公开场合也没有了他的身影。直到去世,邓稼先隐姓埋名工作近三十年,邓稼先和他的同事们都把自己的姓名和对祖国、对人民的深爱埋在祖国最荒凉最偏僻的地方。

一开始,邓稼先和其他一些科学家集中在一起,挑选了一批大学生,准备有关俄文资料和原子弹模型,想接受苏联专家的培训,以便直接掌握核技术。但是,中苏两党关系恶化后,以赫鲁晓夫为首的苏共中央撕毁了援华协议,撤走了全部专家,中国想直接从苏联人那里学到核技术,已经不可能了。党中央决定,中国要“自己动手,从头摸起,准备用8年时间搞出原子弹”,号召中国科学家发扬艰苦奋斗、独立探索的精神,从头摸索,用中国自己的力量掌握核技术。邓稼先积极拥护中央决策,从此投入到自力更生、艰苦创业研究核技术的工作中去。邓稼先率领28位平均年龄只有23岁的新毕业的大学生,开始了向神秘的原子王国进军。在没有资料、缺乏试验条件的情况下,邓稼先挑起了探索原子弹理论的重任。为了当好原子弹设计先行工作的“龙头”,他带领大家刻苦学习理论,靠自己的力量搞尖端科学研究。邓稼先向大家推荐了一揽子的书籍和资料,他认为这些都是探索原子弹理论设计奥秘的向导。由于都是外文书,并且只有一份,邓稼先只好组织大家阅读,一人念,大家译,连夜印刷。

作为核武器研究所理论部主任和中国原子弹理论设计的总负责人,邓稼先一方面办起“原子理论扫盲班”,亲自讲课、辅导并组织翻译、学习外文资料,一方面思考原子弹研制的主攻方向。他经过一段时间的认真分析,决定选择中子物理、流体力学和高温高压下的物质性质三个方面作为他们的主攻方向,这意味着邓稼先和他率领的科学家团队,要采用最原始的计算方法,向当时世界尖端科技进军。他们用算盘这样简单的工具进行相关的数学计算,其繁重程度可想而知。为了演算一个数据,一日三班倒。算一次,要一个多月,算9次,要花费一年多时间,常常是工作到天亮。作为理论部负责人,邓稼先跟班指导年轻人运算。每当过度疲劳,思维中断时,他都着急地说:“唉,一个太阳不够用呀!”意思是说,我们要把一天时间当两天用。在原子弹总体力学的计算中,有个参数即原子弹爆炸时内部所要达到的大气压的数值对探索原子弹原理有着决定性的重要作用,为此,邓稼先带领这一班青年人夜以继日地轮班进行紧张的计算,用特性线法得出了与苏联专家结论完全不同的突破性结论。该结论最终被从苏联回国的物理学家周光召从物理学的角度科学地加以证实。邓稼先严谨的计算推翻了苏联人原有结论,从而解决了关系中国原子弹试验成败的关键性难题。数学家华罗庚后来称,这是“集世界数学难题之大成”的成果。这是他取得的指导原子弹研制的具有重大应用价值的关键性理论成果。

后来的事实证明,邓稼先选对了主攻方向,这是他对我国原子弹理论设计工作做出的最重要贡献。

邓稼先这个科研带头人还会用各种方法活跃大家与世隔绝的枯燥生活。没有什么娱乐活动,邓稼先就把自己儿时玩的把戏拿出来,让大家共同娱乐。工作劳累过度时,他竟然和共同工作的年轻人玩起了木马游戏。有一次,王淦昌教授看见了他们在玩这种游戏,老教授又好气又好笑地说:“这是什么玩法,你还做儿戏呀。”就是玩这种游戏,邓稼先也严格掌握时间,只带大家玩十分钟,就又开始紧张地工作了。

◆邓稼先(中),于敏(右一)。

1962年9月11日,由罗瑞卿审定,二机部向中央打了一个“两年规划”的报告,此报告提出争取在1964年,最迟在1965年上半年爆炸我国的第一颗原子弹。罗瑞卿这样讲,心中是有底气的,因为这时邓稼先和同事们已经拿出了原子弹理论设计方案,为中国核武器研究奠定了基础。

1963年2月,邓稼先到华北某地参与并指导核试验前的轰炸模拟试验。他有七个月吃住在试验基地,一天工作达到十多个小时,饿了就啃一口馒头,实在累了,就和衣在基地临时搭建的四面透风的棚子里眯一会儿,他们硬是用这种艰苦奋斗精神取得了模拟试验的成功,造出了中国自己的原子弹。1964年10月,他最后签字确定了中国爆炸第一颗原子弹的设计方案。10月16日15时,中国第一颗原子弹爆炸成功。邓稼先高兴的心情无法形容。

在核武器研究中,邓稼先领导开展了爆轰物理、流体力学、状态方程、中子输运等基础理论研究,完成了原子弹的理论方案,并参与指导核试验的爆轰模拟试验。就在邓稼先等人研究原子弹时,1963年9月,聂荣臻元帅命令邓稼先、于敏率领九院理论部研究原子弹的原班人马,在继续研究原子弹理论设计的同时,承担中国第一颗氢弹的理论设计任务。这样,邓稼先又组织力量,探索氢弹设计原理,选定技术途径。在这种情况下,邓稼先接受任务后,领导并亲自参与了氢弹试验。又是整整一年废寝忘食地工作,邓稼先和他率领的科技人员终于取得了重大成果——1967年中国第一颗氢弹的研制和实验取得了实质性进展。

邓稼先和周光召合写的《我国第一颗原子弹理论研究总结》,是一部核武器理论设计开创性的基础巨著,它总结了百位科学家的研究成果,这部著作不仅对以后的理论设计起到指导作用,而且还是培养科研人员入门的教科书。邓稼先对高温高压状态方程的研究也做出了重要贡献。为了培养年轻的科研人员,他还写了电动力学、等离子体物理、球面聚心爆轰波理论等许多讲义,即使他后来担任院长重任以后,也在工作之余着手编写“量子场论”和“群论”教材。

在逆境中的奇迹

1966年,“文化大革命”爆发。在周恩来请示毛泽东后,中央决定,国家研制核武器的基地和人员不能受冲击,加上他们所处的是军事管制单位,因此“文化大革命”一开始,邓稼先所在的单位和他个人没有受到冲击。正是在这种保护下,邓稼先和一批研制核武器的科学家继续埋头苦干,取得了许多新成就。1967年6月17日,中国第一颗氢弹爆炸试验成功。

但是,随着“文化大革命”的深入,核武器试验基地和科研人员也受到了冲击。1971年,“文化大革命”风潮也刮进第九研究院和试验基地。九院内部一些人也搞起了造反组织,开始揪斗科研领导干部和科学家。造反派很快分成两派,他们在对吵对打的同时,争相批斗领导干部和科学家。在这种情况下,许多在研制中国核武器中做出重大贡献、立过大功的科学家蒙冤被整,邓稼先和于敏、胡思得等人也被集中到青海基地接受批斗。

◆1972年7月1日,邓稼先〈中排右一〉陪同周总理在人民大会堂会见来华访问的杨振宁〈前排右五)。

有的造反派还在批斗中要求科学家们把核武器研究关键数据“交待”出来,这使身处逆境的邓稼先经受了严重的考验。在被批斗时,邓稼先非常清楚,这时只要说一句违心的话,泄漏一点儿科研关键数据,就会给中国的核武器事业带来巨大的损失。他顽强地顶着,虽然处境很危险,他却和其他科学家一起,决不把重要科研成果披露一丝一毫。

就在邓稼先等人处境困难时,1971年,国际上十分著名的华裔科学家、诺贝尔奖获得者杨振宁应中国政府邀请,从纽约经巴黎飞抵上海,对中国进行访问。他下飞机后,接待人员问他,在中国想要见什么人?杨振宁便开了一个名单,第一个人写的就是邓稼先。这张名单立即从上海传到北京,转到周恩来总理手上。周恩来马上决定,要尽快把邓稼先召回北京见杨振宁。中央以办公厅的名义拍电报给青海基地,点名要邓稼先回北京。造反派们见此电报,不敢再批斗邓稼先了,而是对他换成了笑脸。邓稼先从北京回来后,造反派开始非常客气地对待他了,从此,邓稼先在基地里暗无天日的生活结束了。

就是在“文革”逆境中,邓稼先也无怨无悔,保持着爱国奉献情怀。1971年8月,杨振宁在北京看到邓稼先时,问他的工作地点,他只说“在外地工作”。杨振宁故意问他:中国能在那样短的时间和那样差的基础上研制成“两弹一星”,西方人总感到不可思议。“在美国听人说,中国的原子弹是一个美国人帮助研制的。这是真的吗?”为了守机密,邓稼先回答得很谨慎,说:我觉得没有,但是确切的情况我会再去证实一下,然后告诉你。1971年8月16日,在杨振宁离开上海经巴黎回美国的前夕,上海市领导人在上海大厦请他吃饭。此时,北京派专人乘民航班机把一封信送到上海正在宴席上的杨振宁手中。信是邓稼先请示了周恩来并按照周恩来的意见连夜写给杨振宁的。信中说,他已证实了,中国研制原子武器过程中,除了最早于1959年底以前曾得到苏联的极少“援助”以外,没有任何外国人参加。杨振宁后来回忆说:“这封短短的信给了我极大的感情震荡。一时热泪满眶,不得不起身去洗手间整容。”杨振宁认为,正是由于中国有了这样一批勇于奉献的知识分子,才挺起了坚强的民族脊梁。

由于周恩来和中共中央有指示:要爱护和使用邓稼先等科学家,因此,他在解脱不久,就经工宣队、军宣队同意,仍然领导科研事业。从此,邓稼先开始为维护科研院所和试验基地的稳定而工作。他做出的重大贡献、身上的特殊魅力,使他在九院和基地都享有很高威望。凭着这种威望,他能说服分成两派的造反组织继续工作。

因为周恩来的保护,以及邓稼先等人的努力,在“文革”中,九院和试验基地虽然也历经风波,但科研工作一直没有停止,而是取得了一个又一个成就。

1972年,邓稼先被组织上任命为核工业部第九研究院副院长。这年,他48岁。

无私奉献

邓稼先刚刚参加研制中国核武器时,正是中国三年困难时期,尖端领域的科研人员虽有较高的粮食定量,却因缺乏副食和油水,也经常饿着肚子工作。邓稼先从岳父那里能多少得到一点粮票的支援,他用这些粮票买了许多饼干,分给和他一起紧张工作的同事们。就是在这样艰苦的条件下,他们照样日夜加班,并且精神要高度集中,因为“粗估”参数的时候,要有物理直觉;昼夜不断地筹划计算时,要有数学见地;决定方案时,要有勇进的胆识和稳健的判断,等等。

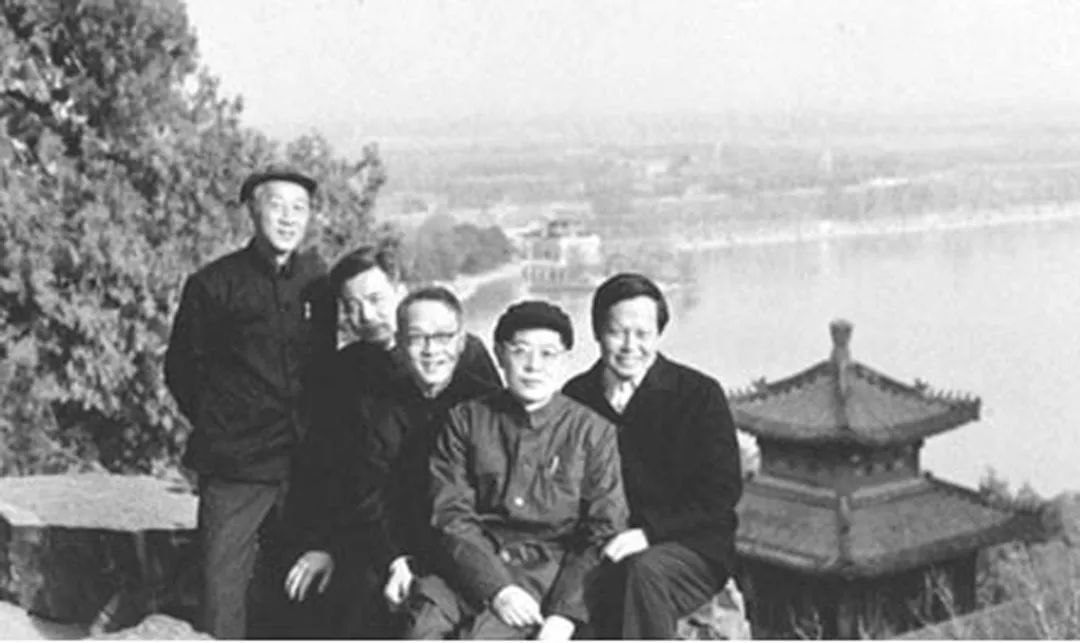

◆1974年,黄昆、邓稼先、黄宛、周光召、杨振宁(从左至右)游览北京颐和园时合影。

邓稼先不仅在高度保密的科研院所里一天接一天地进行紧张的科研,还要经常到连飞鸟都很少光顾的茫茫戈壁滩上,亲自指导试验。在那里,他度过了一个个四五十度高温烘烤的夏日,度过了一个个气温在零下三十度并遭受狂风飞沙吹打的冬天,在试验场度过了整整十年的单身汉生活。他有十五次冒着被核辐射伤害的危险,在现场领导核试验,亲临现场,使他掌握了大量核试验第一手材料。每次核试验之后,他不顾生命危险,第一个跑到现场去采样,以证实效果。最紧张的是他同时进行原子弹和氢弹研究。他和于敏一起确定了“邓—于方案”,此方案为两弹相继研制成功,起了最关键的作用。在他和科研人员共同努力下,中国研制两弹间隔时间最短,法国用了8年、美国用了7年、苏联用了10年。中国创造了世界上两弹研制间隔时间最短的奇迹。

邓稼先虽长期担任核试验的领导工作,却本着对工作极端负责任的精神,在最关键、最危险的时候,他总是不顾个人安危,出现在第一线。在核武器插雷管、铀球加工等生死系于一发的危险时刻,他都站在操作人员身边,既加强了管理,又给作业者以极大的鼓励。邓稼先写了一首词,既是他自己无私奉献的写照,也是为了鼓励其他科学研究人员:

踏遍戈壁共草原,

二十五年前,

连克千重关,

群力奋战自当先,

捷音频年传。

蔑视核讹诈,

华夏创新篇,

君视名利如粪土,

许身国威壮河山,

功勋泽人间。

由于邓稼先有一种默默无闻工作的精神,加上他们是在与世隔绝状态下工作,他许多无私奉献的事迹是在他去世后才发现的。

这里只讲一个真实的故事:1979年,在一次核弹试验时,因降落伞在半空中突然破裂,原子弹从高空坠落地上,被摔裂。这是一个重大事故,试验人员也面临极大危险。为了避免毁灭性的后果,邓稼先明知接触原子弹碎片能够致癌,却冒着生命危险一个人抢上前去,把摔破的原子弹碎片拿到手里仔细检验。也正是从这件事起,他受到了致命的核辐射伤害。邓稼先回到北京后,身为医学教授的妻子知道他“抱”了摔裂的原子弹,强拉他去检查。结果发现在他的小便中带有放射性物质,肝脏被损,骨髓里也侵入了放射物。一句话,他已经被放射物质严重损伤,得上癌症的几率已经极大。但邓稼先却不在乎,不久,又回到核试验基地。回到基地的他,因受到放射性物质伤害,已是身体虚弱,步履艰难,但他坚持要自己去装雷管,并首次以院长的权威向周围的人下命令:“你们还年轻,你们不能去!”就这样,他带着病,继续在基地工作了很长时间,错过了最佳治疗时间。

◆1979年,寻回未爆的核武器弹头后,邓稼先(左)与赵敬璞合影。

“文化大革命”结束后,邓稼先迎来了他科学事业的第二个春天,党组织对邓稼先也给予充分信任。1979年,组织上任命他担任核工业部第九研究院院长。1980年,他当选为中国科学院院士(原称学部委员)。1982年,他获全国自然科学一等奖。当选为中共第十二届中央委员会委员。1984年,他被评为国家级有突出贡献的专家。是年,中国地下核试验取得了突破性的进展。邓稼先高兴地写下这样的诗句:

红云冲天照九霄,

千钧核力动地摇。

二十年来勇攀后,

二代轻舟已过桥。

邓稼先的科研任务越来越艰巨。但他以自己的奋斗精神和奉献精神,迎难而上,拖着病体,担当起了更加繁重的研制任务,并且依然像以前那样拼命工作。1982年的一天,已经担任核武器研究院院长的邓稼先亲自到试验现场指导时,井下突然有一个信号测不到了,大家十分焦虑,人们劝他回去,他只说了一句话:“我不能走。”直到他指挥大家解决了问题,才和大家一同回去休息。

1985年,邓稼先已经病势沉重,组织上强行安排他住院治疗,他才住进北京的一家医院。病榻上,他平静地说:“我知道这一天会来的,但没想到它来得这样快。”弥留之际,他仍然惦记着祖国战略武器的发展,在身体极度虚弱,每次拿起笔来写字都要出一身虚汗的情况下,还仍然和于敏一起研究中国武器发展的重大战略问题,写下一行行事关中国未来的文字,最后和于敏联名,向中央提交了一份关于中国核武器发展的建议书。邓稼先用自己最后的生命力量,向祖国献上了一片赤诚。

邓稼先的癌细胞已经大面积扩散,他自己心里也十分清楚,自己临近生命的终点了。在此情况下,他只提出一个要求:在国庆节时,去看看天安门。当他在有关领导干部和医务人员陪同下,来到天安门广场时,望着天安门城楼上的国徽,他心情激动不已。他多么希望自己再多活几年,为中国的富强再尽一点儿力量啊!

党和国家尽全力挽救邓稼先的生命,1985年8月为邓稼先做了切除直肠癌的手术,1986年3月做了第二次手术,1986年5月又做了第三次手术。同时给了生命即将终结的邓稼先以特殊荣誉和照顾。1986年7月16日,时任国务院副总理的李鹏前往医院授予他全国“五一”劳动奖章。组织上还为他个人配备了一辆专车。但具有很高思想境界的邓稼先,即使在生命即将结束时,仍然保持着谦虚谨慎的品格,更不愿意接受组织照顾。在生命最后几天,他只是在家人搀扶下,坐进这辆专车,转了一小圈,表示已经享受了国家所给的待遇了,然后就请组织上把专车用到工作上去,派给更需要的人。

中央尽了一切力量,却无法挽救邓稼先的生命。1986年7月29日,邓稼先因全身大出血而逝世,享年62岁。他临终前留下的话仍是:“不要让人家把我们落得太远……”在他去世13年后,1999年国庆50周年前夕,党中央、国务院和中央军委又向邓稼先追授了金质的“两弹一星功勋奖章”。