抗美援朝中的一曲英雄赞歌——《英雄儿女》背后的故事

抗美援朝中的一曲英雄赞歌

——红色经典影片《英雄儿女》背后的故事

作者:陈辉

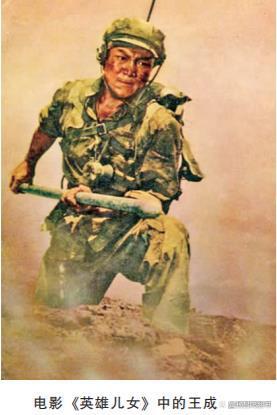

《英雄儿女》是1964年由长春电影制片厂制作的一部战争片。该片由武兆堤执导,毛烽编剧。影片改编自著名作家巴金的小说《团圆》。

影片讲述了抗美援朝战争时期,志愿军战士王成、王芳兄妹同上战场,王成在战斗中壮烈牺牲。王芳在师政委王文清的帮助下,以哥哥为榜样,为战士演出服务。王文清当年曾是党的地下工作者,在上海被国民党反动派逮捕后,女儿王芳由王成的父亲王复标抚养。最终,她与养父王复标、亲生父亲王文清在朝鲜战场上团圆了。

影片上映后,好评如潮,成为一部反映抗美援朝战争的经典影视作品。在庆祝建党百年之际,揭开这部红色经典影片幕后的故事,更加耐人寻味。

著名作家巴金与《英雄儿女》背后的故事

“没有巴金的小说《团圆》就没有影片《英雄儿女》,有了《英雄儿女》使《团圆》更加为读者所喜爱。”这应该是影片《英雄儿女》第一个幕后故事。

小说 《团圆》的问世,是与巴金两次奔赴抗美援朝前线采访分不开的。

1950年10月19日,中国人民志愿军跨过鸭绿江,开始“抗美援朝,保家卫国”。1952年初,北京人民艺术剧院院长曹禺受中宣部文艺处处长丁玲之托写信给巴金,动员他参加全国文联组织的赴朝创作组。

1952年3月,全国文联安排巴金率领一个由17人组成的访问团前往朝鲜前线。访问团在朝鲜停留的7个月中,巴金曾到过平壤、开城,但更多的时间是与指战员们一起生活。为了能多搜集些生活中的素材,他采取了少休息、多跑路的办法,同年轻人一起,不辞劳苦地 翻山越岭,穿梭在炮火硝烟之中。他把目光主要集中在那些普通的战士身上。 巴金的真诚、坦率、谦虚,以及满腔的爱国热情,使他很快与战士们打成了一片。

1953年7月,当听到 《朝鲜停战协定》在板门店签字时,巴金决定再次赴朝体验生活。这次出行的时间为1953年8月至1954年1月。

在朝鲜前线的日子里,他的身影穿梭在硝烟中。在志愿军65军194师582团6连,他体验了钻防空洞的险境以及“一把炒面一把雪”的艰苦生活。

1952年10月,6连在开城保卫战中担任攻打红山包的主攻任务。在指导员、副连长先后负伤后,副指导员赵先有指挥全连坚守阵地,最后只剩下赵先有和通信员刘顺武两人。赵先有用步话机向团长报告,敌人已冲上我军阵地,要求炮兵直接向自己阵地炮击,并大声喊 :“向我开炮!”阵地被夺回来了,但赵先有和刘顺武壮烈牺牲。

巴金到6连所在团采访时,团长张振川向巴金详细介绍了战斗经过和赵先有烈士的英雄事迹。巴金听后非常感动,为塑造 《团圆》 中王成的形象奠定了基础。

有一次,巴金在某连队采访时,发现那些战士在学习特级英雄黄继光的时候,谈得更多的是他们连队自己的“黄继光”——谌木春。于是,他的笔下又多了一位舍生忘死的英雄。

1953年7月,该连3排副排长谌木春率领一个班作为前锋,在进攻时遇到敌人地堡火力的阻击。谌木春看到情况紧急,为使后续大部队减少伤亡,他奋不顾身地用胸膛堵住了地堡的枪口。听到这个英雄事迹时,巴金落泪了。他后来说:“即使写出十倍多、二十倍多的作品,我也写不完这些日子里堆积在我心中的爱,也表达不出这些日子里激动着我的心的感情。我找不出适当的话来感谢我在朝鲜遇见的每个志愿军。”

在两次赴朝鲜共约一年的时间里, 巴金的足迹遍及平壤、开城等地和前沿阵地的潮湿坑道,采访了志愿军司令员彭德怀、“特等功臣”赵先有所在连队、“钢铁战士”张渭良等,掌握了大量珍贵的第一手材料。

回国后,经过七八年的沉淀,1961年,巴金终于写出了3万多字的中篇小说《团圆》。在这部小说中,巴金采用第一人称的写法,用“我”的耳闻目睹,向读者讲述了发生在朝鲜战场上的感人故事。1961年8月,小说发表在《上海文学》上。

小说发表后,反响很好。当时的文化部副部长夏衍看过《团圆》后很受感动,责成长春电影制片厂将其改编成电影,作为文化部年度重点影片搬上银幕。长春电影制片厂领导经研究决定,把这项任务交给了导演武兆堤。

武兆堤接到改编《团圆》的任务后, 想到了抗大时期的同学、时任解放军总政治部副主任傅钟秘书的毛烽,并给其打电话谈及此事。

武兆堤从长春给毛烽打电话,让他帮忙改编巴金的小说《团圆》。第二天, 武兆堤就从长春赶到了北京。在宾馆,毛烽看了小说《团圆》后,也为其中的情节所感动,下决心和武兆堤共同改编这部小说。武兆堤找到夏衍,请求其为毛烽请假。夏衍径直找到傅钟,说明了情况。傅钟答应让毛烽去改编剧本。当时,正值夏季,傅钟去北戴河休养。毛烽和武兆堤也到了北戴河,两人躲进宾馆开始正式改编剧本。

经过反复商讨,他们决定将人物感情作为整个剧本的主线。小说《团圆》只有3万多字,要把它搬上银幕,绝非易事,改编成剧本的难度较大。但经过他们28天的艰苦奋战,《英雄儿女》剧本终于在北戴河宣告完成。当时没有打印机,武兆堤和毛烽连夜抄写。抄写完剧本后,武兆堤返回长春,把剧本交给长影厂副厂长胡苏。看完后,胡苏连连叫好。

剧本送到夏衍那里,他看后非常高兴,当面对武兆堤和毛烽说:“你们真有本事啊!这么快就改编成这么好的剧本。”夏衍指示主管电影工作的领导:“重点拍这部电影,胶片要用从英国进口的!”

剧本送到巴金那里,他很快回话:“没有意见,同意拍电影。”

1964年,由小说《团圆》改编的电 影《英雄儿女》在全国上映后引起了极大的轰动,“风烟滚滚唱英雄”的歌声很快传遍大江南北。

周恩来在百忙之中抽时间观看了这部电影。一天晚上,在中国作协和总政文化部任职的刘白羽接到了周恩来打来的电话:“我想作家一定要到火热的斗争中去。你们不都是到了火热斗争中才写出了新的作品吗?巴金带了个头。他抗美援朝,深入生活很好嘛!写出《英雄儿女》那样好的作品。”

王芳的原型有两位

随着影片《英雄儿女》不断深入人心,又出现了王芳的两位原型:一位叫柳岳继,另一位叫解秀梅。

王芳原型柳岳继

电影《英雄儿女》中王芳的原型,一位在河南。

柳岳继1950年参军的时候还不满16周岁,她报考了军队文工团。1951年,柳岳继随志愿军入朝。

1952年10月14日至11月25日,上甘岭战役进行了43天。战役打响之后,柳岳继等3名文艺兵也参加了战斗,主要是负责救护伤员。在战斗的间隙,柳岳继为战友们缝被子、包饺子。战争结束后, 她转业到了河南。

柳岳继老人说:“有一次,我们在郑州拍一个片子,有一个记者采访我。 他说,别人都没有戴军功章,只有我戴了军功章,就单独采访了我。我讲了上甘岭战役,讲了抗美援朝的故事。他就写了一篇文章,讲述在抗美援朝战场上女战士的故事,写完文章让我改。记者写得很好,我没改动一个字。我只在电影 《英雄儿女》王芳原型后面加了两个字‘之一’。王芳是抗美援朝女战士的代表形象,并不属于我一个人。我们参加过抗美援朝的女兵都是王芳。”

王芳原型解秀梅

1932年,解秀梅生于河北省高阳县于堤村的一个贫寒农家。1950年2月,18岁的解秀梅参加了人民解放军。抗美援朝战争爆发后,她随志愿军第68军前往朝鲜战场。 战场上,解秀梅经常和文工队的战友们穿过敌人的封锁线,深入到阵地前沿,奋不顾身地为战士们演出各种节目,鼓舞士气。 解秀梅不仅要做好宣传鼓动工作, 还要给战士们缝补衣服,甚至充当护士。

1951年11月,上级派解秀梅和文工队的几个同志到前线慰问和护理伤员。在手术所,解秀梅对伤员的护理尽心尽责,倾注了全部心血。朝鲜的冬天十分寒冷, 伤员冻伤严重,有伤员双脚冻得红肿, 解秀梅毫不犹豫地把伤员一双冻坏的脚放进自己的怀里取暖。

1951年11月30日,9架敌机在志愿 军的病房附近狂轰滥炸,手术所顿时陷入火海之中。在护理员的帮助下,伤员们都转移了,只剩下605团的一名重伤员——排长李永华还没来得及转移。在手术所门口,解秀梅不顾一切地冲了进去。她找到李永华后,没有任何犹豫,背起他就往外冲。突然一颗炸弹袭来,解秀梅迅速趴在李永华身上。李永华毫发无损,她却负了伤,胳膊上、手上鲜血直流。为此,志愿军68军领导机关给解秀梅记了一等功。她成为抗美援朝战争中唯一荣立一等功的女兵。

1952年5月23日,在北京中南海怀仁堂后面的大草坪上,作为志愿军文工团归国代表,解秀梅受到中央领导的接见。

影片《英雄儿女》,让人们记住了一个英雄的时代,记住了洗刷百年耻辱的抗美援朝战争,记住了千千万万个王成式的人民英雄。

原载《党史博览》2021年10期(转载时有部分删减)

来自:百度https://baijiahao.baidu.com/s?id=1724017797476515090&wfr=spider&for=pc