抗美援朝有“另类”英雄?假的!

一提到湘西的历史,很多人首先想到土匪。

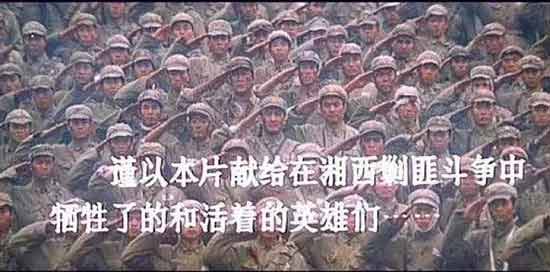

1980年代,《湘西剿匪记》和《乌龙山剿匪记》的热映,进一步加深了这种印象。

近几年,“湘西土匪”还跟抗美援朝扯上了关系。有一些文章称,曾有上万名“湘西土匪”作为没有军籍的“随军劳改犯”前往朝鲜战场,去完成“自我救赎”,其中绝大多数人长眠在异国的土地上,侥幸生还者后半生也备受歧视,凄苦终老。

事实果真如此吗?

文| 殷杰

编辑|谢芳 瞭望智库

本文为瞭望智库原创文章,如需转载请在文前注明来源瞭望智库(zhczyj)及作者信息,否则将严格追究法律责任。

1“匪”之由来

“湘西”,广义上指包括湘西土家族苗族自治州、张家界、怀化、娄底、邵阳在内的整个湖南省西部地区;狭义的“湘西”特指湘西土家族苗族自治州。

这一带多崇山峻岭、山高林密,交通极为不便,再加上土地贫瘠、物产不丰,造就了世代杂居于此的各民族吃苦耐劳、彪悍的性格,遇上灾年,他们善于抱团取暖。

早在明清时期,湘西就形成了各种土著武装、半武装团体林立的局面,社会形态异常复杂。其中,既有百姓自发组织起来对抗官府的抗捐抗税武装、地主恶霸用于维护自身利益的团练,也有以村寨为单位、以血亲为纽带组织起来专与邻村邻寨争夺生存资源的宗族团体,以及各种“会道门”组织。

当然,也有不少人为求生存铤而走险,落草为匪。

【注:“会道门”产生于15世纪的明代正德年间,是一种具有准宗教性质的、封建迷信色彩很浓的秘密结社组织,因多以教、会、道、门取名而被简称为“会道门”。】

土匪们祸害乡里。图源:电影《湘西剿匪记》

以上各色武装、半武装团体中,只有真正的职业股匪是全脱产的,其他团体无事时各人分散生产,有事时再猬集一处,大部分团体组织并不严密,彼此界限亦非泾渭分明。

在一定条件下,各团体的性质常发生摇摆和角色转换,很多湘西山民都曾从属于某个甚至几个团体。于是,在“不服王化”尽皆为“匪”的认知下,“湘西无人不匪”的说辞流传一时。再加上《湘西杂记》等文艺作品的渲染,人们对湘西“妇人多会放蛊,男子特别欢喜杀人”的印象愈加深刻。

实际上,湘西的职业股匪大多要遵守一定的“行规”,否则难以生存。心理特别变态、手段异常残忍的,仅限于少数匪首。“匪众”大多为贫困山民出身,他们或自愿、或被迫追随匪首。

从明清到民国,地方当局没少组织“剿匪”。但一则当地民风悍勇,土著武装团体善用地形与官兵周旋,二则官兵也明白“鸟尽弓藏”的道理,所以每每无功而返,甚至“越剿越多”“兵匪一家”。

于是,地方当局又施“招安”之法,只求湘西土著武装团体不要明着与自己对抗。这个办法实际上只能暂时压制矛盾,一有利益冲突,那些“归顺”的湘西土著武装团体就会“复叛”,故而留下了“湘西匪事剿不尽”的说法。

土地革命时期,红军常在湘西活动,不少湘西山民和武装团体参加红军队伍。

到了土地革命时期,贺龙、萧克率领的红2、6军团曾长时间在湘西一带活动,一些抗捐抗税团体和村寨自卫队成建制投奔红军,一些股匪也弃暗投明,与过往划清界限,投入革命的洪流。

于是,在国民政府口径中,“湘西匪类”中又多了“赤匪”一类。

1949年下半年,湖南大部分地区解放,一些来不及逃跑的国民党党团骨干、特务、旧警察、土豪劣绅,以及被打散的散兵游勇,纷纷逃入湘西。这些人与地方反动势力勾结,裹胁山民与人民政权对抗,妄想将湘西打造成“反共复国基地”,只待“第三次世界大战”爆发,便可卷土重来。

一时间,湘西匪众激增至10余万人,严重威胁着新生的人民政权。

2人民战争

湖南解放之初,人民政府就将剿灭各地匪患作为巩固新生人民政权的头等大事来抓。通过对湘西历史和现实情况的深入剖析,人民政府认为,湘西土匪依组织成分可区分为四种类型:政治土匪、惯匪、游杂武装和封建土匪。

其中,政治土匪数量最多,危害最大。

湖南解放之初,剿匪是摆在新生人民政权面前的一项重要工作。图源:电影《湘西剿匪记》

【注:政治土匪,指以国民党特务、反动军官为领导,以惯匪、国民党残余部队和散兵游勇为骨干,以地主恶霸、封建势力、帮会团体为靠山,并以一部分被胁迫、受蒙蔽的落后群众作掩护的武装反革命集团;惯匪,指职业股匪;游杂武装,指当地的民团;封建土匪,主要指割据一方的宗族势力及“会道门”武装。】

湖南解放之初,人民政权发动群众打了场剿匪人民战争。

1949年10月,衡宝战役尚在进行时,解放军47军140师奉命暂时脱离军建制,留在湘西剿匪和维护交通线。广西战役胜利后,47军军部率139师、141师,以及38军114师,46军138师等部队,于1950年初先后赴湘西地区剿匪。

这是一项系统工程,创造性地将剿匪、清匪、起枪、捕捉匪首恶霸特务、减租、退押、土地改革、建立基层政权和地方武装有机地结合在一起,从动摇湘西土匪赖以生存的社会基础入手,旨在彻底解决延续数百年的“湘西匪事”。

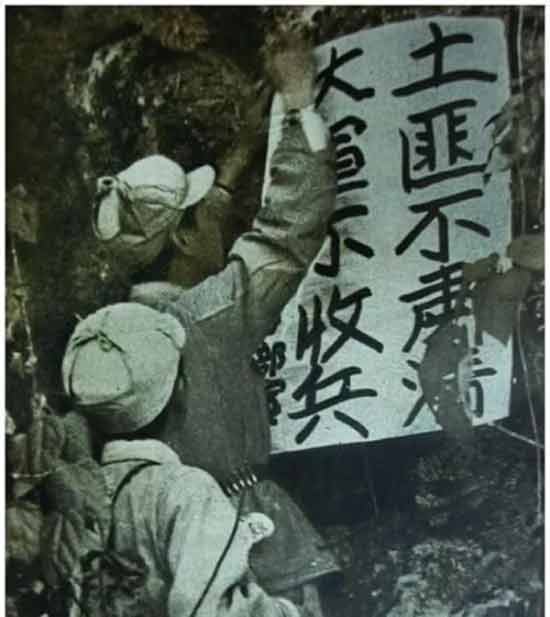

被擒获的湘西土匪。

这套强有力的“组合拳”,各环节相辅相成,缺一不可。

减租退押和土地改革,旨在彻底解决广大贫苦山民的生存问题。唯有这样才能让群众真正拥护人民政府,我基层政权才能建立起来,才能依靠和组织广大群众建立基层地方武装。基层政权和基层地方武装真正建立起来,才能斩断各股土匪获取经济接济、情报支援的渠道,让他们成为“聋子”“瞎子”“过街老鼠”。

清匪和起枪,旨在拔除土匪们安插在各地的眼线,打消广大群众接近、支持人民政权的疑虑。做到了这些,对土匪的打击可以事半功倍。

这是一场政治、军事、经济相结合的“总体战”,也是一场声势浩大的人民战争。在党的领导下,我剿匪部队坚持军事打击、政治争取、发动群众三者紧密结合的方针,推行“首恶必究、胁从不问、立功受奖”政策,对普通匪众家属不歧视,在土改中照样分田。

由此,形成了部队集中围剿与分散清剿相结合,地方武装和民兵大力协助,群众自发上山劝降和踊跃揭发潜藏亲匪分子的良好局面。

土匪向人民政权自首,并交出武器。

从1950年初到1951年初,仅仅一年,湘西地区就已建立起稳固的基层政权,发展地方武装2.14万人,民兵3.14万人,仅47军就歼匪92081人,缴枪79831支,炮196门。灾延数百年之久的“湘西匪事”被彻底剿灭。

需要指出的是,人民政府和解放军对擒获土匪进行了严格的甄别。匪首、土匪骨干及欠有血债、民愤极大者都受到了镇压。不这么做,就无法平民愤和保卫胜利果实。

一般匪众在接受教育后被遣送回原籍,交由群众共同监督,并解决其生产问题,让其安心生产、不再为匪。经一定时期的管制后,由农会评议,根据其现实表现决定是否摘除土匪帽子,给予农民待遇。

3脱胎换骨

截至1951年1月,47军已教育遣散了约6万名一般匪众。尚在集中看押,有待进一步甄别和教育的匪俘还有36583名,其中包含了此前38军114师、46军138师撤离湘西时移交的众多匪俘。

2月19日,四野司令部电令47军军部率139师、141师到长沙集结,140师到湘潭集结,准备入朝作战。

有文章称,47军接到命令后,将上万尚在看押中的匪俘编入部队,作为无军籍的“随军劳改犯”一同入朝,并以47军入朝人数高达59875人、为志愿军各军之最作为佐证,这是极其荒谬的。

47军军史记载,接到入朝参战命令后,该军一面收拢部队,一面将集中看押的匪俘移交给了湘西军区部队,由军区武装继续对匪俘进行甄别和教育工作。

而且,从情理上说,将尚未完成甄别教育的在押匪俘编入部队赴异国参战,是有极大安全隐患的。此外,这么多无军籍人员随军,供给问题也难以解决。

诚然,我军历史上确实曾有过极少数的“随军劳改人员”,但那都是我军指战员违纪后,经军事法庭审判接受惩处,因种种原因不便移送地方管理而随军,且都保留了军籍。

翻身群众踊跃报名参军。

那么,入关时拥有4个师编制,总计54583人的47军,在160师早就调归湖南军区建制的情况下,军部辖3个师为何反而膨胀到了59875人?

一方面,是因为北平和平解放后,原国民党军第13军297师、第35军262师先后拨归47军编制,被分散编入下属各师,使得该军实力大增。

另一方面,47军南下作战时,沿途不断吸收解放战士、翻身农民和进步学生入伍。因此,虽然该军作战时不断出现伤亡,还大量抽调干部战士加强地方政权建制,并逐渐遣散来自旧军队的不宜留用人员,但总体实力仍较入关时有明显增长。

47军军史记载,在入朝前近3个月整训时间里,该军不仅达到了每营4个连(3个步兵连,1个机炮连),每个步兵连170人的满编状态,而且每个师还新成立了补训团。

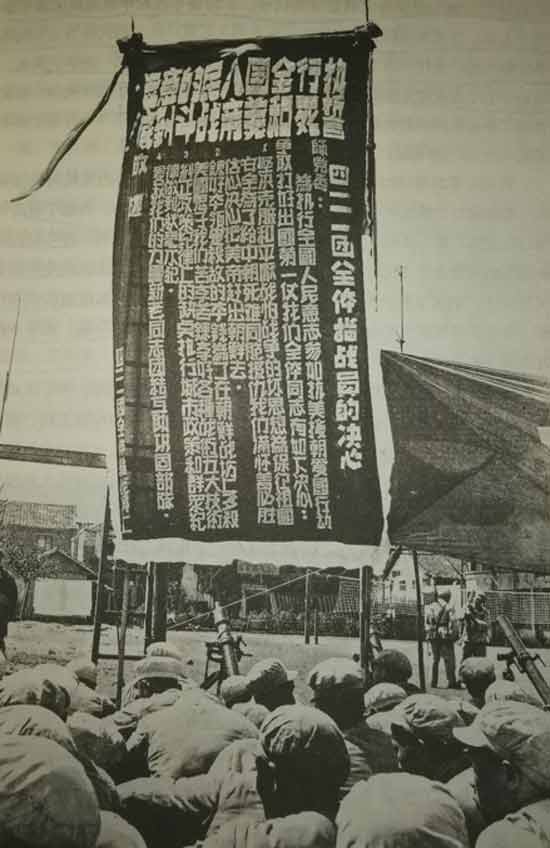

47军141师421团入朝誓师大会。

需要指出的是,运动战阶段第二次战役胜利结束后,国内对志愿军入朝参战一事已不再保密,并且对群众广泛开展了“抗美援朝、保家卫国”的时事教育。第三次战役志愿军轻取汉城,将“联合国军”一举赶到三七线附近,国内群众支援抗美援朝的热情更是空前高涨。

在这种情况下,广大翻身做了主人的湘西人民纷纷报名,要求参加志愿军,其中有一些曾经从过匪、但经教育改造后已摘去土匪帽子的人员。

湘西350万群众中,约10万匪众只是极少数,脱帽人员占比就更少了。据《凤凰县志》记载,该县参加志愿军的“脱帽土匪”仅有100多人。湘西22个县均在党的领导下进行建设发展,各县政策尺度是差不多的。

此外,当年入伍政审非常严格,以至于有“参军赴朝比挑女婿还严”的说法,所以,47军补训团中脱帽匪众的比例不可能高,匪首或股匪骨干混迹于其中的可能性基本不存在。

虽说47军补训团的主要成分是好的,但部队并没有放松对他们的教育工作。解放战争时期总结出的诉苦教育,对新区入伍者同样有效。让大家倾诉在旧社会所受的苦,启发大家寻找受苦的根源,再看看新社会人民政权为群众所做的一切,新战士们自然会明白参军是为了保卫胜利果实,为天下穷苦人翻身作主人而战。

诉苦运动是提高指战员政治觉悟的一大法宝。

在此基础上,我军又深入开展爱国主义教育,通过揭露美国霸权主义本质,引导大家厘清抗美援朝和保家卫国的关系,认识到这是反侵略的、正义的战争,符合全国乃至全世界爱好和平人民的美好愿望,由此激发了全体指战员的爱国热情。通过科学分析美军战略弱点和志愿军以劣胜优的可行性,消除了少数指战员中存在的惧战、畏战心理,树立打赢信心。

贴近现实、接地气的思想政治工作,是我军战胜一切强大敌人的法宝。经过持之以恒的思想教育,即便是曾有过从匪经历的新战士们,思想上也发生了脱胎换骨的变化,很快融入大家庭,成为英勇无畏的钢铁勇士。

4无畏勇士

我军官兵政治上完全平等,对军队大家庭中任何一员,无论其参加我军前有何经历,都不会区别对待,更不会贴上某种标签,因此,要甄别那些曾有过在湘西从匪经历的志愿军战士事迹是十分困难的。

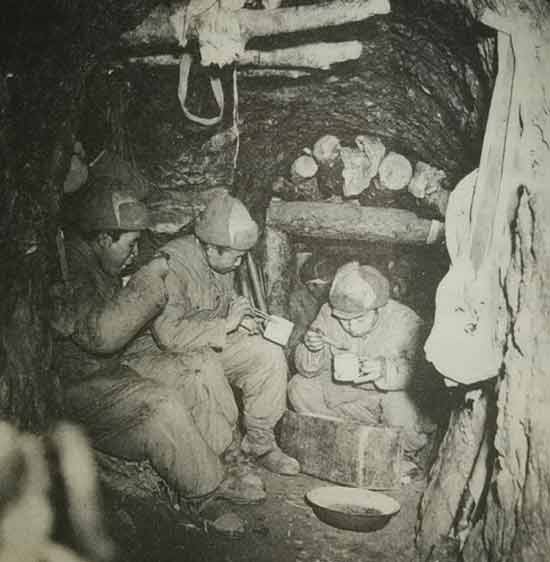

志愿军指战员的坑道生活。

有文章声称,《谁是最可爱的人》一文中描写的松骨峰战斗,牺牲的烈士中有近一半人曾是“湘西土匪”。这个说法严重缺乏事实依据,而且在任何军史、战史中都无法得到佐证。

相关文章截图

坚守松骨峰的部队,是38军112师335团1营3连。38军只有114师曾有在湘西桃源一带为期一个多月的剿匪经历。作为东北边防军首批部队,114师即便是在紧急奔赴东北时吸收了一些曾有从匪经历的人参军,数量也不会太多,跨师调剂到112师的可能性极小,而这类人员在112师335团1营3连占比近半数的可能性几乎不存在。

不过,通过党史、军史和地方志,我们仍能找到少数曾在湘西有从匪经历的志愿军战士,在朝鲜战场上的英勇事迹。

1952年3月23日晚,志愿军47军141师423团对美7师一部及哥伦比亚营据守的上浦防东山阵地发起了进攻。由于协同出现了问题,当该团1营3连主力冲至敌铁丝网前时,负责破障的该连3排11班还没来得及打开通道。

若3连主力猬集在铁丝网前,必遭敌火力大量杀伤。在这关键时刻,11班副班长腾明国和战士李高彪、丁兆贵、吴二华、张福祥用身体伏在铁丝网上搭成人桥,让连主力通过。这5位勇士中,有4人当场牺牲,张福祥被踩昏,他苏醒后跟随3排投入战斗,消灭了敌军2个地堡,战后被记大功一次。

攻占表面阵地后,敌军开始了疯狂反击。在3排战友们遭受重大伤亡之际,眼看着成群的反击之敌就要冲上阵地,10班战士宋德清拿起爆破筒,奋勇跳入敌群与敌人同归于尽。

张福祥和宋德清,一个来自湖南桑植县,一个来自湖南张家界,在加入志愿军前都曾有过短暂的从匪经历。但这并不妨碍他们转变成为国而战的钢铁勇士。

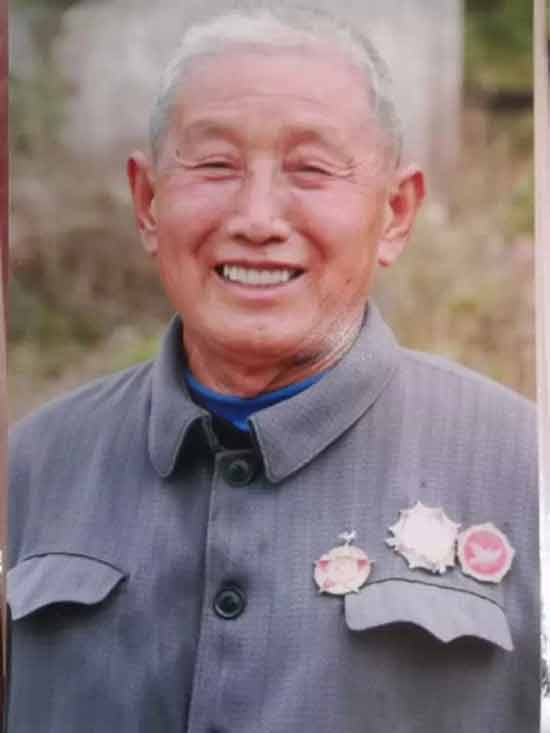

就在当晚,同样来自张家界、参军前有过短暂从匪经历的3连机枪手金珍彪,用猛烈火力掩护战友们连续摧毁敌军17个暗堡,并在随后的打敌反扑中大显神威,先后歼敌165人,自己的右腿则连中3弹,背部和臀部被燃烧弹严重烧伤,昏迷后被战友们转运到野战医院。

此后评功,金珍彪被授予一等功臣、二级战斗英雄称号,并在随后的从军岁月里被提拔为连长。

曾有过短暂从匪经历的金珍彪,因战功突出被授予一等功臣、二级战斗英雄称号,并被提拔为连长。

有文章认为,正是因为这些前“湘西土匪”在朝鲜战场上“特别能打仗,战术素养高”,因此部队曾特意到湘西招收“前土匪”入朝以补充部队员额,而且他们中的绝大多数倒在了朝鲜战场上。这种说辞歪曲了事实,是非常片面的。

首先,前文已经详述,湘西参军入朝的志愿军战士中,曾有过从匪经历的人所占比例很低。而历史上,湘西土匪乃至其他地方的土匪,其组织严密程度并不高,总体而言根本谈不上有什么现代战术素养。只有极少数职业匪首和骨干分子拥有比较好的个人军事技术,但这些人都在被镇压之列。

那些曾有过短暂从匪经历的志愿军战士,之所以“特别能打仗,战术素养高”,绝不是因为之前在土匪队伍里接受了正规系统的军事训练,拥有了丰富的实战经验,而是参加志愿军后经过思想教育,被彻底改造成了为人民而战的勇士。他们知道自己为谁而战,知道自己所有的付出都是有光荣而伟大意义的,因此才会如饥似渴地苦练杀敌本领,在战场上舍生忘死,杀敌立功。

其次,在解放战争中,老解放区的人力资源消耗极大,急需休养生息。因此志愿军的兵员补充,除从各部队抽调老兵入朝外,主要是面向新区招收新战士,这也是四川省成为志愿军烈士最多的省份的原因。

湖南民风悍勇,近代以来素有“无湘不成军”的说法,因此志愿军将新兵招收指标向湖南广大地区,尤其向多山的湘西地区作适当倾斜是必然的。而且,朝鲜战场主要是山地攻防较量,来自湘西的新兵吃苦耐劳,惯于山地行动,容易适应朝鲜战场环境。

最后,招兵时的政审关非常严格,前文已经讲过,就不再赘述。

所谓“赴朝的湘西土匪大部战死”这个结论,纯属捏造。

前些年,抗美援朝纪念馆的数据显示,记录在案的183108名志愿军烈士中,湖南籍烈士为11541人,占比约6.5%,在全国各省中排名第6位。

近年来,随着统计口径的变化,将支前民兵民工、支前工作人员,以及停战后至志愿军全部撤回国内之前,在帮助朝鲜生产建设中牺牲及旧伤复发牺牲人员也列入进来,志愿军烈士总数上升为197653人,其中,湖南籍烈士人数也较先前略有增加。

晚年叶落归根的金珍彪,于2019年11月20日去世,享年89岁。

需要指出的是,早在土地革命时期,湖南就是红军主要活动区域之一。部队中的湖南籍指战员特别多。据统计,志愿军前后5任司令员、代司令员,都是湖南籍;在6个兵团司令中,有5个湖南人;在入朝的27个军另1个师中,有9位军长、2位军政委籍贯是湖南。部队的中下级指战员中,湖南人就更多了。就其庞大的基数而言,湖南籍志愿军烈士中的绝大多数与”湘西土匪“并不搭边。

可以说,湖南人民为我军的发展建设做出巨大贡献。

综上所述,关于“湘西土匪”的种种谬传可以休矣!

(本文图片均由作者提供。本文系与王正兴合作作品。王正兴,原解放军某野战部队军官。)