“王成”和他的后代

看过电影《英雄儿女》的人都知道王成的故事,然而,王成的原型赵先友和他的儿子、孙子三代在同一个连队战斗过的故事却鲜为人知……

在华北某小镇的一个大功团里,矗立着一座约3米多高的大理石雕像,雕像的底座上有著名作家巴金老人的题字:‘正成式的战斗英雄---特等功臣赵先友。”

时间追溯到1953年,当时不到50岁的著名作家巴金赴朝鲜战场采访,当他了解到在开城战役中立下显赫战功的某大功团六连副指导员赵先友英勇战斗到最后一刻,抓起报话机,向指挥所喊出“团长,敌人上来啦,快向我开炮”,与敌同归于尽的感人事迹后,被烈士的英雄事迹深深打动了。于是,赵先友烈士的形象成了他的小说《团圆》、后改编成电影《英雄儿女》中战斗英雄王成的创作原型。

妻子说:“你走吧,男儿当为国分忧”

解放战争初期,在河北省乐亭县,我党创始人之一李大钊的故乡,有一个年仅18岁的支前模范、游击能手,他就是姜各庄镇庄东村民兵队长赵先友。赵先友从小就经受过炮火硝烟的洗礼,抗日战争中,他小学毕业,小小年纪的他就是村里的儿童团长。如今,18岁的赵先友已是一个英武、健壮的小伙子了,经人介绍与邻村有一个叫陈连华的姑娘相识,小连华也由一个扎着两只羊角辫的小女孩出落成一个俊俏、贤淑的大姑娘。她聪明、伶俐、活泼可爱,和先友很要好、投缘。两颗年轻的心,在炮火硝烟中迸发出了爱情的火花。不久,俩人举行了简单的婚礼。新婚佳期,赵先友身在洞房,心早已飞到了前方战场。1947年10月的一天,赵先友终于撇下才过门几个月已有身孕的新娘,拿起了枪,加入了轰轰烈烈的百万解放大军。尽管连华不想让先友走,但还是眼含热泪说:“男儿当为国分忧,你走吧,家中有我,我等着你立功的消息。”临别那天,新娘子泪水涟涟,依依不舍,直到滚滚尘烟淹没了先友远去的身影。可谁知,这一别便是永别。

赵先友参军后,被编入冀东军区48团,1949年2月,编为中国人民解放军步兵第65军194师582团。在部队他遵守纪律,团结同志,吃苦耐劳。入朝作战前,他曾随部队转战冀东,后又参加过新保安、太原、兰州、宁夏等几十次战斗。每次战斗他都英勇善战,奋勇杀敌,曾三次荣立战功。1949年1月光荣地加入了中国共产党,曾被评为模范共产党员。

1949年9月,先友所在的部队解放了宁夏北部各县后,便进驻在宁北的黄渠桥。野战军号召全体指战员“下定决心扎下根,建设大西北!”此时先友已当上了排长。1950年先友参军近三年,家中音信皆无,也很惦念家里人。当时因部队比较固定,便给家里写了从当兵到牺牲唯一的一封信,并随信邮来一张穿军装和一张戴着军功章的照片。当先友的母亲、妻子和家人接到先友的来信和看到照片时喜不自禁,激动地都哭了起来。此时连华便产生了去部队看望先友的想法,经全家人的同意,凑足了路费,便和邻村的一名与先友同在一个部队的家属,带着先友两岁多的儿子奔向了宁夏的黄渠桥。经长途跋涉,在到达宁北的黄渠桥时,已是1950年12月。连华与当地老乡打听才知道先友所在部队刚刚离开宁北,连华痛失这次相逢的机会,在心理上造成了很大的打击。正是陈连华带着儿子从宁北返回家乡庄头不久的时候,便是赵先友开赴抗美援朝途中,其故乡庄头距离京山线上的昌黎站仅几十公里,赵先友竟然不知道在1948年3月陈连华为他生下一个儿子名叫赵绪文,不知道儿子已能满街乱窜,直到喊出最后一声“开炮打吧”!连华也只知道先友又去执行新的任务,不知是入朝作战。

“王成”高喊:“为了胜利,向我开炮”

赵先友高喊:“团长,敌人上来啦,开抱打吧!”

1952年10月,著名的开城战役打响,赵先友所在的六连扼守于67高地,对面就是美军陆战1师编成下的李承晚陆战王牌军第1团。67高地乃战略咽喉要地,距板门店只有5公里。敌人用坦克、飞机、大炮对67高地实施连续轰炸。10月3日,六连指导员、副连长负伤均被抬下阵地,副指导员赵先友主动请缨要求指挥作战。

10月5日,一个惊天动地的日子。

敌人几次反攻失败之后,恼羞成怒,用飞机、大饱和坦克对67高地进行地毯式轰炸,整个高地浓烟滚滚,飞石四溅。原来一片葱葱郁郁的青山,此时已变成一个秃岭,弹坑一个挨一个,山头被削下了有1米左右,工事被摧毁。上午11时,战斗空前激烈,敌人集中一个营的兵力,在8架飞机、12辆坦克和3辆喷火坦克的掩护下,又向67高地发起猛烈进攻,喷火坦克喷着火舌扫向我方阵地,阵地顿时变成了一片火海,在这次战斗中美军的喷火坦克对我军威胁极大。

同志们的衣服被烧光了,身体被烧伤了,仍奋勇杀敌。敌人一批一批地冲上来,又被赵先友他们一批一批地打下去,敌人死尸遍野。但是赵先友他们也付出了极大的代价,所有的同志耳朵都被炮弹震聋了,许多战士牺牲了,后来,阵地上只剩下多处负伤的通信员刘顺武和身负重伤、双目失明的赵先友两个人了。

赵先友用手擦了擦脸,湿漉漉的,说不清是血还是汗水。他不能用眼睛瞄准敌人,但他靠感觉知道,敌人又上来了,他扔出一颗又一颗手榴弹,敌人又成批地倒了下去。,在敌人冲上阵地时,赵先有命令通讯员刘顺武向团指挥所报告:要求炮兵“向我阵地开炮”!指挥所里每个人的心都抽紧了,团长张振川心情矛盾极了,我们的大炮怎肯向自己可爱的同志开火?

敌人像潮水一样冲到眼前,不敢接近他,哇哇乱叫着……

此时,在沙川河西岸我军指挥所里,人们屏住呼吸,隐约可见赵先友和刘顺武两人同敌搏斗的身影。赵先友突然抓起报话机,急切地反复喊道:“团长,敌人上来啦,开抱打吧!”后来,67高地响起一阵手榴弹声,阵地上沉寂了。

团长张振川和炮兵指挥员简短交换意见后,决定用炮兵群的火力,应赵先友的呼叫,打向正在67高地上叫嚣的鬼子兵!

当我军反攻收回阵地时,发现赵先友、刘顺武与十几个敌人同归于尽。赵先友时年24岁。

这次战斗,仅赵先友和战友们坚守阵地57小时,打退了敌人17次进攻,主动实施反冲击2次,伏击敌人1次,取得了歼敌562名的辉煌战果。志愿军总部为赵先友和他的六连荣立特等功,六连被授予“英勇顽强、守若泰山的钢铁连”荣誉称号。19兵团为6连的刘顺武、关景春、刘殿良同志立一等功。他所在的团,也被树为大功团。

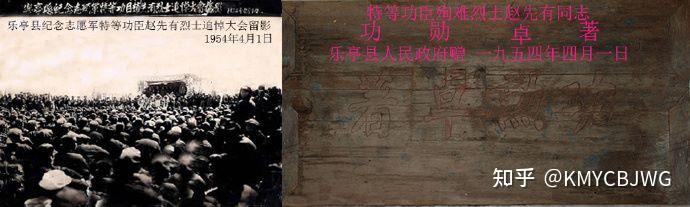

为了纪念赵先友同志,部队将他的遗体与战斗英雄邱少云、黄继光、杨根思等烈士一起安葬在沈阳烈士陵园的一个墓区内。赵先友烈士的故居也被挂上了“功勋卓著”的光荣匾和“人民功臣”的锦旗。

在他的精神鼓舞下,全团官兵士气高涨,精神振奋,屡立奇功。1952年秋季反击作战,该部队“三打红山炮”,两次强攻86.9高地,攻占29.5高地,在攻打45.4高地,都获得全部胜利,并把我军阵地推过沙川河,为志愿军全线反击做出了突出贡献。

19兵团授予该团第一连“攻如猛虎”荣誉称号,并荣立一等功;授予第五连“能攻善守痛歼顽敌”荣誉称号,并荣立一等功;授予该团第二营为“攻防67高地获得全胜”荣誉称号,并荣立一等功。该团还有2个排被授予“二级英雄排”称号、4个连荣立一等功并授予光荣称号先进集体,涌现出了刘顺武、刘殿亮、关景春、巩振达、胡友万、林菜祚、杨三友、王志荣等8名战斗英雄,并荣立一等战功。

儿子说:“我永远不愧做一名战斗英雄的儿子”

赵先友牺牲的消息传到董庄乡以后,人人皆悲,年仅23岁的妻子陈连华,经受不住这沉重打击,痛不欲生。陈连华突然晕死过去,几经抢救,虽保住了性命,但却从此精神失常。在组织的帮助下,经保定医院精心医治,两年以后,陈连华奇迹般地恢复了正常。小绪文在母亲病重时奶奶年岁已高,小绪文就担负起了家庭的重担,过早地品尝到了生活的艰辛,帮母亲、奶奶干一些力所能及的家务,稍大一点就拾柴、做饭、割草、喂猪、照料生病的奶奶。陈连华恢复正常后,从此,担起了赵家生活的沉重担子,照顾老人,培养孩子,家里家外十分辛劳。

小绪文13岁被县政府保送到乐亭县第一中学初中上学。后来又以较好的成绩考入了乐亭县第一中高中上学。16岁的赵绪文已同他的父亲一样身材高大而健壮,并且有较强的组织和管理能力,成了班干部和校田径队、篮球队主力之一,68年文革后回村务农。

1970年10月,赵绪文辞去了税务工作,踏上了北去的列车,来到了驻扎在塞外深山沟里的大功团特功六连,成了父亲生前所在连队的普通一兵。

赵绪文入伍后,时刻告诫自己:永远不愧为一名战斗英雄的儿子。他训练十分刻苦,不久就当上了班长,所带的“隐蔽打坦克”示范班,为65军营以下干部做示范讲解和表演,受到高度评价,并荣立三等功。当兵第三年就被提为干部。由于其过硬的军事技术,他还成了师军事三项队员,他尤其擅长射击和射击学理。1978年,上级组织轻武器射击、教学法比武,他的理论课讲得深入浅出,使用自动步枪在100米距离上无依托实弹射击,10发子弹,发发命中,取得了99环的好成绩。当年,石家庄陆军学院抢着从大功六连挖走了这块“宝”,从此,他又成了一名技艺高超的教官。

1982年,由于他母亲陈连华年高体弱,身患气管炎等多种疾病,一到冬天必须住院治病,组织上照顾他,调他去乐亭县武装部,后任副部长。刚一上任,就赶上建设民兵训练基地,他主动请缨,担负起了这一重任,不分白天、黑夜地奔波在工地上,有时一两个月不回家一次,人变得又黑又瘦,1.8米高的个子,体重只有60多公斤。经过一年多的奋战,基地建成,并被评为全国“一流基地建设,一流训练水平”,人武部荣立一等功,赵绪文记三等功。开庆功会时,他却因极度劳累住进了医院……在他任职期间,武装部又先后两次等市二等功三次荣立三等功。

在人武部工作期间,他曾多次组织民兵实弹投掷,无数次组织民兵实弹射击,均无一次事故发生,由于工作突出,他本人也多次立功受奖,被评为模范工作者、优秀共产党员。1996年,赵绪文同志调到乐亭县人民检察院工作任副检察长,成了检察战线上的出色检察官,多次受到上级通报表彰。

英雄的部队有着英雄的传人,英雄的故事教育和激励着广大官兵踏着英雄的足迹前进。1991年,部队党委为了进行光荣传统教育,65集团军决定在营区里给赵先友烈士立一座塑像,想请巴金老人题词,请原赵先友所在团团长兼政委、后任河北省军区司令员的张振川题写碑文。8月初,该团政治处主任戴秀斌受部队党委委托来到石家庄找到了张振川,说明来意,张司令员毫不犹豫地题写了800字碑文。可是,当说明想让他引荐找巴金老人题字时,老将军也犯难了,毕竟他也近40年未见巴老了,怕巴老已不记得当年他这个20多岁的小团长了。但张司令员还是想尽了一切办法,最后他想到了1960年在65军任政委的老上级、将军书法家李真政委,于是他就请李真将军给巴老写了封信。8月18日,截秀斌拿着张振川司令员和李真将军的信到了上海,首先找到了巴金的女儿、《收获》杂志社副主编李小林。李小林说:“父亲快90岁了,身体不好,正在住院,而且写字手有点发抖,写得不一定流畅,往碑文上刻怕不好看。我先跟父亲商量一下,你们再来听回话。”

两天后,戴秀斌与李小林去医院见巴金,巴金说:“看到李真政委和张司令员的信,很高兴。我到过朝鲜战场上许多部队,英雄们的事迹使我激动,写了几篇真人真事的散文。还说他能回忆起你们部队的番号,也记得在你们部队多次采访,还记得李真政委和张振川团长。”

过不多时,巴金老人写了题词,还有赠给李真政委和张司令员的书。巴老想得很周到,题词写了两种:一种是竖写的,一种是横写的,供我们选用。

巴老的题词是:“王成式的战斗英雄——特等功臣赵先友”,落款是:“巴金1991年8月20日”。

1992年8月7日,一个万里无云的日子,在华北小镇柴沟堡,立过大功的某团广场上,业余军乐队的铜管奏出雄壮乐曲,战士们持枪列队肃立,两位身穿挺括料子军服的仪仗兵,护卫在英雄的雕塑两侧……

在庄严肃穆的气氛中,赵先友烈士雕像揭幕了。

约2米高的黑大理石方形底座上,正面是放大了的巴金老人金光闪闪的题词,背面是张振川同志的碑文。汉白玉的赵先友雕像高高玉立,英雄年轻俊秀的脸既刚毅又柔和,目光炯炯,激励着后人奋勇向前……45岁的赵绪文肃立像前,激动得满眼含泪。张振川同志深情地讲述了40年前团队浴血奋战的壮烈情景……

孙子说:“继承遗志是我的夙愿”

赵先友牺牲24年后,他的孙子赵新民来到了这个世上。1982年清明,年逾花甲的陈连华领着孙子赵新民,千里迢迢从乐亭来到沈阳抗美援朝烈士陵园。

这里松柏渡日,绿树成荫,高高大大的台阶直通云天,形如天梯。走上一个高大的平台,在青松掩映之下,两侧是先烈们一排排整齐的陵墓,通道左数第二排的第一个墓碑便是赵先友烈士的陵墓,前边紧挨着的是杨根思、黄继光、邱少云等英雄烈士的墓碑。

陈连华站在墓碑前,禁不住老泪纵横。少小夫妻一别就是30年,分别时还是新婚燕尔,如今相见却是一个在人间,一个在九泉。她用手绢轻轻擦拭着墓碑,轻声说:“先友,我身体不好,可能是最后一次来看你。你放心吧,儿子绪文已接过了你的枪,穿上了他心爱的军装。孙子新民已7岁,今天也来到了你的身边,你应该幸福地长眠九泉了。”

小新民站在爷爷的墓碑前,默默看着一批批人来到爷爷的墓碑前献花、敬礼;鞠躬。一时间,朵朵白花掩盖着先烈的陵墓。那一刻,小新民知道了爷爷是个很了不起的英雄,他拉着奶奶的手说:“奶奶,奶奶,长大我也当英雄。” 临别时,陈连华从赵先友烈士墓碑前捧了一捧土,小心地包裹在手绢中,并嘱咐赵新民说:“等我去世后将这捧土埋在我的墓里…。”

值得一提的是:陈连华这位英雄的妻子于1993年去世,她与赵先有结婚时,赵先有是家中的独生子,赵先有童年父亲便去世,母亲身体也不太好,当时不去参军也是无可非议的。当赵先有产生当兵的想法后,却得到了妻子陈连华的支持,陈连华这种舍小家为大家公而忘私的奉献精神,的确是令人敬佩。另外,陈连华在去世前虽然家庭生活困难,但她从未向政府提出过特殊要求,总是以先友为榜样教育着自己的儿孙。

赵绪文发现儿子有着很好的射击天赋,于是就有意识地培养儿子射击。在他的精心培养下,小新民14岁就成了乐亭县青少年射击队的主力,16岁参加唐山市青少年射击比赛,包揽了小口径步枪男子卧射、男子3 X 40、男子气步枪三块金牌,18岁被北京军区射击队录取为青少年组队员。在射击队里,赵新民成绩一直很好,是青少年组中是有实力的选手之一。教员、战友们在心中都有一种希望:赵新民迟早有一天会登上冠军的宝座。然而,赵新民却有自己的人生选择:我是英雄的后代,我也应该像父亲那样,拿起真正的枪,把火红的青春献给火热的军营。

1994年,赵新民回家度假。在乐亭县烈士陵园爷爷的遗像前,他更加坚定了到爷爷、父亲曾经战斗过的连队当兵的信念。他把想法告诉了父亲,父亲赵绪文没有言语,他心里明白,在射击队,对新民的前途、事业乃至以后的家庭都极有好处,可是,儿子有继承先辈好传统的精神,主动要求到最艰苦的地方去接受磨炼、建功立业,又何尝不令他高兴呢?他支持儿子的选择。组织上在惋惜之余,还是答应了新民的要求。1994年10月一个晴朗的日子,赵新民离开了北京,离开了他酷爱的射击场,来到了驻扎在塞外柴沟堡小镇,他爷爷、父亲曾经生活和战斗过的特功六连。

柴沟堡是塞外坝头大山沟里一个仅有两条小街的小镇,这里条件艰苦,环境恶劣,风沙肆虐,素有“塞外大风吼,风吹石头走,阳春三月冻死牛”之说,这里和北京相比,简直是天壤之别,艰苦的连队和射击队里的条件相比更是不可同日而语。然而,赵新民并没有在乎这些,艰苦的环境他能够适应。

赵新民虽然射击专业比较过硬,可是来到个个都有“两下子”的特功六连,他却没有一点优势可言。于是,他就从新兵开始,一招一式走队列、站军姿、练投弹、路障碍,没有星期天,没有节假日,拼命地练。为练投弹,他胳膊肿了消,消了肿,肿肿消消中他一出手就是60多米;练器械他手上的老茧变成了血泡,血泡变成新肉,新肉又变成了老茧,在这一次次变换中他成了全团有名的“杠上飞”、“全能王”。半年过后,便成了特功六连里响当当的班长,带领全班参加集团军比武,10项比赛拿了8项第一。五公里越野中,一位战友不慎跌倒,摔伤了腿,没法再跑,他一声令下,全班人抬起战友冲向终点,最后仍取得了第一。在他任班长时带领全班参加上级组织的比武数十次,次次都取得好成绩,个人也多次夺金牌,连年立功受奖。

后来,赵新民被保送上了军校。军校毕业,有人劝他:“你身体素质这么好,你爷爷的战友有的是省军区领导,有的是军区首长,他们又都和你家关系那么好,谁都能为你说上话,留石家庄进北京都是非常容易的事,何必还回到那偏僻的小山沟呢?”然而,赵新民却说:“我身上流淌着英雄的血液,继承英雄的遗志是我的夙愿。”于是,他毅然地回到了特功六连。不久,赵新民既同他的爷爷一样,成了特功六连的副指导员 ,也同他的父亲一样,任过特功六连的副连长。……

来源:河北日报出版日期:2000-10-19 (见张振川回忆录)

注:张振川、巴金等作家用名:赵先友;实际姓名:赵先有。 图片来自网络。

▲赵先有烈士生前照片

▲赵先有烈士墓碑

▲赵先有烈士追悼大会和木匾