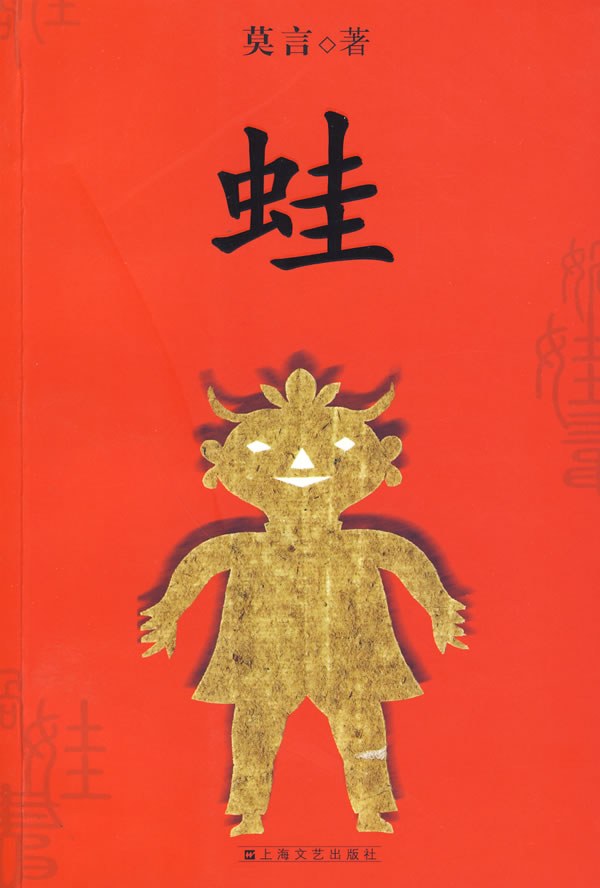

莫言《蛙》与计划生育六十年

莫言还没有获得诺奖的时候我就读过《蛙》这本书,当时我就觉得作者挺牛的,冷静的叙事中有一种残酷的幽默,但没有想到能够牛到拿大奖的地步。后来看到2021年诺贝尔文学奖获奖名单,我就想,诺奖也不过如此,莫言,你值得拥有。

《蛙》的主人公姑姑是个一生跟党走的产科医生。姑姑的爱人叛逃之后,姑姑割腕自杀,写下血书:生是党的人,死是党的鬼。

问题在于,那个时候党对前面的路怎么走,其实也不大了然(所以才说道路是曲折的嘛)。

1953-1957年是国家生产发展、经济繁荣的好时期,妇女们争先恐后地生产。1958年之后,国家为了鼓励生娃,还发补助。那个时候大家又为了“国家缺人”为国家疯狂造人。这也是姑姑作为产科医生最辉煌的日子。她到了晚年还时常怀念那段日子——被大家成为活菩萨、送子娘娘。

1965年底,人口增长给国家带来压力,开始了第一个计划生育:一个不少,两个正好,三个多了。姑姑因为要执行政策,群众威信下降,遭人记恨。但还是义无反顾地开展结扎手术。

由于人民生活水平和农村医疗水平的进一步提高,使得在人口1966-1971年六年中,净增1.22亿。1968年为了缓解人口紧张带来的就业压力,只好让小将们上山下乡接受贫下中农再教育了。1973年,国务院成立了计划生育领导小组和计划生育办公室,各地区各基层单位也陆续开始建立计划生育机构,国务院提出了“四五”期间人口增长计划,这是我国第一个人口增长计划。在毛泽东的建议下,周恩来提出:“计划生育属于国家计划范围,不是卫生问题,而是计划问题。你连人口增长都计划不好,还搞什么国家计划?”(参见1982年6月2日《人民日报》)1973年12月,全国第一次计划生育工作汇报会在北京召开,会议贯彻了毛泽东提出的避孕药具一律免费并送货上门的要求,提出“晚、稀、少”的宣传口号,“晚”是指男25周岁、女23周岁才结婚;“稀”指两胎要间隔4年左右;“少”是指只生两个孩子。“晚、稀、少”的政策比较符合中国的国情,得到了大多数民众的支持,取得了显著的效果:1970年的总和生育率是5.8, 到1980年,总和生育率已降至2.24。埃德加·斯诺回忆说,他在七十年代跟主席会谈主席表示人口增长率还是太高。他感到不高兴。斯诺说我高兴地发现这些日子里避孕药的使用更加广泛了。“现在,至少没有人反对节育了。”主席说斯诺受骗了。在农村,如果一个妇女的第一个孩子是女孩,她想有个男孩。如果第二个孩子仍是女孩,她还想再生个男孩。如果生了第三个,还是个女孩,她仍想再生个男孩。很快就生了九个,都是女孩,那时她已经四十五岁了,所以就只好这样算了!毛对“没有儿子”的家庭的节制生育表示怀疑,使斯诺想起了1965年他同陈永贵会见问起公社里的“计划生育”情况。陈永贵咧着嘴笑了。“不,我们不需要这个。我们需要强壮的劳动者。”

从1980年开始,中国的计划生育用强制计划生育代替家庭计划生育;用“一胎化”代替“二胎化”;推行了27年的“一胎化”之后,到前几年才悬崖勒马。不知有多少家庭被罚得倾家荡产,不知有多少妇女被强迫堕胎、强迫上环、强迫结扎……即使是这样,姑姑的信念也不曾动摇过,书中写到对付张拳的事,姑姑虽然被打,但她依然还是说计划生育是国家大事,全然不顾个人安危。在发现王仁美怀孕的时候,蝌蚪有点心软,说不要党籍和职位了,但姑姑说“你太没有出息了,这不是你一个人的事,我们公社,连续三年没有一例超计划生育,难道你要给我们破例”,她更多的是考虑到指标问题。而且还说喝毒药不夺瓶,想上吊给根绳。

姑姑最大的转变是在进入到新世纪。这时候生育政策名存实亡,乱象横生,农民们可以流动着生,偷着生,而富人和贪官们也以甘愿被罚款和“包二奶”等方式,公然地、随意地超计划生育,满足他们传宗接代或继承亿万家产的愿望(小狮子成为代孕工具)。我曾经到某镇写该镇如何借“三个代表”之风促进计生工作的文章,目睹镇委书记害怕丢乌纱帽,就规定干部完不成计生任务就不发工资,干部在此压力下,自然不会对农民客气。给我的材料上介绍了干部们施以“蚂蟥式”跟踪的成功经验,这已经是很文明的了,事实上罚款,拆屋,抓人,打人,关人,连座,一句话:无所不用其极。

姑姑的信仰一直是坚持计划生育的,可是到了后期,姑姑的信仰渐渐受不起心灵的谴责,而终于退出这场制度的时候,姑姑已经可以说是无处可用的人物了,即脱离了信仰也脱离了所有的荣誉和光荣,所以她已经抛弃了政策,生活也抛弃了她。六十岁那年姑姑退休,一个为党付出那么多的人,到退休也还只是一个医生。理想与现实的背离让姑姑心中的理想信念崩塌,姑姑内心充满了对孩子的亏欠,所以那天夜里一群青蛙上她的身子攻击她,这是她的幻想,代表着这些愧疚对她的伤害。也正是因为如此,我想姑姑才会爱上那个做泥人的人,因为他做的很逼真,也正是这样,姑姑看着那些活灵活现的泥人感觉那些被自己打掉的孩子又重新出现,而感到一丝安慰,这也是寻求自我解脱。

【文/百韬网,本文为作者向红歌会网原创投稿。】