在欧洲的处女新娘市场,超过20岁只能折价卖

21世纪了,欧洲居然还有处女新娘市场?

对,你没看错,是21不是11世纪,但女人却像美洲黑奴一样,在青天白日之下被当作商品挑选。

集市上,这帮十多岁的小姑娘们穿着布灵布灵的晚礼服或者牛仔热裤。

她们的脸上也看不出什么负面情绪,感觉这些新娘们正欢天喜地把自己卖出去呢!

拍卖新娘,只出售处女

而这一离谱的事情,发生在保加利亚的斯塔扎戈拉镇。

在当地,有一个“吉普赛新娘市场”的万人竞技活动。

参加集市的女孩子们,穿着长长的天鹅绒裙子或俏皮迷你短裙,戴着色彩鲜艳的头巾,踩着高耸的高跟鞋盛装出席。

她们的脖子、手指、耳朵甚至牙齿上都戴着闪闪发光的黄金首饰,涂着浓密的睫毛膏,打着仿若晒伤妆的腮红,争先恐后地把自己卖出去。

现场还供应啤酒、烤肉,许多人在自家车顶上装了扬声器,以最大的音量播放吉普赛流行音乐。男孩和女孩在车上肩并肩跳舞,疯狂地扭动身体。

这场景很难让人联想到马尔克斯笔下魔幻、神秘甚至可以变成一滩焦油的吉普赛人,反而有点像今年戛纳红毯上鬼迷日眼的网络红人。

据《每日邮报》报道,这个位于欧洲的新娘市场每年春夏两季举办四次,女孩子们被父母兄弟带着来到现场,由来自全国各地的男人竞标购买。

新娘的定价在3000到6600美元,比保加利亚人一年的平均工资要高。如果颜值真的很出圈,价格还有望涨到2万美元。

新娘集市上,男方并不能付款后自提一位女生。

围在女孩子们身边的,有男人,也有男人们的父母。

双方家庭首先会在意向和价钱上协商达成共识,敲定买卖之后择日举办婚礼,再把新娘带回家。

在这一过程里,一些男人会多方调研了解产品,货比三家积极问价,按兵不动迟迟不下决定。

下图里这哥们,戴着墨镜、穿着西装,打扮得像是去参加什么海天盛筵的公子哥,一边抽着小烟吞云吐雾,一边满意地翘着嘴角说:“这里有很多漂亮的女孩”。

还有男的在广场中央一言不合开跳机器舞和电臀舞。

这里不缺精神小伙,更不差油腻男人。

比如有一个大腹便便的西装男走到女生身前直接问价:“你值多少钱”,他身边有几个男的插着胳膊看戏,甚至发出“啧啧”声音送来香吻,发出阴阳怪气的尖叫。

又比如有一个哥直接问参与拍摄现场的女记者:“你会嫁给我吗?”,然后不顾她的意愿硬搂着人家拍照。

当记者问男人们,想买到怎样的新娘,会听到不约而同的答案:

“首先必须是处女,其次要年轻。如果她们超过20岁,价钱就得骤降”。

一对售卖女儿的夫妇说:“如果被发现女孩不是处女,会被当街公示妓女、荡妇和无耻的女人,这股恨劲像是要来一个浸猪笼(现场版)。

保加利亚科学院的人种学家Velcho Krustev也表示:“男人买的不是妻子,而是她的贞操”。

因此,商家为了保证“商品”质量想尽办法。这里的女孩子们都会在初二之前辍学,从而防范她们在学校里恋爱并跟着男友跑了。

集市上的女孩子大部分都是13岁到20岁,也是为了保证她们在处女时期就能早早嫁出去。

此外,颜值也是处女新娘市场的硬通货。

不仅男人爱美女,他们的父母也很爱。一位待价而沽的女孩说,如果有钱的父母嫌弃儿子看中的女孩不够漂亮,甚至会拆散他们,另外再找一个更漂亮的。

如果说贞操是给老公的勋章,那儿媳的容貌,就是公公婆婆的荣耀。

不过,容貌上的漂亮,显然是对男性审美的迎合。

21岁的Maria在舅舅舅妈的陪伴下去服装店挑选到新娘市场上穿的衣裙。男售货员给她推荐了热辣的牛仔短裤,并表示这是现阶段男人们的最爱——既能看到女生修长漂亮的腿,又不至于像短裙开叉太大,满足他们对“所有物”的占有欲。

Maria在16岁就被父母带离学校,一直待在家里,此后的岁月她总用一整年的时间来期待新娘集市。

她在房间里对着镜子在身前比划着长裙和高跟鞋,一遍一遍打着腮红夹着睫毛,因为“我们最重要的事情就是化妆,男人们找老婆最看重的是漂亮”。

她的父母给女儿下的定义是:“前十几年的人生由我们决定,未来就要由丈夫决定”。

“以夫为天”确实是这些被买断女人的常态。

Maria的舅妈在陪同购物时想试试紧身短裤。保守的舅舅不同意,他先是公开贬低妻子:“这里都是身材很好的人,没有你这么胖能穿得下的”,最后直接装也不装地说:“No way,我是不会让你买的”。

25岁的Pepa和19岁的Rosi是一对姐妹,有人开价3000多美元想买走她们,这让两位的妈妈很高兴。

Pepa带着记者参观了破旧简陋的家,经过风一吹似乎就会坏掉的木门,老旧的灶台、冰箱和猪圈。家中有八口人,但是只有两间卧室。

她们的父亲以制作铜器为生,母亲则是全职家庭主妇,这样的职业和家庭分工也是当地的常态。但随着全球化和工业化的发展,手工的铜器已不具备竞争优势,这也让女孩们的家庭在贫困的泥潭里越陷越深。

一家人挤在狭小的客厅里看老照片,Pepa挑出母亲年轻时的小像展现给记者看——黑白的底色掩不去面庞的标志秀丽,她在25岁时被卖给姐妹俩的父亲,正好是Pepa的年纪。

在临行去新娘市场前,Pepa说自己很紧张。很多父母为了更高的价格,会把年轻的女儿卖给富裕的老头,这是她们最深层的恐惧。

女孩们乘着车奔赴新娘市场,沿途是保加利亚荒凉的街道、久无人居的土砖房和萧瑟的田野。

偶有一两只瘦得皮包骨的耕牛,它们背上驮着重重的包裹,赤脚踩在晒得发烫的大地上,低垂着头弩着身子往前挣扎着走。

日光之下,日复一日地耕地、驮人、驮重物,也驮着这个古老、传统又日渐疲乏的国家,直到死亡被剥去皮肉和骨,无声无息地活着、掩埋,一代又一代。

牛的身影倒映在女孩年轻的瞳孔里,白茫茫的天地之间两个生命像是一种互文的隐喻。

为什么,被推出去的,总是她们?

女人,东欧的骆驼祥子

保加利亚隶属于东欧,这里一直罪恶地涌动着关于女性的人口贩卖。

2022年的数据显示,东欧人口贩卖中80%的受害者是女性,其中超过一半是未成年人,近70%的人被迫从事性工作。

欧洲各地的人口流动自由,东欧各国的高贫困率与保加利亚相似,并且缺乏有力的政府政策,这使成千上万的当地女性成为人口贩卖的受害者。

她们被带离家乡,乘车坐船,运往英国、意大利、西班牙、德国等欧洲发达国家。其中一条著名的贩运路线就是从保加利亚南部进入希腊。

当夜色降临柏林,许多东欧女孩被男人开着旧车送上红灯区的街头,她们浓妆艳抹、衣着暴露,还有的则分布在英国、意大利、西班牙的地下妓院。

2022年,英国警方查获了一家东南部的妓院,8名服务者均为东欧妇女,每年能带来超过100万英镑的利润。他们顺藤摸瓜又发现了81家妓院,其中75%的女性都来自东欧国家。

每名女性每个月至少为她的人贩子赚取1.25万英镑,每年就有13.5万英镑。

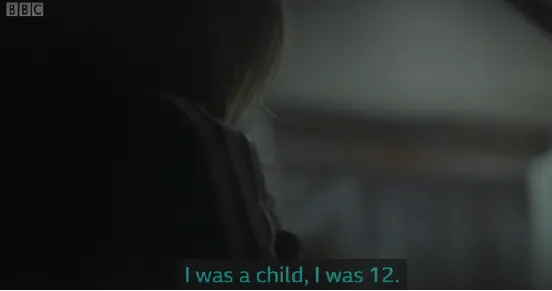

跟处女新娘一样,这些东欧女孩也被当成流水线批量生产的商品,在很小的时候被藏在公寓里打杂,十四五岁被带上街头适应环境,在罗马尼亚训练到18岁,然后卖给英国等西方国家。

这些女孩普遍只有13到15岁,但有的已经挺着很大的肚子——她怀上了施暴者的孩子。

许多被拐卖的东欧女孩,是被“男友”所欺骗。被救出来的艾丽西亚从前还在读书,喜欢英语,喜欢阅读。

后来,认识的男友扬言要带她度假,结果用枪逼着她上了一辆卡车,把她带到另外一个国家的房子里,房间的窗户用铁条封住。

她不知白天和黑夜,看不见外面的世界,被迫与多个男人发生性关系,日复一日。

加拿大记者维克多·马拉雷克在《娜塔莎:新的全球性交易》一书中写道:在发达国家,“娜塔莎”成为东欧国家性交易受害者的代名词,有些人是自愿进入,但绝大多数人被引诱其中。

玛利亚本以为即将从事的是洗碗或管家的工作,直到她被带到相似的铁窗房间,被强迫出卖身体,有时甚至一天要跟十多个不同的男人发生关系,否则就会遭到毒打。

当她逃回家后,却不敢告诉丈夫和孩子真相。

“家庭将对物质财富的渴望排在我前面,”于是玛利亚选择无声无息地承受苦难,紧闭着双唇就像企图缝合一个触目惊心的伤口。

BBC纪录片《隔壁的性奴》聚焦于从罗马尼亚到英国的女性贩卖。站在罗马尼亚,人会有一种强烈的被遗忘感,60%被拐卖的人口来自这些地区。

一位母亲说,她有九个孩子,他们都住在一个房间里。另一位母亲说,她一家五口每月靠80英镑救济金生活,家里没有炊具和暖气。

街道上空无一人,一些老人强睁着浑浊的双目坐在门边看着外面世界的流逝,而这些东欧的女人,先是被推出家门,然后被推出国门,无家可回,无处可归。

我想起电影《永远的莉莉亚》里,女孩被母亲抛弃,又被舅妈、好友、群体背叛,进而再被男友骗到瑞典被迫进入性产业,也是在暗无天日的铁窗房间苦苦挣扎。

莉莉亚的母亲原本是一个炒菜工,后来工厂倒闭、情人离去,她只能为了生存当妓女。多年后,莉莉亚重蹈覆辙,延续母亲生命的悲剧。

在影片中,莉莉亚被一次次抛弃,一步步失去自己作为“女儿”、“好友”、“团体”的身份,又一次次被剥夺自己的身体,最后在瑞典的高架桥上一跃而下,像天使最终陨落。

首先是女儿,然后是妻子,被剥夺作为“我”的身份,再被剥夺属于“我”的身体,悄无声息地活着、死去,然后被掩埋,好像一切都没存在过这般。

“在世上就像在天堂,赐给我们每日的食物,并且原谅我们的罪,就像我们原谅别人对我们犯得罪。”

莉莉亚生前诵读的祷文如是写。

它可否能来庇佑这些沉默的东欧女人?