子午:淄博烧烤背后是失落阶级的漫长季节

淄博烧烤火了,而且火了整整一个漫长的春季。

这本来没什么还“黑”的,然而精英们却看不下去了。一会儿是财新大谈城市营销的“隐忧”,一会儿是新华要给淄博“泼冷水”。

淄博烧烤能继续火下去固然好,就算只能火这一时又如何呢?

好歹实实在在地吸引了一波客流量,让本土的服务业商贩解了燃眉之急。所谓“今朝有酒今朝醉”、“有花堪折直须折”,反正现在各地的日子都不好过。

精英们也别“眼红”,更别装高明,在批评淄博的时候,你倒是给一个具体可执行的系统方案啊,别扯像财新网那样扯什么“依托人口红利和土地资本,搞城市化和工业化双驱动”,也别像新华网那样劝别人“要流量变留量,网红变长红”,这样的高调唱了多少年了,好使的话别的地方不早就使了?也不至于现在到处都为“增长”、“就业”、“债务”发愁。

淄博烧烤之所以能火起来,“秘诀”很简单,那就是“价格公道、童叟无欺”。这本来是市场经济一直自我标榜的最基本的原则,在真实的市场经济社会却成了一个稀缺的事物,让老实的淄博人“一枝独秀”,讽刺不?

淄博烧烤火起来的另一个重要意义就是重新定义了什么是“文明城市”,你把底层老百姓的营生砍了,让城市表面上光鲜亮丽,就是“文明”了?有人情味、有烟火气的文明才是真正的文明!

“创城”的标准会不会因此修改不知道,反正很多地方开始效仿淄博了,又恢复起了“地摊”;辽宁锦州效仿得更是直接,把全市烧烤从业人员集中到一起,搞了个“烧烤誓师大会”。

这样的现象正应了那句老话:“第一次是正剧,第二次是闹剧……”

虽然锦州烧烤早在十多年前就“申遗”了,但想着跟淄博一样,靠烧烤火一把,就很难了,假如所有的城市都搞“烧烤扶植”,想吃烧烤的人就近吃就行了,又何必出远门呢?

“地摊经济”各地又不是没搞过,三年前才搞过一轮,最后留下满地鸡毛。大家都出来摆摊,最后谁来买单呢?

所以,没必要去“黑”淄博烧烤,但更没必要把淄博烧烤吹上天,纷纷效仿。

说到底,淄博不惜通过城市营销去“提振”烧烤业,也只是为了解决就业的无奈之举。

笔者的一位新疆同学,他的父母就是援疆知青,父亲老家就在山东淄博。当年他父亲的很多知青战友返回了老家,而他父亲却留在了新疆。那些回去的知青,有些没找到工作,就把新疆的烧烤手艺带回了淄博,但大概是淄博烧烤的一个重要起源。

不过,淄博烧烤业的繁荣却是发生在90年代中后期之后。国企改制、大下岗、砸烂铁饭碗,逼着百万淄博老工人下岗失业了。工人阶级想要继续生存下去,只能去干“力工”、摆摊、从事服务业,很多人干起了餐饮,尤其是门槛很低的烧烤。今天淄博的烧烤从业人员,恐怕相当一部分有下岗工人家庭背景。

这样的现象同样发生在东北老工业基地,锦州能把烧烤“申遗”,也正是类似的历史悲剧产生的“反向效应”。

在淄博烧烤火起来之前,大多数国人对淄博是陌生的,完全不知道淄博曾经是山东、乃至新中国的一颗璀璨的“工业明星”。

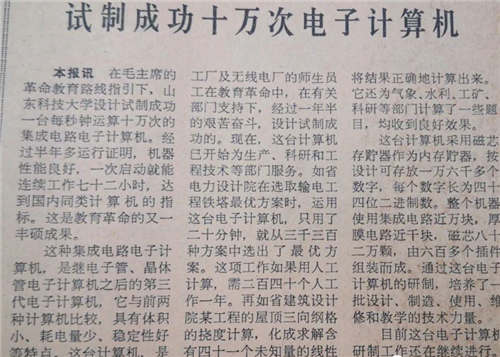

翻开淄博的工业史,我们会惊奇地发现,淄博是八路军山东兵工总部所在地,是“一五”重工业布局中的重要板块,创造出全国工业数十个“第一”:新华医疗器械厂是全国第一家医疗器械生产厂,淄博制丝厂是全国第一个国营缫丝厂,白杨河电厂是全国第一座全露天式高温高压火力发电厂,张店电机厂是全国第一套2000马力巨龙型内燃机车牵引电机组生产厂,淄博电焊条厂是全国第一家焊接材料生产厂,淄博美术琉璃厂是全国最大琉璃工艺品生产厂,淄博无线电四厂在1973年生产了山东省第一台集成电路电子计算机……

(看到马前卒的睡前消息在知乎嘲讽淄博烧烤的答题评论区,有人讽刺淄博不去生产光刻机,笔者就特地给你们找个截图看看)

依托雄厚的工业基础和丰富的矿产资源,淄博曾经发展出以重化工业、纺织业、电子工业为主的现代化工业体系,在新中国成立后的相当长的时间里,撑起了山东工业的“半壁江山”。

80年代以后,与其他地方全民所有制企业命运相似的是,淄博的公有制工业企业开始推行厂长负责制,蛀虫腐败、管理低效、企业经营困难、亏损严重;淄博国企破产潮从90年代中期就已经开始,到90年代末愈演愈烈。

当时山东创造了一个“先进典型”——“诸城模式”,就是把本县国有企业全部卖光。全国各地竞相模仿,更不用提山东本省了。作为曾经的工业明星的淄博也成了国企破产改制的重灾区,企业能破产的破产,破不了产的就改制,就连一些效益不错的企业也强制破产改制。当时淄博有家企业(为了不免纠纷就不点名了),产品闻名全国、根本不愁卖,企业的领导就通过银行贷款,以极低的价格收购了企业,摇身一变,从厂长变成老板,一夜暴富。

《2002年淄博市国民经济和社会发展统计公报》写道:“各项改革不断深化,经济发展的活力进一步增强。全市市属及区县属工业企业改制面达98.5% ,中小企业改制面达98%,基本实现了改革目标。”

《2003年淄博市国民经济和社会发展统计公报》写道:“各项改革不断深化,经济发展的活力进一步增强。在企业改制面接近100%的情况下,企业二次改制向纵深推进,年内兰雁股份等7家企业国有、集体股份已全部退出。”

破产改制,让极少数人发了大财,原有的职工从企业的主人变成了给老板打工的打工仔;而更悲惨的是那些下岗工人,一夜之间成了所谓的灵活就业人员,一部分人就加入到了烧烤大军……

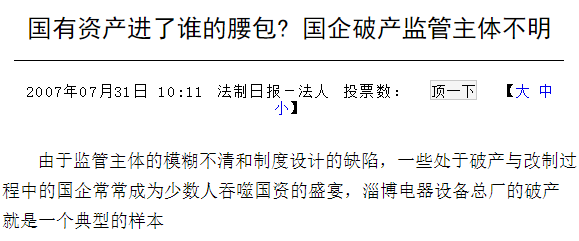

当然,这些历史并不是完全没有痕迹。例如,2007年的《法制日报》就曾报道过一个案例,可以帮助我们更详细地了解这个过程:

强制“破产清算”还有一千七百多万元净资产的原淄博电器设备总厂,在1998年被一家私营小厂——山东淄博齐鲁电力设备有限公司“收购”。名曰“收购”,实际上“一个钢崩也不用掏”,只需要安置企业的职工,名曰“带资安置”;不可思议的是,程序走完了破产清算组竟然忘记了安置职工,忘记了清偿拖欠职工的工资、集资款,也忘记了职工的养老保险,将这1700多万元资产“送”给了齐鲁电力。

在吃下肥肉之后,齐鲁电力将电器总厂更名为淄博齐乐输变电设备有限公司,2002年9月6日,“齐乐”的营业执照被吊销了。齐鲁电力将齐乐2045.86万元资产,零价格转让给刚刚成立的注册资金仅50万的“科能”;科能又将刚到手的土地所有权和房屋所有权卖给了山东富利源投资有限公司。工业用地就这样变成了房地产开发用地,这场产权盛宴的最后大餐——土地交易,终于走上了前台。厂房被扒掉,原地盖起了商品房和豪华别墅,供那些暴富阶层消费。

“安置下岗工人”这个“皮球”踢来踢去,最终富利源拿出696.1万元、政府协调130万元用于安置下岗职工,以每年465元买断职工工龄;在物价飞涨的背景下,比当年的1700多万元,还少了近900万元。

这个方案,将下岗职工推向了困境。有的职工既没有房子,又没有低保……

在房地产高歌猛进的前面十几年时间里,已经改制的淄博重化工业又取得了“蓬勃发展”,贫富分化的问题姑且不论,下岗工人就业的问题似乎暂时也就解决了。然而,随着楼市遇冷,在去产能和环保的时代背景下,淄博的重化工业遭到惨重打击,大批企业关停或者搬走,这位地摊经济和烧烤业又增加了数量庞大的生力军……

这是淄博烧烤走红背后的故事。

对于失落的工人阶级而言,漫长的秋季还未过去,恐怕寒冬又要降临。

【文/子午,红歌会网专栏作者。本文原载于“子夜呐喊”公众号,授权红歌会网发布】