子午| 与罗翔商榷:应如何看待清末“革命家排满”?

鲁迅先生在《绛洞花主·小引》一文中曾有这样一段话:

《红楼梦》是中国许多人所知道,至少,是知道这名目的书。谁是作者和续者姑且勿论,单是命意,就因读者的眼光而有种种:经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事……

罗翔在最近的一则视频里也谈到了“排满”,藉此来评价深圳日本人学校小学生遇害的事。

且不说罗翔先生把日本与满清类比,把杀害小学生的个案上升为类似清末“排满”的社会情绪,本身就是牵强附会、隔空打靶,单说罗翔对清末革命党人“排满”的非议,就颇有点强令“关公战秦琼”的味道。

罗翔扯什么“真历史”,那我们不妨回顾一下“排满”的辛亥革命发生的真实历史背景。

1894年兴中会的创立,标志着中国资产阶级革命派的诞生;至1905年同盟会成立,辛亥革命完成了早期的筹备。

而彼时的中国先后经历了中法、中日两场战争以及八国联军侵华,这给身处半殖民地的中国人民造成了深重的灾难,中国近代民族主义思潮由此蓬勃兴起。

而帝国主义在中国实行的殖民主义统治,又是以封建主义作为社会基础。作为帝国主义走狗的清朝政府,一面对外出卖国家民族利益,一面对内实行残酷的阶级压迫和民族压迫。

在这样的历史背景下,当时的“革命党人”必然选择将“排满”作为自己的首要任务,以期“建立最能满足现代资本主义这些要求的民族国家”。这在资本主义上升时代无一例外,正如列宁同志在《论民族自决权》中所概括的:“在全世界上,资本主义彻底战胜封建主义的时代,是同民族运动联系在一起的。”

此外,那时的一大批资产阶级知识分子,刚刚从封建主义和改良主义的蒙昧中逐渐清醒过来,尚无清晰的革命纲领;因为力量极其弱小,孙中山为首的先行者为了发动革命,很大程度上也不得不与鱼龙混杂的会党豪客结盟,而会党多是明末清初“反清复明”志士的后裔。面对这样的“革命条件”,同盟会成立之后孙中山提出的旧三民主义很难具备广泛的群众基础,而“排满”、“仇满”就成了当时的革命派所能拿出的通俗易懂的动员口号。就像孙中山在《建国方略》中所言:只有“以不平之心、复仇之事导之”,“最易发常人之感情也”。

因此,清初地主阶级中的反清派,如顾炎武、黄宗羲、王夫之等人的著作,以及记述清初“扬州十日”、“嘉定三屠”等民族大屠杀的小册子,就成了革命党人宣传“排满”思想的主要依据。章太炎承认他的“种族革命”思想来源于“读经”,邹容诗曰“凄凉读尽支那史”。鲁迅先生在《坟·杂忆》中回忆当时的情形:

“别有一部分人,则专意搜集明末遗民的著作,满人残暴的记录,钻在东京或其他图书馆里,抄写出来,印了,输入中国,希望使忘却了的旧恨复活,助革命成功。”

所以,如果我们抛开这些特定的历史背景,根本不可能对“排满”作出准确的解释和评价。

迫使资产阶级革命派利用老百姓对满族贵族的民族压迫和残暴专制的深仇大恨,提出了“排满”的任务和口号,实质上是为了完成反帝、反封建的历史使命。这在很大程度上是作为帝国主义走狗的清朝政府对外投降、对内压迫所逼迫出来的,并不代表革命党人就是狭隘的极端民族主义者。

孙中山在1906年12月2日《民报周年纪念大会上的演说》中已经申明:“民族主义并非是遇着不同族的人便要排斥他。……惟是兄弟曾听人说‘民族革命,是要尽灭满洲民族。’这话大错。”

章太炎在《正仇满论》中也曾正确指出过:“夫今之人人切齿于满洲,而思顺天以革命者,非仇视之谓也”。

不过,“排满”口号在辛亥革命发生时,的确在国内造成了一定程度的“反噬”。

据记载:

武昌起义“三天来杀旗人不下四五百人,横尸遍地,不及时处理,恐发生瘟疫”。武昌四大满姓家族都被杀害,其财产也被没收;

陕西革命党多隶属哥老会,仇满情绪很强烈,革命军在满城内逐户搜索,一些士兵又杀害了一些不必要杀害的旗兵及家属;

在太原,当地满城“被屠甚为惨烈”;

在福州,民军与旗兵的冲突也持续了三天,“旗兵及妇女投河死者数百人”……

针对这种现象,武昌的黎元洪亲自颁布告示:

“我们排满革命,只是推翻帝制统治,满族人民,俱是同胞,如无违反本革命军宗旨重大嫌疑事实,一律子以宽大,不得再肆妄行杀戮。犯者严惩不贷”。

需要指出的是:

1、这些所谓的“排满”行为主要发生于革命进行时,是双方对垒数天“杀红了眼”,兵祸延伸至普通旗人;

2、辛亥革命的参与者鱼龙混杂,很多是会党,很难受到纪律约束;

3、被杀的旗人本身大多就属于当时的地主阶级,革命军中不乏社会底层,所谓“排满”某种程度上隐含着阶级报复的成分。

在这样的革命暴力漩涡中,爱新觉罗王朝之命运可想而知,满洲贵族逐渐丧失了反抗的勇气,叶赫那拉·隆裕终于 1912 年 2 月 12 日颁布清帝辞位懿旨。

1912年南京临时政府建立。孙中山等革命派提出,“今日满清退位,中华民国成立,民族、民权两主义俱达”,满汉矛盾已经解决,“反满”问题遂成过去。

其实,遍观欧洲诸国的资产阶级革命,大多也充斥着类似的暴力,例如人们熟知的法国大革命。然而,在罗翔之类的自由派眼中,欧洲的资产阶级革命就是“历史进步”,中国的资产阶级革命就要因为“排满”的口号被扣上“极端民族主义”的帽子。

所以,我们应该辩证地看待民族主义:在面临民族侵略和压迫时,被压迫民族的民族主义就是正义的、进步的;而只有当作为侵略一方的资产阶级通过鼓动民族主义作侵略他人的战争动员,民族主义才是反动的。

当然,笔者并不是认为辛亥革命借道“排满”就没有问题。

正如笔者上面所提到的,资产阶级的“革命党”先天不足,没有正确的纲领,没有成熟的组织,才遭致革命过程中“排满”口号的反噬,辛亥革命的果实最后也被军阀窃取。

反观毛主席领导的中国共产党人的革命,不仅有清晰的纲领(共产主义),也有不断成熟的组织(列宁式的政党),在武装斗争伊始就提出了三大纪律六项注意,其中就有“不许虐待俘虏兵”这样的内容,这是以往除苏俄革命之外,几乎没有出现过的。

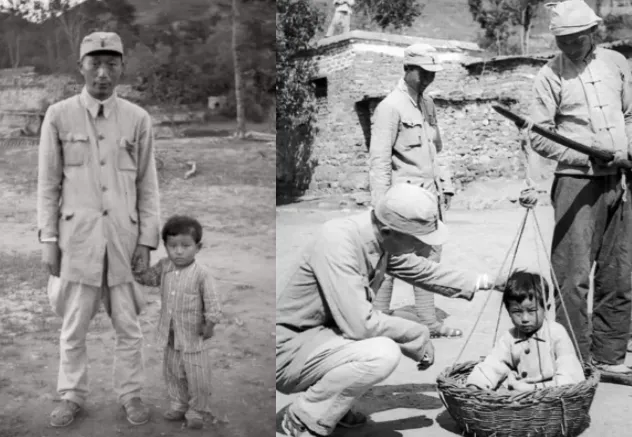

1940年,日寇在华北地区实行残暴的“囚笼政策”,残害我抗日军民,屠杀我无辜百姓。8月21日,在攻打井陉煤矿的战斗中,我八路军两名战士在炮火中救出来两个日本小姑娘,她们的父母都已死在炮火中。部队从来没遇到这种情况,不知道该怎么处理。

聂荣臻听完汇报后,对着电话反问道:“你们又是怎么想的呢?”

“我们实行革命人道主义,救出来的虽然是日本人,但我们不后悔!”对面回答说。

“讲得好!我们实行革命人道主义,对放下武器的俘虏,八路军都能以礼相待,何况是孩子呢?”聂荣臻回答道,随即叮嘱:“你们做了一件很有意义的事情,把孩子照顾好,立即派人把小孩送到指挥所来。”聂荣臻亲自收养了这两名日本小孩。

然而,面对日寇的疯狂扫荡,部队需要经常转移,根本无暇照顾这两个小孩。最终,在聂荣臻的安排下,找了一位老乡准备了一副挑子,把两个小孩送到了石家庄的日军指挥所。并写下了一封八百字的亲笔信:

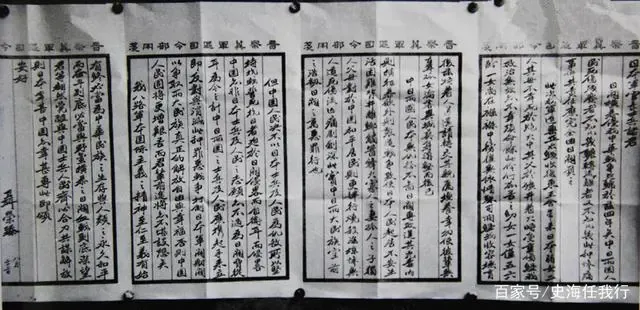

“日阀横暴,侵我中华······此次我军进击正太线,收复东王舍,带来日本弱女二人,经我收容抚育后,兹特着人送还,请转交其亲属抚养············我八路军至仁至义,有始有终,········深望君等幡然醒悟,与我国士兵、人民齐心合力,共谋解放,则日本幸甚,中国亦幸甚。”

从资本主义产生至今,极端民族主义屡次被资产阶级用作转移阶级矛盾、发动对外战争的工具。

历史已经证明,能正确启蒙民众、消解极端民族主义的只有共产主义。然而,鼓吹普世价值的国内自由派们就是这么虚伪,他们一边对民族主义大加挞伐,一边又极力诋毁反对共产主义;他们并不真正反对民族主义,他们反对的其实只是弱小民族对帝国主义的反抗,信奉的乃是“逆向民族主义”。

【文/子午,红歌会网专栏作者。本文原载于“子夜呐喊”公众号,授权红歌会网发布】